De 2002 à 2013, de Top départ à Gunz N’Rocé, quatre albums de haute volée : des mots choisis avec patience, des beats qui cognent avec élégance, un flow qui s’invente avec rage. En 2018, surprise, le rappeur Rocé opte pour le pas de côté : « Avec ce recueil, je déplace mon ego sur un projet de transmission », nous a-t-il expliqué quand nous l’avons rencontré. Le résultat a pour titre Par les damné·es de la terre. Des voix de luttes 1969-1988, sur le label indé Hors Cadres. Un travail de collecte long d’une décennie, pour réunir chanteurs et chanteuses de langue française qui, durant des années de révolte et de soul, ont proposé autre chose que de la variété. Des chants de lutte en usine, des voix contre la colonisation, des timbres d’exil… Accompagnées d’un livret réalisé par les historien·nes Amzat Boukari-Yabara et Naïma Yahi, les 24 pistes à découvrir dès ce vendredi 2 novembre entonnent autant de micro-histoires de la France, un autre rythme pour nos luttes à venir.

Peux-tu nous raconter la genèse du projet Par les damné·es de la terre ?

L’idée mûrissait depuis dix ans, avec un pote, Aurélien, qui est disquaire aux puces de Clignancourt. C’est lui qui m’a fait écouter les deux ou trois premiers morceaux et j’ai découvert des musiques qui, sans que j’en ai eu pleinement conscience, me manquaient. En langue française, on a vite fait le tour des chanteurs et chanteuses à texte, ce sont toujours un peu les mêmes qui reviennent – Aznavour, Brel, Brassens, Ferré, Piaf, etc. Si l’on veut aller au-delà, il faut creuser – ou digger comme on dit dans le milieu des chercheurs et chercheuses de vinyles. Je me suis rendu compte qu’il existe énormément de productions en langue française, fabriquées hors de l’hexagone. J’ai aussi rencontré des morceaux créés dans des usines françaises en lutte, qui partageaient un certain grain, un rythme qui ont beaucoup en commun avec ceux des artistes de pays colonisé·es. Quand on écoute par exemple le Groupement culturel Renault 1 reproduit dans Par les damné·es de la terre, il y a un grain très soul, et avec une rage, qui est rare dans la musique française des années 1970. À l’époque, on trouve surtout les styles pop, jazz et rock, rarement de la soul grasse. En m’intéressant à ces voix engagées et oubliées, j’ai découvert comme une préhistoire du slam et du rap français. Ces voix sont celles de l’exil, de la migration, des violences policières ou des chants ouvriers, un autre répertoire de la chanson en français.

Ensuite, c’est aussi pour moi un projet esthétique. Je suis assez sensible à un certain son, qui va disons de la funk à la soul, des styles reliés à toute une époque – entre les aux années 1960 et 1970. On est assez au courant de ce qu’il s’est passé aux États-Unis à ce moment-là, mais beaucoup moins dans les territoires francophones. Alors qu’il y avait des esthétiques similaires. En France, de nombreux travaux ont été faits sur le jazz français, autour de Gainsbourg et d’Alain Goraguer par exemple. Mais ce qui se faisait dans des réseaux plus underground et s’inscrivait souvent dans des dynamiques d’engagement politique a peu à peu disparu de la mémoire collective. Quand il s’agit des Caraïbes, du Maghreb ou même du free jazz en France, même lorsqu’il y a des recherches pour réhabiliter ces musiques, le cœur du projet semble être invisibilisé : à savoir, certaines luttes ou contextes sociaux. Cette démarche transforme les projets en « carte postale », en déconnectant la musique de son âme et de ses raisons.

Bref, je cherchais nos aîné·es à nous les rappeur·ses, nos Last Poets 2; ils ne font pas partie du patrimoine de la chanson française. L’idée c’était de faire une liste, qui ne serait pas exhaustive, de ce qui a pu se passer. Le rap est arrivé des États-Unis en France, et ça nous donne l’impression qu’avant le rap, il n’y avait pas de musique de l’urgence en français, née des rapports de classe ou des personnes de différentes origines. Comme si on avait traduit en français ce qui venait des États-Unis sans qu’il y ait d’histoire spécifique… Ce n’est pas vrai. Cette musique n’est pas tellement montrée, elle ne fait pas partie du paysage majoritaire, mais elle existe.

Quand tu dis « musique clamée » ou « musique de l’urgence », est-ce que c’est selon toi la ligne de démarcation de ce qui rentre ou pas dans le répertoire de la chanson française mainstream ?

Dans le projet, il y a de tout : de la musique chantée, des morceaux d’artistes qui font une poésie pas du tout installée dans l’urgence, mais aussi celles et ceux qui ont fait des morceaux parce qu’il fallait enclencher une grève dans une usine. Ce qui compte pour moi, c’est d’identifier le projet de cette manière-là : c’est de la musique, mais aussi un contexte et des morceaux qui donnent leur avis. Je voulais montrer la base du cri – la joie, la douleur, le message. L’art pour l’art, ce n’est pas quelque chose que je valide. Il faut qu’il y ait un message ; quand on n’a rien à dire, on se tait.

Dans la note qui introduit le projet, tu parles à la fois de « patrimoine » et d’écrire une « autre histoire » de la musique en langue française. L’idée est-elle de faire rentrer dans le répertoire de la musique française cette contre-histoire, ou de bâtir une histoire parallèle ? S’agit-il d’un dépassement ou d’une intégration ?

Sans doute ni l’un ni l’autre. Ma volonté est de pointer du doigt l’inégalité qui fait que la musique francophone produite hors de la métropole reste sous-évaluée. On retrouve la même hiérarchie qu’entre littérature francophone hexagonale et française, comme le décrit l’écrivaine et sociologue Kaoutar Harchi dans Je n’ai qu’une langue mais ce n’est pas la mienne 3. Parce que je fais un rap « sans vulgarité » et avec un style compréhensible par tou·tes, et qui peut être apprécié par celles et ceux qui ont un profil littéraire, on me renvoie toujours aux mêmes influences de la chanson française. Je veux bien l’accepter, car c’est flatteur, mais je suis aussi migration, colonialisme, banlieue, identités, il fallait que je trouve les noms et les références qui manquaient à nos mémoires collectives.

Alors, pour répondre à la question, au final, c’est assez paradoxal : oui, j’ai envie que ça fasse partie du patrimoine, parce que j’ai envie de combattre le manque d’identification que peuvent rencontrer les gens issus des diasporas dès qu’on parle de musique. Et d’un autre côté, je n’en ai un peu rien à faire que les gens valident, applaudissent et tamponnent. L’art n’a pas besoin d’attendre une validation d’une quelconque institution pour être agissant.

Dans quel univers culturel placerais-tu ton travail ? Acceptes-tu par exemple la qualification de « rap conscient » ? Dirais-tu que Par les damné·es de la terre est un recueil de chansons populaires ?

Les catégories dans lesquelles on nous met sont de plus en plus déterminantes, on est obligé d’en tenir compte, mais on peut continuer à les déjouer en permanence. Moi, je fais du rap, mais les critiques des médias mainstream trouvent ça trop intelligent par rapport à l’idée qu’ils se font du rap, qui devrait n’être que vulgaire et léger, alors on me met dans la rubrique « rap conscient », effectivement. Mais on dirait que le rap conscient c’est pour les rappeurs ou rappeuses qui savent pas danser… ça fait un peu punition.

Il ne faut pas se tromper de route, ne pas nous grillager derrière une pseudo-pureté, du genre « le rap c’était mieux avant ». Ce serait se tromper d’ennemi que de refuser tout ce qui est populaire au prétexte que cela dégrade l’art. On trouve de la richesse dans Mickael Jackson, qui est on ne peut plus pop. Je vois Par les damné·es de la terre comme extrêmement populaire, même si les titres ne sont pas des hits et ne vont pas passer en boucle à la radio. Je l’ai construit comme s’il pouvait trouver sa place en grande surface, même si ce ne sera sûrement pas le cas. Mais à vrai dire je sens qu’il y a une attente pour ce type de projets. On a tellement eu affaire à des directeurs ou directrices artistiques dont le job est de sous-estimer l’auditeur et l’auditrice, que les gens ont fini par ne plus rien avoir à se mettre sous la dent.

D’après ce que je constate autour de moi, les gens saturent de la grande distribution. Ils veulent de plus en plus se procurer le disque directement à la source, comme un acte engagé. J’ai réédité mon premier album il y a quelques mois et on me demandait où l’on pouvait le trouver. Je répondais « chez tous les disquaires », et ça décevait les gens, car ils s’attendaient à ce qu’il soit seulement dans un réseau underground. Personnellement, j’ai mon propre label indépendant, Hors Cadres, et j’ai un deal avec un distributeur « physique » qui s’occupe de mettre le disque en rayon chez les disquaires, un distributeur « digital » qui s’occupe de le mettre sur les plateformes de streaming et de téléchargement. Je vais aussi le mettre sur la chaine Youtube de Hors Cadres. J’ai surtout un bandcamp pour Hors Cadres, ce qui me permet de gérer les choses en autonomie si les plateformes ou si les disquaires deviennent un intermédiaire gênant.

La débrouille fait partie de l’époque, et on se débrouille mieux en indé, je trouve, que chez les gros et lents dinosaures que sont devenues les majors. Elles ne peuvent s’avérer intéressantes que si tu as besoin ou envie de faire de l’argent. Elles n’ont jamais été riches en matière grise, elles le sont en force de frappe. Mais lentes – des dinosaures, quoi : elles attendent qu’un truc marche pour dire « ça va marcher ».

Tu dis aussi dans le livret de Par les damné·es de la terre, qu’on n’y trouvera pas « le morceau “exotique” et “funky”, extrait du folklore destiné à la métropole ». Tu as senti l’exotisme comme cette autre catégorie à laquelle on assigne les musiques produites dans les territoires francophones ?

Quand on se promène chez le disquaire et qu’on voit de nouvelles foules de diggers chercher la perle rare du son afrobeat ou funk antillais, on se rend compte qu’on est en train de vivre avec la musique ce qu’on a vécu à une autre époque avec les masques africains. L’appropriation d’un patrimoine en enlevant toute dimension politique et sociologique, tout en prétextant qu’on sauvegarde quelque chose.

La France est très forte pour ça. En Angleterre, c’est différent : il y a Notting Hill à Londres, où les communautés sont organisées, et n’ont pas l’habitude qu’on parle à leur place ou qu’on « patrimonise » pour elles ; ce qui fait que quand il y a des compilations de musiques africaines qui sortent, on ne peut pas invisibiliser les luttes dont elles proviennent, comme on le fait en Hexagone. Là-bas, les personnes des diasporas participent aux projets, alors qu’en France, ça se fait généralement sans elles. Le mépris y est tel qu’on a l’impression que les êtres humains à l’origine des chansons réappropriées n’existent plus, on peut parler d’eux mais on ne songe à aucun moment à parler avec eux. C’est la continuation douce et banalisée d’un capitalisme niais, colonial, qui pense ne pas faire de mal, mais que nous devons combattre si l’on veut garder la dimension politique et culturelle.

Un nombre considérable de musiques sont encore trop souvent rangées dans les catégories exotisantes de World-music / Francophonie / Afrique, comme si la musique du Cameroun et celle du Burkina-Faso entraient dans la même case. Il y a là un tri extrêmement politique. Et cela entraîne un manque d’identification pour des personnes qui évoluent ou viennent de ces autres territoires, comme si elles étaient elles aussi déconsidérées. Un exemple frappant c’est Manno Charlemagne, qui est repris dans Par les damné·es de la terre. Peu de gens le connaissent en France, je l’ai découvert en faisant le projet. J’ai dû faire d’énormes recherches pour le trouver. Ce musicien haïtien est décédé l’année dernière, et aujourd’hui à Miami, il y a une rue à son nom… Rien en France alors qu’il chantait en français !

En fait, on se rend compte avec ce disque que certaines musiques n’ont pas pu passer les frontières de la reconnaissance, parce qu’elles étaient trop engagées. D’autres y sont parvenues mais en cédant un peu de leur rage en échange. Et d’autres enfin, en subissant l’exotisation et la neutralisation de leur discours politique. Est-ce que tu as voulu mettre au jour ces frontières qui sont passées sous silence dans la musique, au prétexte que ce serait un art universel qu’on peut s’échanger quelle que soit notre position sociale et culturelle ?

Souvent, les gens ne font pas la distinction entre appropriation culturelle et échange, car ils ont du mal à voir la différence entre culture et business. L’échange n’est absolument pas une mauvaise chose, il y en a dans toute relation humaine, et c’est une valeur à cultiver ; tandis que s’approprier rejoue des effets de domination. Et celles et ceux qui exercent des dominations font mine de ne pas voir les rapports de force, comme si l’enjeu était affectif. Quand on leur montre l’appropriation culturelle qu’ils ou elles commettent, ils et elles répondent sur un plan moral : « non, je ne suis pas quelqu’un de mauvais, je n’ai pas cherché à faire du mal, c’est juste de la musique, on a le droit de l’écouter et de se l’échanger », etc. À partir de là, on peut se permettre d’aller en Afrique, d’enregistrer des chants traditionnels sans payer celles et ceux qui nous les chantent, puis de revenir en France pour en faire un business.

Comment as-tu fini par fixer une liste de titres ? Quelle logique préside à ce disque et à cette revue ? Quelle a été ta démarche pour décider ce que tu gardais ou écartais ?

Je ne voulais pas faire plusieurs volumes. À partir de là, choisir a été difficile : la limite était le temps d’un CD, quatre-vingt minutes. Au début, je ne me fondais que sur l’esthétique – tel morceau tue, voilà. Mais il y avait des super beaux morceaux qui faisaient douze minutes, ou trois morceaux du même pays… Alors qu’on voulait montrer une vaste géographie. Puis, on a tenté de trouver un équilibre femmes/hommes. Bon, on a fait ce qu’on a pu : dans la production de l’époque, sur ces terreaux-là, on a trouvé beaucoup plus d’hommes. Enfin s’est posée la question de l’ordre, qui ressemble au travail de mixtape qu’on retrouve dans la culture rap, d’où je viens.

J’ai écarté beaucoup de morceaux qui auraient pu être définis comme de la chanson de lutte, mais qui ne me parlaient pas esthétiquement. Je ne voulais pas faire quelque chose comme « Les Chants de la Révolution par les Chœurs de l’armée rouge », ni comme si on ouvrait un livre ! Je cherchais des musiques qui parlent à celles et ceux qui viennent du rap, qui pourraient kiffer les écouter, pour que l’esthétique puisse attirer les gens qui baignent dans cette culture hip-hop. Je savais que si je prenais un morceau guitare-voix genre chant traditionnel, ça ne parlerait pas aux personnes qui ont un peu la même oreille que moi. Il fallait de la basse et une cadence : la base.

Mais du coup, on trouve une variété assez étonnante, qui va de Colette Magny à des enregistrements réalisés au Vietnam, à savoir ceux de Ho Chi Minh et de Vo Nguyen Giap. Quel sens y avait-il à mettre la parole d’un président et d’un général dans un projet nommé Par les damné·es de la terre ?

Quand je me suis intéressé au Vietnam, j’ai trouvé beaucoup de morceaux de patrimoine, souvent par le label Chants du Monde, qui appartenait au Parti communiste. Mais impossible de trouver un·e artiste vietnamien·ne qui aurait fait un morceau engagé en français… Je ne dis pas que ça n’existe pas, mais je n’en ai pas trouvé. Cependant, je tenais quand même à y faire figurer quelque chose du Vietnam, car à cette époque l’ex-Indochine avait une place importante dans les mouvements révolutionnaires. Donc l’idée de l’interlude est arrivée.

Mais il y a une logique là-dedans : j’ai trouvé l’enregistrement de Vo Nguyen Giap dans une archive télé d’une chaîne algérienne. Toute l’émission était en arabe, sauf cet interlude, qu’il a prononcé en français. Ce qui est intéressant, c’est que par la langue française, il a pu dire des choses qui intéressaient les Algérien·nes à la même époque. Ce n’est qu’après que je me suis intéressé à Ho Chi Minh, et la façon dont il a répondu à la journaliste sur la question de l’arbitrage 4, c’était très fort. Ça apportait un côté comique, léger, qui fait du bien à ce projet.

C’est vrai que ça sonne comme un clash entre deux rappeur·ses, avec une répartie très directe…

Exactement. Puis, pour certaines personnes, comme moi à la base, qui ne se rendent pas forcément compte de jusqu’où est allée la langue française et ce que ça veut dire, cela permet de jeter un regard différent sur l’histoire de la France. Et l’Indochine fait partie de cette histoire-là.

Sur deux ou trois pistes de l’album, j’ai dû légèrement revoir mes exigences esthétiques pour rester pertinent. C’est aussi le cas avec la Nouvelle Calédonie. Le disque était déjà ficelé quand j’ai trouvé des morceaux qui auraient pu y trouver leur place… Mais l’interlude de Jean-Marie Tjibaou que j’avais choisi au début synthétise assez bien Par les damné·es de la terre, et c’est pour ça que je l’ai mis en introduction : « Nous avons une culture, et cette culture il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu’on existe pas ! »

À quel moment les historien·nes sont arrivé·es dans le projet ?

Je suis assez proche d’Amzat Boukari-Yabara et Naïma Yahi. En même temps que je cherchais les droits pour mes trouvailles, je leur demandais s’il et elle avaient des idées de morceaux. J’ai fait écouter à Naïma une chanson que j’avais choisie : « Versailles » du collectif Le temps des cerises/Dansons avec les travailleurs immigrés. J’avais compris que ce morceau parlait d’un truc énervé, mais c’est elle qui m’a expliqué : la chanson fait suite à la mort de Mohamed Diab 5, tué par un policier dans un commissariat de Versailles, sujet qui n’a rien perdu en actualité. En écoutant la chanson tout seul, comme je ne connaissais pas ce nom, j’entendais « diable ». Ce n’est qu’avec l’explication de Naïma Yahi que j’ai pu enfin comprendre, et c’est de là qu’a surgi l’idée de mettre non pas les paroles des chansons dans le livret, mais les contextes, les histoires qui se nichent derrière elles.

Puis en avançant, j’étais content de me rendre compte que les histoires se croisaient, parfois les artistes se connaissaient et s’étaient rencontré·es à l’époque. Dans le collectif Le temps des cerises, il y avait François Tusques, qui était proche du fondateur du label du Groupement culturel Renault, de la troupe de théâtre Al Assifa, d’Expression spontanée, mais aussi de Colette Magny… Les rapprochements que fournissent Amzat Boukari-Yabara et Naïma Yahi permettent de reconstituer une scène underground et une dynamique générale des tiers-mondistes, non-aligné·es, des communistes… C’était intéressant de travailler avec des historien·nes, car il s’agit de toute une histoire que l’on devrait connaître et qu’on ne connaît pas. C’est l’histoire des aîné·es, c’est la raison pour laquelle nous sommes là, nous, issu·es des diasporas ou des luttes ouvrières.

Par les damné·es de la terre arrive à un moment assez particulier : lors du sommet de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), qui s’est tenu en Arménie en octobre 2018, Macron a prononcé un discours ambivalent sur la question : « La francophonie n’est pas un club convenu, un espace fatigué. C’est un lieu de reconquête, de combats profonds et d’une solidarité qui nous lie. Je crois à notre identité commune, qui est faite de blessures et de divisions, mais il y a plus grand 6… » Quelque part, le discours du président de la République française a digéré et assimilé en partie le vocabulaire décolonial, en anticipant à un niveau général certaines critiques qu’on peut formuler à l’égard de l’OIF et son histoire politique, mais en laissant transparaître quand même un vocabulaire colonisateur avec cette idée de « reconquête »…

C’est tout le questionnement de ce projet. Si au départ ma volonté n’était pas spécialement politique, mais simplement née d’un manque, j’ai dû ensuite m’interroger sur ce qu’était la francophonie. J’ai fait un projet qui dénonce le colonialisme, avec un des outils du colonialisme : la langue française. C’est un constat. On peut penser à Kateb Yacine qui disait que le français était un « butin de guerre » pour les Algérien·nes. Il l’a dit dans un contexte précis, et cela faisait sens à ce moment-là, peut-être moins si on le replace dans un autre contexte.

La musique en langue française est une industrie centralisée à Paris. Dans les années 1960-1970, quand des artistes sortaient un quarante-cinq tours, la face A était souvent festive et chantée en français, car destinée à l’export ; et la face B était chantée dans la langue de l’artiste, avec un rythme plus posé, et des thèmes plus proches de lui, plus sérieux (comme un hommage à l’ancien du village…). Ce sont ces thèmes-là, qui n’ont jamais vraiment intéressé les institutions culturelles françaises, que je voulais trouver chantés en français.

En effet, c’est un tout autre geste que celui de la collecte d’ethnomusicologie, comme Alan Lomax 7, ou Gianni Bosio 8. À l’époque, pour les artistes regroupé·es dans Par les damnée·es de la terre, il s’agissait de chanter dans la langue de l’élite (qui maîtrise donc la langue du colon). Mais aujourd’hui, cela pose la question de l’adresse : ce projet est-il destiné aux sociologues mélomanes, ou bien aux personnes issues des différentes diasporas ou histoires ouvrières quel que soit leur statut social ? Il y a une forme d’ambiguïté assez importante dans le projet : à qui l’adresses-tu et pourquoi ?

Au début, je pensais le faire pour moi, en respectant ma règle : quand je crée, je pars du principe que si j’apprécie, d’autres l’apprécieront. Si on pense au public, on s’enferme. Il faut d’abord trouver du plaisir, c’est là que notre style devient singulier, pas complètement formaté. Je me disais donc que si je ressentais un manque dans la musique française, d’autres devaient le ressentir également. Toute une part de la jeunesse vivant en France manque d’identification, car leurs profs sont principalement blanc·hes, comme les acteurs et actrices, les stars de la chanson française, etc. Le disque s’adresse donc à nous tou·tes qui n’avons jamais eu accès à l’histoire de la chanson non officielle.

Cela dit, après réflexion, je me suis rendu compte que c’est bien pire. C’est le début du réservoir qu’il faut changer, pas la fin : celles et ceux qui ont besoin d’être éduqué·es par un projet comme celui-ci sont peut-être avant tout celles et ceux qui justement fabriquent les programmes scolaires dans les ministères ou parlent abstraitement du besoin de mixité dans les quartiers populaires. Elles et ils n’ont jamais vécu ce dont elles et ils parlent, et ne semblent avoir aucune notion d’une histoire des mixités.

Personnellement, j’étais nul à l’école, et une des raisons, c’est que l’école ne nous parle pas, ne parle pas de nous, dont les aîné·es viennent d’ailleurs. Sans entrer dans la caricature, on nous racontait au collège que tel roi faisait caca devant ses sujets, puis on nous donnait des dates de naissance et de mort des grands hommes de France. Mais moi, quand j’étais petit, je n’avais aucune envie de laisser de la place pour ça dans mon cerveau. Si on m’avait raconté les luttes contemporaines, françaises et des diasporas, je pense que j’aurais été autrement intéressé. L’histoire des colonisé·es n’exclut pas le reste : moi, je veux bien garder de la place pour le roi s’il est en colocation avec d’autres personnages.

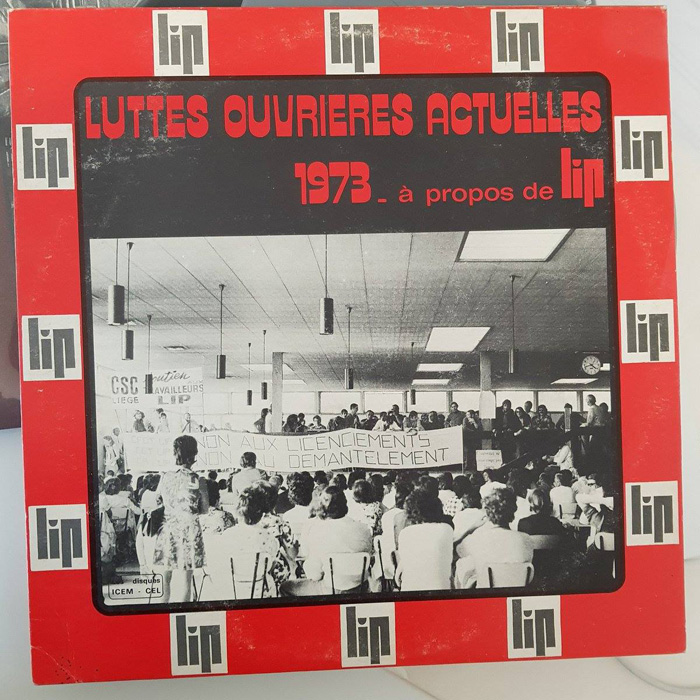

De manière plus terre à terre, j’ai pensé cette musique et cette histoire de la musique réunies dans Par les damné·es de la terre comme un mode d’emploi de lutte qui nous manque. Alors je sais bien qu’on ne peut pas demander au programme scolaire d’un État impérialiste un mode d’emploi de lutte pour le détruire, mais ce serait assez sain de prendre davantage en compte cette histoire-là dans les programmes. Même si c’est absent de ma sélection finale, je pense par exemple à cette pochette de disque Larzac 74 qui rappelle que le Mouvement des Travailleurs Arabes (MTA), a soutenu les paysan·nes du Larzac contre un camp militaire 9. La pochette de disque pouvait carrément servir de tract dans certains cas. Pareil pour un album réalisé par les ouvrier·es de Lip 10, où la pochette reprend les thèmes de la lutte, l’autogestion, les dangers du capitalisme.

C’est l’idée d’une mixité en enrichissant et pas en assimilant…

C’est ça. Ce projet porte des histoires trop peu connues. Ce qu’on nous enseigne, c’est l’histoire des élites, mais il faut enseigner aussi l’histoire des peuples. Les séries, les films dont on s’abreuve se résument à une suite de dystopies, de fins du monde apocalyptiques qui nous disent « ça ne va pas du tout ». Dans notre époque, dépourvue de projet de société alternatif, hyper cynique, où personne ne parvient à imaginer de quoi sera fait demain, relire l’histoire des fraternités/sororités et des solutions des peuples colonisés par la France, c’est aussi redécouvrir des projets de société qui ont été enterrés.

La question ne semble pas seulement celle de reconstituer les événements de l’histoire en y ajoutant la position des vaincu·es, puisque tu dis dans l’introduction de Par les damné·es de la terre que « géopolitique et sentiments se mêlent ». C’est aussi semble-t-il la question d’une repolitisation des affects, comme quand la romancière Léonora Miano parle de « mélancolie créatrice » au sujet de l’histoire des peuples noirs. L’album que tu as monté rappelle que lorsqu’on opprime un peuple, on cherche à détruire en même temps une palette de sentiments au profit d’une sensibilité hégémonique et appauvrie. Il devient alors de plus en plus difficile de se révolter quand on n’a plus les sentiments pour animer les luttes…

Oui, et par dessus tout, ce qui disparaît, c’est le sentiment de fraternité. Les années 1960-1970 ont fait surgir une énergie de tous les possibles si on regarde les mouvements de libération dans le monde, avec une solidarité entre plusieurs luttes. Ici, avec ce montage musical, ces morceaux de chants ou ces pochettes de disques exhumées, je ne cherche pas à analyser ce qu’il s’est passé, mais à en rendre compte, à cristalliser cette énergie dans la musique. C’est une manière de mettre pause sur ce moment, un peu co mme une Atlantide des luttes sur laquelle on porterait notre regard à nouveau. Bien sûr, il faudrait également analyser pourquoi ces possibilités de transformations sociales ont été mises en échec, mais déjà, on peut se concentrer sur ce qui a été proposé.

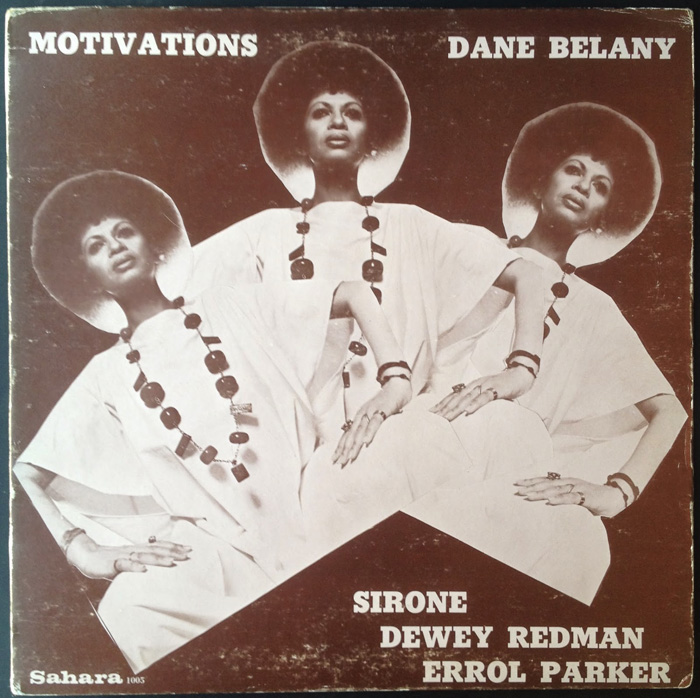

En regardant les révoltes des années 1970, on se rend compte que souvent, notre génération invente l’eau tiède. Chez les ancien·nes, les débats sur les convergences ou les alliances de lutte avaient lieu, et on pourrait ne pas avoir à tout recommencer à zéro si on prenait le temps de les réécouter. J’ai eu la chance de rencontrer certain·es des artistes qu’on entend sur l’album. On découvre que ces chanteurs et chanteuses ont une grande avance sur leur temps ; on le voit avec Alfred Panou, qui a tourné par exemple avec Jean-Luc Godard. Il me disait qu’à l’époque, il lui était impossible de jouer le voleur de mobylettes, parce qu’il y avait une conscience de ce que les quelques artistes noir·es représentait pour les sien·nes. Idem, quand on entend le discours de Dane Belany sur sa coupe afro par exemple, et la simplicité avec laquelle elle revendique sa coiffure. On le voit aussi avec la chanson « On les aime bien » de Francis Bebey portant sur le tourisme. Il propose une des premières critiques sur le sujet, tout seul, sans groupe politique derrière lui, sans réseaux sociaux, et il le fait avec un humour, une ironie et une justesse implacables. La perspicacité de nos aîné·es prouve qu’il serait dommage de laisser tout ça s’évaporer au lieu d’en prendre acte pour progresser. C’était dur pour cette génération, car elle engageait la lutte. Mais c’est plus dur pour nous, car nous la continuons sans leur mémoire et sans les fraternités et sororités de l’époque. Le capitalisme et les systèmes d’intégration républicains, en mode Parti socialiste, paternalisme, récupération des énergies autonomes, nous ont plusieurs fois endormi·es et éparpillé·es. Mais la mémoire a la dent dure, c’est typiquement par ce genre de rappels que Par les damné·es de la terre peut servir de mode d’emploi des luttes.

Pour aller plus loin

• Les morceaux de Par les damné·es de la terre. Des voix de luttes 1969-1988 sont sur la chaîne Youtube de Hors Cadres.

• L’album peut être commandé ici.

• On peut écouter l’émission “Frontline” du 26 octobre 2018 autour du projet “Par les damné.e.s de la terre – Des voix de luttes 1969-1988” sur le site de bboykonsian.

• Et une très belle série d’entretiens avec Rocé sur le projet à écouter sur Radio Nova.

- Militant·es ouvrier·es qui ont réalisé dans les années 1970 plusieurs ouvrages politico-culturels, et des disques comme Chansons de luttes ouvrières. Archives sonores du mouvement ouvrier. 1971 – 1979. On trouve dans ce groupe des gens comme Jean-Pierre Grazziani, ouvrier métallurgiste à Renault Billancourt, membre du GAR (Groupe anarchiste Renault) ou Georges Cipriani, futur membre du groupe Action Directe. ↩

- Différents groupes de poètes et musiciens africains-américains, formés à la fin des années 1960, issus du mouvement pour les droits civiques, contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Ils comptent parmi les principales inspirations du hip-hop et du rap américain. ↩

- Édition Fayard/Pauvert, 2016. Ce titre est une référence au philosophe Jacques Derrida, né le 15 juillet 1930, en Algérie-française d’une famille juive séfarade (déchue de la nationalité française sous Vichy pendant deux ans). La phrase qui donne le titre au livre de Harchi est issue du Monolinguisme de l’autre (Galilée, 1996), où Derrida explore de manière intime sa subjectivité bâtie en une seule langue, le français, alors même qu’elle lui demeure étrangère, au regard de son histoire : « Jamais cette langue, la seule que je sois ainsi voué à parler, tant que parler me sera possible, à la vie à la mort, cette seule langue, vois-tu, jamais ce ne sera la mienne. Jamais elle ne le fut en vérité. » ↩

- En 1964, Lyndon B. Johnson, alors président des États-Unis, renforce les efforts de guerre au Nord du Vietnam. Depuis 1963, le général de Gaulle s’était prononcé contre l’intervention militaire américaine en Indochine. Une journaliste demande alors au président Ho Chi Minh : « Vous pensez que le général de Gaulle pourrait en quelque sorte, à un certain moment, arbitrer le conflit ? ». Réponse : « Arbitrer ? Qu’est-ce que vous comprenez par le mot arbitrer ? Nous ne sommes pas des équipes de football ! » ↩

- Le 29 novembre 1972, le sous-brigadier Marquet tue Mohamed Diab, âgé de 32 ans, d’une rafale de pistolet-mitrailleur. La Cour de cassation retient la légitime défense, alors même que l’expertise avait montré que les deux hommes n’étaient pas « au corps-à-corps ». L’affaire a été classée sans suite en mai 1980. La brochure Vérité et justice pour Mohamed Diab est disponible ici. ↩

- Pour une analyse de l’histoire coloniale derrière le mot francophonie : Abdelkader Kherfouche, « L’héritage colonial de la francophonie », 3 juin 2016, Orient XXI. Puis, la philosophe Yala Kisukidi examine la façon dont la France se sert de la francophonie comme outil de « diplomatie douce », pour continuer à placer sa relation à l’Afrique au centre des politiques africaines aujourd’hui, 12 octobre 2018, France 24. ↩

- Qui a parcouru les États-Unis pour sauvegarder les chansons du folklore américain. Voir la bande dessinée Lomax, collecteurs de Folk song, Frantz Duchazeau, éd. Dargaud, 2011 et Folk & renouveau. Une balade anglo-saxonne, Philippe Robert – Bruno Meillier, éd. Le mot et le reste, 2011. ↩

- Qui a collecté, en Italie, des chansons en langues régionales qui disparaissaient avec l’industrialisation et l’exode rural. Voir « “La tarantolata ne danse pas seule”. Possession et dépossession dans l’ex-royaume de Naples Entretien avec Alèssi Dell’Umbria », propos recueillis par Damien Almar et Ferdinand Cazalis, sur jefklak.org. ↩

- La lutte du Larzac est initiée par cent trois paysan·es dont les terres avaient été réquisitionnées par le ministre de la Défense, Michel Debré, en vue de l’extension d’un camp militaire. Le bras de fer avec l’État contre l’expropriation dure dix ans de 1971 à 1981. En 1974, plus de 100 000 personnes participent à la marche de Rajal del Gorp, lieu-dit sur le causse du Larzac – dont des militant·es du Mouvement des Travailleurs Arabes. Le disque Larzac 74, issu du mouvement, a été composé par le chanteur et compositeur Morice Benin, le poète anarchiste varois Gaston Beltrame et des militant·es du Larzac. Auto-diffusé, ce disque s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires et a permis de financer une partie de la lutte. ↩

- La lutte de l’usine mécanique et horlogère Lip à Besançon dans le Doubs sonne comme un réveil post Mai-68 du mouvement ouvrier en France. De 1970 à 1976, la résistance au plan de restructuration prévu par la direction est marquée par des grèves solidaires d’autres entreprises, des manifestations et marches nationales, la séquestration de l’administrateur de la boîte ou bien encore la saisie du stock… C’est aussi une des plus belles et inspirantes expériences d’occupation d’usine en autogestion qu’ait connu la France après-guerre : les ouvrier·es récupèrent l’outil de travail pour se redistribuer les gains de leurs ventes, et le site de l’usine s’ouvre à qui souhaite s’en servir comme terrain d’expérimentation sociale. ↩