Traduit de l’anglais par Samuel Lamontagne et Elvina Le Poul.

Extrait du chapitre « Research Adventures on indigenous lands » de Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous Peoples (Zed Books ldt / University of Otago Press, 1999).

Que ce soit James Cook dans le Pacifique ou David Livingstone en Afrique australe, les récits des aventuriers européens des XVIIIe et XIXe siècles ont largement contribué à modelé le regard occidental sur les territoires et les corps qu’ils ont parcourus. Professeure d’Études indigènes maorie, Linda Tuhiwai Smith lutte contre l’invisibilisation des perspectives indigènes et la colonialité inhérente à la production du savoir scientifique 1. À partir de l’expérience maorie, elle remet en cause les méthodes et le rapport aux sources fondés sur la désappropriation, et l’imposition d’un partage entre celleux qui font de la recherche et celleux qui en sont l’objet.

Dans son livre Decolonizing Methodologies. Research and Indigenous Peoples, paru en 1999 mais à ce jour inédit en français, elle renverse la perspective posée par les récits de voyage des explorateur⋅ices européen⋅nes en terres maories, investiguant ce qui se jouait dans l’ombre de ces chroniques romanesques dans un contexte où la recherche scientifique était indissociable des activités coloniales.

Nous avons voulu en traduire un extrait qui résonne particulièrement avec les questions que nous nous sommes posées en fabriquant « Pied à terre », le sixième numéro de la revue papier Jef Klak.

À l’instar d’autres représentations pittoresques des populations indigènes, les récits de voyage ont contribué à donner les grands traits et l’environnement d’idées qui ont informé la connaissance et la construction occidentales de l’Autre. Des travaux récents se sont penchés sur l’importance des voyages et des lieux dans l’élaboration de la compréhension occidentale de l’Autre. Ils ont permis d’appréhender de façon plus critique cette entreprise de théorisation 2. Lorsque bell hooks analyse les représentations noires de la blanchité, elle décrit ces expéditions comme des actes de terreur gravés dans notre mémoire 3. Si la littérature critique portant sur les voyages coloniaux s’est souvent intéressée aux lieux visités, il sera ici plutôt question des personnes dont les corps, les territoires, les croyances et les valeurs ont été parcourues par ces voyageur·ses.

Il est un genre particulier de récit de voyage dédié aux aventures vécues dans le « Nouveau Monde », dans le « pays indien », « maori », ou dans d’autres territoires rebaptisés de la même façon par les colons. Les aventures vécues par les voyageur·ses ont été rapportées avec délectation, elles décrivent des histoires de survie face à l’adversité et livrent un témoignage de première main sur des cérémonies, rituels et événements fabuleux, horribles, secrets dont-aucun-européen-n’a-encore-jamais-été-le-témoin. D’après les perspectives indigènes, les premièr·es occidentaux·ales étaient davantage missionné·es (pour des raisons scientifiques, religieuses ou commerciales) que mu·es par un sens de l’aventure, et beaucoup d’entre elles et eux ont d’ailleurs décidé de s’installer sur place. L’esprit d’aventure animant les histoires des sciences et les biographies de scientifiques illustre bien à quel point les découvertes scientifiques associées au Nouveau Monde étaient perçues comme merveilleuses et excitantes en Occident. Les récits des missionnaires et des marchands convoquent elles aussi ce même esprit. Pour les missionnaires, l’expédition coloniale représentait l’exaltante perspective d’une mine d’âmes égarées à sauver. Le caractère supposé sauvage, dégoûtant et « méprisable » des personnes natives mettait au défi leur vocabulaire. Pour les commerçants, les opportunités étaient tout aussi immenses, leur champ opératoire s’étendant possiblement à des océans et des continents entiers.

Tout aussi ethnocentriques et patriarcaux qu’ils sont, les récits de voyage ont l’intérêt de fournir des détails et quelques points de vue (parfois réflexifs) au sujet des événements relatés. Certains textes traduisent le souci d’enregistrer ce qui est vu au nom de l’expansion de la connaissance et de la crainte que de trop grands changements n’affectent les personnes observées. Certaines représentations artistiques de personnes indigènes suscitaient un profond attrait chez les publics européens. De nombreux voyageurs, des voyageuses également, avaient les moyens de partir parce qu’iels appartenaient à l’aristocratie et étaient disposé·es à donner des conférences à leur retour 4. Des sociétés scientifiques et des clubs de gentlemen discutaient et débattaient avec enthousiasme de leurs exploits. Les chroniques de voyage les plus romancées ont nourri l’imaginaire collectif de récits d’actes audacieux et chevaleresques. L’histoire de Pocahontas en constitue un bon exemple.

Ce qui suit interroge la manière dont certains dispositifs informels de collecte d’informations au sujet des sociétés indigènes se sont formalisés et institutionnalisés dans le contexte de la Nouvelle-Zélande coloniale. Cette question est fondamentale dans la mesure où plus ces systèmes se sont formalisés, plus ils ont été autoritaires et influents. Des opinions et des observations hâtives, fantaisistes et mal-informées concernant la vie et les habitudes indigènes se sont inscrites dans le langage et sont devenues des manières de représenter et de se rapporter à ces populations. Les missionnaires consignaient des observations qui étaient à la fois conçues pour justifier le maintien d’un soutien financier de la part de l’institution et pour légitimer leurs mobiles idéologiques. Plus les populations étaient présentées comme horribles et mauvaises, plus impérieux était le besoin de poursuivre l’œuvre de Dieu. Bon nombre d’observations de ces premiers voyageurs sont aujourd’hui prises au pied de la lettre et demeurent ancrées dans le langage et dans les postures des non-indigènes à l’égard des indigènes. Leurs perspectives déterminent encore les discours portant sur les questions indigènes et expliquent en partie les usages spécifiques du langage (notamment les injures) qu’ils exhibent, la sélection des sujets débattus et les formes de résistance endossées par les peuples indigènes.

Les personnes intéressées par ces questions se sont organisées en sociétés savantes, leurs idées et leurs manières de faire se sont institutionnalisées. C’est ainsi que les axes et les priorités de recherche concernant les populations indigènes ont été établies. Le rôle joué par les officiels, missionnaires, commerçants et voyageur⋅ses bien intentionné·es, devenus familièr·es des habitudes et des langages indigènes, est complexe. Iels étaient souvent identifié·es comme étant des ami·es des natif·ves au point d’être utilisé·es, dénigré·es ou parfois honoré·es par leur propre société et par leur société d’accueil indigène. Les hommes ont souvent eu des relations avec des femmes indigènes, ont eu des enfants, se sont vu offrir des terres, des objets de valeur. D’autres se sont montré·es particulièrement studieux·ses et ont enregistré les détails culturels qu’iels percevaient comme promis à la disparition. Cela a été l’occasion pour beaucoup d’entre elles et eux de se réinventer, pour ainsi dire. Des commerçants sont devenus d’éminents « orientalistes ». D’autres enfin ont construit leur carrière comme soldats d’un gouvernement colonial, déterminés à mater les populations indigènes insubordonnées, puis sont devenus enseignants, inspecteurs, magistrats, ou ont été élus responsables coloniaux.

Ils sont venus, ils ont vu, ils ont nommé, ils ont pris possession

Dans le contexte Pacifique, les recherches menées par des Européen·nes sur les Maori·es sont devenues systématiques à la suite du premier voyage de Cook. Les écrits d’Abel Tasman rapportant des rencontres (qui n’étaient pas particulièrement heureuses) avec les Maori·es et des observations au sujet de ces dernier·es avaient déjà auparavant fait leur chemin dans la conscience collective des Européen·nes sous la forme de récits de voyage 5. Il décrivait les Maori·es comme des sauvages et, selon l’anthropologue néozélandaise Anne Salmond, ses descriptions « ont donné aux Maori·es une réputation de brutes sanguinaires en Europe 6 ». Tasman est supposé avoir découvert et baptisé la Nouvelle-Zélande. Pour Salmond, son « récit de voyage ne dit pas grand-chose de la vie maorie 7 », mais Tasman et son équipe ont néanmoins donné le la à de nombreuses entreprises d’observations, qui font dire à certain⋅es Maori·es que nous « sommes le peuple le plus observé au monde 8 ». D’autres peuples indigènes, en mesure de retracer plus loin encore la documentation coloniale dont ils ont été l’objet, affirment la même chose.

Les expéditions de Cook en Nouvelle-Zélande sont particulièrement signifiantes pour les Maori·es dans la mesure où leurs liens avec la recherche scientifique étaient très explicites. Son premier voyage, en partie financé par la Royal Society 9, visait à observer le transit de Vénus 10 depuis Tahiti. Il a fait étape dans des localisations déjà connues plus au sud, comme la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Joseph Banks, un botaniste très réputé, naviguait avec Cook entouré d’une équipe de huit personnes. S’il a rédigé des observations sur la vie des plantes et collecté des spécimens de végétaux et d’oiseaux, il a également pris des notes au sujet des Maori·es et des avantages qu’il y aurait à faire de la Nouvelle-Zélande une colonie. Son journal sillonne une diversité de sujets qui faisait l’objet d’un grand intérêt à l’époque et compare la Nouvelle-Zélande à d’autres localités connues par les Britanniques. La facilité avec laquelle ces comparaisons étaient faites suggère la prégnance d’une grille de lecture forgée par l’empire britannique à travers laquelle Banks jaugeait le territoire et tout ce qu’il comportait. Si, sur un certain plan, cette compétence relevait d’une forme de connaissance, cette dernière était impérialiste en ce qu’elle mesurait le nouveau à l’aune de ce que Banks connaissait déjà lui-même. Il prenait des notes au sujet de la qualité des ressources naturelles, de « l’énorme quantité de régions boisées qui n’étaient pas encore défrichées mais qui rapporteraient gros à qui se donneraient la peine de le faire 11 ». Il repère l’emplacement optimal pour l’établissement d’une colonie, situé sur les rives d’une rivière qu’il appelle la Tamise. « La Tamise fournirait des poissons en abondance, la terre permettrait à n’importe quel légume européen de s’épanouir 12. » Après avoir décrit les paysages, les insectes et les papillons, les animaux marins, les oiseaux, les végétaux, les plantes cultivées et les fruits, Banks dépeint les hommes puis les femmes avec ce même regard surplombant. Il prend des notes au sujet de leur allure, de leur tempérament, persistant à les comparer aux Îlien⋅nes des mers du Sud rencontré⋅es plus tôt. Il remplit des pages sur leurs habitations, leur alimentation, leur technologie, leur armement, leur cérémonie funéraire, leur religion et leur langage. Il précise ce qui lui plaît, ce qui le dégoûte, et il émet des hypothèses pour expliquer les phénomènes qui lui semblent « curieux ». Le travail de Banks constitue en somme une proto-ethnographie des aspects de la société maorie avec lesquels il a été en contact.

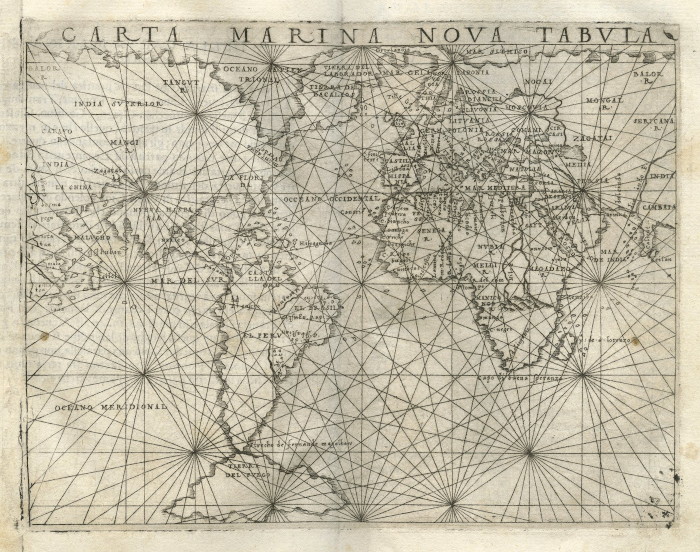

Contrairement à Tasman, qui n’a exploré qu’une partie du littoral, Cook a navigué tout autour de la Nouvelle-Zélande et a rebaptisé le pays entier à sa guise. Cette façon de renommer était en partie arbitraire, s’exerçant au petit bonheur, selon qui était à bord, d’après les impressions que les membres de l’équipage concevaient des territoires observés depuis le large. D’autres baptêmes se sont cependant appuyés sur la géographie et les peuples britanniques. Les noms et les repères inscrits sur des cartes et des tableaux, butins de l’expédition, venaient nourrir les archives occidentales. Cette façon de renommer le monde ne s’est jamais interrompue. Après la signature du traité de Waitangi en 1840 et tandis que la colonisation par les Britanniques entrait dans une phase plus intensive, les communes, les rues, les régions étaient renommées d’après d’autres parties de l’Empire britannique. Certaines villes prirent des noms de batailles qui avaient eu lieu dans d’autres parties de l’empire, comme l’Inde, ou qui honoraient les héros britanniques des conquêtes précédentes.

Paulo Freire montre le lien entre le fait de nommer le monde et celui d’en prendre possession, d’affirmer la légitimité de sa manière de le percevoir 13. Si, lors des premières rencontres avec les Européen·nes, les populations indigènes étaient considérées comme des objets de recherche, qu’est-ce que cela signifiait pour les Maori·es ? Salmond estime que des observations, ou plutôt ce qu’elle appelle des « rencontres interprétatives », ont été menées des deux côtés. Les populations maories, exerçant un pouvoir considérable sur leur perception des premièr·es Européen·nes, suivaient leur propre agenda 14. Le récit qui a dominé a été celui établi par les registres européens, tandis que les interprétations maories ont perduré sous forme d’histoires orales.

S’efforcer d’extraire des réactions spécifiques à « étudier » présente une difficulté : dans l’ensemble, les Maori·es impliqué·es ne « savaient » pas, au sens où nous nous attendrions qu’iels le sachent aujourd’hui, qu’iels étaient en train d’être étudié⋅es. La recherche scientifique ne pouvait pas être dissociée des autres activités européennes. Les « chercheur·ses » étaient aussi missionnaires, botanistes amateurs⋅ices, arpenteurs, administrateurs, marchands – en réalité n’importe quel⋅le Européen⋅ne capable d’écrire ou de dessiner. En effet, de nombreux⋅ses Européen·nes parvenaient à allier plusieurs occupations au long de leur vie. Colenso, par exemple, commença sa vie en Nouvelle-Zélande comme imprimeur, fut ordonné pasteur, puis reçut des médailles pour son travail de botaniste. Entre son ordination et ses prix en botanique, il eut un enfant avec une femme maorie. Ainsi toujours marié, il fut défroqué, pour être ensuite rétabli comme pasteur 15.

Pour certaines tribus, les rôles multiples exercés par des colons se sont avérés particulièrement problématiques au cours des Guerres maories, qui ont eu lieu pendant les années 1860. Des militaires qui menèrent des campagnes contre les Maori·es sont devenus par la suite des magistrats locaux ou des administrateurs territoriaux ayant toute autorité sur l’aliénation des terres maories, ou bien interprètes lors de procès ou de négociations foncières, ou encore, en atteignant un âge plus avancé, des sources « fiables » et respectées quant aux croyances et coutumes maories 16. Leur autorité en tant que spécialistes des affaires maories était entièrement liée à la structure du colonialisme. Impliqués dans des activités coloniales avec les Maori·es, ils menaient également des recherches sur la vie maorie, qui plus tard seraient publiées sous leurs noms. Grâce à ces publications ils ont été considérés comme instruits, éclairés et relativement « objectifs ». Par la suite, leurs « informateur·rices » ont été relégué·es dans l’anonymat, leurs activités coloniales perçues comme non problématiques, et leur ethnocentrisme chronique vu comme un reflet de leur époque.

Toustes les Européen·nes qui écrivaient sur leurs voyages, leurs séjours et leurs expériences avec des peuples indigènes contribuèrent à ces formes de rencontre-recherche [research-encounter] qui se produisirent entre le monde colonisant et les mondes indigènes. De nombreux livres publiés au cours du XIXe siècle racontaient par exemple des histoires de vie dans la colonie de Nouvelle-Zélande et de contact avec les Maori·es à travers les yeux des colons britanniques. Ces livres d’« aventures » idéalisaient certains aspects de la vie au sein de la colonie et, par leur caractère autobiographique, plaçaient évidemment leurs auteur·es au centre des événements. En même temps, l’expérience concrète dont témoignaient ces écrivain·es et leurs rencontres avec de « vrai⋅es sauvages » nourrissaient continuellement l’imagination des gens restés au pays. Poussé⋅es par ces histoires et par la promotion de la vie coloniale que faisaient les compagnies implantées sur place, de nouveaux⋅elles migrant·es, mal informé·es de la disponibilité réelle des terres, de la question des terres indigènes et de la possibilité d’y refaire leurs vies, partaient vivre à leur tour l’aventure des colonies.

Les observateur·ices des peuples indigènes dont l’intérêt était de nature plus « scientifique » pouvaient être considéré·es comme encore plus dangereux·ses, dans la mesure où iels avaient des théories à vérifier, des preuves et des données à collecter et disposaient de langages spécifiques avec lesquels iels étaient en mesure de classifier et de décrire le monde indigène. Ainsi, on mesurait et pesait les crânes pour prouver que les esprits « primitifs » étaient plus petits que l’esprit européen 17. C’était la « science » de la craniométrie 18. D’autres histoires racontent la « découverte » de cavernes funéraires fouillées en quête des précieux « artefacts » laissés auprès des mort·es, de maisons sculptées qui étaient démontées et expédiées en Angleterre, de têtes séchées et réduites vendues et exportées à des musées. La manière dont se sont manifestées ces rencontres-recherche, les peuples indigènes étant parfois fortement incités à échanger des « artefacts », a laissé une rancœur tenace parmi ces derniers qui tentent aujourd’hui d’obtenir la restitution des objets et des restes de leurs ancêtres.

Sur la route… de la recherche

Quelques scientifiques amateurs développèrent une telle passion pour leur travail qu’elle les mena à étudier les peuples indigènes de manière plus systématique. En Nouvelle-Zélande, George Grey, Percy Smith et Elsdon Best – parmi tant d’autres collectionneurs et passionnés des savoirs maoris – représentent le lien grandissant qui s’établit entre les Maori·es et les Européen·nes au cours du XIXe et au début du XXe siècle. Ces rencontres restent influentes en ce qu’elles impliquaient une certaine attitude envers les peuples indigènes, un mélange complexe d’exploitation coloniale et de dépendance. Ces scientifiques amateurs avaient une grande sympathie pour un certain idéal maori, mais étaient hostiles envers les Maori·es qui ne correspondaient pas à cette image. Ils étaient aussi soucieux de collecter de grandes quantités de matériaux. Sir George Grey, par exemple, qui fut administrateur colonial en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Afrique du Sud, est décrit par Stocking comme un « tyran administratif charitable avec une volonté de fer » et un « propagateur systématique de l’impérialisme anglo-saxon à une période de retranchement colonial » 19. Stocking décrit cependant aussi Grey comme « un des ethnographes les plus perspicaces de son temps et l’auteur de quelques-uns des travaux ethnographiques les plus influents du siècle 20 ». En tant que gouverneur, Grey rassemblait autour de lui de nombreux⋅ses chefs et confident·es maori·es. Une grande partie de ses matériaux sur les Maori·es ont pu être collectés grâce à de proches amitiés avec des chefs dont les noms n’évoquent pas grand-chose pour le public non maori et dont l’existence a été entièrement invisibilisée.

Percy Smith et Elsdon Best étaient tous deux des administrateurs coloniaux qui, d’une part, inspectaient les terres maories et, de l’autre, observaient la vie maorie. Percy Smith, qui était plus âgé que Best, finit par devenir arpenteur général. Elsdon Best, né en Nouvelle-Zélande, a la réputation d’être un ethnologue de haut niveau parmi la communauté scientifique qui salue les années qu’il a consacrées à étudier méticuleusement la culture maorie. Il fut employé par les Forces armées et envoyé à Taranaki pour réprimer la résistance non violente (passive resistance) de Te Whiti. Son officier supérieur et beau-frère, le capitaine Gudgeon, ainsi que Percy Smith, se trouvaient aussi à Taranaki, ils sont devenus par la suite les membres fondateurs de la Polynesian Society. Percy Smith s’affirma comme le mentor de Best. En 1895, après que Best quitta les Forces armées, il accompagna Smith vers Urewera, une région très boisée et isolée à l’est de la Baie de l’Abondance, pour aider à la construction d’une route traversant les terres tuhoe. Best resta dans l’Urewera jusqu’en 1910. Il fut nommé inspecteur sanitaire dans la région de Mataatua en 1900 avant de devenir ethnologue au musée Dominion.

La majeure partie de la recherche de Best a été menée parmi le peuple des Tuhoe. Elle constitue probablement le premier travail d’importance sur les Maori·es du fait qu’elle est explicitement élaborée selon une méthodologie scientifique et qu’elle suit des conventions désormais associées aux sciences sociales. Best avait recours entre autres à la prise de note systématique, la vérification et la revérification des sources, des entretiens avec des informateur·ices, avant de publier ses résultats. Il n’était cependant pas seulement un chercheur parmi les Tuhoe. Il fut d’abord employé comme trésorier-magasinier pour les travaux routiers. On attendait de lui qu’il facilite la communication entre les ouvriers routiers britanniques et les chefs tuhoe qui ne désiraient pas voir la construction d’une route au milieu de leurs terres 21. Il dut jouer ce rôle d’intermédiaire entre les Maori·es et les administrateurs coloniaux pour le reste de sa vie. Ces derniers percevaient clairement Best comme un « ami des Maori·es », mais la manière dont les Maori·es, et tout particulièrement les Tuhoe le considéraient relève de savoirs mal connus et non enregistrés 22. L’examen des matériaux de Best laisse penser que les Tuhoe ont eu des réactions contrastées face à son activité de chercheur. Il y avait des gestes d’ouverture et de générosité tout comme des moments d’hostilité et de résistance. Tout en étant profondément dédié à son projet de connaissance, Best, pour sa part, était aussi généreux et disposé à apprendre de ses erreurs. Il rémunérait ou offrait des « cadeaux » à certain·es de ses informateur·ices. Il est difficile de savoir d’où cette pratique lui vint. On peut l’interpréter comme étant le signe d’un respect des valeurs de don maories ou, avec moins de bienveillance, en deviner la visée corruptrice.

Cependant, il fut difficile pour Best de gagner la confiance des savant·es tuhoe que sont les tohunga. Eldson Craig, son neveu et biographe, rapporte de nombreux incidents qui laissent imaginer la façon dont les Maori·es se conduisaient avec le chercheur. Best était déterminé à accéder aux formes de connaissance plus « sacrées » détenues par les tohunga et, à ces fins, tira profit de ses amitiés avec les chefs et les tohunga. En retour, il semble qu’il était traité avec respect. Ses fautes lui étaient pardonnées et on répondait à ses interrogations avec patience. Certaines des pratiques dont Best fit l’expérience ont encore de l’importance dans les contextes maoris aujourd’hui, comme les karakia, des « chants » spirituels pratiqués pour protéger le savoir et ouvrir la discussion sur des choses sacrées. Les réunions, les hui, étaient convoquées pour discuter collectivement des problèmes ou des préoccupations soulevées par la situation. De « petites épreuves et des obstacles » étaient aussi placés sur la route de Best (de la même façon qu’il testait leurs savoirs). Il faut replacer dans leur contexte les nombreuses « stratégies » employées par les Maori·es. Tout d’abord, iels n’avaient plus de contrôle sur leurs vies et leurs terres et avaient affaire à des administrateurs hostiles. Cela vaut également pour les Tuhoe, qui n’étaient pourtant pas en contact direct avec les Européen·nes. Dans les circonstances qui étaient les leurs, il était important d’avoir un ami comme Best. Ensuite, de nombreuses personnes à l’époque étaient convaincues que la « race maorie » était en train de disparaître et qu’au rythme auquel la civilisation se répandait, il fallait au plus vite sauver le « traditionnel » avant qu’il ne soit pollué ou perdu. Dans un contexte où la colonisation empiétait sur leur vie, l’échange de formes hautement sacrées de savoir contre la simple perspective d’une survie physique constituait une solution pragmatique. Les choses tenues pour importantes n’étaient pour autant pas divulguées intégralement. Best abandonna certains de ses sujets de recherche. Il justifia ses revirements en prétextant que le sujet en question manquait d’intérêt plutôt qu’en admettant son propre échec.

Son savoir, il l’obtint des tohunga tuhoe et d’autres tribus. Il courait après les tohunga les plus instruit·es et respecté·es – ceux et celles qui avaient accès aux savoirs qui, selon lui, révéleraient les aspects les plus profonds de la culture primitive. Mais ces savoirs existaient au sein d’un système culturel bien plus large, qui se trouvait lui-même étranglé par la pulsion coloniale à civiliser et assimiler les Maori·es. En 1907, le Tohunga Suppression Act mit les tohunga hors la loi, sous prétexte de les empêcher de pratiquer le « charlatanisme ». Alors que la postérité reconnaît en Best un éminent spécialiste, les noms de ses informateur·rices et leurs savoirs ont été enterrés dans des manuscrits et archives.

- À l’automne dernier, elle a dénoncé le racisme insidieux qui traverse l’Université de Waikato où elle enseigne. Voir Te Aniwa Hurihanganui, « Academics demand racism within University of Waikato be dealt with », RNZ, septembre 2020, disponible sur <rnz.co.nz>. ↩

- Par exemple, James Clifford, Traveling Theories, Traveling Theorists, Inscriptions 5, 1989 et Derek Gregory, Geographical Imaginations, Blackwell, 1994. ↩

- bell hooks, Black Looks, Race and Representation, South End Press, 1992, p. 165-178. ↩

- Stocking décrit certains voyageurs comme des « gentlemen travellers » ayant une « disposition pour la recherche scientifique ». George W. Stocking Jr, Victorian Anthropology, The Free Press, 1987, p. 92. ↩

- Anne Salmond, Two Worlds. First Meetings Between Maori and Europeans, 1642-1712, Viking, 1991. ↩

- Ibid., p. 82. ↩

- Ibid., p. 84. ↩

- C’est ce que déclare Syd Jackson dans un article pour le magazine Metro, 1987, vol. 7, no 73, p. 190-191. J’ai entendu des affirmations similaires énoncées par des Aborigènes en Australie, par une femme Sami en Nouvelle-Zélande, ainsi que par des peuples indigènes et premières nations aux États-Unis et au Canada. ↩

- La Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge, c’est-à-dire la « Société royale de Londres pour l’amélioration des connaissances naturelles », est une institution fondée en 1660 destinée à la promotion des sciences. ndt ↩

- Passage de la planète Vénus exactement entre la Terre et le Soleil qui se produit tous les 243 ans. ndt ↩

- Beaglehole, J. C., The Endeavour Journal of Joseph Banks 1768-1771, Angus and Robertson, 1962, p. 3. ↩

- Ibid., p. 4. ↩

- Paulo Freire, Literacy: Reading the Word and the World, Routledge and Kegan Paul, 1987. ↩

- Anne Salmond, Two Worlds, ouvr. cité, p. 12. ↩

- Alfred Leslie Rowse, The Controversial Colensos, Dyllansow Truran Cornish Publishing, 1989. ↩

- Le capitaine Gilbert Mair et le commandant William Mair en sont deux exemples. Les deux frères étaient actifs dans les Guerres maories. William était impliqué dans les campagnes contre la tribu des Ngāti Awa puis fut un interprète pour les Ngāti Awa poursuivis en justice. Gilbert fut un interprète au cours des Guerres maories, puis devint capitaine dans une campagne contre le chef maori Te Kooti. Gilbert Mair devint par la suite très influent dans les affaires liées aux terres maories. ↩

- Arthur Saunders Thompson, The Story of New Zealand. Past and Present – Savage and Civilized, John Murray, 1859, p. 81. ↩

- Stephen Jay Gould, The Mismeasure of Man, Penguin Books, 1981. ↩

- George W. Stocking Jr, Victorian Anthropology, ouvr. cité, p. 81. ↩

- Ibid., p. 81. ↩

- Elsdon Craig, Man of the Mist: A Biography of Elsdon Best, Reed, 1964. ↩

- Voir aussi Jeffrey Sisson, Te Waimana: The Spring of Mana, University of Otago Press, 1991. ↩