Pendant que Stéphane Mercurio tournait son documentaire à côté (2007) sur les familles de détenus, elle a rencontré Chantal Vasnier, qui a passé 34 ans de sa vie à aller voir en prison Georges Courtois1, son ex-mari. Entretien croisé.

Cet entretien est extrait du numéro 3 papier de Jef Klak « Selle de ch’val » paru en 2016, toujours en librairies.

Chantal est partie en ce mois d’août 2016. Elle nous laisse une force et une détermination à tout rompre.

Télécharger l’article en PDF.

Comment est née l’envie de faire un film sur les familles de détenus ?

Stéphane : C’était un hasard. Une amie anthropologue, Anna Zisman, avait remarqué l’hôtel Formule 1 près de la prison de Montpellier. Sans rien connaître à la vie des familles de détenus, il y avait quelque chose d’assez cinématographique dans ce lieu, si l’on se donnait la peine de s’y installer pour regarder ce qu’il s’y passait. J’ai commencé à travailler sur cette idée, et fait le tour des lieux d’accueil, pour voir. J’ai fini par passer quatre ans sur ce film. Parfois, on ne sait pas dans quoi on met les pieds.

On a commencé une série de repérages avec Anna. Comme il n’y avait pas de budget, je me suis finalement installée à la maison d’accueil de Fresnes : c’était pas loin et donc pas cher pour la production. Dès le début, j’ai été stupéfaite de voir à quel point la prison résonnait en creux dans ce lieu-là. Je ne pensais pas que l’arbitraire était aussi palpable, avec les interdictions faites aux familles d’apporter telle ou telle chose pour les détenus, par exemple. Ce qui m’a aussi surprise, c’est que je n’imaginais pas à quel point c’était un univers féminin, et comment ça allait parler d’amour. C’est un lieu où il y a quelque chose d’extrême, de poussé jusqu’au paroxysme de la relation homme-femme. Il y a un peu de l’histoire de Pénélope, qui attend chaque jour sur son métier à tisser le retour de son amour.

Peu de travaux existaient sur le sujet, et l’image de la femme de détenu était un peu caricaturale, genre la belle gonzesse amoureuse d’un gangster qui vient témoigner sur les plateaux de télé. En rencontrant l’ordinaire de ces situations, le sujet m’a accaparée, mais je ne savais pas pourquoi : on ne sait pas très bien, en faisant un film, ce qui s’y joue exactement. On le découvre plus tard, quand on nous demande ce qu’on a fabriqué.

Au départ, le repérage à Fresnes était destiné à réaliser un film pour la télé. à l’époque, j’avais vu comment se déroulait le moment des colis de Noël que les familles préparaient pour les détenus, et je pensais faire un film pendant le mois de décembre, autour de ce moment. Il fallait du temps pour nouer des contacts, et à ce moment-là, un nouveau directeur est arrivé à la prison. Il nous a convoquées avec ma productrice, Viviane Aquilli, et nous a demandé : « Mais de quel droit avez-vous commencé les repérages sans mon accord ? » J’ai cru que c’était une blague… Lui, ça faisait quinze jours qu’il était là, et moi huit mois. On était certes sur le domaine pénitentiaire, mais dans le lieu d’accueil, avec les familles. Il n’y avait pas de contrôle, et je ne vois toujours pas pourquoi j’aurais eu besoin d’une autorisation du directeur.

Ce refus a été catastrophique : huit mois de boulot comme envolés. On a quand même bataillé, avec Viviane, et grâce au réseau associatif qui gravite autour de la question carcérale, on a fini par trouver l’association Ti Tomm. Elle mettait à disposition des familles une petite maison en face de la prison, qui appartenait à la ville de Rennes, et donc la question de passer par l’administration pénitentiaire ne se posait plus. On s’est installées là, ce qui au final était beaucoup mieux qu’à Fresnes où l’espace pour attendre les visites est tout petit, bondé, très speed, avec pas mal de gens qui ne veulent pas être filmés… La maison d’accueil de Rennes était en revanche un vrai espace dédié aux familles, avec un petit jardin ; ça permettait d’avoir des relations plus posées et de faire de vraies rencontres, comme avec Chantal…

Chantal, pendant les 34 ans de prison de Georges, tu as dû voir des évolutions dans les parloirs et les lieux d’accueil des familles…

Chantal : Ça, j’en ai faits des parloirs ! Les pires, c’était à la Santé, je crois. Je venais de Nantes, avec les enfants : il y avait un dérouleur de numéros à l’entrée, comme à la Sécu. Il fallait prendre un numéro avant 9h le matin, et revenir à midi avec. C’était le parcours du combattant : qu’il neige, qu’il pleuve, on faisait la queue sur le trottoir. En plus, à l’époque, il y avait Georges Ibrahim Abdallah2 dedans, du coup, on avait le pistolet mitraillette pointé sur nous : « Montez sur le trottoir, montez sur le trottoir, montez sur le trottoir… »

C’est court un parloir, trois quarts d’heure, parfois une demi-heure – je me suis même vue faire Nantes-Paris-Nantes pour vingt minutes… Dans à côté, on voit une dame qui habite Rennes et dont le fils, qui vient juste d’avoir 18 ans, est transféré à Saint-Brieuc. Elle a cinq enfants, pas de permis… Si elle veut le voir, elle doit faire le trajet à chaque fois pour vingt minutes de parloir. Il faut prendre des trains, payer les billets, faire garder les plus petits…

Nous, les familles, on n’existe pas pour l’administration pénitentiaire. En fait, on les emmerde quand on vient au parloir. Ça leur fait du travail en plus, c’est tout ce à quoi ils pensent. Quand les lieux d’accueil de familles appartiennent à la prison, on y va le moins possible. Quand on fait par exemple le trajet Nantes-Lorient-Nantes, on arrive dans la ville à 11 h le matin, onaleparloirà15h,puishop!on reprend le train retour à 18h ou 19h. Si le lieu d’attente n’est pas accueillant, on n’y passe pas toute la journée : on va dans un café, on s’arrange pour arriver à la dernière minute. Alors qu’à Ti Tomm, on pouvait y passer plusieurs heures entre les deux trains. C’était un endroit agréable, où on pouvait se faire un café, avec un micro-ondes pour se réchauffer les repas…

Là-bas, seule la borne où l’on prend les rendez-vous appartenait à la prison. Du coup, quand il n’y avait plus de papier, il fallait attendre que les gens de la pénitentiaire soient décidés à venir la remplir, sans quoi on ne pouvait plus faire nos parloirs. Mais autrement, c’était complètement indépendant de la prison, qui n’avait aucun droit de regard sur ce qu’il s’y passait. C’est rare, et ça disparaît de plus en plus : même Ti Tomm n’existe plus aujourd’hui. La prison de Rennes a été délocalisée hors de la ville, et pour attendre les parloirs, il n’y a qu’un local, qui appartient à l’administration pénitentiaire. Avant l’ouverture, ils voulaient mettre une caméra ou un surveillant. Les bénévoles ont été obligés de se battre pour leur faire comprendre qu’on est des familles, et qu’on n’a pas à être surveillées comme des détenus !

Et cette borne dans la maison d’accueil, elle sert à quoi exactement ?

Chantal : On lui présente notre permis de visite, qui est codé. Une liste de jours et d’horaires est proposée, et on choisit les dates et heures des parloirs pour les trois semaines à venir. C’est un grand progrès par rapport au téléphone : on ne pouvait prendre qu’un rendez-vous à la fois, le matin uniquement, et il fallait appeler, appeler, appeler, et ça sonnait toujours occupé – pas facile, quoi.

Dans les maisons d’accueil, quels sont les liens entre les femmes présentes ?

Stéphane : Pour elles, c’est pas simple de parler de ce qu’elles vivent à l’extérieur, à la famille, aux amis ou au boulot. Il y a souvent un regard, un jugement. Au parloir, elles ne peuvent pas trop parler non plus, parce que « le pauvre, il est en détention, donc on va pas en rajouter ». Au final, il n’y a aucun espace de parole pour elles. Le moment avant le parloir est donc important : c’est là où elles peuvent partager ce qu’elles vivent avec d’autres.

L’administration pénitentiaire a construit de nouveaux lieux d’accueil pour les familles, souvent avec des caméras ou des surveillants, mais leur présence bouleverse totalement les rapports qu’elles ont avec le lieu et entre elles. Tu ne peux pas te sentir à l’aise ni te confier avec un œil au-dessus de toi.

Chantal : On est des « familles de détenus », donc on n’est pas fréquentables : l’entourage a un regard négatif sur nous, dans le voisinage, au boulot, parfois dans la famille. On apprend à encaisser les regards de travers, les paroles pas gentilles, mais au bout d’un moment, ça devient trop lourd. Dans les maisons d’accueil, on peut s’exprimer, on peut en parler. Personnellement, ça a été une forme de thérapie. Je me suis vidée – chose que je ne pouvais pas faire avec les gens autour de moi.

Avec le film, une porte s’est ouverte : on pouvait s’avancer publiquement, montrer le bout de son nez et en parler au-delà de nous. L’aspect reportage a également permis d’informer d’autres gens sur ce genre de situations, cela nous a offert une possibilité d’agir. Quand on a vu qu’on pouvait faire confiance à Stéphane, on l’a un peu happée en lui disant : « écoute-nous ! »

Stéphane : Pendant le tournage d’à côté, j’ai été stupéfaite de voir à quel point les femmes, puisque c’était essentiellement des femmes, s’étaient emparées du micro.

Chantal : Avec les autres femmes, il y a des échanges, on s’aide, on se remonte le moral. Aucune ne demande aux autres pourquoi le détenu est là. C’est quelque chose qu’on respecte. Ils vont être jugés, alors entre nous, on n’a pas besoin d’en rajouter : on est des familles de détenus, solidaires en tant que telles. Quand j’allais à Rennes voir mon mari, je partais souvent la veille, je dormais chez Séverine [autre femme de détenu qu’on voit dans le film], juste pour passer du temps avec elle, avec ses enfants. Il y a des liens forts qui se créent entre nous. On se comprend.

Et pour les enfants, comment se passent les parloirs ?

Chantal : Un parloir, c’est une pièce, t’es assis, c’est pas vivant. C’est pas grand-chose, mais ça maintient fort les liens, pour les enfants aussi, qui vont voir leur papa trois fois par semaine, ou au moins le mercredi et le samedi. Mes enfants, je ne les ai jamais obligés à venir ; il ne faut pas que ce soit une corvée pour eux. Quand ils étaient tout petits, je ne leur demandais pas leur avis, bien sûr. Mais quand ils ont été en âge de comprendre – 12 ou 14 ans – je culpabilisais de leur imposer cette vie-là. Alors je leur ai demandé : « Quand même, je vous impose ça, vous m’en voulez pas ? » Ils m’ont répondu : « Mais maman, tu nous imposes papa, il manquerait plus que le contraire ! » C’est une drôle de vie pour eux, mais c’est une vie presque comme les autres. Quand j’avais demandé à ma fille aînée comment elle vivait ça, elle m’a répondu qu’en trois quarts d’heure, elle le voyait peut-être plus que ce que les pères de ses copines leur accordaient comme temps. Je me dis qu’elle n’avait pas tort, parce que mine de rien, c’est assez intense.

Je suis allée une fois dans une prison en région parisienne qui organisait un goûter le jour de la fête des pères, avec les papas et les enfants, sans les mamans. Ils faisaient ça dans la salle de sport, et les enfants pouvaient courir. D’habitude, pendant les parloirs, les détenus ne voient pas leurs enfants courir et tomber. Ils ne peuvent pas les consoler. Là, ils voient qu’on peut tomber et pleurer parfois, que c’est pas toujours drôle.

Il y a des moments assez forts dans le film, avec certaines femmes qui craquent, et qui sont soutenues par les autres présentes…

Stéphane : Certaines femmes qui viennent au parloir ont leur vie suspendue à la prison, comme si tout ce qui se passait à l’extérieur n’était qu’une parenthèse.

Chantal : Je pense que j’ai tenu aussi longtemps parce que j’ai refusé de rentrer dans ce schéma. Mais quelqu’un comme Séverine dit aussi dans le film qu’en une heure et demie de parloir, elle a une relation d’amour plus forte que la plupart des gens qui vivent tous les jours dans la même maison. Dans à coté, il y a une dame, en larmes, qui dit : « On est punies d’aimer quelqu’un qui a fait une connerie. » Moi aussi, je le dis. Il n’y a que l’amour qui nous fait venir dans les parloirs pendant aussi longtemps, seuls les sentiments permettent de résister à tout ça. J’aurais pu me dire au bout d’un moment « ça suffit », mais c’est une question de lien entre lui et moi. Les détenus deviennent vite égocentriques. Ils s’imaginent que ce sont eux les victimes, c’est-à-dire que ce sont eux qui sont à plaindre, et ils ne se rendent pas compte de ce que les familles vivent. Moi, je n’ai pas vécu ça. Il ne m’a jamais imposé de venir à tel rythme, jamais reproché de ne pas être venue pendant trois semaines… J’ai fait mes choix et n’ai pas eu besoin de les réaffirmer durant toutes ses années de détention : si j’ai décidé de ne pas couper les ponts, autant aller jusqu’au bout. Cela dit, il ne faut pas s’obliger à y aller toutes les semaines.

Stéphane : Je pense quand même qu’il y a une part très importante d’imaginaire dans ces relations. Parfois, elles viennent de rencontrer leur homme au moment où il est incarcéré, du coup, il y a une soif de vivre plus. Et une relation fantasmée.

Chantal : Quand deux personnes se voient tous les jours, elles s’engueulent parfois, mais elles se réconcilient deux heures plus tard en général. Au parloir, si tu commences à t’engueuler, c’est fini, tu repars avec ça, et au parloir suivant, t’es toujours sur l’engueulade. D’un parloir à l’autre, la relation est suspendue. En même temps, un parloir, c’est un endroit où les familles ne vont pas raconter les ennuis qu’elles ont à la maison : le détenu ne peut rien y faire, il n’a pas besoin de s’inquiéter pour rien. En gros, il y a deux sortes de détenus : ceux qui racontent les problèmes qu’ils ont à l’intérieur, et ceux, comme Georges, qui ne se plaignent jamais de leurs conditions de détention devant leurs proches.

Stéphane : Mais ce silence crée du fantasme aussi… Il y a beaucoup d’angoisse sur ce qui peut arriver à l’intérieur. Quand je me suis rendue à Rennes pour tourner la première fois, j’avais entendu parler de l’histoire de Georges Courtois, et je savais que Chantal allait dans la maison Ti Tomm. Je me disais qu’elle connaissait trop bien la prison, et que je préférais rencontrer des femmes qui découvraient cet univers, pour que le spectateur le découvre avec elles. Mais la première fois que j’ai filmé Chantal, Georges n’était pas là, elle n’avait pas pu le voir, et je l’ai vue littéralement nouée par l’angoisse, en train de se demander ce qu’il avait pu arriver, s’il était ci ou ça, s’il était chez le juge… Je me suis dit « Au bout de tant d’années, elle est toujours prise par cette angoisse ! » Je trouvais ça incroyable : qu’on ne s’habitue pas. Toutes les familles vivent dans la peur. Je me souviens d’une maman qui se demandait à chaque fois si elle allait retrouver son fils entier. Elle ne disait pas clairement ce qu’elle craignait, mais j’imagine qu’elle avait peur des suicides, des bagarres, des viols, de tout ce qu’on pense sur la prison…

Chantal : Là, quand j’étais angoissée, c’est parce que je sais que la prison dispose des détenus et que ça m’échappe. S’il n’est pas là, il est peut-être à l’hôpital, mais c’est une personne majeure, donc ils ne te disent rien du tout. Les hôpitaux aussi sont tenus de ne te donner aucun renseignement, donc s’il est à l’hosto, je ne peux pas savoir lequel, et je me retrouve dans une situation d’impuissance totale.

à moins qu’il ait été transféré dans une autre prison. J’ai déjà vécu ça : j’allais le voir à Lorient, et arrivée sur place, il était à Fresnes. Et quand tu demandes où il est, on te répond qu’on n’a pas le droit de te le dire… donc t’attends le train de retour à 18h et tu retournes chez toi. Dans ces cas-là, ils mettent quarante-huit heures pour lui donner ses affaires personnelles. Il retrouve seulement alors son papier à lettres, ses timbres, et il peut faire un courrier qui partira quelques jours plus tard, une fois relu par l’administration. Bref, cette fois-là, j’avais mis huit jours pour savoir où il était.

Stéphane : Ce qui est tragique aussi, depuis quelques années, c’est qu’ils enlèvent toutes les prisons des centres-villes, ils les mettent toutes loin, sans desserte pour les familles, avec seulement un bus ou deux dans la journée, ce qui oblige souvent à prendre le taxi.

Chantal : Pour aller à la prison de Ploemeur, par exemple, tu prends un train jusqu’à Lorient, puis un bus jusqu’à Ploemeur, et arrivée là il faut aller jusqu’à une route de Larmor-Plage – les prisons ont toujours de jolies adresses, avenue de la Liberté, etc. –, à 2,8km. Là, ou bien t’as les sous pour un taxi, en plus des frais de trains, ou bien t’y vas à pied.

En fait, les familles se trouvent aussi soumises à l’arbitraire de l’administration pénitentiaire…

Chantal : Naïvement, on pourrait croire que des lois régissent les prisons. Mais non : chacune a son propre règlement (concernant par exemple les objets et les livres qu’on peut donner au détenu). Il y a des endroits où tu peux entrer avec une bouteille d’eau pour les gamins et d’autres non. On ne sait jamais pourquoi ni comment, c’est au bon vouloir de l’équipe pénitentiaire. Ça dépend du climat, du temps qu’il fait aujourd’hui. Il y a quelque chose de l’ordre de la dépossession. Tout est fait pour t’accorder le minimum de lien avec la personne qui t’est chère.

Stéphane : Je crois que la logique pénitentiaire, c’est une logique de sécurité. Tout est soumis à ça, aux quelques mecs susceptibles de s’évader, même s’ils sont très très peu. La logique sécuritaire est tellement forte que l’administration parvient difficilement à prendre en compte d’autres considérations. S’il y a un suicide, il n’y aura pas de sanction pour le personnel. S’il y a une évasion, alors là, des têtes risquent de sauter.

Chantal : C’est ce qu’ils te disent tout le temps : « Question de sécurité ». Mais qu’est-ce qu’ils croient ? Que s’ils me disent où ils ont transféré Georges il y a trois jours, je vais me mettre le long de la route avec un bazooka pour arrêter un camion invisible ?

Du coup, ça donne des relations tendues avec les matons ?

Chantal : Ça, on le voit peut-être plus dans l’autre film de Stéphane, à l’ombre de la République3 . C’est un point délicat, car ce qui est d’autant plus dur avec cet arbitraire, c’est que les surveillants ne sont pas tous des salopards. On n’a pas forcément affaire à une bande de monstres qui veulent nous pourrir la vie ; c’est aussi des gens, qui gagnent pas forcément des mille et des cents…

Stéphane : Le livre d’Arthur Frayer, Dans la peau d’un maton est éclairant sur ce sujet : c’est un jeune journaliste qui s’est fait embaucher comme surveillant. Il voulait rester longtemps, mais il n’a tenu que deux mois. Il raconte très bien comment la machine de l’institution prend le pas sur les individus. Trop de détenus, peu de formation, peu d’encadrement. Les jeunes surveillants sont lâchés très vite. Au bout de quelques temps, Frayer se retrouve pris dans la machine, et il n’est pas loin de déraper dans la façon dont il peut répondre aux détenus, les traiter, etc.

Dans à l’ombre de la République, j’ai tourné dans des établissements assez soft par rapport à d’autres, je suivais le contrôleur des prisons dans ses missions. Au début, ça m’embêtait un peu de ne pas avoir de prison surpeuplée dans le film, par exemple, mais au final, je me suis dit que le fait de ne pas voir des choses plus dures permet de mieux comprendre. Quand on a affaire à un mec qui se conduit mal, on se dit qu’il suffirait de virer ce genre de types pour que ça aille mieux. C’est sûr que si c’est « un salaud », ça n’arrange pas les choses, mais même si les gens sont plutôt sympas, de toutes façons, l’institution fait que les surveillants manquent de formation et qu’ils ont peur. Alors ils hésitent à ouvrir une porte et laissent parfois le désespoir à l’intérieur.

Chantal : Je crois aussi que les matons entre eux ont une mécanique bien huilée qui dépasse les individus. Si un nouveau n’est pas assez sévère, les autres se chargent de le remettre fissa dans le droit chemin.

Stéphane : On voit dans à l’ombre de la République qu’à l’île de Ré, où les surveillants le sont de père en fils, le directeur avait du mal à faire respecter certaines règles par un petit groupe.

Comment se passent les projections des films ? Quels retours avez-vous ?

Stéphane : à côté a fait découvrir la réalité des familles, même pour celles et ceux qui connaissent déjà le sujet des prisons. Faire parler des familles, donc des personnes innocentes touchées par la prison, cela permet de ne pas entendre le sempiternel « Oui, mais ils l’ont bien mérité » quand on parle des détenus. Par ce biais, on a pu poser la question de l’utilité de la prison, de sa pertinence et de son sens.

Chantal : On a aussi accompagné la projection du film dans des prisons, dans des centres de détention.

Quelles étaient les réactions des détenus ?

Chantal : « Je comprends pourquoi ma femme ne veut pas venir » ou bien « Moi, c’est pour ça que je veux pas que ma femme vienne »… Ça fait drôle quand t’entends ça.

Stéphane : Quand le film a été fini, les femmes de détenus m’ont toutes dit : « De toutes façons, c’est à eux que tu dois le montrer! » Ça leur est adressé en premier.

Et vous croyez que c’est la même chose pour les femmes qui sont en détention, si on inverse les genres ?

Stéphane : Quelle est la question ?

Est-ce que les hommes vont autant voir les femmes détenues ?

Stéphane : Et la réponse est ?

On pense que non…

Stéphane : Il y a très peu de mecs qui vont au parloir. C’est drôle, il y a même une maman qui venait voir son fils et qui disait : « Mon mari, il peut pas venir, parce que c’est trop dur pour lui. » D’abord il y a beaucoup moins de femmes en prison que d’hommes. Ensuite, les femmes sont souvent en prison à cause des hommes, soit parce qu’elles sont dans une histoire de complicité – et alors les hommes sont aussi incarcérés –, soit parce qu’elles ont tué leur mec et là, de fait, les hommes ne peuvent plus venir. Ça, c’est les « bonnes » raisons. Mais, à quelque exceptions près, même ceux qui pourraient y aller n’y vont pas. C’est comme la fidélité que certains hommes demandent aux femmes : elles savent qu’ils ne tiendraient pas, eux, de telles promesses !

Le même film n‘aurait pas été possible du côté des familles de femmes détenues. C’est pour ça que ça questionne aussi le rapport homme-femme. Il y a quelque chose d’assez sacrificiel dans le fait d’aller voir un homme en prison pendant des années, c’est quand même particulier, cette capacité. Mais du coup, c’est aussi une capacité à être dans un amour imaginaire…

Chantal : Tu rêves, mais quand il sort, t’es un peu déçue, quoi.

Stéphane : Voilà !

Chantal : La sortie, c’est plus dur que la détention.

Stéphane : J’ai remarqué au fur et à mesure que, parmi les femmes de détenus, il y a énormément d’anciennes femmes battues. Pas forcément par le mec qui est en prison. Mais aimer quelqu’un qui est à l’intérieur, ça permet peut-être quelque chose du style « on risque rien ».

Chantal : Ceux qui tapent ne peuvent plus taper parce qu’ils ne sont pas là, les alcooliques ne rentrent plus saouls parce qu’ils sont à l’intérieur, etc. Mais même en dehors de ça, la prison les infantilise tellement que quand ils sortent, on récupère un adolescent capricieux. Avec les longues peines, c’est quelqu’un qui se trompe d’époque, qui est du siècle d’avant.

Pour la dernière incarcération de Georges, j’ai été là pendant toute la détention et au moment des permissions, mais à la sortie, ça me faisait trop peur. C’était trop dur. J’ai refusé de le récupérer – ce qui ne nous empêche pas de nous voir, tout de même. Mais il faudrait être à la fois leur femme, leur mère, leur assistante sociale… T’as pas envie de ça, tu l’as attendu pendant de longues années, t’as juste envie d’être sa femme.

Pour les détenus aussi, ça ne doit pas être évident, la sortie…

Chantal : L’administration pénitentiaire en fait des enfants. Lors d’une sortie de Georges, il n’avait pas de carte Vitale et ils ne lui donnaient pas de double de sa déclaration d’impôts. Sur sa carte d’identité, faite à la préfecture de La Rochelle, ils avaient mis comme adresse « Saint-Martin-de-Ré ». Point. Pas de rue, pas de numéro. Allez faire des démarches administratives ou demander une carte bancaire avec une adresse pareille. Bref, s’ils les empêchent de gérer leurs papiers depuis l’intérieur, comment peuvent-ils se débrouiller une fois dehors ?

Les permissions avant la sortie permettent quand même un peu de s’y préparer. Mais le temps s’arrête quand ils sont en détention, et ils s’imaginent qu’en sortant, ils vont tout retrouver à la même place. Quatorze ans de prison, ça veut dire que ta fille qui a un an au moment de rentrer en a quinze à la sortie. Georges, ça lui a fait drôle de la voir sortir de la salle de bains maquillée, de l’entendre dire que son petit copain passait la prendre… Un exemple tout bête : lors d’une sortie, il avait décidé d’aller au supermarché tout seul pour faire les courses. Il tire sur le Caddie, et le Caddie ne vient pas. Une dame lui dit : « Il faut mettre une pièce de dix francs. » Il s’indigne : « Quoi ! Mais je vais pas payer un Caddie dix balles pour aller acheter des trucs ! » En prison, la télé ne leur montre pas ces petites choses de la vie quotidienne, c’est pas assez spectaculaire pour que la caméra s’arrête sur ce genre de petits automatismes de tous les jours. Ça peut faire rire, le coup du Caddie, mais il avait 50 ans quand c’est arrivé, et c’est une humiliation qu’il a prise en public. C’est une question de dignité, même s’il sait en rigoler.

Est-ce que les Unités de vie familiale (UVF4) permettent une meilleure relation entre les détenus et leur familles ?

Chantal : J’ai toujours refusé d’y aller. Parce que j’ai ma dignité, moi aussi. Je ne voulais pas subir le regard des matons qui se font leurs films dans leur tête. La première fois qu’on te l’accorde, c’est six heures, ensuite vingt-quatre, et ça peut aller jusqu’à soixante-douze heures. En revanche, ma fille allait voir Georges dans l’UVF avec ses enfants. Mais il faut savoir que le détenu doit tout acheter, la famille ne peut rien apporter. Et puis, c’est la carotte et le bâton : « Si tu ne te tiens pas tranquille, tu ne l’auras pas ton UVF. »

Stéphane : En Espagne, ils laissent sortir les détenus pour voir leur famille. C’est quand même mieux de ne pas enfermer les familles, même pour soixante-douze heures. Le problème, encore une fois, c’est que la prison est pensée sur le modèle de la détention des grands criminels. Mais sur les 66 000 détenus, moins de 10% sont là pour très longtemps. Le reste, c’est des petites peines, en moyenne neuf mois : des gars qui sont là souvent pour des bricoles.

Chantal : Les gens qui n’ont jamais eu affaire à la prison s’imaginent qu’elles ne sont peuplées que de ceux qui ont fait les gros titres. Jusqu’au jour où leur fils qui a bu un coup au volant, leur beau-frère qui a fait je ne sais quoi, s’y retrouve. Personne n’est à l’abri d’avoir un proche en prison. Surtout aujourd’hui : on rentre de plus en plus facilement en prison. Quand monsieur Tout-le-monde – qui s’est pris trois ou quatre mois pour état d’ivresse – sort, il n’a plus de logement, plus de boulot… Ce sont des conséquences importantes.

Stéphane : Les gens sortent plus pauvres, plus fous, plus malades, plus désocialisés, que quand ils sont rentrés.

Chantal : La prison, ça ne guérit de rien. Au contraire.

Vous avez le sentiment qu’aujourd’hui l’information sur ce qui se passe à l’intérieur est encore vivante, ou que la prison est oubliée ?

Stéphane : On ne peut pas dire qu’on vive la meilleure époque pour débattre sur l’intérêt des prisons. En ce moment, on dirait même qu’on a envie de mettre tout le monde en prison. Avec l’état d’urgence, personne ne moufte. Bon, mais c’est pas pour autant qu’on va se mettre sous la couette et attendre que ça se passe. Entendre la parole des gens concernés, qui vivent certaines réalités et ont un autre point de vue, ça permet de penser autrement, de penser contre, de décaler son regard, de se poser des questions. Ce que je ressens autour de moi, c’est un mépris social qui n’existait pas autant il y a dix ou quinze ans: les gens n’ont plus envie d’entendre la parole des pauvres. Car finalement, ceux qu’on met en prison, ce sont les pauvres. C’est aussi pour ça que je travaille sur un nouveau film sur les longues peines avec le metteur en scène Didier Ruiz.

*

à côté • 2007 Documentaire • 92 minutes Réalisation : Stéphane Mercurio

écrit avec Anna Zisman Production : Viviane Aquilli Montage : Françoise Bernard Son : Patrick Genet Musique : Hervé Birolini Coproduction Iskra, .Mille et Une. Films, Forum des images

à l’ombre de la République • 2011 Documentaire • 100 minutes Réalisation : Stéphane Mercurio Production: Viviane Aquilli

Montage : Françoise Bernard Son : Patrick Genet Musique : Hervé Birolini Production Iskra, avec la participation de Canal + et de Planète Justice

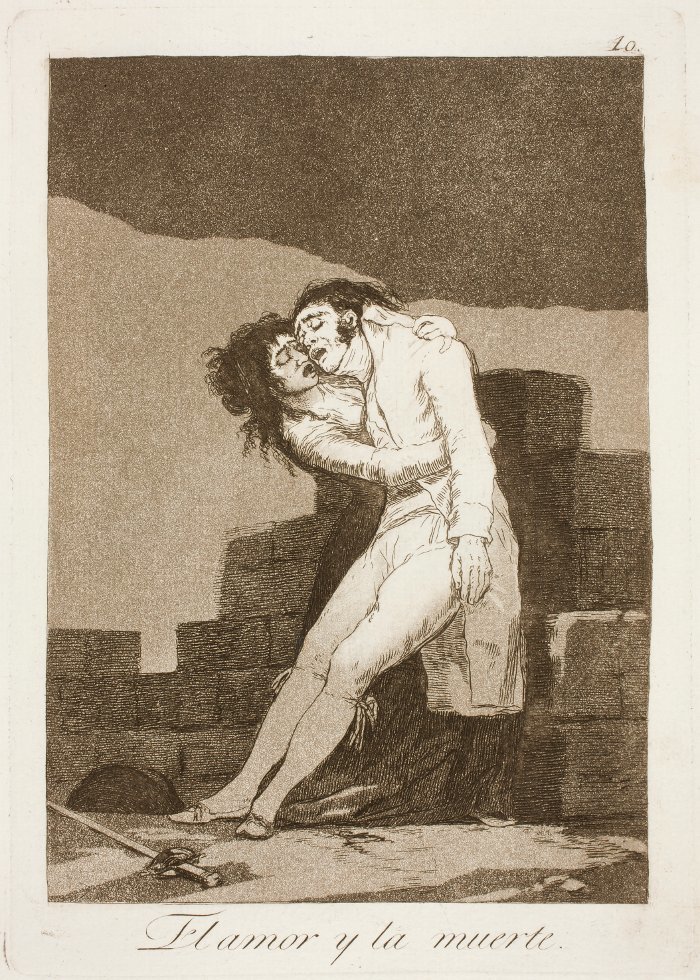

Francisco de Goya – El amor y la muerte – 1799

- Voir « Autoportrait en cagoule. Georges Courtois, malfaiteur professionnel », propos recueillis par Clémence Durand et Ferdinand Cazalis, Jef Klak no 2, « Bout d’ficelle », mai 2015, disponible sur jefklak.org.

- Militant communiste libanais, considéré comme le chef de la Fraction armée révolutionnaire libanaise (FARL), condamné en France à la réclusion à perpétuité pour des actes terroristes.

- Dans ce documentaire sorti en 2012, Stéphane Mercurio suit l’équipe du Contrôle général des lieux de privation de liberté (CGLPL), qui vient d’être créé pour mener une enquête sur les conditions des détenu.e.s en France. Les lieux de sa première mission : la maison d’arrêt de femmes de Versailles, l’hôpital psychiatrique d’évreux, la centrale de l’île de Ré, et enfin la toute nouvelle prison de Bourg-en-Bresse.

- Les UVF sont des appartements meublés de 2 ou 3 pièces, séparés de la détention, où la personne détenue peut recevoir sa famille dans l’intimité. Au 1er janvier 2015, 85 UVF sont réparties au sein de 26 établissements pénitentiaires.