La baie de San Francisco subit une crise du logement sans précédent. La hausse vertigineuse des loyers et les incendies monstres qui ravagent la Californie ont conduit 29 000 personnes à dormir dans la rue, tandis que presque la moitié des habitant·es envisage de quitter la région en raison du coût élevé des locations.

Face aux expulsions massives dues à cette double catastrophe sociale et écologique, les sans-abri se sont regroupé⋅es en campements autogérés et les locataires ont créé des syndicats pour déclarer la grève des loyers. Retour sur ces pratiques de lutte contre la gentrification et la spéculation immobilière, où les plus précaires – en grande partie non blanc⋅hes – s’auto-organisent, au grand dam des élites économiques et politiques.

Traduit de l’anglais par Mickaël Correia et Lucile Dumont

Texte original : « Rent and Its Discontents », paru dans Commune Magazine, no 3 (2019)

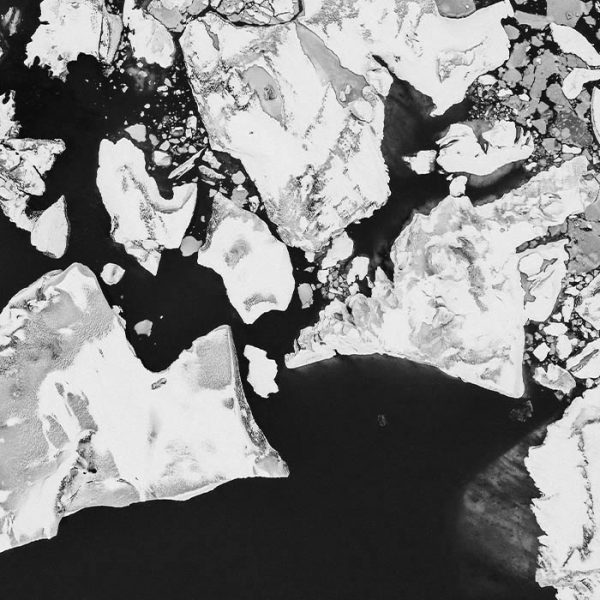

Photos de la une et de l’article : Céline Picard

Il est difficile aujourd’hui de rendre compte de la misère dans laquelle vivent au quotidien les habitant·es de la baie de San Francisco. Un récent sondage permet toutefois de se faire une idée : 44 % des habitant·es interrogé·es envisagent de quitter la région en raison du coût élevé du logement. Ici, perdre son logement est un drame au même titre que de contracter une grave maladie. Et quand ils ou elles parviennent à retrouver un toit, il leur faut souvent des mois pour trouver un logement abordable. La plupart finissent par accepter un loyer au-dessus de leurs moyens, parce que c’est tout ce qu’ils et elles ont pu trouver sur le marché. D’autres déménagent voire se retrouvent à la rue. De San Francisco jusqu’à Oakland et ses environs, des campements de sans-abri débordent de chaque passage souterrain ou s’installent temporairement sur des terrains en friche. Dans un jeu absurde du chat et de la souris, ces campements sont sans cesse repoussés d’un lieu à un autre par la police et les services municipaux.

La grande majorité des habitant·es de la région est bien trop accaparée par leurs petits boulots dans le secteur des services dont regorge la région pour pouvoir s’élever contre cette situation merdique. Ici, dans le berceau de Google, ce que tapent le plus fréquemment les gens dans leur barre de recherche est : « Dois-je déménager ? »

On peut sentir le stress dans les rues, et ni la marijuana légalisée ni le scooter électrique dernier cri ne pourront y remédier. Tout le monde est tendu, à deux doigts de craquer. Pendant ce temps-là, les ultra-riches érigent des barricades. Pour contester devant les tribunaux le projet d’un refuge destiné à héberger deux cents sans-abri que la ville de San Francisco avait prévu de construire dans leur quartier, les habitant·es millionnaires d’Embarcadero ont récemment réuni 60 000 dollars via la plateforme de financement participatif GoFundMe.

Et la situation ne fera qu’empirer si rien ne change. Lyft – considéré par certains comme l’alternative « éthique » à Uber, parce que la firme n’est pas aussi célèbre pour ses agressions sexuelles et sa cupidité – vient d’être valorisé à la hauteur de 24,3 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse. Du jour au lendemain, six mille de ses actionnaires-salarié·es ont été anobli·es par Wall Street et sont devenu·es millionnaires. Ensemble, ils et elles ont la capacité financière d’acheter toutes les maisons à vendre de la ville de San Francisco. Derrière Lyft, d’autres decacorns – startups d’une valeur de plus de 10 milliards de dollars – attendent leur tour, telle une flotte de jets privés prêts à fondre sur la baie : estampillés Uber, Airbnb, Slack ou Pinterest, pleins à craquer de ces connards de riches. De la même manière que pour la crise climatique croissante, où chaque nouvelle année apporte son lot inédit de catastrophes, il est difficile de prévoir les dommages que cet ouragan de fric de catégorie 5 pourrait causer au marché immobilier de la région.

Incendie monstre et auto-organisation

En novembre 2018, un épais manteau de fumée noire a recouvert la baie de San Francisco. Le dénommé Camp Fire, considéré comme le pire incendie de l’histoire de la Californie, a dérivé à travers le nord de l’État pendant deux semaines 1. Les rues d’Oakland, connue autrefois comme la « capitale de l’émeute », étaient à nouveau peuplées de gens portant des masques de protection et courant dans tous les sens. Mais cette fois, nulle police pour les frapper sans raison, seulement le désastre contre nature d’un monde qui se réchauffe et dans lequel les vieilles forêts de Californie sont vouées à brûler jusqu’à devenir un désert de charbon.

Dans la baie de San Francisco, 29 000 sans-abri – dont environ 70 % avaient auparavant un logement dans la région – n’ont pas eu la possibilité de fermer portes et fenêtres pour se protéger des fumées toxiques. Leur nombre est révélateur du nombre d’expulsions dues à la hausse vertigineuse des loyers. Et dans une partie du pays où la composition raciale et sociale a considérablement changé au cours de la dernière décennie, il n’est pas surprenant que parmi les sans-abri, les Noir·es soient jusqu’à quatre fois plus représentés que les autres catégories raciales.

Tandis que l’État ne faisait pas grand-chose pour aider les gens dans la rue pendant ces semaines enfumées, Mask Oakland, un groupe autonome et auto-organisé, a distribué sur le tas 85 000 masques de protection dans toute la baie, privilégiant en particulier les sans-abri. Cette action a été rendue possible grâce à un réseau de plus en plus dense de militant·es et sympathisant·es de la lutte contre le sans-abrisme. The Village, qui se définit comme « une action directe devenue un mouvement », est un élément clé de ce réseau à Oakland. L’aventure de The Village a commencé le matin de la cérémonie d’investiture de Trump, lorsque cent personnes ont occupé un petit parc abandonné près d’un passage souterrain et ont construit des cabanes en palettes. Des centaines de personnes se sont organisées dans le camp, et une vingtaine de maisonnettes, tentes et autres camping-cars sont apparus rapidement, ainsi qu’une cuisine, un espace de réunion et une tente médicale.

Treize jours plus tard, The Village a été expulsé du parc que les occupant·es avaient pris l’habitude d’appeler The Promised Land – la Terre promise. Grâce à une pression constante sur la municipalité, les personnes expulsées se sont finalement vu promettre une parcelle de terrain public à occuper, au croisement de la 12e rue et de la 23e avenue, à l’est d’Oakland, que les militant·es ont rapidement baptisée « Two Three Hunid Tent City » – La Ville aux deux trois centaines de tentes. Mais c’était une fausse promesse, et après des mois d’esquive de la part de la mairie, on a découvert que le site appartenait à Cal-Trans – les services autoroutiers de l’État de Californie – et non à la ville d’Oakland. En plus de les avoir mené·es en bateau pendant des mois, Libby Schaaf, la maire d’Oakland, a tenté de mettre fin aux pratiques d’action directe du Village en établissant trois camps faits d’abris préfabriqués de marque Tuff Shed – de pâles imitations de La Terre promise et de Two Three Hunid. Les militant·es de The Village et d’ancien·nes habitant·es des « Tuff Sheds » les décrivent même comme des « camps de torture ».

Les actions de collectifs comme The Village et Mask Oakland ne sont pas sans rappeler les projets de secours autonomes et auto-organisés qui ont vu le jour à la suite de récentes catastrophes telles celle qui a touché Porto Rico 2. […]

Panique des élites

Le comté californien de Butte, en grande partie rural et dans lequel se trouve la ville de Paradise, traversait déjà une crise du logement avant le Camp Fire. En septembre 2018, les autorités locales de Butte venaient de décréter officiellement une « crise de l’hébergement » à l’échelle du comté : selon une estimation datant de 2017, 1 983 personnes y étaient sans domicile fixe, soit 856 de plus qu’en 2015. Sur la même période, le loyer médian avait augmenté de 53 % […], alors que les revenus médians n’avaient progressé que d’environ 7,5 %. Quand les loyers augmentent mais pas les salaires, les locataires issu·es des classes populaires sont les premiers à être chassé·es de leur foyer – et les plus pauvres ne peuvent tout simplement plus se loger. Au début du Camp Fire, le lieutenant-gouverneur de Californie Gavin Newsom avait décrété l’état d’urgence et l’interdiction de toute augmentation de loyer supérieure à 10 % dans le comté de Butte et ses alentours. Mais c’était trop peu et trop tard pour les habitant·es qui s’étaient déjà fait escroquer par le marché immobilier bien avant le début de l’incendie.

Lorsque l’incendie s’est déclaré, 52 000 personnes ont dû être évacuées, 88 d’entre elles ont péri et 15 000 maisons ont été brûlées. Beaucoup de ces sinistré⋅es sont venu⋅es à Chico, la plus grande ville du comté, rejoignant ainsi celles et ceux déjà déplacés par le lent et discret incendie de la crise du logement. Confronté·es à une réaction tardive et inadéquate de la part de l’État et de la bureaucratie associative, certain⋅es déplacé·es ont choisi d’occuper le parking d’un Walmart.

Là, ils et elles ont établi un campement et un centre de don collectifs, Wallywood, qui, contrairement aux « bureaucrates », est venu en aide aux sans-abri sans faire de distinction entre elles et eux, qu’ils et elles aient été déplacé·es par le feu ou par l’augmentation de leur loyer. Plus d’une centaine de personnes occupaient alors le parking et de nombreux⋅ses autres sinistré·es bénéficiaient de cette structure d’entraide mutuelle.

Wallywood a immédiatement été l’objet de menaces d’expulsion, non seulement de la part du chef de la sécurité de l’hypermarché, mais aussi de l’État de Californie et des employé·es des organisations non gouvernementales. Ces dernier·es ont partagé avec Walmart ce que certain·es universitaires appellent une « panique des élites 3 », qui considèrent que les collectifs de secours autonomes représentent surtout un trouble à l’ordre social. Fin novembre, trois semaines après le début de l’incendie, Wallywood a été expulsé malgré l’absence de tout plan de relogement. C’est ainsi que l’ordre a été maintenu dans Chico.

Bien que ces camps de fortune autonomes offrent un refuge contre les flammes, ils sont eux-mêmes vulnérables au feu, à cause des matériaux inflammables dont sont composés les cabanons, de leurs cuisines et systèmes de chauffages peu sécurisés.

Deux mois avant le Camp Fire, en septembre 2018, le Two Three Hunid Tent City a ainsi pris feu, mettant à la rue ses habitant·es. L’excuse était toute trouvée pour que la ville continue à mettre en œuvre ce que l’écrivain et militant Jaime Omar Yassin a appelé la « Tuff Shedification ». Le 19 octobre, le jour même de la parution d’un rapport de l’ONU sur le sans-abrisme qui qualifiait la situation dans la baie de San Francisco de particulièrement cruelle et inhumaine en la matière – comparable au pire des pays pauvres –, l’un des plus grands campements de sans domicile fixe d’Oakland se voyait notifier son expulsion dans les cinq jours suivants.

Ce camp était situé sur un terrain public sur la 12e rue, qu’on appelait « Remainder Parcel (La Parcelle restante), et qui était destiné à un complexe immobilier de luxe. The Village et d’autres collectifs de la nouvellement formée « Landless People’s Alliance » (Alliance des sans-terre) ont immédiatement organisé un rassemblement et créé un groupe d’une cinquantaine de personnes prêtes à se mobiliser pour résister à l’expulsion. Leur présence et la médiatisation de l’action ont finalement poussé la ville à annuler sa décision d’expulsion.

Dans la foulée de cette victoire, les militant·es de The Village sont passé·es à l’offensive : le 27 octobre, ils ont établi un campement sur un nouveau site, baptisé le Housing and Dignity Village (Village Logement et Dignité). Dès lors, ils et elles ont collecté des dons et lancé des procédures judiciaires en matière de droit au logement et d’usage des terrains publics. Cette fois-ci, le processus d’évacuation des lieux s’est terminé au tribunal, là où l’espoir meurt souvent. Un juge de district a sans surprise appuyé la position de la ville, faisant valoir que tant qu’elle proposait une solution de relogement, elle pouvait tout à fait expulser le Housing and Dignity Village. Mais comme l’a fait remarquer Needa Bee, une militante de The Village et plaignante dans cette affaire, la municipalité ne reloge quasiment jamais les occupant·es qu’elle évacue des terrains publics. De fait, la plupart de celles et ceux qui ont été expulsés le 6 décembre, date à laquelle la ville a fait raser le campement, se sont retrouvé·es à la rue.

Idéologie de la propriété

L’histoire de The Village ne représente qu’une partie du mouvement de résistance des sans-abri et de la répression qu’il subit dans la baie de San Francisco. Bien que cette vague d’organisation soit encourageante, elle reste modeste par rapport à l’échelle du problème : en 2017, on estimait à 29 000 le nombre de personnes sans logement dans la région de la baie de San Francisco – le nombre réel étant certainement supérieur.

Au mieux dérisoires et au pire violentes, les réponses institutionnelles au sans-abrisme comme les camps « Tuff Shed » sont révélatrices de la politique lamentable de l’État de Californie pour régler ce qu’il appelle la « crise de l’hébergement d’urgence ». À l’instar du comté de Butte, où les autorités locales ont affirmé qu’elles n’avaient pas les moyens d’héberger les sans-abri dans des bâtiments répondant aux normes sanitaires et de sécurité, les législateur·ices de l’État ont autorisé certaines villes et comtés à fournir des « abris d’urgence » insalubres et dangereux à partir du moment où est officiellement décrétée une « crise de l’hébergement » sur leur circonscription.

Dans le cadre du programme californien d’aide d’urgence aux sans-abri lancé en 2017, décréter une crise permet non seulement aux localités de construire des abris d’urgence, mais aussi de distribuer des chèques-logement. Mais ces derniers ne servent pas à grand-chose, car les propriétaires peuvent refuser de les encaisser et font souvent preuve de discrimination envers les bénéficiaires. En d’autres termes, on ne peut pas séparer la crise de l’hébergement d’urgence d’une crise du logement beaucoup plus vaste.

La crise du logement en Californie est si aiguë qu’elle est devenue un enjeu-phare des élections locales. Toutefois, la maire démocrate Libby Schaaf a été réélue à l’automne 2018, et ce malgré le mécontentement croissant quant à sa gestion des problématiques de logement et de sans-abrisme. L’adversaire de Libby Schaaf à gauche, l’activiste Cat Brooks, avait convoqué une assemblée populaire sur la crise du logement. Les idées et les propositions qui y ont été discutées sont devenues la base de son programme municipal pour le logement, faisant écho aux « terrains publics pour des logements publics » revendiqués par The Village.

À San Francisco, une mesure visant à doubler le financement des programmes destinés aux sans-abri, la Proposition C, a remporté plus de 60 % des voix, avant d’être freinée en justice pour non-constitutionnalité. Les inégalités à San Francisco sont devenues tellement énormes que, même au sein de la technoclasse dirigeante, certain·es soutenaient la Proposition C et in fine l’augmentation des impôts que la mesure entraînerait. C’est que certain·es millionnaires de la Tech préfèrent payer un peu plus d’impôts que d’être les témoins de la misère qu’ils ont semée dans les rues où ils et elles garent leur Maserati. Marc Benioff, le PDG de l’éditeur de logiciels d’entreprise Salesforce, a ainsi été l’un des plus grands partisans la Proposition C. La tour Salesforce, inaugurée en 2018, est aujourd’hui le plus grand gratte-ciel de la ville de San Francisco, un endroit où les barons de la technologie font campagne aux côtés de la section locale des Democratic Socialists of America 4.

En Californie, une grande partie de l’énergie du mouvement de lutte des locataires a été absorbée par la campagne pour la dénommée Proposition 10. Celle-ci avait pour but d’abroger la loi sur le logement locatif Costa-Hawkins de 1995 – une loi de l’État de Californie qui interdit aux municipalités d’établir un contrôle des loyers, notamment sur les appartements nouvellement construits. La Proposition 10 devait permettre aux villes d’imposer à nouveau aux propriétaires un encadrement des loyers, mais elle a été rejetée par 59 % des voix.

Beaucoup attribuent en premier lieu cet échec aux responsables de la crise du logement, à savoir les intérêts immobiliers et financiers. Blackstone, une société de capital-investissement, a ainsi financé à hauteur de 5,6 millions de dollars la campagne contre la Proposition 10. Mais le fait que près de 60 % des électeur⋅ices californien⋅nes s’y soient opposé⋅es suggère des facteurs sociaux plus profonds que l’influence de ces entreprises.

Une partie du problème tient peut-être à l’importance de l’accession à la propriété pour les Américain⋅es et à l’idéologie de la « société de la propriété » qui la sous-tend. En Californie, seulement 45 % de la population était locataire en 2018. Après la crise des subprimes, certains commentateurs ont parlé de la « montée en puissance d’une nation de locataires ». Mais la modeste augmentation du nombre de locataires depuis lors n’a fait que nous ramener au statu quo précédent, avant que les prêts hypothécaires à risque n’accroissent temporairement les rangs des propriétaires.

Étant donné le profil des votant·es, il est en fait surprenant que la Proposition 10 ait obtenu un nombre de voix favorables aussi important. Aux États-Unis, l’accession à la propriété est le principal moyen de transférer la richesse d’une génération à l’autre, et constitue ainsi le mécanisme central de la reproduction de classe dans sa dimension raciale. Comme l’historien Robert O. Self l’a démontré 5, l’idéologie de la propriété crée l’illusion chez les propriétaires de maison les plus pauvres que leurs intérêts sont alignés sur ceux des bailleur⋅euses plutôt que sur ceux des locataires – soit parce qu’ils et elles s’identifient racialement à ces bailleur⋅euses, soit parce qu’elles et ils croient partager les mêmes intérêts en tant que propriétaires. De plus, les locataires issu⋅es de la classe moyenne blanche ont tendance à croire les bailleur⋅euses lorsqu’ils et elles affirment que l’encadrement des loyers conduirait en fait à leur augmentation en décourageant la construction de nouveaux logements.

Peut-être que l’échec de la Proposition 10 ne peut être réduit aux seules dépenses du lobby de l’immobilier et de la finance. Et il se peut que la véritable leçon à en tirer soit que la crise du logement est si grave que même les dépenses massives des entreprises pour contrer cette mesure n’ont pu empêcher de nombreux⋅ses propriétaires de maison de voter en faveur des locataires.

[…]

Action directe contre les loyers

L’un des problèmes principaux auxquels le mouvement des locataires doit faire face est la nécessité de dépasser les habitudes tenaces des ONG, qui ont tendance à s’accaparer les mobilisations autour du logement. Les personnes qui travaillent dans ces associations ne connaissent que trop bien les limites de ce modèle : dépendance financière vis-à-vis des fondations, épuisement des salarié⋅es, réformisme politique, pour n’en nommer que quelques-unes. Le plus souvent, dans des moments de crise aiguë – qui sont aussi des opportunités pour les mouvements de locataires – les ONG ne parviennent pas à renforcer leur action ni à trouver des solutions pour les personnes qui ont besoin d’une aide pour se loger. Il semble que les organisations à la structure plus souple, comme les syndicats autonomes de locataires, les réseaux de solidarité ou les assemblées locales et régionales sont plus efficaces dans ces situations.

L’assemblée « Renter Power » de 2017 en est un bon exemple, elle s’est tenue dans un lycée public de la ville d’Alameda, dans la baie de San Francisco. Un camarade participant m’a rapporté que la ville avait été choisie pour l’assemblée suite à l’échec d’une campagne pour la limitation des loyers menée l’année précédente pour envoyer un signal : la coalition des locataires d’Alameda n’abandonnait pas la lutte. La foule a rempli les gradins du lycée. Les intervenant·es ont annoncé que cette assemblée était la plus importante à ce jour pour le mouvement des locataires américain·es, avec un total de 400 participant·es – en guise de comparaison, en 2018, environ 300 personnes avaient participé à un rassemblement de « Renter Power » à Atlanta […].

L’assemblée a incarné deux visions différentes du mouvement. L’une se focalisait sur les enjeux électoraux, en particulier autour de la mobilisation pour l’abrogation de la loi Costa-Hawkins. L’autre s’orientait plutôt vers la création de collectifs de locataires. Bien que ces deux objectifs ne soient nullement exclusifs, les mobilisations visant à transformer des politiques publiques comme la Proposition 10 ont détourné des forces nécessaires à des luttes plus immédiates contre des propriétaires locaux et locales. La lutte la plus réussie a été menée par le syndicat des locataires de Los Angeles (LA Tenants Union, LATU), qui avait proposé une stratégie bottom-up pour organiser les locataires et faire la différence.

Exactement comme dans le cas des syndicats professionnels, l’arme la plus puissante pour les syndicats de locataires reste la grève. Les grèves de loyer ont lieu lorsque les locataires, qui sont collectivement confronté⋅es à des conditions de vie insupportables – harcèlement, hausse des loyers, appartements insalubres, expulsions – se coordonnent et s’organisent contre leur ennemi⋅e commun⋅e : læ propriétaire. Les grèves de loyer sont en augmentation aux États-Unis, tandis que les locataires se tournent de plus en plus vers de nouvelles formes d’auto-organisation comme au sein du LATU. À travers la mise en place de formations juridiques dans le but de mobiliser différents collectifs de locataires, le groupe opère à présent dans huit quartiers différents de Los Angeles.

La grève que ce syndicat de locataires a aidé à mettre en place dans le complexe d’appartements de Burlington Avenue, dans le quartier de Westlake à Los Angeles, illustre bien le pouvoir de ce modèle syndical. C’est d’ailleurs la plus grande grève de loyers que la ville ait connue à ce jour. Comme l’a montré Warren Szewczyk dans son article « Anatomie d’une grève de loyer », environ deux cents locataires se sont rassemblé⋅es en bas de leur immeuble pour discuter de leurs conditions de vie indignes après avoir reçu des notifications d’augmentation de loyer, allant jusqu’à 40 %. Leurs loyers n’étaient en effet pas limités, et peu de locataires pouvaient se permettre de telles augmentations.

Un voisin qui participe aux initiatives du syndicat passait par là et s’est arrêté pour échanger avec les locataires. Peu après, le syndicat a invité un avocat pour les informer de leurs options : rester et continuer à lutter, rester et accepter la situation, ou partir. Sans limitation des loyers et au vu de l’état insalubre de leur immeuble, les locataires se sont résolu·es à déclarer la grève des loyers. Mais cela voulait aussi dire qu’il fallait prendre le risque de se faire expulser. Les locataires ont fait deux réunions avec le syndicat et l’avocat, durant lesquelles ils et elles ont formé le collectif « Burlington Unidos », choisi des leaders puis voté la grève afin d’exiger « le respect, les réparations et des augmentations de loyer raisonnables ».

Au cours de la grève, les locataires de Burlington Unidos ont manifesté devant les bureaux de leur propriétaire, partagé leur histoire sur les marchés du quartier, campé en bas de leur propre immeuble pour faire comprendre aux personnes qu’ils et elles allaient peut-être bientôt se retrouver à la rue, et occupé le siège d’un élu local qui ne les soutenait pas dans leur lutte. Ils et elles sont parvenu·es à empêcher quatre-vingts expulsions en fournissant les preuves de leurs conditions de vie indignes. Le propriétaire a d’abord fait quelques réparations superficielles, tout en refusant de baisser les loyers. Dans le flux des affaires traitées en justice, les tribunaux ont décidé d’expulser trois familles, mais ont admis que dans de nombreux autres cas la grève des loyers était tout à fait légale. Alors qu’il restait plus de soixante affaires en attente de jugement, et sans aucune perspective d’accord, le propriétaire a fini par abandonner les expulsions et les augmentations de loyer, mettant fin à six mois de grève des loyers.

L’histoire de Burlington Unidos est exemplaire, mais elle n’est pas évidente à reproduire. Une grève des loyers réussie implique bien plus qu’un simple arrêt des paiements. En effet, la pression économique n’a pas été le seul levier utilisé par les collectifs de locataires : ils et elles sont également parvenu·es à obtenir un soutien de la population et à affronter à la fois leur propriétaire et leur élu. Cependant, utilisées dans des situations différentes, les mêmes stratégies d’action directe ne donnent pas nécessairement les mêmes résultats.

Les participant·es à une autre grève des loyers à Los Angeles, dans le quartier de Boyle Heights, ont souligné comment une action de solidarité menée par le comité local des Democratic Socialists of America (DSA) a été un moment décisif dans leur lutte : ils et elles ont campé devant la maison de leur propriétaire pour exiger qu’il négocie en personne avec chacun·e des locataires. Après cette action, les locataires de Boyle Heights ont obtenu un accord pluriannuel qui limitait les augmentations de loyer et reconnaissait officiellement leur association. Burlington Unidos avait employé la même stratégie, sans qu’elle ait la même portée. Dans leur cas, face à un propriétaire qui continuait à procéder à des expulsions, ils n’ont pas eu d’autre choix que d’intensifier leur grève, s’en remettre aux tribunaux et faire exploser les frais de justice de leur propriétaire. Le nombre élevé de locataires dans l’immeuble a finalement rendu le prix des expulsions exorbitant, et c’est ce qui les a sauvé⋅es. Tout n’est qu’une question d’échelle.

En Californie, beaucoup de locataires ne peuvent pourtant pas jouer sur ces stratégies d’échelle. Ils et elles louent des logements destinés à une seule famille, ou vivent dans des immeubles qui ne contiennent que quelques appartements, dont une grande partie a été massivement rachetée par des groupes de propriétaires dans le sillage de la crise des saisies hypothécaires. Faire en sorte que ces logements ne soient pas soumis à des limitations de loyer était au cœur de l’opposition des propriétaires à la Proposition 10.

À Oakland, de nombreux locataires vivent ainsi dans des duplex ou des triplex, dont certains sont issus de la transformation d’unités de logement destinées à une seule famille. Pour réduire l’atomisation des locataires, les conseils de quartier et de locataires (Tenant and Neighborhood Councils, Tanc), se sont organisés à Oakland et dans les villes alentour à l’initiative du groupe communiste des DSA de l’est de la baie, avec un fonctionnement par propriétaire plutôt que par immeuble […]. Leurs membres ont répertorié les biens immobiliers d’une de leurs propriétaires, Linda Lonay. Celle-ci avait harcelé des locataires, n’avait pas fait les réparations nécessaires dans ses logements et avait implicitement établi des discriminations de race et de classe pour les sous-locations, en les réservant uniquement à des salarié⋅es ou à des étudiant⋅es diplômé⋅es. Les conseils de quartier et de locataires ont ensuite organisé des consultations dans les immeubles possédés par Lonay ou encore invité les locataires de Berkeley et d’Oakland à des barbecues et des réunions. Durant ces consultations, les locataires ont rédigé une liste de revendications qu’ils ont soumise de manière anonyme à la propriétaire, tout en prenant soin de mentionner combien de ses locataires avaient pris part à l’élaboration de cette liste. Lonay a immédiatement cédé. De son point de vue, la revendication majeure – le fait de ne pas restreindre la sous-location à certaines populations – n’avait peut-être que peu d’importance, bien que ces restrictions avaient déjà conduit à des départs volontaires de locataires et au doublement des loyers.

L’organisation par propriétaire plutôt que par immeuble a un inconvénient principal : dans cette configuration, les grèves de loyers ne sont pas, une stratégie efficace. La salubrité des logements peut être tellement variable d’un immeuble à un autre qu’à part dans le cas de marchand⋅es de sommeil qui louent uniquement des logements insalubres, la « garantie implicite d’habitabilité » ne constitue pas un rempart suffisant pour protéger les grévistes. (La « garantie implicite » est une loi qui exige que les propriétaires fournissent des logements sûrs. Si elles et ils ne le font pas, les locataires sont autorisé⋅es à ne pas payer leur loyer sans être expulsé⋅es.)

Mais un nouveau projet de loi proposée par la sénatrice Maria Elena Durazo, une démocrate élue dans une circonscription de Los Angeles, et les « Tenants Together » (Locataires ensemble), une organisation de locataires à l’échelle de l’État de Californie, pourrait changer les choses pour les syndicats de locataires et les grèves de loyers. Il propose d’inclure dans une section de la loi sénatoriale no 529 le droit pour les locataires de « constituer, rejoindre et participer aux activités d’un groupement de locataires. » Cette proposition n’est toutefois pas exempte de risques. Certains locataires de longue date sont tellement rentré·es dans le moule de la bureaucratie qu’ils et elles ont fini par seconder les propriétaires et devenir leurs assistant⋅es-managers. La proposition de loi a aussi d’énormes faiblesses : elle limite par exemple le montant que les locataires peuvent retenir sur leurs loyers et la durée des grèves. De nombreuses associations impliquées dans le mouvement des locataires soutiennent cependant cette loi, précisément parce qu’elle autoriserait les syndicats « agréés » de locataires à faire des grèves limitées pour toute doléance ayant été approuvée par une majorité de membres du syndicat.

Zéro profit ?

Mais qu’en est-il des stratégies plus globales ? Une fois la grève des loyers terminée, que se passe-t-il ? Et qu’est-ce qu’il advient des sans-abri, pour qui le non-paiement des loyers est une stratégie qui n’a absolument aucun sens ? Pour beaucoup, la grève des loyers est le seul horizon politique à l’échelle de l’État de Californie. Elle devrait conduire l’État à adopter des lois en faveur des locataires, à mettre en place la limitation des loyers, et à construire des logements sociaux peu onéreux.

On entend souvent dire que les loyers trop élevés s’expliquent par les déséquilibres du marché capitaliste, et par le nombre insuffisant de logements. Ces arguments sont régulièrement utilisés contre la limitation des loyers, parce qu’ils laissent penser que des loyers à bas coût décourageraient la construction de nouveaux logements. Les défenseur⋅ses du logement social reconnaissent généralement, au moins en partie, que la rareté des logements est un problème. Ils et elles soulignent également que la construction n’est pas une solution pour l’intégralité du marché immobilier, puisqu’elle a plutôt tendance à servir les locataires de classe moyenne et supérieure, qui seront à même de maximiser le profit des investisseur⋅ses. Pour construire du vrai logement à bas coût, il faudrait plutôt évacuer l’idée de profit. C’est l’idée qu’ont défendue Ryan Cooper et Peter Gowan, partisans du logement social, dans la revue Jacobin :

Les municipalités empruntent habituellement de l’argent, l’utilisent pour construire des logements et les mettre en location… Les immeubles sont en grande partie construits par des entreprises de bâtiment, comme le sont par exemple les bibliothèques municipales. La gestion des immeubles se fait en interne ou par le biais de contrats avec des entreprises de gestion immobilière.

De tels projets supposent un profit capitaliste à plusieurs niveaux, depuis les banques qui prêtent de l’argent, aux entreprises du bâtiment qui construisent les immeubles, en passant par les sociétés gestionnaires des logements. Comme le remarque Robbie Nelson dans un autre article de Jacobin, le coût élevé des terrains dans des endroits comme la baie de San Francisco entraîne à lui seul un profit capitaliste. Afin de réellement proposer du logement social, l’État devrait retirer tous les intermédiaires capitalistes, suggère Nelson, et construire, gérer et réparer lui-même les logements, en répondant aux besoins des plus démuni⋅es – un projet que devraient également défendre, au passage, les ONG dédiées à la cause des sans-abri.

On connaît cependant les difficultés auxquelles doivent faire face de telles propositions lors des campagnes législatives. Elles pourraient éventuellement aboutir dans quelques municipalités. Mais l’idée de soulever les impôts nécessaires à la réussite du projet serait combattue bec et ongles par leurs opposant·es, comme on le voit à San Francisco autour de la Proposition C, et ce type d’initiative semble voué à l’échec à l’échelle de l’État, comme l’indique l’issue des débats autour de la Proposition 10. En Californie, le rejet partiel de la Proposition 13, qui limite depuis 1978 la taxation sur la propriété, va être le test principal de l’élection de 2020.

[…]

Pour une grève permanente des loyers

Il arrive néanmoins que les élites fassent des compromis et lâchent la bride individuellement ou en petits groupes, même si elles demeurent, en tant que classe, intransigeantes. Dans son rapport récent, « Rooted in Home », le groupe Urban Habitat promeut le logement coopératif et la gestion foncière communautaire, ainsi que des occupations comme celles mises en œuvre par The Village, en tant qu’« alternatives communautaires à la crise du logement ». Lorsque les locataires issu·es des classes populaires ne parviennent pas à obtenir des logements sociaux par l’intermédiaire de l’État, ils et elles peuvent en acquérir par intermittence en s’appropriant des biens immobiliers, en y habitant, et en les gérant collectivement. Le fait de retirer la propriété du marché du logement par l’action directe – ce qui est une modalité de ce que j’appelle « l’abolition des loyers » – peut fonctionner comme une sorte de gentrification inversée. Alors que la spéculation financière fait exploser les prix des propriétés alentour, l’abolition des loyers les fait diminuer en mettant à l’épreuve la confiance des investisseur⋅ses. Cette stratégie a indéniablement des limites 6. Mais c’est encore l’horizon le plus prometteur pour construire un mouvement de locataires qui puisse réunir les locataires et les sans-abri. Dans la baie de San Francisco, la société foncière Sogora Te, gérée par des femmes autochtones, a pu acheter des terrains grâce à l’argent récolté par le biais d’une taxe foncière que paient les non-autochtones vivant sur les terres ohlone. Ailleurs à Oakland, les locataires résidentiel⋅les et commerciaux⋅ales ont acheté ensemble leurs immeubles à des prix relativement bas, malgré l’opposition des propriétaires.

Lors d’un conflit avec leur propriétaire, des locataires ont travaillé avec l’organisation communautaire ACCE (Alliance of Californians for Community Empowerment) pour éviter une augmentation de loyer. D’après un post de l’organisation sur les réseaux sociaux, la campagne des locataires a duré tellement longtemps – ils et elles sont allé·es jusqu’à « perturber les réunions professionnelles au bureau du propriétaire » et envoyer leurs enfants réclamer des bonbons à son domicile – que le propriétaire a cédé et vendu les logements à une société foncière communautaire, le Oakland Community Land Trust. ACEE a même mis sur les rails un fonds d’acquisition pour pouvoir reproduire cette victoire dans d’autres cas.

La collectivisation par le marché, cependant, est susceptible de rencontrer les mêmes difficultés que celles du socialisme d’État, puisque les locataires pauvres en mesure de récolter assez d’argent pour acheter des logements qui répondent à leurs besoins sont très peu nombreux·ses. Et même si elles et ils le pouvaient, cet argent récolté irait en grande partie aux banques. La Coopération Jackson a pour sa part développé une autre approche, en s’efforçant d’établir un réseau de projets pour gérer et entretenir des logements coopératifs et écologiques hors du marché.

Mais cela ne répond pas à la question première, qui est de savoir comment les classes populaires et les plus précaires peuvent obtenir des biens immobiliers sur lesquels établir des coopératives. Pour faire cela à n’importe quelle échelle, les personnes devront d’abord s’approprier des logements, et non en demander ni en acheter. Le modèle du Village, dans lequel celleux qui avaient tout perdu se sont uni·es pour s’approprier des terres plutôt que de payer pour elles, apparaît ici comme une stratégie bien plus victorieuse que celle des coopératives financées par des opérations de crowdfunding. La charité sera toujours dérisoire comparée à ce que l’on veut et à ce dont on a réellement besoin. Ce sont mille Villages qu’il nous faut, non pas pour construire des appartements minuscules, mais de vrais logements adaptés à nos besoins. Nous devons nous réapproprier les logements vides par tous les moyens, et il nous faut les outils et les relations pour faire en sorte que ces lieux soient et restent vivables.

L’abolition des loyers prend pour acquis le principe de base du logement social : pour s’assurer que chacun⋅e ait un toit, ce sont les classes populaires qui doivent contrôler collectivement les terres et les logements. Abolir les loyers, c’est mettre fin à la propriété foncière sous toutes ses formes. Le problème n’est pas la quantité de logements disponibles, mais la relation sociale dans sa totalité : la relation entre les locataires et les propriétaires, entre les ouvrier·es du bâtiment – plombier·es, électricien·nes – et les entreprises capitalistes qui les emploient, mais aussi entre les précaires en général et l’État.

Abolir ces relations sociales demande que soit menée une offensive sur deux fronts : pour le logement gratuit pour toustes, et contre les tentatives de générer du profit sur la propriété, la construction et la gestion de l’immobilier. D’une certaine manière, la grève des loyers n’est pas seulement une arme dans cette lutte, mais elle représente la lutte en elle-même. Il nous faut une grève permanente des loyers. En attendant, à chaque fois qu’une personne refuse de payer pour un toit, et à chaque fois que d’autres la rejoignent pour la défendre, on entrevoit une lumière au bout du tunnel.

- Du 8 au 26 novembre 2018, un gigantesque feu de forêt a ravagé plus de 60 000 hectares de terres et détruit 15 000 maisons en Californie. L’incendie, baptisé « Camp Fire », a démarré dans le comté de Butte et est le plus meurtrier de l’histoire de l’État de Californie, causant 88 morts. Toutes les notes sont de la traductrice et du traducteur.) ↩

- Le 20 septembre 2017, l’ouragan Maria a ravagé Porto Rico privant d’eau, d’électricité, de moyens de transport et de communication la quasi-totalité des trois millions d’habitant·es de l’île. Cette catastrophe a causé plus de 3 000 morts. ↩

- Différent⋅es chercheur⋅ses ont employé l’expression « panique des élites » pour tenter de décrire les réactions spécifiques des élites lors de situations de crise. Cette panique serait caractérisée par une déconnexion du reste de la population et un manque de confiance. Voir par exemple Lee Clarke et Caron Chess, « Elites and Panic: More to Fear than Fear Itself », Social Forces, vol. 87, no 2. ↩

- Parti d’inspiration socialiste situé à gauche des Démocrates, dont est notamment issue Alexandria Ocasio-Cortez, élue fin 2018 au Congrès américain. ↩

- Les différents travaux de Robert O. Self sont à lire sur https://vivo.brown.edu/display/rself. Les travaux de l’historien ont notamment montré comment, dans le contexte du développement urbain d’après la Seconde Guerre mondiale, les inégalités raciales ont renforcé les luttes locales autour de l’emploi et de la fiscalité et nourri la montée du Black Power. À partir de l’exemple de la baie de San Francisco et du cas de la ville d’Oakland, Self observe comment les politiques de la ville, fondées sur l’idéologie de la propriété privée, se sont largement appuyées sur la ségrégation raciale dans cette région, et ont pu conduire des propriétaires (blanc·hes comme non-blanc·hes) à s’identifier à la classe dominante – blanche – du fait de leur acte de propriété. Voir par exemple American Babylon : Race and the Struggle for Postwar Oakland (Princeton University Press, 2013). ↩

- Voir par exemple C. E., « How to Seize the Means », Commune Magazine, 14 mars 2019. ↩