Depuis le samedi 14 septembre et la tragi-comique affaire du homard à Nantes 1, on sait que la fabrication d’un crustacé en papier mâché peut valoir une garde à vue et une tentative d’inculpation pour « association de malfaiteurs ». Néanmoins, pas de quoi jouer les surpris⋅es, tant les lois liberticides s’enchaînent en France à une vitesse croissante depuis une vingtaine d’années.

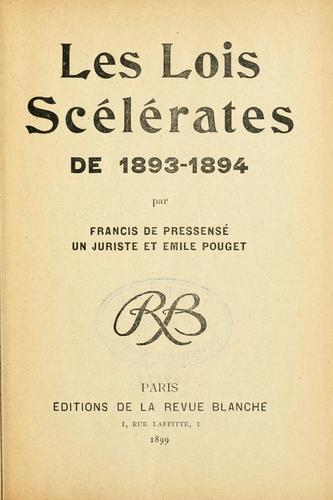

Pour comprendre cette dérive, l’avocat Raphaël Kempf nous propose de nous plonger dans le moment historique qui pourrait bien en être la source. Dans Ennemis d’État, paru aux éditions La Fabrique, il analyse comment le vote des lois scélérates en 1893 et 1894 a permis à la République, sous prétexte de lutter contre les anarchistes, d’arrêter des personnes non plus pour des actes commis, mais sur la base de simples soupçons ou d’une dangerosité présumée. Soit exactement la logique juridique qui ne cesse de prévaloir aujourd’hui. En s’appuyant sur les textes d’une brochure de l’époque mêlant le jeune juriste Léon Blum, le journaliste modéré Francis de Pressensé et l’anarchiste Émile Pouget, il nous offre de précieux outils pour mieux analyser et combattre la répression juridique galopante.

Est-ce que tu peux nous présenter les lois qu’on a appelé « scélérates » et le contexte de leur adoption ?

On désigne sous ce nom trois lois adoptées en 1893 et 1894.

La première est celle du 12 décembre 1893, qui modifie la loi de 1881 sur la liberté de la presse en créant notamment un délit qui existe encore aujourd’hui : l’apologie de crime ou de délit. Elle est votée trois jours après l’attentat commis par Auguste Vaillant contre la chambre des députés, le samedi 9 décembre 1893. Vaillant était un jeune anarchiste qui avait confectionné une bombe artisanale dans sa chambre d’hôtel et qui a voulu porter atteinte à ce qui représentait la démocratie parlementaire et bourgeoise en atteignant les députés en pleine séance. Cette attaque ne fait pas de victimes, seuls quelques députés sont légèrement blessés, mais les conséquences seront évidemment considérables.

Le lundi 11 décembre 1893, lors de la première séance qui suit l’attaque, le président du conseil Casimir-Perier arrive à la chambre avec un projet de loi. Faisant usage de la pression et de l’émotion de l’attentat, il demande aux députés de le voter « pour faire face aux terroristes anarchistes ». Mais cette loi ne vise pas les auteur⋅es d’attentats et les fabricant⋅es de bombe, elle s’attaque à la liberté d’expression en donnant la possibilité d’arrêter, d’emprisonner puis de condamner tou⋅tes ceux et celles qui manifestent leur attachement au courant anarchiste.

Ce qui est frappant, c’est qu’à la suite d’actes, on a créé une loi qui s’attaque aux écrits et à la parole. Dans les années qui ont suivi, le simple fait de dire « Vive Ravachol » ou « Vive l’anarchie » pouvait vous envoyer en prison.

C’est une loi, d’ailleurs, qui n’aurait pas pu passer dix ans auparavant, tant on était alors dans une logique libérale : la loi de 1881, par exemple, visait à éviter la censure préalable de journaux, ou l’arrestation de journalistes. À cette époque, la question du délit d’apologie avait été posée, mais avait été retoquée par les députés, car perçue comme « une chasse à la pensée ».

Tu dis dans ton ouvrage que la réaction à cette attaque est aujourd’hui perçue comme un modèle du sang-froid républicain…

La chambre des députés était présidée par Charles Dupuy, un peu oublié de nos jours, mais on se souvient de lui car vingt minutes après l’explosion, une fois le calme revenu, il avait prononcé ces mots : « Messieurs [évidemment il n’y avait que des hommes à l’époque], la séance continue. »

Certain⋅es ont vu dans ce moment le fondement d’une soi-disant tradition républicaine de réaction calme et modérée face à la violence. Par exemple, Christian Vigouroux (auteur du Juste exercice de la force en 2017), un ancien directeur de cabinet de plusieurs ministres de l’Intérieur et de la Justice, membre du Conseil d’État, y a fait référence pour défendre l’application de l’état d’urgence après les attentats de Paris en 2015. Il a prétendu que la République française avait su répondre à la violence de manière proportionnée et dans le respect des libertés fondamentales. Évidemment, il néglige complètement ce qui a pu suivre la petite phrase de Charles Dupuy…

La première loi scélérate a été adoptée dans des conditions qui sont scandaleuses en termes de vitesse, après quelques heures de débats à peine. Les députés n’ont même pas pu en vérifier les termes exacts, pour la simple raison qu’on ne leur a pas distribué de copies du texte au moment de la discussion !

Quelle fut la seconde loi votée ?

C’est celle du 18 décembre 1893, seulement quelques jours plus tard, donc toujours sous le coup de l’émotion de l’attentat. Elle est particulièrement importante, car elle va réinventer le délit d’association de malfaiteurs. Aujourd’hui encore, ce délit est utilisé au quotidien, que ce soit dans l’affaire de Tarnac, les affaires de terrorisme ou même de très nombreuses affaires de droit commun.

Si on s’intéresse aux termes, ça peut paraître bizarre, car une association suppose une organisation et ici on parle de malfaiteurs, donc de gens qui sont supposés l’être intrinsèquement. L’expression vient des lendemains de la Révolution française et visait des gens qui faisaient profession de brigandage en bande organisée, hiérarchique. Évidemment, les anarchistes échappaient à cette définition avant 1893, sans compter qu’il fallait alors avoir déjà commis des délits pour tomber sous le coup de cette loi.

Le gouvernement demande donc aux députés de voter une loi qui réinvente totalement l’association de malfaiteurs, car il n’y a plus besoin de rapport hiérarchique avéré et la notion d’organisation est remplacée par le terme entente. Or, il n’y a rien de plus vague qu’une entente. À partir de quand une entente est-elle formalisée ? Le droit pénal se doit d’être clair et précis pour protéger les libertés fondamentales. Plus les termes sont vagues, plus l’accusation et l’État ont le pouvoir d’appliquer ce texte à un grand nombre de personnes. Pourtant, le terme entente est encore présent dans la loi aujourd’hui.

Quelles furent les conséquences immédiates ?

Dès le 1er janvier 1894, des rafles policières ont lieu chez toutes les personnes considérées par le Renseignement comme anarchistes ou sympathisantes, et aussi dans les bureaux des journaux. La presse publie alors tous les jours des listes de noms de perquisitionné⋅es avec leur lieu d’habitation. L’anarchiste devient donc l’ennemi⋅e par excellence. La rafle va se poursuivre épisodiquement tout au long de l’année 1894, et beaucoup sont emprisonné·es.

Comment en arrive-t-on, quelques mois plus tard à peine, au vote d’une troisième loi, encore plus attentatoire aux libertés que les précédentes ?

En juin de la même année, un anarchiste italien, Caserio, assassine le président de la République Sadi Carnot. Celui-là même qui, quelques mois auparavant, avait refusé la grâce d’Auguste Vaillant, condamné à mort alors qu’il n’avait pas tué.

Suivant la même logique qu’en décembre, le gouvernement arrive au parlement avec un nouveau projet de loi. Celui-ci sera un peu plus discuté, mais ce n’en est pas moins la plus grave des trois lois scélérates. Elle s’intitule « loi sur les menées anarchistes » et c’est la seule dont il ne reste rien aujourd’hui. Elle facilite la répression des anarchistes, notamment en les privant de la possibilité d’être jugé⋅es par un jury populaire. La cour d’assises, composée de jurés tirés au sort, jugeaient à l’époque un bien plus grand nombre d’infractions que de nos jours, et on avait peur de leur clémence. On voulait aussi éviter que les anarchistes puissent utiliser les procès comme une tribune publique. La loi interdit donc la reproduction de certains passages des débats devant les tribunaux, ce qui est très grave au regard de la tradition de transparence de la justice instaurée depuis la Révolution française.

Cette loi punit aussi la propagande anarchiste secrète. C’est-à-dire qu’on pouvait être poursuivi⋅e pour avoir simplement manifesté un attachement à l’anarchisme dans une conversation privée, ou chanté une chanson anarchiste. Enfin, et c’est très important, elle permettait la relégation des anarchistes. C’est une peine créée à peu près dix ans auparavant et qui permettait d’envoyer à perpétuité au bagne, en général à Cayenne, des récidivistes qui avaient commis des délits mineurs : vols, vagabondages, etc. Cette logique de la relégation est scandaleuse, car elle ne punit pas les délits en tant que tels, elle vient après la punition comme une mesure de sûreté pour s’assurer que la personne ne revienne jamais sur le territoire.

L’opposition aux lois scélérates met un certain temps à se manifester. D’après Émile Pouget, c’est seulement fin 1898 que les choses commencent à bouger, qu’on s’intéresse au sort de ces anarchistes envoyé·es au bagne à vie pour simple délit d’opinion. Est-ce que c’est l’affaire Dreyfus, centrale en ces années, qui change le regard sur l’État ?

Oui, c’est mon hypothèse. Cette affaire commence fin 1894, juste après l’adoption des lois scélérates, et elle va mettre quelques années avant de prendre de l’ampleur et susciter de l’émotion dans les milieux intellectuels libéraux – le J’accuse de Zola paraît en janvier 1898. À ce moment, la plupart des anarchistes regardent l’affaire avec une certaine circonspection : la victime est un militaire, bourgeois, et leurs camarades sont au bagne depuis plusieurs années sans que personne ne se mobilise. Mais c’est à cette époque que s’opère une jonction entre elles et eux et des personnes qui viennent de camps très modérés, comme Francis de Pressensé ou Ludovic Trarieux. Ce dernier est ancien garde des Sceaux et fondateur de la Ligue des droits de l’homme, qui avait pourtant défendu les lois scélérates en 1893. Voyant l’injustice faîte à Dreyfus, ces modérés s’engagent dans la bataille et défendent dans le même mouvement les anarchistes. L’artisan de cette alliance, c’est Félix Fénéon, un dandy anarchiste qui a fait de la prison en 1894 à cause des lois scélérates et qui devient directeur de la Revue blanche, une publication d’avant-garde artistique très engagée politiquement et dont sont tirés les quatre textes que je republie dans mon livre.

Pourquoi aujourd’hui, en 2019, est-il important de revenir sur les lois scélérates promulguées il y a plus d’une siècle, en quoi éclairent-elles le présent ?

C’est important d’abord parce qu’il y a toujours des lois scélérates. Sur les trois lois désignées comme telles et votées dans les années 1890, deux sont encore, sous des formes modifiées, en vigueur aujourd’hui. Et puis, surtout, il me semble fondamental de réutiliser cette expression-là, quelque peu oubliée, car elle porte une force d’évocation et une puissance politique qui permet de dénoncer publiquement et politiquement des textes législatifs déjà adoptés ou en voie de l’être. Parler des lois scélérates aujourd’hui, c’est rappeler qu’il y en a encore et donner des outils politiques pour les contester.

En dehors de l’association de malfaiteurs que tu évoquais tout à l’heure, que reste-t-il de ces lois aujourd’hui ?

L’idée de « délit d’apologie » a connu plusieurs variantes, le texte a été reformulé, mais le terme est toujours là.

Il n’y avait pas de notion de terrorisme dans la loi des années 1890. Quand c’est arrivé, dans les années 1980-1990, on a donc créé le délit d’apologie du terrorisme. Ce dernier a été utilisé de façon disproportionnée notamment après les attentats de 2015 contre Charlie Hebdo et dans l’Hypercacher. Il y a alors eu une profusion de condamnations très lourdes en comparution immédiate contre des personnes qui avaient tenu des propos semblant manifester un attachement aux agissements des terroristes.

Ces arrestations avaient souvent eu lieu dans des conditions un peu particulières, soit dans une situation de confrontation avec les forces de l’ordre, soit sous l’emprise de l’alcool, dans des situations de détresse sociale et psychologique. Ces personnes-là, qui n’ont rien à voir avec des terroristes et ne sont pas prêtes de le devenir, ont été poursuivies, souvent condamnées, souvent emprisonnées, sur la base du délit d’apologie du terrorisme.

Depuis 1986, la France a modifié plus de trente fois sa législation antiterroriste. Les analyses sur le virage autoritaire des démocraties libérales se multiplient, notamment en France depuis la promulgation de l’état d’urgence. En lisant ton livre, on réalise que cette tendance autoritaire de la République, cette volonté, lorsqu’elle se sent en danger, de retourner le droit quitte à contredire ses propres principes n’est pas neuve.

Je ne sais pas si cela a toujours été le cas, mais ce qui est sûr, c’est que la comparaison entre la fin du XIXe siècle et l’époque actuelle est assez éclairante. Elle montre bien que dans les deux cas, face à un danger réel ou exagéré, la République a réagi en remettant en cause des principes fondamentaux de son propre système juridique, alors même que ceux-ci sont précisément là pour tenir quand les situations sont les plus chaudes. Cela ne sert à rien d’avoir des beaux principes juridiques par temps calme si c’est pour les renier à la première alerte et adopter sous le coup de l’émotion des lois qui sont toujours plus sévères et donnent toujours plus de pouvoir à la police, au ministère public. Par exemple, la proclamation de l’état d’urgence au soir des attentats de novembre 2015 et sa normalisation dans le droit commun en octobre 2017 ont rendu légitime les mesures de contrainte à l’égard des citoyen⋅nes sur la base de simples soupçons. C’est cela qui est fondamental dans la période actuelle, du point de vue juridique. L’État renie ses principes quand il se met à accepter que des citoyen⋅nes puissent être privé⋅es ou restreint⋅es dans leur liberté non pas parce qu’ils ou elles ont commis un délit prévu par la loi, mais par anticipation. Cette pensée juridique s’applique à plusieurs domaines : celui du terrorisme dit « islamiste », qui a permis à l’État, sous couvert du terme fourre-tout de radicalisation 2, de perquisitionner, d’humilier, d’assigner à résidence, etc, des musulman⋅es sur la base de simples soupçons. Cela a touché aussi des militant⋅es politiques et des manifestant⋅es, toujours sur cette même base du soupçon. Le fait que cette logique de pensée se diffuse et devienne légitime est très grave.

Je me rappelle un des tous premiers dossiers que j’ai plaidés au début de l’état d’urgence, toute fin 2015. Je défendais une personne qui avait été assignée à résidence au lendemain de l’état d’urgence, selon moi gravement à tort, et je devais me battre contre une note blanche des services de renseignements, qui indiquait sans aucune source pourquoi ils pensaient que cette homme-là était dangereux. Alors que je m’appliquais à critiquer chacune de ces raisons, le juge m’a dit : « Mais maître, il n’y a pas de fumée sans feu. » Cela voulait donc dire que si le Renseignement avait fait de la fumée, c’est forcément qu’il y avait un feu à l’origine, et moi je pense que, malheureusement, le Renseignement pouvait faire de la fumée sans qu’il n’y ait rien à l’origine, et c’est ça qui est grave. Un magistrat donne quitus au service de renseignement, parce que bon, « s’ils l’écrivent, il faut leur faire confiance ».

Cette dérive autoritaire se manifeste aussi par les pouvoirs disproportionnés donnés aux forces de police…

Les lois liberticides récentes, et il faudrait en refaire l’histoire depuis une vingtaine d’années, sont des lois qui ont eu pour caractéristique de donner systématiquement plus de pouvoir à la police et au procureur de la République, parfois sur des aspects totalement anecdotiques. Par exemple, les conditions dans lesquelles la police peut fouiller votre sac ou votre voiture. Dans une période où læ législateur⋅ice prétend lutter contre le terrorisme, on s’est habitué⋅es à l’idée qu’on puisse être fouillé⋅es à tout moment et quasiment par n’importe qui. Il ne faut pas oublier qu’ouvrir son sac ou ouvrir sa voiture, c’est montrer sa vie privée à l’État, ce qui en principe est interdit, sauf à titre exceptionnel. La police a le droit de perquisitionner les domiciles dans certaines conditions, si elle a réuni suffisamment d’éléments incriminants. Mais, quand on circule dans la rue, qu’on se rend à une manifestation, ou même qu’on prend le métro, il m’apparaît illégitime que l’État regarde ce qu’il y a dans notre sac. Pourtant, c’est aujourd’hui totalement accepté.

Le journaliste Francis de Pressensé, lui aussi membre fondateur de la Ligue des droits de l’homme, a cette phrase marquante dans le texte que tu publies de lui : « Quand un régime promulgue sa loi des suspects, quand il dresse ses tables de proscription, quand il s’abaisse à chercher d’une main fébrile dans l’arsenal des vieilles législations les armes empoisonnées, les armes à deux tranchants de la peine forte et dure, c’est qu’il est atteint dans ses œuvres vives, c’est qu’il se débat contre un mal qui ne pardonne pas, c’est qu’il a perdu non seulement la confiance des peuples, mais toute confiance en soi-même. » Peut-on dire que la République actuelle n’a pas confiance en ses propres principes ?

Il est sûr que lorsque l’État et la République exercent une répression démesurée, que ce soit sur le plan physique, comme avec les Gilets jaunes ou dans les quartiers populaires au quotidien, ou sur le plan de la violence judiciaire, avec un usage disproportionné de l’enfermement, de la garde à vue, de la comparution et de certains textes qui facilitent l’emprisonnement des opposant⋅es, c’est à chaque fois un signe que la République est mal à l’aise face à la contestation. Elle pense pouvoir y mettre un terme avec la politique du bâton, mais ce n’est pas parce qu’on aura embastillé ou dissuadé de manifester tou⋅tes les Gilets jaunes que les problèmes politiques et sociaux mis à jour par ce mouvement auront été résolus.

Au lieu de cela, l’État mène une politique qui renforce les inégalités et accroît encore plus le mal-être et la frustration d’une grande partie de la population. On a l’impression que le régime ne tient plus que par sa police.

Pourtant il continue cyniquement de prétendre défendre ses principes jusque dans les intitulés mêmes de lois qui les bafouent. Tu cites l’exemple de Bernard Cazeneuve dans ton livre.

Oui, le ministre de l’Intérieur, pour défendre son projet de loi du 13 novembre 2014 – qui renforce la répression du délit d’apologie du terrorisme – est monté à la tribune de l’Assemblée pour déclarer que, contrairement aux lois scélérates, qu’il nomme telles quelles, il présentait une loi tournée uniquement contre les terroristes.

On remarque au passage que l’expression « loi scélérate » évoque pour tout un chacun quelque chose à éviter, même pour un ministre de l’Intérieur. Pourtant, même techniquement, juridiquement, c’est exactement ce qu’il proposait, car cette loi aggrave le délit d’apologie créée par la première votée en 1893. De ce point de vue-là, c’est plus que du cynisme, c’est un mensonge éhonté.

L’étude des lois de 1893-1894 t’a amené à dégager sept indices qui permettent de déceler la scélératesse d’une loi. Quels sont-ils ?

J’ai choisi de reprendre cette expression de « lois scélérates » justement pour donner un outil, pas pour créer une nouvelle catégorie juridique. Les indices que je dégage ne sont pas forcément figés ni cumulatifs, mais ils permettent de s’interroger quand une loi résonne avec l’un ou plusieurs d’entre eux.

Le premier indice est l’urgence du vote : les lois scélérates sont souvent adoptées sous la pression d’un événement, qui permet un passage en force du gouvernement.

Ensuite, une loi scélérate a la plupart du temps fait l’objet de projets antérieurs qui, faute de pression d’un événement particulier, avaient été retoqués. C’est le cas de la première loi de 1893, mais également de la loi dite « anticasseurs » d’avril 2019, adoptée pendant le mouvement des Gilets jaunes à la demande des syndicats de police et relayée par le gouvernement, qui reprenait à son compte une loi proposée en juin 2018 par la droite sénatoriale la plus réactionnaire.

Troisième indice : le discours orwellien des dirigeant⋅es défendant ces lois, qu’on évoquait tout à l’heure. On peut citer la loi sur la liberté de manifester qui en limite en fait le droit, ou la loi de 1893 qui modifie le droit de la presse, présentée comme protégeant la liberté d’expression alors qu’elle muselle la presse anarchiste.

Également, il y a souvent des parlementaires ou des politiques qui prennent position contre cette loi, faisant soi-disant preuve de responsabilité, sans en remettre en cause le principe même, en essayant juste d’en limiter la portée. Ainsi, le Conseil constitutionnel a censuré une partie de la loi « anticasseurs » en s’opposant aux interdictions administratives préventives de manifester, mais pas à la possibilité donnée à des policier⋅es de fouiller nos affaires sans raison valable. Cela donne une légitimité au texte qui, in fine, apparaît issu d’un compromis.

Autre indice : l’utilisation infra-judiciaire des lois scélérates, c’est-à-dire tout ce qui ne passe pas au tribunal. Par exemple, si un policier fouille tes affaires sans en avoir le droit, que fais-tu ? Rien, parce que même si c’est une atteinte à tes droits, tu ne vas pas attaquer l’État en justice. Si on trouve dans ton sac du sérum physiologique, qu’on t’envoie en garde à vue et que tu es libéré⋅e après quarante-huit heures, idem, aucun tribunal ne regardera ce qu’il s’est passé. Les cas qui deviennent judiciaires sont la partie visible de l’iceberg.

Un des indices les plus flagrants d’une loi d’exception, que relève Léon Blum dans un des textes que je publie, c’est le fait qu’elle soit présentée comme une protection contre les anarchistes, contre les terroristes, etc., alors qu’elle va finalement s’appliquer à tout le monde. Historiquement, l’association de malfaiteurs a visé les anarchistes, puis les indépendantistes algérien⋅nes, puis des délinquant⋅es de droit commun…

La loi du 13 novembre 2014 crée un dispositif administratif d’interdiction de sortie du territoire pour prendre le passeport et la carte d’identité de personnes soupçonnées (là encore c’est le règne du soupçon) de vouloir rejoindre l’État islamique en Syrie ou en Irak.

J’ai défendu le cas d’une personne qui a combattu avec les Kurdes au Rojava contre Daesh et le ministère de l’Intérieur, probablement sur recommandation des Renseignements, lui a confisqué son passeport. Le tribunal administratif nous a finalement donné raison, mais ça montre bien l’état d’esprit dans lequel était les agents du ministère de l’Intérieur.

Enfin, le dernier indice, c’est la substitution d’une intention supposée, voire d’une dangerosité présumée à la réalisation de l’acte en lui-même. Ce qui remet tout simplement en cause le droit pénal moderne, fondé au moment de la Révolution française sur l’idée qu’on ne pouvait être puni⋅e que si l’on avait commis un délit préalablement inscrit dans le code pénal.

Avec les Gilets jaunes, une des différences, c’est qu’on n’a pas là des ennemi·es autodéclaré·es de l’État, comme peuvent l’être les anarchistes ou l’État islamique. Pour autant, leur mouvement a généré en réaction une répression intense et des lois d’exception.

Les Gilets jaunes sont les victimes de plusieurs lois d’exception qu’on pourrait qualifier de scélérates. Par exemple, la loi de 2001 adoptée juste après les attentats du 11 septembre, qui facilite les fouilles de sacs et de voitures, est une loi post-attentat qui a envoyé un grand nombre d’entre elles et eux en garde à vue. Une autre loi utilisée de façon massive est la fameuse loi sur le délit de « participation à un groupement formé en vue de commettre des violences ou des dégradations », qui date de 2010, et qui encore une fois punit l’intention.

La conjonction de ces deux textes a pour effet de désigner les Gilets jaunes comme ennemi⋅es de l’État, non pas de leur propre point de vue, mais du point de vue des textes qui leur sont appliqués. On les prive de certains droits fondamentaux, comme celui d’aller et venir, de manifester, sur la seule base du soupçon qu’ils et elles pourraient commettre des violences et des dégradations en manifestation, même quand aucun élément matériel ne vient appuyer cette hypothèse.

La notion d’ennemi d’État s’applique-t-elle donc à une portion de plus en plus vaste de la population ?

Depuis une vingtaine d’années s’est développée ce qu’on a appelé la « théorie du droit pénal de l’ennemi ». L’idée est de créer une distinction, de dire que certaines catégories de la population ne peuvent pas bénéficier des mêmes droits que les autres du fait de leur comportement ou de leur actes, supposés gravement attentatoires à l’ordre public. La manière dont ont été appliqués des textes comme ceux évoqués plus haut, qui visent la dangerosité ou le soupçon, semble démontrer que les lois scélérates ont eu pour effet de transformer en ennemi⋅es, c’est-à-dire en personnes privées de certains droits fondamentaux, de plus en plus de catégories de la population.

Ton livre défend l’idée d’une décroissance pénale. Selon toi, la liberté n’est jamais aussi bien défendue que lorsque l’État ne fait rien. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi ?

L’expression de décroissance pénale vient de Laurent Bonelli, et je la trouve très parlante. On dit souvent que le droit est une arme. C’est vrai, mais le droit pénal et le droit administratif lié à l’état d’urgence sont des armes aux mains de l’État. Il y a cinquante ans, l’avocat Henri Leclerc se battait contre le principe même de garde à vue, il est aujourd’hui totalement accepté. La décroissance pénale, ça veut dire qu’il faut pouvoir abroger des textes. L’article 222-14-2 qui prévoit le délit de groupement en vue de commettre des violences, il faut l’abroger. L’article qui permet à la police de fouiller votre sac dans certaines conditions, il faut l’abroger. Et tellement d’autres encore. Moins de textes de droit pénal, ça signifie moins de pouvoir à la police et aux procureurs, et donc plus de liberté pour les citoyen⋅nes.

Pour aller plus loin

- Jaurès contre les lois scélérates ;

- Léon Blum qui les dissèque ;

- Émile Pouget qui les attaque ;

- Le texte de Francis de Pressensé.

- Voir Elsa Gambin, « À Nantes, 48 heures de garde à vue pour un homard de carnaval », Médiapart, 17 sept. 2019. ↩

- Lire à ce sujet Hamza Esmili, « La radicalisation n’existe pas, ce qui ne veut pas dire qu’elle ne soit rien. » sur <jefklak.org>. ↩