Afin de prolonger la publication de la semaine dernière sur les conséquences sanitaires et économiques de la pandémie de Covid-19, nous republions un article en forme de guide politico-touristique revenant sur l’histoire sociale de Milan et de ses luttes populaires. Où l’on suivra la route du précariat moderne, l’imposition du travail gratuit dans les métiers culturels, et des idées d’organisation : des syndicats du quotidien autrement appelés « biosyndicats ».

Cet article est initialement paru en 2015 dans le deuxième numéro de la revue papier Jef Klak, « Bout d’ficelle », toujours disponible en librairie.

« Les machines sont-elles nettoyées par des ouvriers spécialement préposés à cet effet, ou bien sont-elles gratuitement nettoyées par les ouvriers qui y travaillent pendant la journée ? »

Question no 43, « Enquête ouvrière », Karl Marx, Revue Socialiste no 4, 20 avril 1880.

Généralités

Un peu d’histoire

Au plus loin que l’on remonte, ce sont les Insubres, une tribu celte, qui peuplaient le site de la future Milan vers le IVe siècle avant J.-C. À moins qu’il ne s’agisse des Bituriges. Bref, au cœur de la plaine fertile du Pô, zone stratégique d’un point de vue économique et géographique, la cité a attisé les passions des puissances environnantes depuis sa naissance.

Passements d’armes

Dioclétien en fait la capitale de l’Empire romain d’Occident en 286, elle le restera jusqu’en 402. Les empereurs Constantin et Licinius y rédigent l’« édit de Milan » en 313, qui légalise le culte chrétien. En 380, saint Ambroise invente la « lecture dans sa tête », puisque jusqu’ici toute lecture se faisait à voix haute (sic). Il est depuis lors patron de la ville. Puis c’est au tour d’Attila de s’en rendre maître, suivi des Goths et des Lombards au VIe siècle, finalement vaincus par Charlemagne en 774.

En 1045, la ville se déclare commune autonome et connaît un rapide essor économique grâce à sa production textile. Au XIIIe siècle, les Visconti lancent la construction du Duomo, achevé presque 500 ans plus tard, troisième plus grande église du monde catholique avec ses 135 flèches et 1 800 statues perchées sur les toits.

En 1450, Francesco Sforza prend la ville, se proclame duc, crée une dynastie et se paie les services de Leonardo da Vinci. L’artiste peint La Cène pendant que la prospérité du duché excite les convoitises : les Français s’en emparent à la Renaissance, puis les Espagnols avec Charles Quint, taclés par les Autrichiens, avant de passer entre les mains de Napoléon Bonaparte, puis retour aux Autrichiens. Milan est finalement prise en 1859 par Victor-Emmanuel II, futur roi d’Italie.

Révolution industrielle et révoltes ouvrières

Le capitalisme du XIXe siècle se sent ici chez lui, et la croissance industrielle y est menée par de fameuses familles (Pirelli dès 1872, puis les textiles Crespi, ou la sidérurgie de Falck, etc.). La Foire industrielle de 1881 précède la construction de la première centrale électrique en Europe. L’Exposition universelle de 1906 se termine par l’inauguration du tunnel du Simplon, le plus long du monde jusqu’en 1982, mobilisant 15 000 ouvriers creusant à la pelle.

En 1898, des émeutes contre l’augmentation du prix du pain gagnent toute l’Italie. À Milan, la grève générale est déclarée, des barricades érigées et les boulangeries assaillies par le peuple. Le 8 mai, le général Beccaris ordonne de tirer au canon sur la foule : 300 morts. Beccaris est proclamé héros et décoré par le roi Umberto I. Deux ans plus tard, un anarchiste amateur de vengeance froide, Gaetano Bresci, fait feu à Monza : le roi est mort.

Dès la fin du XIXe siècle, la ville est à l’avant-garde du socialisme : le Parti ouvrier italien (POI), créé en 1882 à Milan, rejoint la Seconde internationale en 1890 et servira de base à la Ligue socialiste milanaise du réformiste Filippo Turati, l’un des principaux fondateurs du Parti socialiste italien (PSI). Le PSI accueille Benito Mussolini, qui entre en politique par la porte de gauche, et devient directeur de son organe de presse Avanti ! en 1912, avant d’être expulsé de l’organisation deux ans plus tard.

Ce confusionnisme gauche-droite préfigure le Bienno-Rosso des années 1919-1920. Deux années durant lesquelles le pays hésite entre communisme et fascisme. Mussolini fonde les Faisceaux italiens de combat le 23 mars 1919 à Milan, noyau du Parti national fasciste qu’il crée en 1921. Suite à la difficile reconversion de l’économie de guerre, la crise économique bat son plein, puis s’aggrave avec la crise mondiale de 1920-1921.

Une vague d’émeutes contre la vie chère traverse toute la péninsule entre le printemps et l’été 1919, tandis que le mouvement paysan lance une série d’occupations des terres. En août 1920, des occupations d’usines débutent, impulsées par la grève de l’Alfa Romeo de Milan et relayées par la Fiom (Fédération des employés et ouvriers métallurgistes). En peu de temps, 300 usines dans le pays sont occupées par plus de 400 000 travailleurs. La Confédération générale de l’industrie et celle de l’agriculture sont fondées à Milan, après 2 000 grèves et 3 millions de nouveaux syndiqués en Italie. La révolution est pour demain – organisée autour des conseils ouvriers. Perché no ?

L’assemblée milanaise du 10 septembre 1920 marque une scission entre le PSI et la base du mouvement – ce qui affaiblit ce dernier. En novembre 1920, la réaction de la petite bourgeoisie antisocialiste prend la forme de blocs patriotiques et nationalistes, alliés aux fascistes.

Fascisme et communisme

Le 23 mars 1921, Aguggini, Boldrini et Mariani, trois anarchistes individualistes, la jouent collectif et dynamitent le théâtre Diana de Milan, où se réunit la haute bourgeoisie locale. L’objectif est d’exiger la libération du très actif libertaire Errico Malatesta. L’attentat fait 20 morts, 80 blessés, et sert de prétexte à Mussolini pour défiler avec sa milice, les squadristi en chemise noire, à l’occasion des funérailles. Une répétition générale pour le Duce avant la Marche sur Rome du 28 octobre 1922, trois ans avant la promulgation des « lois fascistissimes », qui inaugurent une dictature fasciste longue de vingt ans.

Cette même année 1921 voit la fondation du Parti communiste d’Italie (PCdI) à Livorno, autour d’Amadeo Bordiga et d’Antonio Gramsci, qui s’installent à Porta Venezia, à Milan. Resté clandestin jusqu’à la chute du fascisme, ce parti devient le PCI (Parti communiste italien) en 1943.

1943 est aussi l’année du bombardement de Milan par les Anglais, le plus important d’Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, qui détruit plus d’un tiers de la ville. Elle n’en demeure pas moins un haut lieu de la Résistance : le 25 avril 1945, aujourd’hui fête nationale, la ville est le théâtre de l’insurrection générale organisée par les partisans du CLN (Comité de libération nationale). Le 26 avril, le Duce qui s’est enfui de Milan est arrêté à la frontière suisse. Sa capture est annoncée au pays sur Radio Milano, « Ici Milan libérée ! », et son cadavre est exposé pendu par les pieds sur la Piazzale Loreto en signe de victoire.

Après-guerre

En 1946, le célèbre opéra de La Scala de Milan est reconstruit, et la République est proclamée dans le pays par référendum aux dépens de la monarchie. Le roi, vexé, s’exile. La participation des communistes antifascistes à la Résistance les fait rentrer dans le gouvernement formé par le parti de la Démocratie chrétienne, jusqu’en 1947 quand, sous la pression des États-Unis en pleine guerre froide, les communistes sont expulsés du gouvernement. Avec son journal quotidien L’Unità créé à Milan, le PCI est alors la deuxième force politique d’Italie, emmenée par Palmiro Togliatti – qui revient de stages en URSS et en Espagne où il a combattu les franquistes et les énergumènes antistaliniens du Poum (Parti ouvrier d’unification marxiste). Le Parti prendra timidement ses distances avec Moscou après la mort du Petit père des peuples et l’entrée des chars soviétiques dans la dissidente Hongrie de 1956.

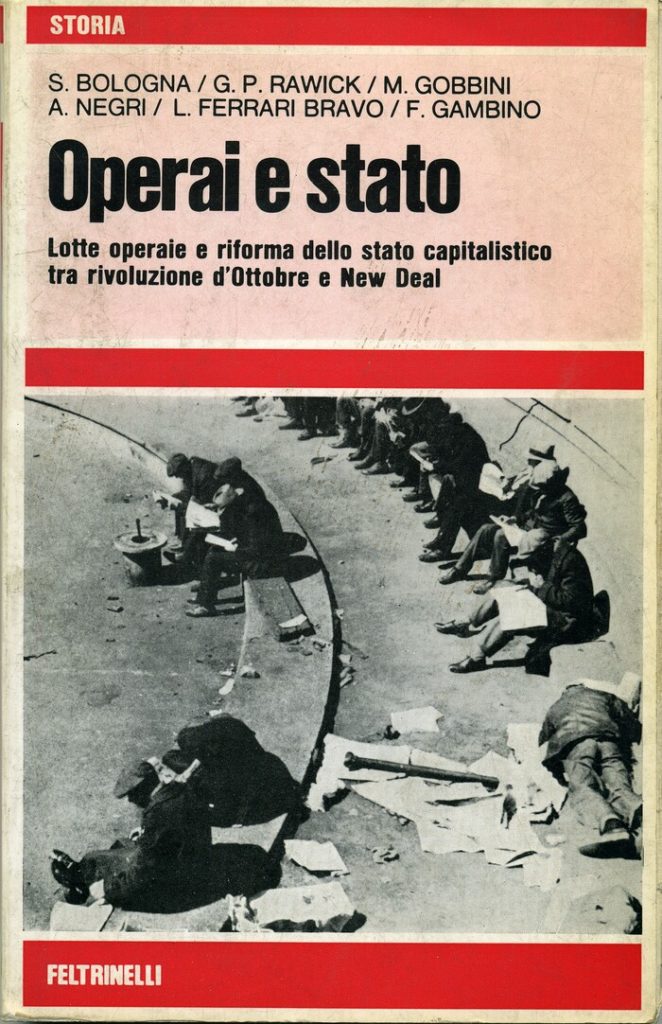

Dans ces années-là, Milan héberge écrivains (D. Buzzatti), artistes (L. Fontana), cinéastes (Antonioni, Da Sica, Visconti), et voit renaître des journaux comme le Corriere della sera et apparaître des maisons d’édition telles que Feltrinelli 1. En 1957, Adriano Celentano y fait son premier concert, accompagné des Rocky Boys, et quatre ans plus tard, les sœurs milanaises Angela et Luciana Giussani créent l’antihéros de bande dessinée « Diabolik ».

En 1960, Démocratie chrétienne forme un nouveau gouvernement avec le soutien du parti néofasciste MSI (Mouvement social italien). En juillet, des manifestations dans tout le pays protestent contre ce retour du fascisme. La police fait plusieurs morts à Gênes et à Reggio Emilia, ce qui pousse le gouvernement à la dissolution.

En 1963, Démocratie chrétienne rempile pourtant au gouvernement, en s’alliant cette fois-ci avec les socialistes du PSI. Aldo Moro devient Président du conseil. À la mort de Togliatti en 1964, Luigi Longo, sans lien de parenté avec Jeannie, saute sur le poste de secrétaire général du PCI. Il poursuit la ligne de son prédécesseur d’une « voie italienne du socialisme », prônant le « polycentrisme » du communisme.

Or en termes de polycentrisme, de jeunes théoriciens n’ont pas attendu l’accord du Parti, développant un marxisme hétérodoxe qui accompagne un long et intense mouvement de luttes sociales au cours des années 1960-1970.

Géographie

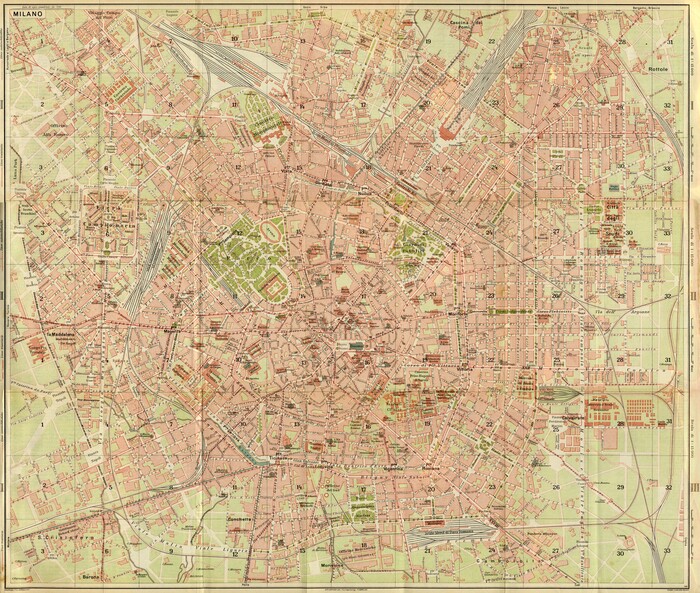

Habitants : 1,3 million (2e ville après Rome), plus de 7 millions avec l’agglomération (4e aire urbaine d’Europe).

Topographie : La ville est organisée en cercles concentriques :

-

1. Le centre historique, délimité par les trams 29 et 30.

-

2. Les quartiers plus populaires ou résidentiels contournés par les bus 90 et 91.

-

3. La proche banlieue entourée par la Tangenziale (sorte de Périphérique).

-

4. Les zones industrielles au nord (Brianza) et agricoles au sud (Parco Sud).

Situation : Milan est la capitale de la Lombardie, au cœur de la Plaine du Pô, sur une avancée de terre sèche irriguée par de petites rivières souterraines, le Lambro, l’Olona, le Seveso, et par plusieurs canaux (Naviglie).

En bref

Maire : Giuliano Pisapia (SEL, Gauche Écologie Liberté).

Spécialités culinaires : La cotoletta alla milanese (vulgaire escalope panée), Le panettone (brioche géante de Noël), La michetta (petite miche de pain blanc), La cassoeula (potée de museau, oreilles et pieds de porc au chou vert), Le bianco spruzzato (1/3 vin blanc, 1/3 eau pétillante, 1/3 Bitter)…

Économie : Siège de la Bourse italienne, Milan est la ville la plus riche du pays, avec un PIB de 367 milliards de dollars, soit 120 milliards de plus que la Grèce.

Climat : Subtropical humide, étés chauds et humides, hivers froids et potentiellement neigeux. D’épaisses couches de brouillard peuvent recouvrir la ville et ses alentours.

1. Quartiere ticinese : autonomie & loisirs

Un peu d’histoire

L’opéraïsme et les années chaudes

En 1961, Mario Tronti, Toni Negri et Raniero Panzieri, trois jeunes intellectuels communistes, fondent la revue Quaderni rossi (Cahiers rouges), en rupture avec le PCI. Partant du principe que la classe ouvrière demeure le moteur du développement économique capitaliste, les « opéraïstes » sont partisans du refus du travail. Ce n’est qu’en se niant comme force productive que les ouvriers pourront se libérer des rapports sociaux imposés par le capitalisme : « Au moment où aura lieu le refus de la classe ouvrière de se faire médiatrice du développement du capitalisme, toute la machine économique sera arrêtée 2. »

Les opéraïstes partent du principe qu’il n’existe pas de classes sans lutte des classes. Pour Tronti, « l’accumulation qui caractérise la classe ouvrière n’est aucunement une accumulation économique (à l’instar de celle qui serait propre à la classe bourgeoise), mais toujours déjà une accumulation politique, de revendications politiques, de formes de lutte politique, comme, par exemple, le “refus de collaborer au développement” » 3. Partant, les communistes doivent cesser d’écouter les bureaucrates du Parti et retourner à la base, c’est-à-dire à l’usine, pour comprendre comment envisager un bouleversement radical de la société. De là est issue la conricerca (co-recherche), méthode d’enquête impliquant intellectuels et ouvriers dans un processus de transformation réciproque et d’intervention politique 4.

En 1963, une scission dans Quaderni rossi donne lieu à la création d’une autre grande revue, Classe operaia. En 1969 lors d’un congrès à Turin, le mouvement opéraïste éclate en plusieurs groupes rivaux, notamment Potere operaio et Lotta continua.

Dès 1967, après la révolte des étudiants de l’université catholique du Sacré Cœur de Milan, 30 000 étudiants défilent dans les rues. En janvier 1968, toutes les universités se mettent en grève à l’exception de l’école de commerce de La Bocconi. En mai, le Palazzo della Triennale est occupé pendant quinze jours, sous la revendication d’une « gestion démocratique directe des institutions publiques et des lieux de culture ». Le 23 mai, Milan bat Hambourg 2 à 0 et remporte la Coupe des Champions. Le mouvement étudiant, particulièrement actif dans la ville, décide de faire sortir l’université de ses murs pour l’ouvrir aux problèmes de la société, et occupe de nombreux lieux stratégiques de la ville. Dans les usines, l’industrialisation tardive mais accélérée du nord de l’Italie, et l’arrivée massive de jeunes ouvriers originaires du Sud, est en train de transformer profondément la composition de la classe ouvrière et de renouveler les méthodes de lutte dans les entreprises. 25 000 ouvriers bloquent la Fiat de Turin – c’est le début d’une longue série d’occupations d’usines. Un an durant, la pression ouvrière s’affermit, les grèves sauvages se multiplient et durent : on parle d’Automne chaud (Autunno caldo). La révolution, c’est maintenant. Perché no ?

En 1969, l’attentat de la Piazza Fontana dans le centre de Milan marque une nouvelle polarisation de la société italienne : le 12 décembre, une bombe (la première d’une série de cinq) explose dans la Banque nationale d’Agriculture, faisant 17 morts et 88 blessés. Le gouvernement accuse immédiatement le milieu anarchiste. 4 000 personnes sont arrêtées et le cheminot Giuseppe Pinelli fait une chute mortelle du quatrième étage du commissariat où il est interrogé. Les années 1980 confirmeront officiellement ce qui se dit déjà en 1969 : il s’agissait en fait d’une opération de démolition de la gauche radicale, menée par le réseau Gladio, cellule d’extrême droite hébergée par les services secrets italiens sous la houlette de la CIA. Ce réseau Gladio faisait en effet partie de la politique Stay-behind des États-Unis pendant la guerre froide : soutenir les groupuscules d’extrême droite pour barrer la route au communisme en cas de montée en puissance de celui-ci, notamment dans les pays d’Europe (en Amérique latine, le programme parallèle porte le nom d’Opération Condor).

En Italie, c’est le début de la « Stratégie de la tension », qui donne au gouvernement l’occasion d’imposer un pouvoir autoritaire, sous couvert de démocratie et d’une politique de centre-droit. Les « Années de plomb » commencent en Italie.

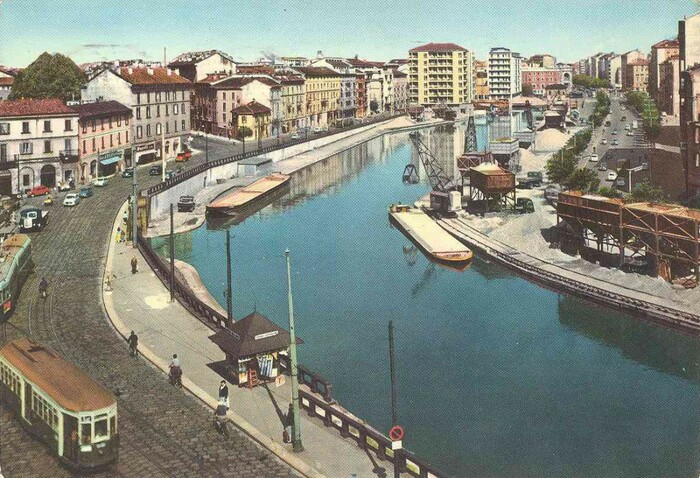

Se promener

Au sud du Centro storico, on pourra se promener le long du romantique Naviglio Pavese, l’un des rares canaux à ne pas avoir été recouvert par mesure d’hygiène. Une balade au soleil couchant de part et d’autre de l’arc de triomphe de la Piazza XXIV Maggio vaut aussi le détour. Dans les années 1970, le quartier Ticinese a été le territoire comptant le plus grand nombre de centres sociaux et de lieux occupés en Europe, avec des rédactions de revue, des sièges politiques, des lieux autogérés comme des écoles maternelles, théâtres, etc.

À voir :

Cox18 – Centre social occupé et autogéré depuis 1976, Cox18 reste le lieu incontournable du mouvement social milanais, à côté de la quinzaine de centres sociaux encore occupés dans la ville. Derrière sa façade ornée d’une fresque en noir en rouge, le bâtiment offre une librairie, une salle de concert et une superbe cour intérieure.

La Calusca City Lights – C’est la librairie dans les murs de Cox18. Elle abrite le fonds d’archives Primo Moroni. Fils de paysan émigré à Milan, Moroni sort du PCI en 1963, et après divers petits boulots, il crée le « Si o si Club », qui organise des concerts et des débats politiques. En 1971, il inaugure la librairie Calusca, qui devient vite un point de référence pour les « non organisés, les chiens sauvages, de cette aire indéfinissable qui va des bordighistes 5 aux protosituationnistes, en passant par les internationalistes, les anarchistes, les anarcho-communistes ou les communistes libertaires 6 ». Beaucoup d’éditeurs, de revues et de journaux du mouvement se réunissent à la Calusca.

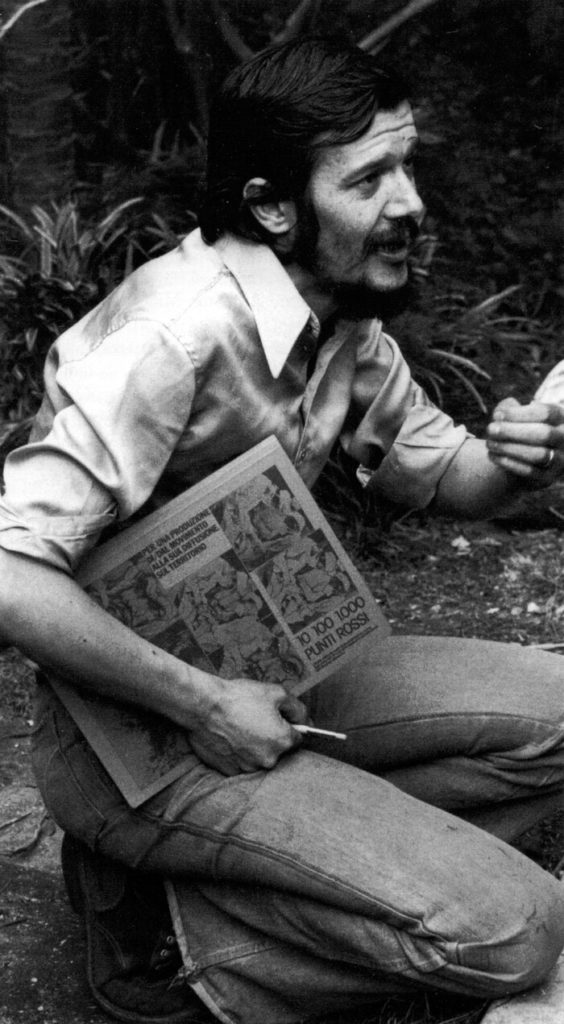

En 1974, il organise un meeting dans l’idée de créer « une édition et un circuit de diffusion pour une culture alternative dans l’école et la société », à partir duquel seront inaugurés les Punti rossi (Points rouges), un système de diffusion-distribution qui a couvert plus de cent librairies, devenant le principal canal de communication du mouvement des années 1970.

En 1988, il publie avec Nanni Balestrini, exilé en France, L’orda d’oro (1968-1977. La grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale), somme de référence qui reprend toute l’histoire du mouvement des années 1960-70 en Italie, et notamment à Milan, avec une foule de documents et de témoignages.

La Calusca City Lights héberge aujourd’hui les archives qui servent encore à écrire cette histoire : 15 000 livres, 1 500 journaux, des tracts, affiches et photographies… Un trésor en autogestion.

Photo : Ferdinand Cazalis

Qui rencontrer ?

Dans le quartier, vous croiserez peut-être des rescapé.e.s du mouvement de 1977, ayant vécu ces décennies tourmentées sans retourner leur veste, comme Pino Tripodi, qui participe aux éditions Derive Approdi. Ou encore Tiziana Villani, qui a lancé la revue Millepiani et les éditions Eterotopia France. Laissons cette dernière nous servir de guide pour la suite de la visite :

« Jusqu’en 1979, je crois qu’on a connu à Milan un mouvement parmi les plus intéressants d’Italie. Il n’y avait pas seulement l’Autonomie, mais aussi les mouvements créatifs, féministes, les Chiens sauvages, les Indiens métropolitains 7, etc. Puis, au début des années 1980, l’effacement des mouvements sociaux, ouvriers et étudiants, et la défaite politique de certaines franges de la gauche radicale, ont marqué le basculement de la société italienne.

Les grandes industries, qui avaient joué un rôle très important à Milan, autant dans le développement économique que dans la capacité à résister d’ouvriers hyper-qualifiés, ont été remplacées par de petites et moyennes entreprises. La ville a commencé à délocaliser sa production, vers la côte Adriatique, puis l’Europe de l’Est.

À partir de 1980, la politique du Parti socialiste a gagné très rapidement en influence. C’est le début de la période qu’on appelle “Milano da bere” (Milan à boire), slogan publicitaire devenu devise de la ville : commence alors l’ère des apéros, de la jouissance, de la mode, du design… En très peu de temps, les gens ont commencé à changer, c’est devenu le règne du cynisme, de la pub et de l’argent, avec pour modèle les yuppies new-yorkais et les sirènes de la finance.

Au niveau du territoire métropolitain, toute une série de quartiers populaires ont été transformés en districts de Disneyland : des sortes de quartiers thématiques très stylisés, en lien avec la mode ou la finance. Aujourd’hui, le vrai quartier de la gentrification est le quartier Isola-Garibaldi, qui va accueillir l’Expo-2015 8.La gentrification a été très forte dans cet ancien bastion de la résistance ouvrière populaire, qui s’est peu à peu vidé. Le centre – Monte napoleone – est devenu le “Triangle de la mode”. Ici, autour de la Calusca City Lights, à la Conchetta et à Porte Ticinese, c’est le quartier des loisirs, en voie de boboïsation, avec des bars et des restos (pour l’instant) pas trop chers. Brera est le quartier tenu par les nouveaux riches… En même temps, on a décidé de laisser tomber certaines périphéries.

Dans les années 1970, le centre de Milan était désert, les gens avaient peur de sortir, à cause de la violence et de la tension politique. Puis, dans les années 1980, ça devient le carnaval permanent. La particularité de Milan a été d’adapter un langage nouveau, celui du marketing et de la pub à un esprit petit-bourgeois enrichi, qui a su garder un certain niveau de vie, et qui voulait oublier les Années de plomb, trépignant de pouvoir consommer et parader librement.

Comparé à une ville comme Venise, devenue musée, Milan a utilisé un processus de gentrification grâce à l’industrie et au marketing de la mode et du design. On a alors cherché à créer une image de marque de Milan, exalter l’âme économique de la ville pour l’exporter et la marchandiser. Cela a été rendu possible grâce à ce qu’on appelle le “capitalisme cognitif 9”, cette mise au travail des connaissances et des savoirs, qui s’est développé autour de la communication et des nouvelles technologies.

Le capitalisme cognitif a réorganisé le travail en obligeant les travailleurs à se rendre disponibles 24 h/24, les impliquant dans un système de “production” de leurs compétences, de leurs relations sociales ou de leur créativité. En même temps, les plus jeunes ont été enjoints à travailler gratuitement, via les stages par exemple. En somme, c’est toute la production de subjectivité, la vie même, qui est mise au travail.

Un certain narcissisme de masse règne alors, avec le développement des centres de beauté, des gym-clubs, des boutiques de prêt-à-porter, etc. Chaque subjectivité devient son propre produit. Cela nous reconnecte à notre histoire refoulée : nous avons été les premiers à connaître le fascisme, avec le culte de l’image, de la personnalité, donc de la communication. Nous avons revécu ça avec Berlusconi, qui a lancé sa carrière ici, mais je ne pense pas qu’un homme seul puisse tout transformer. C’est plutôt la rencontre entre une sorte de sensibilité sociale qui se modifie et quelqu’un capable de bien interpréter la situation. Berlusconi connaissait son métier, et savait être un super communicant. Cette façon de bien vivre, de s’adonner complètement au narcissisme et à l’argent, devenait une sorte de coutume de masse en Italie, puis dans le reste des pays du Nord.

À mesure que la ville est devenue une marque et que les gens ont transformé leur apparence pour mieux se vendre sur le marché du travail, la pensée critique des années 1970 a été ensevelie et la formation universitaire s’est peu à peu sclérosée. Et avec elle la capacité de résister. Vers la moitié des années 1990, la crise est venue faire tomber le château de cartes, et aujourd’hui la précarité des vies et du travail gouverne la ville… »

Pour aller plus loin :

-

1. Cox18, Archivio Primo Moroni, Calusca City Lights, Storia di un’autogestione, éd. Colibri.

-

2. Psychogéographies urbaines, Tiziana Villani, éd. Eteropia France.

-

3. Le capitalisme cognitif, Yann Moulier-Boutang, éd. Amsterdam.

Où boire un verre ?

Où manger ?

-

1. Trattoria – Brutto Anatroccolo, Via Torricelli.

-

2. Trattoria– Da Teresa, Via Pavia.

-

3. Bar – Frizzi e Lazzi, Via Torricelli.

-

4. Osteria – Le Vigne, Ripa di Porta Ticinese.

Où trouver des livres ?

-

Scaldasole Books, Via Scaldasole.

2. Zona tortona :

de la classe ouvrière

à la classe créative

Un peu d’histoire

Les Autonomes et la Grande vague

Au début des années 1970, les confrontations dans les usines sont de plus en plus dures, et le mouvement révolutionnaire s’invite dans les rues. La défiance populaire envers les partis et les syndicats se précise et à partir de 1973, le mouvement se cristallise sous le nom d’Autonomie, faisant déborder hors de l’usine l’idée d’Autonomie ouvrière (ou Autonomie prolétarienne) : pour s’émanciper, le prolétariat doit développer son autonomie par rapport à la sphère du capital, autant que vis-à-vis des syndicats et des partis politiques. Regroupement de comités ouvriers et de collectifs de quartiers, mais aussi de nombreux « non-organisés » (Cani sciolti – Chiens sauvages ou Indiani metropolitani – Indiens métropolitains), cette gauche extraparlementaire hétéroclite pense la révolution à partir de chaque nœud de pouvoir et de domination capitaliste : chaque usine, chaque syndicat, chaque université, chaque quartier devient un lieu de rapports de forces. L’Autonomie italienne est ainsi à la fois « organisée », cherchant à établir des stratégies de prise du pouvoir, et « diffuse », puisqu’elle touche toutes sortes de pratiques culturelles (concerts gratuits, fanzines, etc.), ainsi que l’intimité des formes de vie, à travers des thématiques souvent considérées comme « périphériques » (féminisme, homosexualité, etc.). En Italie, on parle de « Grande vague » pour rappeler que cette énergie révolutionnaire a duré dix ans, bien au-delà de Mai-68.

Au delà des groupes armés les plus célèbres comme Prima Linea et les Brigades rouges marxiste-léninistes, créées dès 1970, et face à une répression meurtrière, des milliers de militants entrent en clandestinité et prennent les armes. Leurs actions iront de la gambizzazione (jambisation 10) à l’assassinat politique.

À Milan comme dans le reste de l’Italie, des bombes explosent régulièrement, coûtant la vie à des éditeurs, des policiers, des fascistes, des hommes politiques. Apogée du mouvement, les immenses manifestations dans les rues de Bologne et Rome sont durement réprimées en 1977. Des milliers de personnes sont arrêtées et certaines sont obligées de s’exiler en France (comme Antonio Negri ou Oreste Scalzone).

Le 16 mars 1978, Aldo Moro, président du parti Démocratie chrétienne au pouvoir, est enlevé par les Brigades rouges, dont les rangs ont grossi avec l’arrivée de nombreux déçus du mouvement de 1977. Moro est exécuté et c’est le début du reflux, qui ouvre la période fluo des années 1980.

Les années 1980 et le Made in Italy

Après des décennies de luttes politiques, l’Italie bourgeoise cherche à profiter du « Miracle économique » qui a malgré tout marqué les décennies précédentes. De 1959 à 1962, le taux de croissance des revenus a atteint des valeurs record (en moyenne +6 %). En seulement trois ans (1957–1960), le secteur industriel a enregistré une augmentation moyenne de la production de 31,4 %, encore plus significative dans les zones où prédominent les grands groupes italiens : automobiles (+89 %), mécanique de précision (+83 %) et fibres textiles (+66,8 %).

Déjà capitale de l’édition, Milan devient dans les années 1980 celle de la mode et du design. En contrepoint de la haute couture parisienne, le prêt-à-porter connaît un essor fulgurant dans la péninsule, et le Made in Italy s’impose à l’international sous l’impulsion notamment d’Elio Fiorucci, né à Milan en 1935.

En 1967, sa griffe « Fiorucci » est lancée, et après l’ouverture de quelques boutiques dans sa ville natale, Elio fait fureur à New York, habillant Andy Warhol, Cher ou une certaine Madonna Louise Ciccone, âgée de 11 ans. Connu pour avoir popularisé le string au Brésil, il est aussi celui qui a diffusé les motifs camouflage ou léopard, avant de créer le tout premier jean stretch. Mais ce fils de vendeur de chaussures n’est pas le seul à grimper les échelons sociaux grâce à la mode casual.

Né en 1934, Giorgio Armani commence comme simple étalagiste pour un grand magasin jusqu’en 1965, puis fait le larbin pour Nico Cerutti et crée sa propre marque en 1974. Aujourd’hui, depuis son siège installé à Milan, dans la zone de Tortosa, il est à la tête de l’une des plus grandes fortunes du monde.

Le modèle du self-made-man prend ses quartiers à Milan, et l’enfant du pays, Silvio Berlusconi, saura en faire profit. Le Cavaliere crée des chaînes de télévision comme il change de partenaire, s’empare du Milan AC et lui offre cinq coupes d’Europe. Encore en appétit, il avale le secteur des assurances et des produits financiers, puis devient le premier éditeur du pays avec Mondadori, avant de se lancer en politique avec Forza Italia en 1994.

Photo : Ferdinand Cazalis

Se promener :

En descendant du tram 47 ou du métro 2 à Porta Genova, vous tournerez le dos au centre-ville en empruntant le petit pont vert métal qui vous conduit dans cette ancienne zone industrielle. Aujourd’hui, la Via Tortosa est ponctuée de petites boutiques de fringues in, d’épiceries vegan et de cafétérias lounge. Tout au long de la rue, quelques plaques dorées gravées du nom de stylistes et de créateurs de mode célèbres. Puis au bout de la rue s’élèvent les friches industrielles.

À voir :

À votre gauche, sur la Via Bergognone, le siège social d’Armani. En face, les anciens bâtiments de la CGE (Compagnia generale d’elettricità) devenue l’immense atelier de costumes de La Scala. Un peu plus loin à droite, Via Solari, ce sont les anciennes usines de mécanique lourde de la Riva & Calzoni, qui produisait turbines et pompes pour les centrales hydro-électriques. Enfoncez-vous encore plus bas dans le quartier, coincé entre Via Savona et Via Tortona, et c’est le feu d’artifice, des kilomètres d’anciens entrepôts industriels reconvertis en showrooms pour la mode et le design : ici s’enchevêtrent petits fours, sculptures en plastique et installations d’art contemporain, attendant patiemment le prochain Fuorisalone.

Le Fuorisalone était à la base une sorte de festival off pour la Foire du meuble et du design d’intérieur, devenu depuis l’institution principale des festivités du quartier qui vit au rythme des salons et expositions, tous plus exceptionnels les uns que les autres, au gré des saisons de haute couture.

Photo : Ferdinand Cazalis

Qui rencontrer ?

On aura peut-être la chance de croiser Sergio Bologna, habitant le quartier depuis des lustres et le connaissant comme sa poche. Dans les années de l’opéraïsme et de l’Autonomie, il fonde et dirige la revue importantissime pour le mouvement : Primo Maggio (1973-1989), éditée par Primo Moroni de la librairie Calusca.

Aujourd’hui, il n’a aucune envie de céder à l’ironie pour parler des bobos et de la classe créative 11, mais préfère voir dans les nouvelles formes de vie du quartier et les métiers qui y sont liés une occasion de repenser l’action syndicale. Pour cela, il participe au syndicat ACTA, petite sœur de l’organisation états-unienne Freelancers Union, qui a vu le jour dans les années 1990 pour renouer avec le mutualisme de l’histoire ouvrière, mais à destination des travailleurs indépendants. Ces syndicats aident les freelances dans leurs démarches juridiques, de santé, leurs périodes de maternité ou de retraite.

Pour Sergio Bologna, le premier défi de la nouvelle organisation du travail consiste à renouer avec la solidarité et l’entraide qui ont caractérisé le mouvement ouvrier du XXe siècle. Laissons-le nous raconter son quartier :

« Les usines ont fermé à partir de la deuxième moitié des années 1970, jusqu’au début des années 2000. C’est une longue période de désindustrialisation, de transformation de l’activité économique. Ce qui est à remarquer, c’est qu’on n’a pas tout détruit pour tout reconstruire ; on a essayé d’implanter le neuf dans l’ancienne structure industrielle.

Armani et les grand stylistes ont commencé à travailler dans de petits ateliers au milieu des années 1970, puis tout a explosé avec le postfordisme. Une fois que le cycle de luttes et de conflits sociaux s’est arrêté, le capitalisme en Italie s’est radicalement restructuré : on a connu une fragmentation de la structure industrielle, en concentrant l’emploi italien sur le core business 12 et en décentralisant la production. Cela a permis l’émergence d’une mulplicité de micros et petites entreprises.

À ce moment-là s’est développé ce qu’on appelle le Made in Italy. Le secteur le plus apte à la décentralisation reste le prêt-à-porter, avec par exemple le succès soudain de Benetton. La production s’est réorganisée en sorte que les anciens ouvriers sont devenus sous-traitants, fournisseurs, artisans, dans une situation qui rappelle presque la période préindustrielle. Le patron fournit la machine, les ouvriers la stockent dans la cave ou à la campagne, et ils continuent à travailler avec un contrat de fournisseur, c’est-à-dire un contrat temporaire. D’ouvrier salarié, il sont passés au statut d’artisan indépendant… et précaire.

Le Made in Italy est fondé sur ce type de production, avec des technologies rudimentaires (cuir, chaussures, meubles, bois, habillement) permettant la fragmentation des tâches. En même temps que les unités de production se miniaturisaient et s’éclataient en mille morceaux, les entreprises ont grossi d’un point de vue financier, en délocalisant les chaînes de montage à l’étranger.

Mais ce qui reste le plus important dans cette restructuration, c’est le symbolique : la mode et le design sont devenus l’idéologie dominante du pays. Un patriotisme s’est même développé en véhiculant l’idée selon laquelle les Italiens sont ceux qui ont le style : le goût italien, le design italien, la cuisine italienne, etc.

On a mis en avant la frime, en même temps qu’on a sacrifié les salariés. Aujourd’hui, à Milan, le plus grand employeur de la ville est Deloitte, une société de consulting, avec peut-être 700 employés, et pas mal de contrats flexibles. Là où il y a une forte présence de l’économie évènementielle, et de la mode, le postfordisme apparait dans sa forme la plus aboutie.

Photo : Ferdinand Cazalis

Le statut d’ouvrier salarié permettait de penser sa vie dans le temps et la stabilité, de cotiser pour la retraite, etc. Aujourd’hui, on doit courir après le travail et on a perdu cette capacité de se projeter dans le temps. Avec le postfordisme et la tertiarisation, l’économie évènementielle (des salons, des foires, comme ici à Zona Tortona) se développe en dehors des règles syndicales, avec des horaires incroyables, des salaires au lance-pierres, souvent sans contrat de travail.

Cette précarité est acceptée par les travailleurs dans la mesure où ils caressent l’idée de devenir un jour de grands designers, de grands photographes ou stylistes, qui gagnent beaucoup d’argent et parce qu’ils bénéficient en attendant d’une forte rémunération symbolique. Par conséquent, il y a énormément de travail gratuit, surtout dans la mode, avec ce que les Américains appellent Work for exposure : travailler gratuitement pour se mettre soi-même en vitrine.

Une telle exploitation du temps de travail au bénéfice de grandes entreprises aurait semblé délirante aux ouvriers du quartier qui occupaient les usines dans les années 1970. Mais dans l’état actuel des choses, à l’intérieur d’une telle condition précaire, il ne peut pas y avoir de luttes consistantes. En quinze ans, nous ne sommes jamais arrivés à organiser un mouvement sérieux de précaires. On a essayé, au début des années 2000, à Milan notamment, autour du 1er-Mai, en organisant le MayDay. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes, tandis que la manifestation officielle à l’appel des trois principaux syndicats traditionnels n’a rassemblé que 5 000 personnes 13.

À présent, j’ai quand même l’impression que la fascination pour l’imaginaire et le symbolique de la mode et du design baisse considérablement. Plus grand-monde ne croit encore à cette image glamour de Milan : le secteur a beaucoup flanché, la Fashion week ne dure plus que trois jours. Il y a beaucoup d’autres villes qui ont pris le relai pour devenir des centres de la mode, ou de sa commercialisation. Milan est passée à la périphérie, Cologne en Allemagne semble désormais plus importante. Je vois ça dans la disparition de beaucoup d’agences de photographie ou de modèles : dans ma rue, par exemple, les quatre ou cinq qui existaient ont toutes fermé. Ce n’est pas seulement à cause de la crise. Milan, en tant que marque, a aussi perdu de sa capacité d’attraction, flouée par ce secteur économique qui vit de tels effets d’apparition-disparition.

Le problème, c’est que les gens qui se penchent sur la question du travail étudient en général le travail misérable, l’exploitation à MacDonald’s ou celle subie par les immigrés, etc., mais le travail tertiaire de la petite bourgeoisie ou de la classe créative ne semble intéresser personne. C’est une question de course au sensationnel, de photogénie : le mineur ou l’ouvrier-masse 14 porte les traces de son travail sur sa gueule, tandis que le travail immatériel a l’air cool et relax – photographier par exemple un chargé de communication ne raconte pas grand-chose de sa condition. Il affiche plutôt le sourire, c’est sa carte de visite pour trouver de l’emploi, mais sa condition empire sans cesse.

Photo : Ferdinand Cazalis

Enquêter sur cette petite bourgeoisie déclassée permet d’en apprendre beaucoup sur la forme moderne de l’exploitation, car c’est en passe de devenir la forme majoritaire du travail, dans une universalisation de la précarité. Aujourd’hui, tu passes ta vie dans la précarité, pas seulement ta jeunesse. Ce n’est plus le triste sort de quelques malchanceux, ou de paresseux, c’est au contraire le modèle, la matrice de l’emploi contemporain, expérimenté dans les secteurs les plus immatériels, mais ensuite décliné à l’ensemble de la production. Si l’on n’arrive pas à penser ce problème, on ne peut pas développer une politique et un parcours d’émancipation.

En effet, on ne peut plus faire démarrer l’analyse sur l’ancienne classe ouvrière, ça ne veut presque plus rien dire. Ma fille par exemple a commencé en travaillant comme réalisatrice de film il y a 20 ans et elle gagnait le double par rapport à maintenant. Il y a eu une énorme dégradation des salaires, et si l’on veut gagner le minimum pour vivre, on doit faire des journées de travail de 14 à 15 heures pour gagner 150 euros. La concurrence permet d’expliquer cela, avec la saturation des candidats dans ce secteur, bien sûr, mais c’est surtout que les gens sont de plus en plus disposés à travailler pour rien. C’est assez incroyable. Ils ne parviennent pas à se regrouper, à se fédérer…

Avec ACTA, on ne travaille pas sur le travail précaire, mais sur le travail indépendant, sur les free-lances. Même si on retrouve des similitudes, les mentalités sont différentes. Les précaires aspirent à un travail stable, même dans leur inconscient, tandis que les free-lances veulent être indépendants, ils refusent un boulot fixe et stable, même si tu leur proposes.

En tout cas, la mentalité est celle d’un individualisme exacerbé : je n’ai pas de collègues, seulement des concurrents, je ne peux pas échanger mes connaissances, etc. Avec le renouveau des unions aux États-Unis dans les années 1990-2000, les syndicats nouvelle génération connaissent un certain succès, surtout depuis qu’ils ont investi le champ du coworking.

Le coworking a été inventé par un immigré italien à Londres, le Hub, c’était une manière de survivre dans le monde du business en se regroupant par activité dans un même espace au lieu de travailler chacun dans son coin. Les grosses boîtes y ont vu une opportunité pour rassembler leurs prestataires, en vue de stimuler leur créativité et leur production : individualiser à outrance se révélait contre-productif. Mais peu à peu, ces espaces de coworking se sont parfois transformés en communautés d’entraide sur des questions fiscales, sociales ou salariales. Bien entendu, cela reste aussi lié au travail, pour se filer des clients ou des tuyaux, mais ça ébrèche l’individualisme et, pour le travail syndical, c’est beaucoup plus intéressant. La valeur la plus importante du mouvement ouvrier a été la solidarité, et le coworking est le premier pas vers cela, dans la mesure où on recommence à partager les connaissances – lesquelles constituent la matière première de cette industrie. Dans une perspective syndicale, il est tout de même plus intéressant de travailler avec des personnes réunies dans un même espace qu’avec des atomes qui télétravaillent chacun chez soi. La concurrence n’est plus vis-à-vis de ton collègue mais vis-à-vis des grosses boîtes.

Cette année, nous allons à nouveau essayer d’organiser une manifestation et des grèves de précaires pour le 1er-Mai, à l’occasion de l’inauguration concomitante de l’Expo-2015. »

Où boire un verre ?

Où manger ?

-

1. Ristorante Pizzeria – San Carlo, Via Solari.

-

2. Osteria – Ai Binari, Via Tortosa.

-

3. Bar – Rattazzo, Via Vetere.

Pour aller plus loin :

-

1. Grammaire de la multitude, Paolo Virno, éd. L’Éclat.

-

2. Nous, opéraïstes, Mario Tronti, éd. L’Éclat.

-

3. À l’assaut du ciel, Steve Wright, éd. Senonevero, en ligne.

-

4. Dalla classe operaia alla creative class, Sergio et Sabina Bologna, éd. Derive Approdi.

-

5. Gli autonomi, A cura de Sergio Bianchi et Lanfranco Caminiti, éd. Derive Approdi.

Sur le net :

-

1. <actainrete.it>

-

2. <freelancersunion.org>

L’Expo-2015

Milan a déjà été le siège de l’Exposition universelle de 1906 sur le thème des Transports. Prévue du 1er mai au 31 octobre 2015, l’Expo-2015 aura cette fois-ci pour thème « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Avec un budget de 20 milliards d’euros, l’Expo attend 29 millions de visiteurs et la participation de 175 pays. Les organisateurs tablent sur une augmentation de 10 % du chiffre d’affaires des entreprises locales. 22 000 personnes sont employées pour l’évènement, dont 18 500 avec des contrats de travail de volontaires (gratuitement). En signant cet accord avec la société en charge de l’exploitation (Came) et la municipalité, c’est la première fois que les syndicats majoritaires (CGIL, UIL, CSIL) institutionnalisent le travail gratuit.

Le prétexte a été le caractère exceptionnel de l’Expo, mais dans les dernières réformes du marché du travail italien, les modalités en vigueur ont inspiré le plan Garanzia giovani, financé par l’Union européenne. Il s’agit d’un plan d’embauche pour insérer les 29-34 ans dans le marché du travail. À travers des stages dans le cadre d’un « Service civil », les jeunes italien.ne.s doivent obligatoirement travailler pendant un an, 5 jours par semaine, pour 400 euros par mois. Une exploitation jamais vue au prétexte de l’insertion : les promoteurs de ce plan estiment que « le jeune » se familiarise ainsi avec l’esprit d’entreprise, améliore son curriculum vitæ, et augmente ses opportunités et le nombre de ses contacts sur Facebook.

L’Expo-2015 s’insère dans la course à l’image que s’est créée Milan depuis 30 ans, en concurrence avec les autres grandes villes d’Europe. Une économie fondée sur l’évènement à partir de laquelle les entreprises locales cherchent à attirer les capitaux, au prix du déplacement des populations les plus pauvres des centres-villes vers la périphérie et d’une augmentation des dispositifs sécuritaires pour garantir la bonne tenue d’évènements disproportionnés et éphémères. En décembre 2014, la préfecture a par ailleurs annoncé un plan de 200 expulsions de logements occupés en une semaine. Pour les opposants à la tenue de l’Expo, les mots d’ordre sont : Précarité (travail bénévole et investissements temporaires), Dette 15 et Béton (restructuration et spéculation immobilière).

3. Quartiere isola : biocapitalisme et biosyndicats

Un peu d’histoire

L’EuroMayDay et les années 2000

Au début des années Berlusconi (trois fois président du Conseil entre 1994 et 2011), les mouvements de la gauche radicale italienne restent sporadiques et peu fédérateurs. Ce n’est qu’en 2001, avec le rassemblement d’ampleur internationale contre le G8 à Gênes que le vent semble se lever. De nombreuses émeutes et destructions dans la ville se terminent tragiquement par la mort de Carlo Giuliani, 23 ans, tué par la police, 600 blessés et le scandale de la caserne Bolzaneto 16.

La même année, une « MayDay Parade » est organisée à Milan. À l’occasion de la traditionnelle mobilisation des travailleurs du 1er-Mai, des milliers de personnes défilent contre la précarisation des conditions de travail et de vie. Ce « 1er-Mai des précaires » reviendra à Milan les années suivantes, mêlant joyeusement parades colorées, occupations, sabotages, piquets devant les entreprises ne respectant pas ce jour chômé… En 2004, le MayDay milanais réunit 100 000 précaires, davantage que la manifestation des syndicats traditionnels de Rome.

À l’automne 2004, en marge du Forum social européen de Londres, un réseau d’une dizaine de collectifs réunis à l’université de Middelsex annonce l’organisation coordonnée d’un « EuroMayDay » 2005 dans les principales villes d’Europe. Ils appellent leurs « sœurs et frères européens, les marxistes autonomes, anarchistes post-industriels, syndicalistes, féministes, antifas, pédés, anarchogreens, hacktivists, ouvriers cognitifs, travailleurs occasionnels, sans revenu et/ou sans contrat de travail et leurs semblables, à se connecter et s’organiser pour une action sociale et politique commune en Europe ».

Une série d’EuroMayDay réunira jusqu’à 300 000 personnes chaque année en 2005 et 2006 dans plusieurs villes : Paris, Londres, Milan, Barcelone, etc., avant de s’essouffler au tournant des années 2010.

Se promener :

Coincé entre les deux principales gares de Milan, Garibaldi et Centrale, cet ancien quartier ouvrier est le théâtre de la plus importante opération de rénovation de la ville.

De plus en plus branchée, la zone abrite le Bosco verticale de l’architecte Stefano Boeri : deux immeubles « bio » de 27 étages truffés de milliers d’arbres et arbustes pour décorer cet ecobuilding hors de prix. Autour de la tour Unicredit, la plus haute de la ville avec ses 230 mètres, la crise économique a pour l’instant suspendu les projets de Musée de la mode (MODAM) et de Cité de la mode. La spéculation immobilière bat pourtant son plein, et, attendant une embellie des prix du foncier, de nombreux immeubles tout fraîchement élevés ou rénovés restent vides.

À voir :

Qui dit logements vacants dit bâtiments squattés. C’est le cas de Piano Terra, en rez-de-chaussée d’un immeuble face au Bosco verticale. Avec une salle de concert et un bar autogérés, ce lieu occupé héberge le collectif San Precario, réuni autour de la figure du saint patron des précaires, et qui édite la revue Quaderni di San Precario.

Selon l’étymologie, un précaire est celui qui n’a plus qu’à prier. Il peut à présent se vouer à ce saint, apparu pour la première fois le dimanche 29 février 2004, lors d’une autoréduction 2 dans un supermarché milanais, mais dont la véritable consécration date de l’EuroMayDay de la même année.

L’idée autour de cette figure iconique est de valoriser l’image du précaire : celui-ci n’est pas un malchanceux ni un fainéant. Considérant que plus de la moitié de la production de valeur est réalisée à Milan par les précaires, il s’agit de montrer que cette situation n’est pas marginale, et qu’elle détient un potentiel de subversion positif.

Qui rencontrer ?

À Piano Terra, de nombreux collectifs se partagent l’usage, les tâches et l’organisation du lieu : l’APE (Association prolétarienne d’excursionnistes – des randonneurs alpins opposés au projet de ligne de chemin de fer à grande vitesse Lyon-Turin), le GAS (Groupe d’achats solidaires), la Palestra popolare (Association sportive contre le sexisme et le racisme), le SUC (Spazio Ufficio Condiviso – un espace de coworking pour le partage des informations juridiques et syndicales des freelances), OffTopic (étudiants et stagiaires menant des actions et des discussions contre la gentrification), NoExpo (réseau de luttes contre l’Expo2015), et nous l’avons vu, San Precario, dont fait partie l’économiste Andrea Fumagalli. C’est lui qui clôturera notre visite de Milan :

« Dans la mode, un stagiaire milanais qui travaille plus de 40-45 heures par semaine pour moins de 400 € par mois pourrait crier à l’exploitation. Mais la plupart ne sont pas tant intéressés par le salaire monétaire que par la rémunération symbolique. Untel te dira : “Cette semaine, j’ai obtenu le numéro privé de la responsable de publication de Calvin Klein.” Obtenir un numéro de téléphone, c’est un salaire. Tout ce qui est susceptible d’ouvrir des portes vers une carrière est considéré comme rémunération, et justifie donc le travail gratuit.

Ce n’est pas un hasard si les métiers comme la mode et le design, fondés sur la production immatérielle, sont des secteurs avec un degré de précarité incroyablement haut. Dans le capitalisme, l’organisation du travail est dépendante des modalités d’organisation de la production. Dans l’usine automobile ou de production textile, la précarité reste faible en comparaison des métiers centrés sur l’image et la communication, car la production industrielle nécessite continuité, stabilité et rigidité plutôt que flexibilité. Les machines utilisées sont rigides, car adaptées au produit final. Mais avec le capitalisme cognitif et la production de savoirs, la nouvelle machine, c’est le cerveau, et le cerveau est très flexible : il n’y a rien de plus dynamique que le langage. Si les technologies ne sont plus mécaniques et répétitives, mais deviennent des technologies de communication et de langage, alors toute la modulation et l’organisation du travail suit, et la précarité – l’élasticité – règne.

Par conséquent, le travail dans les services est précaire : freelances, contrats de travail précaires, contrats d’apprentissage, stages. En Italie, il y a plus de quarante formes de contrats de travail. La moitié d’entre eux concernent le travail subordonné (l’équivalent des CDD ou CDI en France). Mais l’autre moitié concerne toutes ces formes de travail qu’on appelle ici de “collaboration occasionnelle ou continue”, où le travailleur est formellement indépendant, non-salarié. Il est payé quand le travail est terminé, comme un artiste, mais il reste subordonné à celui qui passe la commande : au final, tu n’es ni artiste ni indépendant – tu exécutes simplement la commande.

Le statut d’indépendant ne vaut qu’au niveau des taxes professionnelles, qui ne sont plus à la charge de l’employeur mais du travailleur. Qui plus est, le contrat est parfois exclusif : tu as un bureau dans l’immeuble de ton “client”, où tu vas travailler 8 heures par jour, avec un mot de passe, et parfois même ton nom inscrit sur la porte – tu n’as d’indépendant que le titre !

En 2001, le premier MayDay a été lancé avec l’envie d’organiser la force de travail précaire, d’abord pour les travailleurs de la grande distribution, car à cette époque, le plus gros employeur de la ville était la chaîne de supermarchés Esselunga. Puis en 2004, avec San Precario, nous avons cherché à constituer une autoricerca (auto-recherche, dans la continuité de la conricerca opéraïste 17) de la condition précaire, c’est-à-dire une enquête sur les conditions de travail, menée par les précaires eux-mêmes. La revue Quaderni di San Precario, cherche à fabriquer un langage commun : des concepts et des problématiques autour desquels se rencontrer.

Nous avons mené beaucoup d’enquêtes sur le travail cognitif, dans la distribution ou l’édition, auprès des travailleurs eux-mêmes. Nous en sommes arrivés à définir la question précaire comme un système de “chantage” économique et politique, grâce à deux ressorts sensibles : 1. La peur : avec des contrats courts ou en l’absence de contrats, les précaires ont peur de ne pas trouver de boulot à la fin de chacune de leurs missions ; 2. L’illusion : on accepte d’être payé au lance-pierres, voire pas du tout, en échange d’un travail à grande rémunération symbolique, un boulot prestigieux (styliste de grand couturier, cinéaste, éditeur, etc.).

Pratiquement, nous avons développé trois axes d’action. 1. Des campagnes de subversion et de contre-communication : diffuser un contre-imaginaire pour montrer que la précarité n’est ni conjoncturelle ni limitée, mais majoritaire. La précarité est une condition de vie et non de travail : même les travailleurs qui ne sont pas officiellement précaires le sont psychologiquement, car ils savent qu’ils peuvent le devenir du jour au lendemain (un ouvrier dans l’automobile, constamment menacé par les délocalisations, n’a plus la même assurance de stabilité que dans les années 1960). 2. Une activité d’entraide pour les problèmes juridiques et sociaux. 3. Des actions directes sur les lieux de travail : des piquets, des blocages ou des occupations avec des mots d’ordre comme “Précariser les précarisateurs”.

Photo : Ferdinand Cazalis

Le MayDay a ainsi alterné entre belles victoires et échecs cuisants. Le principal problème, c’est que nous n’avons pas été capables d’accéder à une reconnaissance publique. Notre défiance envers les interlocuteurs classiques (les syndicats traditionnels, les partis ou les médias de masse) a évidemment joué en notre défaveur. L’opinion publique, persuadée que tout cela émane des centres sociaux, de l’Autonomie et d’une poignée de subversifs, n’est souvent pas loin de nous considérer comme des terroristes.

Nous avons tenté d’organiser un réseau national, avec l’objectif d’États généraux de la précarité, et avons lancé l’idée des grèves précaires, c’est-à-dire pas seulement le blocage des stocks de production, mais aussi des flux de transport, de personnes et d’informations. Facile à dire mais difficile à faire. Et nous n’avons jamais réussi à le faire.

Nous avons toujours dit que le MayDay n’est pas une organisation syndicale, mais nous réfléchissons beaucoup à la question d’un “biosyndicat”, qui ne concernerait pas seulement le travail, mais la vie-même. Cela vient de nos réflexions sur la “bioéconomie” : quand la vie-même est mise au travail.

Les facultés cognitives et sensitives sont la nouvelle base du processus d’exploitation et d’accumulation du capital. Le vieux rapport entre travail productif (industriel) et travail improductif (consommation, reproduction, services) n’est plus une distinction opérante. La nouvelle organisation du travail est de plus en plus fondée sur les formes de vie ou de coopération sociales. Tout est pris en compte par l’économie : l’utilisation du temps libre ou de la connaissance comme facteurs productifs, les cercles de connaissance ou réseaux sociaux, les processus de formation et d’éducation, l’aspect physique de chacun.e, les questions du bien-être ou de la santé, etc.

Ainsi, les nouveaux facteurs de croissance économique, sous l’impulsion de la classe créative, sont des exploitations dynamiques de l’apprentissage et du réseau, deux aspects relevant traditionnellement de la vie hors travail, mais qui sont à présent extrêmement valorisés par le capitalisme, et dont seulement une petite part est rémunérée.

Par ailleurs, l’usine traditionnelle n’existe plus, elle a élargi son territoire pour passer dans l’espace virtuel : tu peux travailler à la maison avec ton ordinateur, tu n’as plus besoin d’être réuni avec les autres travailleurs au même endroit. Le processus de la précarisation est un processus de fragmentation et de séparation. Dans l’usine traditionnelle, le rapport avec la machine est un travail convergent qui va produire la même perception du travail pour tous les travailleurs, même si la subjectivité de chacun est différente. Or quand c’est la vie qui est mise au travail, la perception subjective individuelle du travail varie selon l’individu.

Comment initier alors un processus de recomposition de ce potentiel sujet révolutionnaire (un parmi d’autres) ? La précarité ne définit pas pour le moment une condition de classe, mais elle peut le devenir. On pourrait redéfinir le concept de classe selon Marx et Lénine (classe pour soi et classe en soi) en posant la question : qu’est-ce qui définit la classe ? Est-ce que c’est la condition de travail partagée ? Ou bien est-ce la perception et le sentiment de partager une condition commune, au-delà de nos différences personnelles ? Pour l’instant, pour paraphraser les opéraïstes, comme il n’y a pas de lutte de classes précaires, il n’y a pas de classe de précaires.

En partant de cette analyse du biocapitalisme qui exploite non plus seulement le temps passé à l’usine mais l’ensemble de la subjectivité du travailleur, l’idée d’un biosyndicat aurait pour objectif de mettre en valeur ce sentiment de condition commune. Pour cela, des lieux peuvent être cultivés ou créés, sur la base des espaces de coworking, ou d’espaces autogérés, comme à Piano Terra, pour partager expériences et perceptions de précarité personnelles.

Mais un biosyndicat aurait également pour tâche de dépasser le cadre du lieu de travail ou du temps de travail et la question de la défense de l’emploi chère aux syndicats classiques. Pourquoi de plus en plus de personnes rechignent à entrer dans le marché du travail tel qu’il est organisé aujourd’hui, ou veulent en sortir ? Je pense qu’ils ont souvent de très bonnes raisons vu la déqualification et la précarisation ambiantes ! Comment agir collectivement et solidairement vis-à-vis de ces refus ?

Un biosyndicat permettrait peut-être de nous organiser pour lier les problématiques du travail avec des questions plus sociales : celle du revenu de base, de nouvelles modalités de services sociaux, de l’accès aux communs, de l’open source, du logement, de la maternité, du transport, de l’accès à la connaissance, à la formation… C’est vrai que sur ces terrains-là, il n’y a pas encore de grandes luttes, seulement des luttes circonscrites. Mais c’est très bien ainsi, car il suffirait que l’une gagne, pour qu’elle donne de la puissance aux autres. »

Photo : Ferdinand Cazalis

Pour aller plus loin :

-

1. Andrea Fumagalli, La vie mise au travail, éd. Eterotopia France.

-

2. La Coordination des intermittents et précaires d’Île-de-France : <cip-idf.org>.

-

3. Maurizio Lazzarato, Gouverner par la dette et Marcel Duchamp et le refus du travail, éd. Prairies ordinaires.

-

4. Expopolis, il grande gioco di Milano 2015, OffTopic et Roberto Maggioni, éd. Agenzia X.

Sur le net :

-

1. <pianoterralab.org>

-

2. <precaria.org>

-

3. <quaderni.sanprecario.info>

-

4. <noexpo.org>

Où boire un verre ?

Où manger ?

-

1. Bar – La Cantinetta, Piazzale Carlo Archinto.

-

2. Jardins partagés – Isola Pepe Verde, Via Guglielmo Pepe (repas partagé chaque mardi à 12 h 30).

-

3. Osteria – Vecchi Sapori, Via Francesco Carmagnola.

Où trouver un livre ?

-

1. Libreria Les mots, Via Carmagnola.

-

2. Isola libri, Via Pollaiuolo.

Remerciements

Le terrain de ce guide a été élaboré avec l’indispensable et précieux concours d’Alexis Berg et Michel Le Meur, grâce à l’accueil inconditionnel et avisé de Duccio Scotini et Cosimo Lisi.

- En 1949, Giangiacomo Feltrinelli fonde l’Istituto per la storia del Movimento Operaio (Institut pour l’histoire du mouvement ouvrier) et, en 1954, la maison d’édition Feltrinelli, dont les titres accompagnent les mouvements sociaux des années 1960-70. En 1968, il se rend en Sardaigne pour prendre contact avec les milieux de la gauche et du nationalisme insulaire. Le projet de Feltrinelli était de transformer la Sardaigne en une Cuba. Entré en clandestinité en 1969, il rejoint l’organisation de lutte armée GAP (Gruppi d’Azione Partigiana). Il meurt en 1972, en voulant dynamiter des pylônes électriques près de Milan. Aujourd’hui, les héritiers de la maison d’édition Feltrinelli en ont fait un empire du business éditorial des plus férocement capitalistes.

- Mario Tronti, « La rivoluzione copernicana », transcription du procès-verbal de la réunion du 27 mai 1963, dans L’operaismo degli anni Sessanta.

- Michele Filippini, « Mario Tronti et l’opéraïsme politique des années soixante », Cahiers du GRM, en ligne, 2, 2011.

- Sur le concept opéraïste de conricerca, voir « De plumes et de plomb – Voyage au pays des oiseaux mangeurs-de-livres », Ferdinand Cazalis, <article11.info> et « Aux origines de l’enquête ouvrière : conricerca et ligne de classe en Italie dans les années 1950-1960 », Andrea Cavazzini, Cahiers du GRM.

- Le bordiguisme est un courant marxiste qui se reconnaît dans les idées de Lénine sur la question du parti unique. Ce courant se réclame des idées d’Amadeo Bordiga, l’un des fondateurs avec Antonio Gramsci du PdCI.

- « Primo e Sabina della libreria Calusca di Milano », dans Emina Cevro-Vukovic, Vivere a sinistra. Vita quotidiana ed impegno politico nell’Italia degli anni ‘70. Un’inchiesta, Arcana, Roma, 1976, p.33.

- Voir la section « Un peu d’histoire » du quartier Tortona.

- Voir plus bas la section « L’Expo-2015 ».

- Toni Negri et Carlo Vercellone sont les principaux théoriciens de cette nouvelle forme du capitalisme, dans laquelle la production de connaissances joue le rôle principal, à la différence du fordisme où prédominaient la spécialisation des tâches, la recherche d’économies d’échelle et l’investissement matériel. L’efficacité ne réside plus dans les gains de temps de travail, mais dans les processus d’apprentissage et d’innovation. La capacité créatrice est dans la tête des détenteurs des connaissances, non dans le porte-feuille du propriétaire des machines.

- Attaque violente visant les membres inférieurs d’une personne dans un but de punition ou d’avertissement.

- Dans The Rise of the Creative Class (2002), le géographe controversé Richard Florida a forgé cette notion pour désigner une population urbaine, mobile, qualifiée et connectée – au cœur des enjeux du « capitalisme cognitif ». Il existe une corrélation entre la présence de la classe créative dans les grandes villes et un haut niveau de développement économique. Elle est attirée par certains lieux de vie dont elle renforce encore l’attractivité, d’où l’intérêt que lui portent élus municipaux et urbanistes. C’est par elle que passe la gentrification des quartiers populaires, dans une lente expulsion des plus pauvres au profit de la spéculation immobilière et du commerce.

- Recentrage d’une entreprise sur son cœur de métier et sa communication.

- Voir la section « Un peu d’histoire » du quartier Isola.

- Notion développée dans l’opéraïsme, l’ouvrier-masse s’oppose à l’hyperqualification de l’ouvrier-sublime. Il est caractérisé par un travail relativement simple, sa place au cœur du processus de production immédiat, et l’absence chez lui des liens qui avaient attaché les ouvriers qualifiés à la production.

- Après l’Exposition universelle de Séville en 1992, la ville, qui avait investi énormément de fonds publics, a fini surendettée, tandis que les grandes entreprises ont accumulé les profits. C’est le processus qu’on appelle « privatisation du profit, socialisation de la perte ».

- Le 22 juillet 2001, 307 manifestants qui dormaient à l’école Diaz sont arrêtés puis séquestrés pendant trois jours par des policiers et carabiniers à la caserne Bolzaneto et y subissent de nombreux sévices physiques, violences et humiliations, y compris à caractère sexuels. Si la police italienne a longtemps fait corps pour taire ces évènements, Michelangelo Fournier, officier de police et ex-adjoint au préfet de police de Rome, a reconnu en octobre 2007 des violences graves, affirmant même : « Cela ressemblait à une boucherie. »

- Sur la conricerca, voir ci-dessus la note 4.