Ce « manuel pour les habitants des villes » d’aujourd’hui est un documentaire, en trois volets – à lire et écouter – réalisé par le collectif Précipité dans trois centres d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale, avec leurs habitants entre 2003 et 2010. Comment vivre sans papiers, sans logement ? C’est quoi être chômeur ou travailleur précaire ? Quelles expériences des frontières, de l’hébergement social, du travail ? Comment ces dispositifs de contrôle et de gestion de la précarité imposent leur rythme et leurs itinéraires, individualisent, se retournent, parfois, dans les pratiques, les usages, les luttes ?

Écouter le documentaire

-

plage 1 Et maintenant, nous sommes là. (Sem)

-

plage 2 Seule la nuit nous relie, le matin on se sépare. (Mamadou)

-

plage 3 Est-ce que je suis en France ? (Sem)

-

plage 4 D’où vient ce sentiment de malveillance générale ? (Sem)

-

plage 5 Un ticket de métro, tu peux te retrouver à la frontière. (Nordine)

-

plage 6 Il faut traverser des montagnes, des océans pour avoir un visa. (Gustave)

-

plage 7 Nous ne sommes pas les débiteurs de nos gouvernements. (Myriam)

355 RUE DES PYRÉNÉES

Paris, janvier 2003. Premier rendez-vous au foyer Emmaüs. Nous connaissons déjà le lieu et son directeur, Mustapha Beckhtaoui, qui a organisé cette rencontre avec le personnel et les hébergés. C’est samedi, il y a un peu de monde. Le week-end fait ici figure de parenthèse, les hébergés pouvant exceptionnellement demeurer dans l’immeuble pendant la journée. Nous sommes installés dans la salle commune, au rez-de-chaussée de cet ancien hôtel. Nous projetons sur une petite télé un film 1 pour introduire notre proposition d’atelier documentaire. L’idée est simple, à la mesure du peu que nous savons : depuis plusieurs années, ce foyer, comme beaucoup d’autres en région parisienne, comprend une grande majorité de personnes étrangères, qui arrivent d’à peu près toutes les régions du monde. Nous proposons de réfléchir avec eux sur l’idée de frontière. Nous parlons d’« atelier de témoignages », d’« enquête » pour expliquer notre démarche. Il s’agit moins de travailler sur un thème que de créer les conditions d’un travail collectif. Plus précisément de faire émerger la possibilité d’une prise de parole à l’intérieur du lieu et de tout construire à partir de là. Ensuite, nous verrons bien…

De cette première discussion, c’est l’idée de témoignage qui semble la plus concrète à tout le monde. Le reste, notre installation éventuelle ou l’idée de travailler ensemble paraissent floues. Le lieu n’est pas fait pour cela, tout le monde est ici de passage. Au moment de se quitter, certains viennent individuellement nous parler du pays abandonné, des difficultés rencontrées pour arriver jusqu’à Paris. Ces choses-là se racontent dans le couloir, de personne à personne. Nous quittons la salle en promettant d’apporter la semaine suivante une affiche annonçant le projet. Tout le monde se disperse. Certains demandent leur clef de chambre au « compagnon » assis derrière le comptoir à l’entrée de la salle, d’autres ressortent avec nous dans la rue.

La rencontre s’est finalement poursuivie pendant quatre mois, temps de notre présence à l’intérieur du foyer. Mais il a fallu toujours repartir de là. Quotidiennement, passer du temps en bas, entre les deux portes d’entrée de l’immeuble faisant un peu office de sas, le couloir conduisant à l’escalier de cinq étages, et la salle commune. S’appuyer sur le rythme officiel du lieu, ses contraintes de fonctionnement. Prendre conscience qu’au-delà du cadre matériel, il y avait une situation institutionnelle précise, dite « Centre d’hébergement d’urgence ». Soixante-cinq personnes maximum, en principe deux par chambre. Une durée de présence autorisée de 15 jours renouvelable une fois. Des horaires stricts de fermeture entre 8h00, le matin, et 18h30, le soir. Pas vraiment un lieu en fait, puisque quasiment vide tout au long de la journée, hormis quelques « compagnons » occupés aux tâches d’organisation et de ménage. Entre 18h30 et 22h00, un court moment d’intensité, pourtant loin de présenter les traits d’une vie commune. Succession des retours au foyer. Défilé dans les escaliers qui conduisent aux chambres. Allées et venues dans le couloir d’entrée avec ceux qui se dirigent vers la salle de repas, utilisent le poste téléphonique, ou viennent rencontrer le directeur. La porte de son bureau est toujours ouverte, il y a peu de temps pour répondre aux problèmes de chacun. 20h00, rassemblement devant le journal télévisé. Scotchée sur une vitre de la salle, une note de la direction « rappelle aux permanents, hébergés et compagnons qu’à 22h30, lors de la fin du film de la soirée, tout le monde doit regagner sa chambre ».

L’ordinaire de l’urgence en somme, avec cette étrangeté d’un lieu entièrement aspiré vers le dehors. Le vieux schéma de réinsertion des populations pauvres soumet le lieu à un temps social encore dominé par la norme du travail salarié. Le matin, les personnes sont censées sortir, entreprendre des démarches, se rendre dans d’autres structures comme les centres de jour par exemple. Rien ne donne l’illusion d’un arrêt possible. La logique d’urgence restreint la logique d’accueil, et avec elle, l’idée d’un temps propre au lieu et à ceux qui le fréquentent. Que veut pourtant dire l’urgence lorsqu’elle s’applique à des personnes qui circulent incessamment dans le réseau de l’assistance ? Durant les quatre mois passés à l’intérieur du foyer, nous en avons vu beaucoup partir et revenir. Certains étaient déjà familiarisés avec le « circuit », d’autres, à peine arrivés sur le territoire français, le découvraient encore. La plupart étaient passés par les mêmes étapes, avec plus ou moins de chance, plus ou moins de difficultés : Roissy, la zone d’attente, le numéro d’urgence du 115, le centre pour sans-abris de Nanterre, le métro, les squares, la rue… le foyer de la rue des Pyrénées. Un parcours-type replaçant l’arrivée aux portes du foyer dans l’échelle plus vaste de leurs trajets migratoires. Notre intention n’était pas de décrypter l’institution Emmaüs, mais d’y inscrire matériellement une tentative documentaire. Partir de ce qui pouvait être dit et rendre visible ce que cette parole portait. Le pari était double : interroger l’hypothétique communauté de ceux qui trouvaient ici un abri et décrire ce qu’elle nous permettait de voir et d’apprendre. De cette expérience documentaire, le foyer n’a jamais été le sujet, mais il en est devenu la métaphore. Où étions-nous ? La question était difficile à un endroit où espace et temps fuient en permanence, où la logique institutionnelle interdit toute inscription des corps et des pensées. Un hébergé, Mamadou, en a pourtant trouvé la formule : « Nous sommes dans la frontière ». Les quatre mois de notre installation ont entièrement été consacrés au déchiffrement de cette parole.

RÉCITS

Quatrième étage. Chambre 41. Comme les autres, une pièce unique assez étroite, divisée en son milieu par une salle de bain. À gauche, un espace juste assez grand pour installer deux lits, à droite, dans le prolongement de la porte d’entrée, un renfoncement avec une armoire. La chambre est vacante, et avec la complicité du directeur, nous l’avons transformée en salle de réunion. Une affiche réalisée dès les premières semaines est collée sur la porte d’entrée. Une carte d’Europe, avec, attablées tout autour, les silhouettes de plusieurs personnages en train de discuter. Un titre en assez gros lettrages : « Atelier de réflexion autour du mot frontière ». Sa valeur est d’usage : établir un point d’accroche dans le lieu, empiéter de façon visible sur l’anonymat des chambres. Elle indique la volonté de trancher sur le silence qui entoure la réalité sous-jacente du lieu, sa géographie véritable. On donne rendez-vous ici. À n’importe quelle heure, quand les personnes peuvent, trouvent le temps. Au fil des semaines, une vingtaine d’entretiens seront enregistrés. Très lentement au départ, puis, avec le bouche-à-oreille, à un rythme plus soutenu. Tout reste compliqué et il faut toujours deux, trois rendez-vous manqués pour finir par réaliser l’enregistrement. Reste d’ambiguïté, de méfiance, cet entretien risquant toujours d’apparaître comme un entretien de plus, à côté des autres auxquels ils sont contraints : assistants sociaux, directeurs de foyers, agents de l’Ofpra 2… Pourtant, c’est souvent la première occasion qu’ils ont de raconter l’ensemble du parcours qui les a conduits jusqu’aux portes du foyer. De se ressaisir en dehors de ce qu’ils doivent dire ou de ce que l’on attend d’eux selon la catégorie à laquelle ils sont assignés. Qui sont-ils ? Pourquoi sont-ils venus ? De la réponse à ces questions dépendent souvent la possibilité d’un avenir ici et le couperet de la définition plus ou moins précise d’un statut : « demandeurs d’asile », « réfugiés », « sans-papiers », « clandestins », « migrants », « exilés »… Qu’elles proviennent du droit ou de l’opinion, ces appellations restent marquées du seul point de vue des États où arrivent ces personnes. Le regard sur l’immigration opère un tri, une sélection. De même le foyer, où le point de vue humanitaire efface la complexité des trajets personnels.

Paradoxalement, le foyer s’est transformé en instance de visibilité : en regroupant de fait des personnes aux statuts a priori différents (« demandeurs d’asile », « déboutés », « régularisés »), il poussait à interroger ce qu’elles avaient en commun. Sous les problématiques de l’asile ou de l’immigration, nous voulions faire remonter des histoires concrètes, matérielles, orientées par le souci du détail. Comment entendre et voir quelque chose à partir de cette chambre, de ce « point zéro » de l’hébergement d’urgence ? Haby, par exemple, a mis du temps pour commencer à raconter son histoire sans se référer à la lettre qu’une association l’avait aidée à rédiger pour sa demande d’asile. D’un côté, il y avait un témoignage, de l’autre une histoire. Entre les deux, un changement de point de vue capable d’exprimer l’expérience singulière qui s’était ouverte pour elle avec le départ. Sans disjoindre l’avant et l’après, l’ailleurs et l’ici.

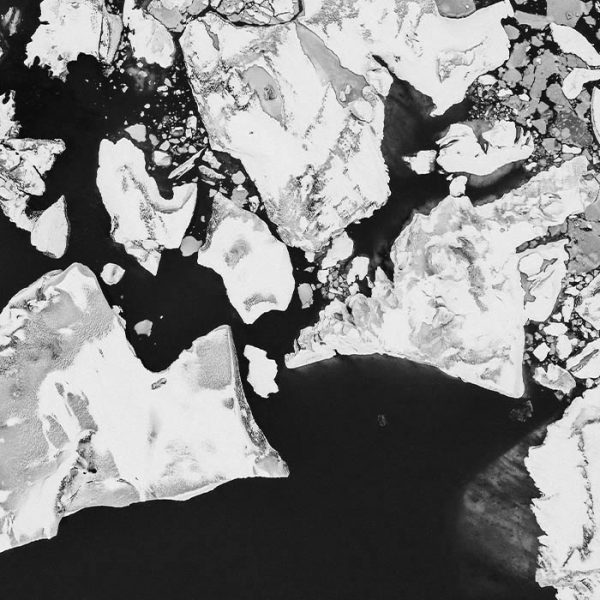

Les pays sont différents, la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie, l’Algérie, le Maroc, la Turquie, le Nigéria… Les raisons, les désirs, les nécessités intriqués au départ, toujours mélangés et multiples. L’unité d’expérience, cependant, est commune. Une brisure, et l’ouverture de quelque chose qui ne s’est pas refermée avec l’arrivée en France. À l’intérieur des différences, une même trame. La perte d’un lieu, le plus souvent, et des attaches qui lui étaient liées. La guerre, les papiers d’identité déchirés, déjà, dans son propre pays. La perte d’un territoire d’existence possible, de ses droits. Ou alors, une géographie subjective qui ne se superpose pas aux frontières étatiques, la sensation d’étouffer. Suivent le départ et l’ouverture d’une longue errance du corps, des affects, de l’identité. Quelque chose de très concret. La nécessité de se cacher dans un camion ou dans un bateau, de changer de lieu en permanence. L’obligation de remettre sa vie dans les mains d’un autre. L’attente. Les histoires individuelles s’enracinent dans des contextes historiques et sociaux très particuliers, mais les mêmes mots reviennent pour décrire ce qui a commencé et ne s’est pas achevé avec l’événement de l’exil, un mouvement en suspens. Au final, quelque chose comme l’entrée dans un espace-temps spécifique, qui indique aussi une sortie du monde ordinaire, une mise à l’écart durable. Comme si le franchissement des frontières était interminable. La carte géographique, les lignes séparant les territoires se brouillent, mais les frontières sont là partout où les mêmes traits d’expérience se répètent. Jusqu’à Paris, jusque dans cette chambre. Enveloppement de deux échelles : une même attente indéfinie, un même confinement, une même errance se continuent dans ce centre d’hébergement qui ressemble finalement à tant d’autres lieux où ils ont fait halte.

JOURNAL

Même chambre 41. La porte est ouverte et nous attendons. Il est 20h00. Personne n’est encore là, sans doute à cause du journal télévisé. Certains se sont engagés à venir. Nous avons un peu réorganisé la pièce pour y installer une grande table. Des affichettes ont été placées dans la salle du bas et dans l’ascenseur, qui annoncent cette première réunion collective.

Au fil des entretiens, une carte subjective du monde a commencé à se dessiner, infléchissant celle qui se retrace chaque jour dans les têtes, à force de peur et d’ignorance, de lois sur les étrangers. Elle transforme la perception du temps et de l’espace, de l’histoire et de la géographie. Combien de « Sud » déjà dans ce qu’on appelle le « Nord » ? Les histoires qui s’entrechoquent à l’intérieur du foyer sont paradoxales. Marquées par la division, elles ne cessent de relier les différentes parties du monde. Il n’y est pas question de l’Autre, mais d’une histoire commune, même si en permanence déniée, refoulée. Ce n’est pas seulement l’histoire de la colonisation, si importante pour comprendre les imaginaires migratoires. C’est aussi une histoire au présent, qui s’écrit sous les pas de ceux qui arrivent et continueront d’arriver. Elles parlent de la guerre, d’un capitalisme en recomposition, du grand tremblement des frontières nationales. Elles parlent de nous.

C’est en tout cas l’idée de ces réunions : à l’entrecroisement de ces histoires individuelles, quelque chose d’autre apparaît, qui met en scène l’état du monde à une échelle globale. C’est l’échelle des vies qui se rassemblent ici et qui font du foyer une sorte de petit observatoire du monde. Les réunions veulent inscrire cela dans les murs du foyer. Une affirmation de Sem nous a particulièrement marqués : « Et maintenant, nous sommes là ». Discuter collectivement, c’est, au-delà des causes et des raisons, prendre acte du fait migratoire, d’une présence, et questionner combien elle modifie les rapports traditionnels du lieu et de l’identité, les certitudes quant à ce qui est d’ailleurs et d’ici. Moins une affaire de témoins que de sujets qui prennent activement part à cette évolution. Qu’ontils à se dire, eux qui partagent cette expérience ? Qu’avons-nous à nous dire ? Cette table de discussion est une fiction : celle d’un espace égalitaire où la pluralité des points de vue pourrait apparaître. Où chaque trajectoire se transformerait en question appropriable par tous, trouverait son propre langage. Nous savons la contrainte ou les violences qui ont impulsé le mouvement des uns et des autres jusqu’à ce foyer. Ils n’en sont pas pour autant sans lieu, sans histoire ou sans culture. Les mots de « réfugiés » ou de « migrants économiques » ne disent rien de ce qu’ils ont emporté avec eux en quittant le pays, la ville, le quartier où ils vivaient. D’autant que l’exil, la migration relancent cette histoire. Ici, à Paris.

Dès la première réunion, il y a du monde. À partir de ceux qui ont déjà fait des entretiens, la discussion s’élargit vite. Les chaises s’alignent jusque dans le couloir. Tout le monde ne parle pas le français, certains traduisent. D’autres passent ou écoutent simplement. Vers 23h00, ceux qui restent autour de la table ne sont pas forcément les mêmes qu’au début. Au fil des semaines, le rendez-vous s’impose. Un petit journal est édité et distribué dans le foyer à partir des discussions, intitulé « Chroniques du foyer-monde ». Il rend visible le travail en cours, fait le lien entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, permet une continuité. Les « Chroniques » sont déposées au rythme irrégulier des réunions sur le comptoir d’entrée du centre, où chaque jour les personnes hébergées viennent chercher leurs clefs de chambre. En bas, les commentaires sont fréquents, on relit ce qu’a dit l’un ou l’autre. Fragments de ce qui se pense ici, même si ça ne sort pas des limites du foyer. À moins d’y entrer, il est impossible de savoir qu’il y a là un centre d’hébergement d’urgence, d’imaginer le réel de ce lieu. L’évolution des discussions organisées dans la chambre 41 en porte l’empreinte. Non pas que l’idée du « foyer-monde » soit fausse, mais elle est contredite par le quotidien des personnes qui se réunissent autour de la table. Ce qui se dit ici n’existe pas à l’extérieur, n’a pas de place. Sauf pour quelques anciens militants politiques dont les réseaux peuvent exister jusque Paris, les espaces collectifs sont la plupart du temps inexistants. Le mouvement des sans-papiers est méconnu, même pour ceux qui sont en France depuis plus longtemps. Et c’est naturellement que les thèmes choisis pour les discussions retournent vers la négativité de l’existence dans la ville. C’est une façon de rappeler que la frontière traverse le foyer lui-même, qu’il est un des lieux de sa matérialisation. Et que la communauté réelle, mais précaire, qui se révèle dans ces discussions explose chaque matin à l’heure de la fermeture du foyer.

TRAJETS

Le lieu est problématique, travaillé par l’écart entre ce que dit l’institution et ce qu’elle fait. Confronté au vécu des personnes hébergées, le principe d’inconditionnalité de l’accueil y résonne étrangement. À l’ampleur des trajectoires, répondent le silence et l’anonymat des chambres. À la complexité des histoires, la logique minimale et aveugle de l’urgence sociale. Au plein, le vide. Dans cette tension, ce qui reste souvent, c’est l’incompréhension d’être là. Les informations qu’on peut obtenir sur ses droits ou sur les démarches à entreprendre sont maigres ; le personnel n’a souvent pas été formé pour cela. Le temps ne donne aucune prise : le turn-over élevé, les listes d’attente à l’entrée des différents centres d’hébergement empêchent qu’on puisse inventer ici des outils collectifs pour sortir de la simple relation d’assistance. Ce centre est débordé, comme les autres. La situation est connue, les journaux en parlent, techniquement : il est question de l’afflux croissant de demandeurs d’asile dans la capitale, du manque de places en CADA 3, d’un risque d’explosion du système… En fait, il faudrait remonter le fil un peu différemment, et surtout, ne pas partir du « problème » de la « saturation des centres d’hébergement d’urgence ». Comprendre le chemin assez réglé qui amène cette nouvelle population jusqu’au dispositif de l’urgence, la fermeture des frontières ne cessant de prolonger ses effets à l’intérieur du territoire. Une addition minutieuse serait à faire, des mesures légales et administratives de plus en plus restrictives qui encadrent les étrangers… jusqu’aux horaires du foyer. À ne considérer que l’exemple de la demande d’asile, souvent la dernière porte d’entrée légale sur le territoire, les délais d’accès à la procédure, de traitement des dossiers, l’interdiction de travailler conjuguent leurs effets pour précariser le séjour en France. La réponse bureaucratique visant à accélérer les procédures ne fait, elle, que déplacer le problème en augmentant le nombre de refus et donc de déboutés de la demande d’asile. Dans cette longue chaîne d’empêchements et d’obstacles, le foyer n’est pas un terme. Au mieux fait-il figure de parenthèse qui, avec le temps, peut revêtir l’aspect d’un piège, dans lequel l’attente n’est parfois que celle de la prochaine expulsion.

Les discussions et entretiens se déroulent majoritairement le soir, et malgré notre présence, le temps partagé reste très réduit. De fait, nous ne cessons de discuter de ce qui se passe à l’extérieur. Les mêmes lieux reviennent, institutionnels comme la préfecture, les centres de domiciliation, ou plus informels comme ceux où l’on peut chercher du travail, rester un peu tranquille, à l’abri. Les adresses sont connues de tous. Le foyer est l’une d’entre elles, où l’on ne passe pas plus de temps qu’ailleurs. Seuls les usages diffèrent : ici, on peut manger et dormir.

Nous voulons poursuivre l’amorce d’enquête qui a émergé des réunions collectives. En décidant d’accompagner quelques-uns aux heures de fermeture du foyer, nous ajoutons l’idée d’un travail photographique. Nous en discutons avec ceux qui sont le plus présents depuis le début, Haby, Myriam, Mamadou, Nacer, Gustave, Sem… parce qu’ils travaillent au foyer ou y sont revenus depuis notre arrivée. Pas de photographies des visages, juste de l’espace parcouru quotidiennement. Nous voulons voir la ville par-dessus leur épaule. Ils seront nos guides. Les rendez-vous sont pris, avec pour point de départ et d’arrivée, le foyer. 8h00 (parfois plus tôt, pour ceux qui travaillent), 18h30. Sous leurs pas, une autre carte se dessine. Les trajets en bus, en métro, en RER, à pieds, aimantés par la crainte du contrôle d’identité, la nécessité de ne pas se faire remarquer. Les arrêts contraints, obligatoires, avec le plus souvent pour point commun une file d’attente et son corollaire, un numéro, un document, une preuve à présenter. Un même « manège » s’y répète souvent, fait d’attraction et de répulsion, quand bien même il s’agit de lieux d’aide ou d’accueil. Quelques point-ressources dans des espaces ordinaires, mais souvent détournés de leur fonctionnalité habituelle. Ce peut être une bibliothèque, un cybercafé, un taxiphone, un simple kiosque à journaux… Comme au foyer, de nombreuses régions du monde s’y croisent. Des « lieux-frontières » qui rassemblent des vécus similaires, des personnes aux prises avec les mêmes difficultés, mais qui en même temps les séparent du reste de la ville. Pas forcément cachés, mais toujours invisibles dans leur fonctionnement ou les effets qu’ils produisent. Tous marquent une présence paradoxale. Ceux qui les subissent ou les utilisent sont bien là, dans cette ville, mais les signes se multiplient pour rappeler l’illégitimité de leur présence, son caractère exceptionnel. Matérialité complexe faite de comportements et de mentalités, de règlements et de documents administratifs, d’architectures, de barrières, d’horaires d’ouverture et de fermeture… Comme ici de retour au foyer, où les horaires du lieu s’imbriquent avec tous les autres. C’est cet enchaînement qui est sans doute le plus invisible, parce qu’entièrement impliqué dans le rapport entretenu avec ces différents lieux ordinaires, publics ou institutionnels. Point de contact entre des stratégies de vies, de résistance, de réappropriation de la ville, et les obstacles qui s’y opposent. Cet espace est pourtant réel, même s’il n’est perceptible qu’à travers le corps de ceux qui le pratiquent. Le « retour » au foyer a tendance à s’y dissoudre, simple coordonnée dans cette géographie de la mobilité contrainte. Sa fonction d’accueil y apparaît toute relative et ambivalente, puisque la logique humanitaire fait moins rupture qu’elle n’accompagne un processus de mise à l’écart, décidé ailleurs, politiquement. À l’intérieur du foyer, c’est encore l’extérieur, un espace hors des temps et des lieux communs, au seuil de la vie ordinaire.

Chaque soir, dans les murs du foyer, deux cartes se rejoignent et se superposent : celle des trajets faits de milliers de kilomètres et celle des parcours quotidiens dans Paris et sa banlieue. Comme s’il s’agissait d’une seule et même carte, décrivant un seul et même « pays 4 ». Celui de tous ceux qui sont un jour partis et ne sont pas vraiment arrivés quelque part. En s’attachant au seul point de vue de ceux qui trouvaient ici refuge, ce sont les ramifications de ce pays que nous avons cherché à rendre sensibles, une certaine expérience du monde. Chaque fois selon une prise de parole différente, un geste documentaire particulier mené depuis le foyer 5.

IBRAHIMA

Mon village natal s’appelle Kurawa dans la région de Pita, en Guinée-Conakry. C’est vert là-bas, c’est la nature. Il y a des montagnes. Avant, on avait des vaches. Mon père était agriculteur. Chez nous, l’agriculture, c’est le riz, l’igname, les oranges, les mangues, les bananes. Je ne suis pas allé à l’école française. Dans mon pays, j’ai fait l’école coranique et étudié l’arabe. Je suis resté là-bas jusqu’en 1991. Puis, on est parti dans une région qui s’appelle Mamou. De Mamou, certains sont partis à Conakry, d’autres à Kindia. Mamou, c’est la ville, tout le monde passe là-bas. On est restés longtemps là-bas. Mon père y a construit une petite maison pour nous. On est restés pour travailler, on avait une petite voiture transporteur. Mais il y avait là-bas des problèmes avec le gouvernement, il disait que nous étions intégristes. Beaucoup de monde a été arrêté et mis en prison. Les autres, on leur a rasé la barbe. J’ai été arrêté, je suis allé en prison quelques jours. J’ai eu le moyen de sortir et je suis allé au Sénégal, à Dakar. Je suis resté là-bas longtemps.

Il y a des gens très gentils à Dakar. Quand tu es étranger, tu vas voir quelqu’un, il t’invite dans sa maison. Si tu n’es pas mauvais, tu peux y manger, y dormir, te laver, t’habiller. J’ai de nouveau commencé à étudier le Coran. J’ai rencontré des parents de la famille Bah qui m’ont invité chez eux. Je suis resté avec eux. J’ai commencé à travailler dans la menuiserie et j’ai gagné un peu d’argent. Avec cela, mon père est retourné chez nous, en Guinée, où il vendait des vaches, des bananes, des mangues, des avocats. On a acheté un camion pour faire le transport entre la Guinée et le Sénégal. En Guinée, on prenait des ananas qu’on amenait à Dakar pour les vendre. Pas beaucoup. En même temps, j’ai continué mon travail de menuisier. On a fait ça jusqu’en 2001. Je travaillais avec mon père. S’il partait, je restais. Si je partais, il restait. Si tu as de l’argent, tu vas à Kindia : c’est là qu’on achète l’ananas. Tu charges le camion. Si tu n’as pas de camion, tu le loues. Si tu veux aller à Dakar, à la frontière, tu paies. Tu déclares en Guinée que tu as telle tonne dans le camion et la douane te fait un papier. Tu passes, il n’y a pas de problèmes. Sitôt arrivé à Dakar, tu as un magasin ou tu en loues un. Tu descends l’ananas, les clients viennent : ils prennent vingt tonnes, dix tonnes, cinq tonnes… Ils vont les vendre. Seulement après, ils te rendent l’argent. Mais on a eu des problèmes, on a saisi mon camion à la frontière.

L’État guinéen a dit : « Les rebelles 6 sont en Guinée. Le camion voyage beaucoup entre la Guinée et le Sénégal et peut-être qu’il soutient les rebelles. C’est le camion qui transporte la nourriture des rebelles… » Le camion transportait vingt et une tonnes de marchandises, c’était de l’argent. Je n’avais donc plus rien. Mon père m’a donné un peu d’argent et je suis parti. Je suis allé en Mauritanie et, pour plus de sécurité, j’ai poussé jusqu’au Maroc et en Espagne.

Je n’ai pas eu l’idée de partir en Europe. J’ai seulement essayé de trouver quelque chose pour soutenir ma famille. Si j’avais eu cela chez moi, je n’aurais jamais voulu partir. Je suis un homme, je dois me battre comme tout le monde. Il y a des garçons comme moi qui sont militaires, marins. Je suis un homme et j’ai tout perdu chez moi. Je me bats pour avoir quelque chose pour ma famille. J’ai eu l’idée de venir jusqu’au Maroc et de rester là-bas quelque temps. J’ai essayé de gagner quelque chose pour retrouver mon travail. Je voulais faire du commerce entre le Maroc et le Sénégal, mais je n’avais pas les moyens. Il y a beaucoup de Marocains comme moi qui sont dans la rue, qui ne font rien. Quand je suis arrivé au Maroc, j’ai rencontré un Sénégalais. Il avait un restaurant. J’ai parlé avec lui parce que je comprenais sa langue. Il m’a dit : « Tu peux venir ici et dormir, mais dans deux jours, tu cherches un autre endroit. » J’ai dit qu’il n’y avait pas de problème. Je lui ai demandé comment je pouvais faire pour travailler au Maroc. Il m’a dit : « Moi, j’ai un restaurant, tu peux manger ici, mais je ne peux pas t’assurer que je vais te trouver du travail. » Je suis resté un peu avec lui. Et puis, un jour, j’ai rencontré quelqu’un qui travaillait dans un bateau. Il m’a dit qu’il pouvait m’emmener en Espagne. Je ne le connaissais pas. Il m’a demandé de l’argent et m’a dit de me faire passer pour un pêcheur. Et c’est ce que j’ai fait pendant huit jours, en travaillant avec les autres. Le bateau s’est approché à quelques mètres des côtes. Il est resté là et nous avons embarqué dans une petite pirogue. Le monsieur nous a dit : « Ici, il y a la police. » On est descendu du bateau et il nous a donné à chacun cent dollars pour les tickets de bus. Ceux qui ne pêchaient pas devaient payer deux mille dollars. Ils te disent : « Voilà l’Espagne » et te laissent dans l’eau. Tu peux t’en sortir ou mourir. Il y a beaucoup de morts là-bas. Toujours. Moi, j’ai eu beaucoup de chance. La pirogue m’a amené jusqu’au rivage. On a sauté dans le sable et on a continué.

On est arrivés dans une petite ville. On est restés là quelque temps. On a rencontré un Zaïrois à qui on a demandé où était la gare. Là-bas, on a pris des billets pour Marseille. On n’a pas eu de problèmes avec les policiers espagnols, mais quelques-uns avec la police française. Quelqu’un était là pour nous guider. Il nous disait : « Ici, il y a des policiers, il faut passer par là-bas, etc. » Je ne le connaissais pas, je l’avais rencontré à la gare. Tu le payais et il t’amenait jusque là-bas. Je ne suis pas resté longtemps à Marseille, je suis parti à Paris. À ce moment là, j’étais avec un copain que j’avais rencontré au Maroc. Je pense qu’il était algérien. Pendant un ou deux mois, on s’est retrouvés au Sacré-Coeur. Et puis, je ne l’ai pas revu.

Je suis arrivé à Paris vers six heures du matin. J’ai demandé s’il y avait des mosquées. On m’en a indiqué une au métro Château-Rouge. Aux amis qui sont là-bas, j’ai expliqué mon problème. On m’a dit : « Ici, tu viens, s’il y a à manger, tu manges, tu pries, mais tu ne peux pas rester dormir. De temps en temps, si tu as besoin de te laver, tu te laves, mais ce n’est pas pour tout le temps. » Je suis resté là-bas quelque temps. Quelqu’un m’a montré un foyer porte de la Villette à côté du Secours catholique. Il y avait beaucoup d’Africains là-bas. Tu peux te laver, laver tes vêtements et manger. Le plat, c’est un euro trente. C’est un foyer malien. J’ai dormi dans le métro à Château-rouge pendant trois mois. J’ai rencontré un gars africain qui avait une maison. Je lui ai expliqué mon cas. Je lui ai demandé si je ne pouvais pas rester chez lui quelque temps, juste le samedi et le dimanche pour me reposer. Il m’a dit devant tout le monde : « Ça va pas la tête ! ». Depuis, j’ai honte de demander quelque chose ou de l’aide. Je suis resté là-bas jusqu’à ce que quelqu’un me conduise dans une association et j’ai demandé l’asile. Je ne trouvais pas de travail. Dans la journée, j’allais un peu au Sacré-Coeur. J’y ai rencontré des Africains. On restait à causer. Certains étaient dans la même situation que moi, d’autres pas.

Depuis le jour où j’ai demandé de l’aide à cette personne, je me suis dit : « Si je meurs, je meurs, mais je ne demande pas d’aide ». Même au Secours populaire, ils ont tout fait pour moi. Ils étaient gentils. Si je demandais quelque chose, ils laissaient leur travail et s’occupaient de moi. Mais je ne demandais pas d’aide. Quand tu es dans une situation très difficile, tu ne veux pas qu’on fasse beaucoup pour toi, qu’on se fatigue pour toi tout le temps. Parce que tu n’as pas les moyens de faire quelque chose pour les autres. Avant, mon père hébergeait souvent des étrangers chez nous parce qu’on était à côté de la mosquée. Là-bas, en tant qu’étranger, quand tu arrives, ils t’envoient chez le chef du village ou chez l’imam. Ils parlent avec toi et te disent qu’on n’aime pas telle ou telle chose dans le village. Puis, ils vont te donner une chambre, te montrer où tu peux laisser tes habits s’ils sont un peu sales pour que les filles aillent nettoyer cela.

Au début, j’allais chaque jour à la préfecture. Je restais là-bas parce qu’il y avait du monde qui dormait devant. Je dormais là-bas. Je venais tous les jours, mais le policier disait : « Toi, tu ne rentres pas parce que tu n’es rien. » Un jour, un gars qui venait prier à la mosquée de Château-Rouge m’a demandé quelle était ma situation. Il m’a dit que si je n’étais pas domicilié, je ne pourrais rien gagner. J’ai donc fait une domiciliation dans une association et j’ai demandé le statut de réfugié politique. On m’a donné un petit papier, je ne sais pas comment cela s’appelle. Je suis retourné à la préfecture. Le premier jour, ils ne prenaient personne. Ensuite, ils ont dit qu’ils prenaient trente personnes et j’ai réussi à entrer. Ils m’ont donné un récépissé.

Jusqu’à maintenant, je n’ai ni travail, ni maison. Je dors au foyer Emmaüs, mais je dois partir d’ici vendredi et je ne sais pas encore où je vais dormir. Au niveau du travail, quand je me suis présenté, beaucoup m’ont demandé les papiers. Si tu n’as pas de papiers, tu ne travailles pas. C’est même écrit sur mon récépissé. C’est l’assistante sociale qui me l’a montré. Je touche mille huit cents francs d’Assedic 7. L’assistante sociale m’a dit que c’était pour un an. En France, pour moi, c’est bien. C’est vrai que je suis fatigué, mais pour moi, c’est bien parce que tu vas voir quelqu’un, il ne te connaît pas, mais il t’aide. Ce n’est pas facile, mais peut-être que cela va changer. Je ne sais pas. Ma situation, c’est simple. Je ne fume pas de cigarettes, je ne bois pas d’alcool, je ne cherche pas les femmes étrangères dans la rue. C’est pour cela que je n’ai pas cherché de copains. Quand je suis fatigué, je reste seul, c’est mieux. Depuis presque un an, le 15 février, je reste seul. Quand je rentre au foyer, je dis « bonjour » ou « bonsoir » à tout le monde et je rentre dans ma chambre. Je connais ma situation, je n’ai pas besoin que tout le monde le sache. J’ai besoin de garder les choses secrètes, pour moi.

Au Secours populaire, si j’ai un problème, je vois mon assistante sociale, Sylvie, et cela reste entre nous.

Je fais des rêves. Si tu penses trop, ils n’arrivent pas dans la réalité. Si tu es bien, quand tu as prié, lu le Coran, tu dors, tu rêves de quelque chose et, normalement, cela arrive. La dernière fois que j’ai fait un rêve, j’étais en train de monter dans un camion. Les policiers m’ont demandé les papiers. Je leur ai donné. L’un d’eux a écrit quelque chose et j’ai attendu mes papiers longtemps. Je ne les ai pas eus. Quand j’allais à la préfecture, j’ai fait un autre rêve. Je voyais quelqu’un qui me donnait un papier blanc… Je ne sais pas ce que ça voulait dire. De temps en temps, je ne dors pas bien parce que je pense à mon père. Avant, à Dakar, j’avais loué un appartement pour moi, ma femme, mon fils et mon père. Chacun avait une chambre. Mais quand je les ai quittés, mon père était un peu vieux et n’avait plus la force de travailler pour payer la location. Ils ont quitté la maison, ils sont partis dans un village. C’est loin de Dakar, le loyer y est moins cher. Je ne connaissais pas leur nouvelle adresse. Quand j’ai eu ma domiciliation, j’ai envoyé des lettres partout, même en Guinée, pour avoir des nouvelles. Pendant sept mois, je n’ai pas su s’ils étaient vivants ou morts. Eux-mêmes ne le savaient pas pour moi. J’ai perdu plus de six kilos pendant tous ces mois. Et, vendredi dernier, j’ai reçu une lettre avec le numéro de téléphone d’un voisin de mon père. J’ai eu mon père au téléphone dimanche. On a beaucoup parlé. Il m’a demandé si ça allait. Je lui ai répondu que j’allais bien, que je mangeais, que je dormais, que j’avais tout, mais seulement que je n’avais pas de travail. Ce n’est pas facile. Mais ce qui me fait le plus souffrir, c’est mon père. Il a fait beaucoup pour moi. Quand j’avais dix ans, il m’a construit ma maison. Si je n’arrive pas à faire quelque chose pour lui avant sa mort, j’en souffrirai. Ma femme, si je meurs et que je n’ai rien pour elle, elle trouvera quelqu’un d’autre. Les enfants ne me connaissent pas beaucoup. Le plus grand aura trois ans le 17 décembre. L’autre a un an. Mais mon père, si je meurs ou si je suis malheureux, il souffrira beaucoup et je ne veux pas cela. En wolof, il y a un mot pour désigner celui qui est parti : « Demna », « Il est parti ».

MAMADOU

Je suis né en Guinée dans la préfecture de Fria le 27 décembre 1980. Au début, la ville de Fria était une ville subventionnée par Péchiney. La France exploitait une usine d’aluminium. On avait plein d’avantages par rapport aux autres préfectures du pays. Même par rapport à la capitale, Conakry. Tu pouvais vivre sans te plaindre. C’est-à-dire qu’on ne connaissait pas de coupures d’eau, de courant, ni rien. Pourquoi ? Parce qu’il y avait des experts blancs qui travaillaient. Leur goutte de bonheur se versait sur la population. On en profitait. La plupart des enfants de Fria, des années 1960 jusqu’en 1990, ont reçu une bonne éducation. Il y a quelques années, si tu me disais : « Quitte Fria, va aux États-Unis ou en France pour vivre », je t’aurais répondu : « Tu ne m’aimes pas ».

Je me plaisais trop là-bas, je vivais à l’aise. Je ne voyais pas pourquoi quitter cette ville pour aller ailleurs. J’ai ma famille, une maison, je pars à l’école, j’ai mes rêves. Pour moi, tout était centralisé sur cette ville. Je disais : « Je pars à la fac. Je fais des études. Je reviens. Je bosse ici. » Mon père a bossé là-bas, des cousins, des cousines, des amis, des oncles. Je peux dire tous mes proches. Notre vie est reliée à cette usine. Par contre, quand mon père a pris sa retraite, cela a commencé à poiroter un peu. L’usine ne marchait plus aussi bien. Quand la génération de mon père a quitté l’usine, il y a eu une génération nouvelle, un peu plus expérimentée, qui avait fréquenté les bancs de l’école. Donc les arnaques que mes parents subissaient à l’usine, quelqu’un d’expérimenté va dire : « Ça ne marche plus ». Par exemple, un travail qui est complètement contradictoire par rapport à ce que tu touches. Sans compter que l’usine avait aussi ses relations avec le gouvernement. Chacun tirait son coup et le partage n’allait certainement plus. Puis les Français ont bougé de là-bas. Cela n’a pas fermé totalement, mais la production a ralenti. D’après les nouvelles, cela a repris de nouveau. Seulement, la vie n’est plus comme auparavant.

En grandissant, je peux dire que je suis devenu un rebelle. Avant même de quitter le pays pour le Sénégal, j’en avais marre du système que le gouvernement imposait. J’en avais marre de vivre une vie où je suis là, actif, et on me met dans une population inactive. J’en avais marre de ne pas travailler. Avec mes amis de la fac, on dormait toute la journée dans notre chambre. Le lendemain, on allait à la fac, il n’y avait pas de profs. On restait dans l’amphi, on ouvrait la bouche à avaler le vent. C’était naze. Mes parents m’ont dit : « Il faut aller étudier ailleurs. » J’en avais marre de voir cette société bloquée. J’en avais marre aussi de me comparer. Par exemple, je regarde la télé, je vois un jeune Français ou un jeune Américain de mon âge et qui dit : « Je dirige telle boîte, je bosse ici, je fais ceci. » Pourquoi pas moi ? Je ne pouvais pas continuer ma vie comme cela.

Il y a des milliers de jeunes qui sont dans la même situation que moi en Guinée. Ceux qui n’ont peut-être même pas la chance de sortir du bled, si tu les trouves là-bas, tu vas te dire que ce sont des rancuniers ou des personnes devenues aigries. Mais c’est le système qui les a rendus comme cela. Tu es là, tu as un père de soixante-dix ans qui a déjà dépassé l’âge de la retraite, il a plus de dix-huit gosses sous son toit et il préfère aller travailler. À la fin du mois, il achète deux sacs de riz et il te jette cela comme à des animaux. Tu manges et tu te tais là-bas. En plus, c’est un gouvernement de corruption. La caisse, c’est nib. C’est une boîte noire. Tout le monde en a, pas seulement le président. Tu piques et tu le mets dans ta poche. Qui te demande ? Personne. Si cela continue comme ça, le bateau coule. On est tous dedans. On perd. Alors tu vois que ton avenir est en jeu. Ceux qui sont déjà devant, ils ont fini leur vie. Soit ils quittent et ils nous laissent reprendre à zéro. Soit je me barre et je les laisse. C’est à eux de voir.

Finalement, fin 1997, je suis parti au Sénégal pour une formation en comptabilité-gestion. J’étais à Dakar, dans un institut de formation professionnelle. J’y ai suivi une formation de trois ans. J’ai beaucoup aimé la ville. C’était très agréable. Je peux dire que c’était une ville démocrate. Au Sénégal, j’ai cherché à avoir des visas pour venir en France ou aux États-Unis et continuer plus loin mes études. J’ai cherché pendant quelque temps. Cela ne marchait pas. Mes parents m’ont dit de revenir. Je suis retourné au bled, mais je ne m’y retrouvais plus. J’avais une autre vision. Un pays voisin plus ouvert, le Sénégal, a déjà pris un grand pas d’avance. Et en revenant, je faisais marche arrière. La Guinée, le premier pays black à avoir pris son indépendance 8 en Afrique noire est aujourd’hui le dernier pays. Je me suis dit : « Ces Sénégalais, qu’ont-ils chez eux ? Ils n’ont rien, pas de ressources. De quoi vivent-ils ? Ils se battent. » Là-bas, c’est aussi un gouvernement de marionnettes, mais qui a un peu de pression. Un pays où il y a un peu de liberté de la presse. Par contre, en Guinée, c’est une manipulation. C’est une télé d’État qui ne montre que le président et son gouvernement. À part cela, tu te tais. Tu ne peux pas te plaindre. Je suis donc revenu et je ne voyais plus rien. Parmi les amis que j’ai retrouvés, beaucoup partaient déjà. Ne pouvant plus exercer ce que j’avais appris, je me suis lancé dans les affaires. Je me débrouillais. Je faisais comme tout le monde. Le matin, on sortait, on allait voir ce qui se passait. Chacun tirait son petit truc. J’étais basé sur des trucs informatiques. Je cherchais du matos pour des gens et je leur vendais. Ce n’était pas vraiment du commerce. Il n’y avait pas de fonds de roulement. Je tirais mon coup. C’était du transit. Je trouvais que ce que je faisais, c’était de la routine. Cela n’avait plus de sens.

Je voulais partir, c’est vrai. Mais pas dans ces conditions… J’ai quitté le bled parce que c’était ma seule solution. Je n’avais pas d’autres alternatives. Soit je quitte le bled, soit je perds ma vie. Quand je suis revenu au bled, j’ai milité au sein d’un parti d’opposition. Je suis quelqu’un d’apolitique. Je n’aime pas la politique, mais j’ai vu que ce parti avait une vision qui, dans le futur, pouvait diriger le pays. Je les ai suivis. Au fur et à mesure, j’ai eu du mal, même au sein de ma famille, sans compter dans la rue… Je ne m’y retrouvais plus. J’avais des querelles avec tout le monde. Cela a continué jusqu’à ce que je reçoive des convocations chez le chef de quartier, en passant par le chef de secteur jusqu’au maire. Ça a commencé quand ils ont voulu faire un référendum pour changer la Constitution. Au vu de la Constitution, il fallait deux mandats pour que le président ne soit plus éligible. Ils ont proposé une loi pour que le président soit éligible à vie 9. Cela devenait un royaume. Le parti au sein duquel je militais m’a donné une responsabilité avec les jeunes. On se mobilisait, on sensibilisait les gens. On leur disait : « Ce n’est pas une vie. Ne votez pas. Laissez tomber. Boycottez ! » À force, je me suis créé des ennemis. Le chef de quartier m’a convoqué trois fois. Il a vu que son pouvoir ne me disait rien. Il a fait un rapport, je ne sais pas à qui… Le référendum a été totalement boycotté. Personne n’a voté. Ils se sont donné le résultat et puis c’est tout. Un mois après, il y a eu les élections législatives. La mouvance d’opposition a également appelé au boycott. Le parti dans lequel je militais s’est présenté.

À ce moment-là, je me suis fait arrêter pour des trucs de rien du tout. On était cinq personnes. C’était le jour où l’on devait faire une campagne électorale. Nous avions besoin d’aller vers la population pour dire : « C’est cela qu’il faut faire, c’est cela que le gouvernement propose. Ne votez pas, ceci ne vous arrange pas. » On a cherché à se rendre dans les villages et on a trouvé des barrages de l’armée. On avait nos T-shirts du parti, le PRP 10. Les militaires nous ont dit qu’on n’avait pas le droit de passer ici. On a répondu : « Soit vous nous laissez passer, soit on crie, c’est tout. » Ce jour-là, on s’est fait avoir. On nous a arrêtés et envoyés dans un camp militaire. On nous a enfermés dans des cellules où l’on a retrouvé des gens qui avaient été tabassés, torturés même. Cela puait. Nous, les nouveaux, on nous a menottés. Cela a duré deux jours. Le jour et la nuit, tu ne pouvais pas les différencier parce que tout était noir. Tu ne vois pas le soleil, tu ne vois pas la lune… Après quelques jours, on m’a envoyé dans une autre cellule. Plus d’une dizaine de militaires étaient là. Ils m’ont mis sur une table et m’ont bien matraqué. J’ai subi des tortures, n’importe quoi… Ils m’ont dit : « Soit tu sors d’ici et tu boucles ta gueule, soit on te tue… » Je ne pouvais même plus parler. Je me suis dit : « Ce n’est pas chez moi. » C’était la fin.

À ce moment-là, ma mère était à Conakry. D’habitude, elle ne vit pas à Conakry. Je ne vivais plus en famille. J’avais une chambre que je louais. Ce jour-là, j’ai trouvé le propriétaire de la maison qui m’a dit de prendre toutes mes affaires. Il ne voulait plus me voir ici. Pourquoi ? Les militaires étaient passés pour le menacer et il ne voulait pas prendre de risques. J’ai quitté. J’ai rencontré ma mère et elle m’a dit que les flics étaient aussi venus la voir et qu’ils lui avaient posé des tas de questions. J’ai vu que le problème allait vraiment loin. Qu’est-ce que j’ai fait alors ? J’ai décidé de quitter le bled.

Si je suivais la procédure pour prendre un visa à l’ambassade de France, j’étais sûr de me faire cueillir. J’avais une petite économie. Je connaissais le filon des faux voyages, les gens qui font du business avec ça. J’ai rencontré un gars et je lui ai dit que je voulais quitter le pays. Il s’est débrouillé et a trouvé un faux visa. On a fait une, deux, trois tentatives et, à la troisième, cela a marché. La première fois, je n’ai rien vu. Il allait. Il revenait. Il disait : « Aujourd’hui, ce n’est pas bon. Tu ne peux pas voyager. » Je ne savais pas ce qui bloquait, je ne savais pas ce qui se passait. Le mec me disait de rester dans la voiture, jusqu’à la troisième fois où je suis parti comme cela. Je n’ai pas fait d’escale. J’ai pris un vol tranquillement, mais je ne pouvais rien sentir parce que j’avais la haine. Je sortais d’un choc et je n’ai pas pu vraiment vivre le goût de mon voyage.

À la descente de l’avion, je me suis fait arrêter par les keufs. Ils m’ont dit que j’étais en situation irrégulière, que je n’avais pas un bon visa. J’ai été retenu une semaine au moins. On m’a fouillé de fond en comble. Je quitte là-bas une répression. Je viens ici, en voilà une autre plus moderne et plus dure. Tu te dis : « C’est quoi ici ? » Le flic, il te prend comme de la merde. Tu es venu irrégulièrement, tu n’as pas le droit, tu ne peux rien dire, tu n’as nulle part où te plaindre. Ils cherchaient à me faire reculer, à me faire retourner là d’où je venais. Mais je n’avais pas le choix. Si on prend un Français, qu’on l’envoie en Guinée et qu’un flic dit à un autre : « Fouille-le jusque dans son cul », le Français va dire : « Mais embarque-moi dans mon avion, je veux retourner. Je préfère ma dignité avant tout. » Mais moi, si j’ai subi certaines humiliations à l’aéroport, c’est que je ne pouvais pas retourner chez moi. Je suis là, les flics me fouillent. On te parle mal, on te crache dessus, on te donne des coups de poing. « Retourne-toi. Retourne-toi. » J’ai été menotté. Je devais prendre le prochain vol. Comme je savais que j’avais le droit de refuser un vol, j’ai refusé. J’ai fait deux ou trois jours comme cela. Pour t’intimider, il y a deux ou trois flics qui viennent sur toi, qui te tapent la nuque, qui te giflent par là : « Tu rentres chez toi aujourd’hui, signe ces papiers. » J’ai dit que je demandais l’asile, c’est tout : « Je ne veux pas avoir à faire avec vous. C’est avec l’État. » Pendant trois jours, à Charles-de-Gaulle, ils n’ont pas accepté. C’est quand je suis passé devant le juge qu’on a pris acte de ma demande. La procédure a pu commencer.

Je me suis présenté devant le juge à Bobigny. Je n’étais pas seul. On était plus d’une vingtaine, on passait à tour de rôle. Je lui ai expliqué que je faisais une demande d’asile. Il a dit qu’il prenait acte. J’ai fait un procès-verbal avec le ministère des Affaires étrangères. J’ai encore été retenu pendant deux jours à Roissy. Ce ne sont pas des cellules, ce sont des chambres qu’on partage à deux ou trois. Chacun un lit. J’ai rencontré plein de gens là-bas. Vous êtes dans un milieu où chacun a son propre problème. Tu ne peux qu’avoir de la pitié. Si on te dit qu’il y a une zone pareille dans un pays aussi démocratique que la France, tu ne peux pas le croire. Pour réussir à s’infiltrer, il faut avoir la carapace d’une tortue. Ils te cognent dur, tu acceptes. Il y a des tas de systèmes qui se passent là-bas. Des humiliations. J’ai été torturé, j’ai vu des tortures plus dures que moi. Trois nuits sans sommeil, tu te rends compte ? J’ai vu plein de gens, des filles, des hommes, des enfants, des vieillards qui sont là-bas, chacun avec son problème. Tous les jours, je voyais des personnes menottées à qui on disait de rentrer chez elles. C’est cela les droits de l’homme ? Non, je ne crois pas. Tu perds ta dignité, tu perds tout. Là-bas, c’est le flic qui décide. C’est la chance qui te fait sortir, ce n’est pas parce que tu es ceci ou cela que tu passes. Il y a des milliers de personnes qui ne passent pas. Pourquoi ? Parce qu’il y a ces flics. Il y a des gens qu’on ramène par la force, des gens qui partent menottés jusqu’à trois ou quatre menottes : les mains, les pieds, les genoux. Tu restes immobile. Alors, si tu te tires de ce coup-là, tu ne peux pas oublier.

Deux jours après être allé à Bobigny, ils m’ont donné un sauf-conduit disant que je pouvais aller faire ma procédure dans la préfecture de mon choix. Pour quelqu’un qui n’a jamais vu Paris, ils te laissent à minuit. C’est à l’ouest, au nord, au sud ? Je ne savais même pas. Je me retrouvais comme cela dehors. Cette nuit-là, j’ai squatté le froid. Tu es venu dans un pays où les conditions climatiques ne sont pas les mêmes. Même si c’est l’été chez vous, on peut considérer que c’est le froid, cela ne dépasse jamais vingt-quatre degrés. Je ne connaissais personne, je ne connaissais pas le système, ni rien. Je ne savais pas où aller. Il y avait un arrêt de bus, je me suis assis. Il n’y avait plus de bus. Je suis resté là jusqu’au premier bus. J’ai parlé au conducteur et il m’a dit qu’il y avait un bureau de la Croix-Rouge à l’aéroport. J‘y suis allé et ils m’ont trouvé une nuit dans un foyer. C’était à Bobigny, un foyer de la Croix-Rouge où tu trouves n’importe quoi, des malades mentalement, physiquement. Tu sens que, franchement, là, tu n’es pas chez toi, ce n’est pas ton milieu. J’ai fait une nuit. Je ne pouvais plus rester. Là-bas, j’ai trouvé des gens qui étaient dans la même situation que moi. Ensemble, on a commencé à tourner, à tourner. C’était parti.

J’ai commencé à respirer au bout d’un mois. Pendant tout ce temps, je ne savais pas où dormir, je n’avais pas de ressources. Aux mois de juin, juillet, je dormais dans la rue. Je squattais un petit coin où j’ai connu quelqu’un qui était dans la même merde que moi. On traînait la journée et, le soir, on allait à un arrêt de bus, à Bobigny. On s’asseyait. Si tu as deux heures de sommeil, c’est bon. Je ne connaissais pas le système du 115… mais quand je l’ai connu, ça n’a rien changé. Une dame m’a dit d’aller à Nanterre 11. Vous savez ce que c’est là-bas ? Je me suis dit qu’il valait mieux dormir à Nanterre une nuit au chaud plutôt que de traîner dans la rue. Bien que ce ne soit pas sécurisant, car on dort avec n’importe qui. J’essayais de faire le maximum pour entamer les démarches administratives le plus vite possible. J’ai fait une domiciliation à la Croix-Rouge. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à pas mal tourner dans les foyers jusqu’à ce que je rentre à Emmaüs.

Un mois plus tard, j’ai décidé d’aller en Allemagne. Je me suis dit que j’avais laissé ma mère, qui, financièrement, n’avait certainement rien et qu’il fallait que je me batte un peu pour elle. En France, je ne connaissais personne, mais j’ai pu reprendre contact avec des amis qui étaient dans des pays voisins. Ils m’ont dit : « Si tu as commencé la procédure là-bas, je ne sais pas ce qu’il va en sortir, mais ici aussi c’est la merde. » Mais je me suis dit qu’en Allemagne j’avais au moins des connaissances. Je voulais aller voir. Je suis parti et j’ai vu que c’était un autre problème. Si je voulais faire quoi que ce soit, il me fallait un guide, et c’est un pays totalement surveillé. J’étais sans papiers et on pouvait donc m’expulser à tout moment. Je vivais en danger. Avant de venir, je ne savais pas ce que mes amis faisaient comme travail et ce qu’ils m’ont proposé m’a pris un peu la tête. J’ai dit : « Non, laissez tomber, je sais que je ne suis pas libre dans le coin, je change. » J’ai eu deux ou trois propositions. D’autres m’ont proposé le deal de la came, mais je ne suis pas quelqu’un de ce genre. Eux aussi, au bled, je peux jurer qu’ils ne connaissaient pas cela. Certainement, le système les a poussés. D’autres encore m’ont proposé de faire les petits ambulants, comme ceux qui sont sous la tour Eiffel. Mais j’avais un problème de communication, je ne pouvais pas dire « venez voir mon produit » en allemand ! Mais le plus dur est que je n’avais pas de papiers. En France, j’avais au moins un petit truc qui faisait que je ne pouvais pas être expulsé : j’avais une domiciliation et j’étais en procédure. Je suis revenu en France.

Deux jours après, je suis pourtant reparti en Hollande. Là-bas, les gens que je connaissais étaient tous régularisés et puis, au bled, les rumeurs donnaient la Hollande favorite pour la régularisation. J’ai exposé mon problème aux gens que je connaissais là-bas et ils m’ont expliqué les démarches à suivre. Non, cela ne m’arrangeait pas, je ne voulais pas revenir des années en arrière pour apprendre une nouvelle langue, sans savoir en plus si je serais régularisé ou non. Parmi les amis que j’ai retrouvés là-bas, certains étaient en cours de procédure, d’autres avaient fini ou avaient été rejetés. J’avais déjà fait une demande en France, pourquoi risquer ici ? J’étais venu en Hollande en me disant que je pourrais peut-être me régulariser sans passer par l’asile, c’est cela que j’avais en tête. Mais il fallait passer aussi par l’asile. Je connais ce qui se passe dans la Convention de Genève concernant la demande d’asile et je me suis dit que ce n’était pas la peine de prendre le risque. D’autant plus que les gars disaient qu’il fallait être assigné à résidence, tout le temps à estamper chez les flics. Je suis redescendu par Bruxelles et je suis retourné en France.

Je faisais souvent la navette Paris-Bruxelles. À chaque fois, je partais voir des amis. Chacun me donnait un peu d’argent. Bruxelles, bon… le travail au black, c’est là-bas qu’on a commencé à m’expliquer. La plupart de ceux que je connaissais travaillaient de cette façon. Mais ils ne vendaient pas de drogue, ils ne faisaient pas la merde, ils vivaient comme les autres. Certains étaient demandeurs d’asile, d’autres n’avaient même pas ce statut. Ils n’avaient aucune protection contre la police, mais ils travaillaient. Je me suis dit qu’il valait mieux faire comme ça, travailler au black, sans faire la merde, faire comme les autres faisaient. Ceux-là m’ont ouvert les yeux, ils m’ont dit comment cela se passait, m’ont donné quelques filons.

Depuis que je suis revenu à Paris, cela fait six mois que je suis stable et que je ne bouge pas. Il y a des moments où je travaille, d’autres pas. J’ai fait un peu de tout. J’ai travaillé un peu dans le bâtiment comme ouvrier, j’ai fait la plonge régulièrement, j’ai aussi fait le ratissage pour des vendeurs à l’entrée des marchés aux puces… Dans le bâtiment, j’ai été recommandé par quelqu’un que j’avais rencontré à Bruxelles. Je ne savais même pas comment cela se passait. Légalement, un travail, tu viens, tu vois le chef de chantier, on signe des paperasses et autres.

Là, je suis venu et le gars m’a demandé : « Qu’est-ce qu’il y a ? » Je lui ai répondu que je venais de la part de telle personne. « Ok, tu vas là-bas commencer à porter des sacs de ciment. » Je ne savais pas combien je serais payé. Je n’avais pas le choix, je n’avais rien. Je m’étais dit qu’en fin de journée, j’aurais quelque chose. En fin de journée, il m’a donné un peu et m’a dit : « Demain, tu te pointes là-bas, je passe te prendre. » Ils n’ont pas confiance en nous. C’est normal, les flics aussi peuvent se faire passer pour des travailleurs au black. Il n’y a aucun lien. Tu ne sais pas où il habite, il ne le sait pas pour toi. Un jour, après ma journée, le gars m’a dit : « Aujourd’hui, on arrête le boulot. C’est fini. » Je ne lui devais rien, il ne me devait rien. C’était un gars habitué à faire cela. Ce n’était pas à long terme : deux, trois semaines et c’était fini. Il y a des travaux où j’ai touché quarante euros, d’autres trente, trente-cinq. Cela dépendait du payeur et de la proposition.

Je n’ai jamais eu la chance de travailler dans un grand projet. Les gens qui travaillent dans un grand projet de bâtiment peuvent taper deux, trois, quatre mois. Ils sont tranquilles. Tu les vois sortir le matin, tu te dis qu’ils sont réguliers. Je préférerais avoir un truc comme cela, car je pourrais me dire que dans trois mois j’aurais telle somme et que cela me permettrait de vivre encore. Actuellement, c’est au jour le jour. En ce moment, la nuit, je fais la plonge, je nettoie, je fais des livraisons. Ça se passe par filons. Quand je quitte le foyer, je rejoins mes amis qui sont régularisés ou pas. L’un me dit : « J’ai un truc. On part faire cela ce soir. » Si j’ai des trucs où il y a de la place, je leur propose à mon tour.

Franchement, quand j’étais au bled, si tu m’avais dit que je viendrais à Paris pour squatter un métro, tu crois que j’aurais pensé que c’était la vérité ? Non. Si tu m’avais dit que ce serait pour dormir à Nanterre, j’aurais dit que tu ne m’aimes pas, ou que tu ne veux pas que je voie ce qui se passe ici. Tout ce que j’avais vu de Paris, c’était la tour Eiffel, l’Arc de triomphe, la Défense… On ne m’a jamais montré Château-Rouge. C’est un autre monde. Il y a plein de trucs qu’on ne pouvait pas imaginer avec le système français. Tu viens et tu te fais arnaquer comme cela, tu es pris au piège et il n’y a pas de marche arrière.

Je ne décourage pas, je ne dirais à personne de ne pas venir ici. Ici, j’ai plus d’espoir de réussir qu’au bled. Le peu que je gagne au black, c’est avec ça que j’aide parfois certains. Il vaut mieux que je subisse des mauvais sorts à l’étranger. Ici, je me dis que je ne suis pas chez moi et que je n’ai pas le choix. Il y a des choses que tu peux accepter à l’étranger, mais pas chez toi. C’est impossible. Tu ne peux pas me dire de faire la plonge chez moi, je n’en suis plus à ce stade. Si je vis en France, je donne ma force, ce n’est pas ma tête qui travaille. Personne ne me prend parce que je suis intellectuel. On me prend parce que j’ai deux bras, deux pieds, parce que je suis actif. Je bosse et c’est tout. Ceux qui sont au bled et qui me demandent comment cela se passe, je ne leur cache rien, mais je ne décourage personne. Avant de venir, j’étais souvent en rapport avec des amis qui me disaient aussi la vérité. « On est là, mais c’est dur. » Alors, à présent, à ceux qui me demandent, je dis que ce n’est pas facile, que ce n’est pas le rêve qu’on a en tête. Pour l’instant, je ne vis pas. Je ne peux pas vivre la vie que j’imaginais dans ma tête concernant Paris.

Selon mes rêves, si je suis régularisé, il y a plein d’opportunités que je pourrai saisir à Paris. Actuellement, je suis bloqué et l’âge avance. Si le système me fait encore traîner pendant deux ou trois ans, ce ne sera plus la peine de continuer des études. Je serai obligé de travailler comme manoeuvre. Je compte me régulariser tout de suite. Je peux encore faire des études, avoir une formation plus longue et travailler normalement. Je veux faire de l’économie ou de l’informatique, faire quelque chose qui puisse apporter à mon pays. Je ne sais pas où je vais mourir, mais mon rêve est de retourner chez moi. Le combat que j’ai commencé, il dort, mais il n’est pas mort. Il faut que je le réveille, c’est tout. Actuellement, je suis en position de faiblesse, je recule. Dès que j’aurai la force, je pourrai revenir. Je sais qu’il y en a plein ici qui sont comme moi. On veut vivre. On a nos rêves, nos fantasmes. À vingt-cinq ans, je n’ai rien construit. Prenons quelqu’un qui a vingt-cinq ans en France, qui travaille et qui fait sa vie. Pourquoi pas moi ?

- Magume, film réalisé par Joachim Gatti et Jean-Baptiste Leroux, dans le cadre d’un atelier documentaire mené au Burundi en 2001. ↩

- Office français de protection des réfugiés et apatrides. ↩

- Centre d’accueil pour demandeurs d’asile. ↩

- Dans son livre, Aux bords du monde, les réfugiés, l’anthropologue Michel Agier emploie cette expression pour qualifier la situation de l’ensemble des personnes déplacées aujourd’hui dans le monde. ↩

- En juillet 2003, ce travail a fait l’objet d’une installation documentaire présentée pendant deux semaines dans le réfectoire du foyer, exceptionnellement ouvert sur la rue. ↩

- Ibrahima fait sans doute référence aux séparatistes casamançais. Depuis plus de vingt ans, un conflit armé a lieu dans cette région du Sud du Sénégal, conflit dans lequel sont impliqués à divers titres des pays frontaliers comme la Gambie, la Guinée-Bissau et la Guinée-Conakry. ↩

- Allocations versées aux demandeurs d’asile. ↩

- La Guinée accède à l’indépendance le 2 octobre 1958 après son refus d’agréer au projet de communauté franco-africaine imposé par le président français Charles de Gaulle. Ahmed Sékou Touré en devient le président. ↩

- En novembre 2001, est adoptée par référendum, à 90 % des suffrages, une réforme constitutionnelle autorisant le président Lansana Conté à briguer un nouveau mandat. Ce dernier passe de cinq à sept ans et le nombre de mandats n’est plus limité. ↩

- Parti du Renouveau et du Progrès. ↩

- Le Centre d’hébergement et d’accueil pour personnes sans abri (CHAPSA) de Nanterre dispose de 300 lits et accueille environ 10 000 personnes par an. ↩