Les médias leur avaient collé l’étiquette « indignés », appellation non-contrôlée dans laquelle la plupart ne se retrouvaient pas. Celles et ceux qui occupaient la rue préféraient le plus sobre « 15-M », en référence à ce 15 mai 2011 où l’Espagne assoupie s’est réveillée. Un mouvement aux racines multiples, qui s’est construit dans la durée et continue à renouveler les imaginaires. De quoi aider à penser le mouvement du 32-Mars (ou « Nuit debout ») en train de s’organiser à Paris, cousin peut-être pas si éloigné de son aîné espagnol, dont l’exigence d’horizontalité, la défiance envers les partis et le refus de la représentation restent des outils indispensables pour une organisation capable de transformer la société.

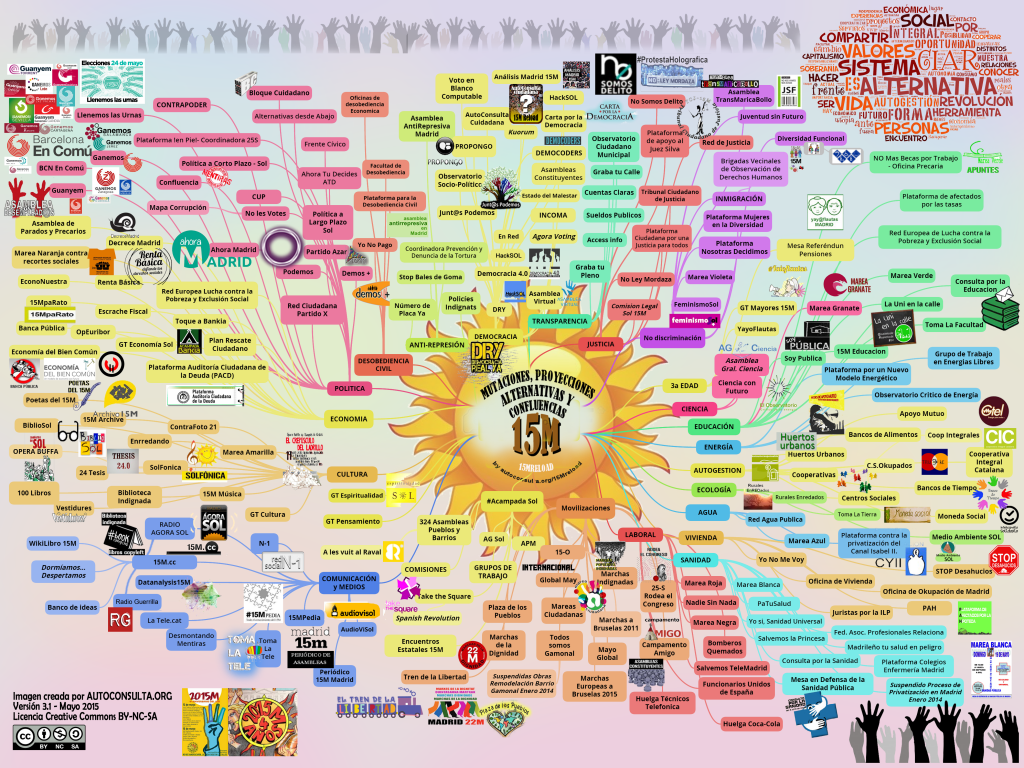

Ce reportage madrilène a été publié dans la numéro 7 de la version papier d’Article 11, en décembre 2011, et nous en republions ici une version légèrement mise à jour. La situation a évolué depuis, notamment avec la montée en force du parti Podemos et l’institutionnalisation d’une part du soulèvement populaire1. Mais l’encourageante vitalité des expériences autogestionnaires de l’autre côté des Pyrénées continue d’inspirer les modes d’organisation qui souhaitent rompre avec le système de représentation politique et l’oligarchie au pouvoir dans toute l’Europe.

« Je ne me sens pas particulièrement heureux, plutôt satisfait. Je vois cette action d’occupation comme un travail qu’il fallait accomplir – on l’a fait. Le reste suivra. » Pedro a la cinquantaine, une gouaille réjouissante et les yeux en pieds de biche. « Ce n’est pas parce qu’on est pauvres et sans domicile qu’on n’a pas de conscience politique. Nous aussi, on se sent anarchistes, on est impliqués », vocifère-t-il. Comme les six autres personnes présentes dans l’appartement, il a passé plusieurs années dans la rue, galère quotidienne. A vécu dans ces centres d’hébergement madrilènes que tous décrivent comme un enfer. Et se retrouve enfin, depuis trois jours, entre quatre murs solides. L’électricité fait encore défaut, les meubles aussi, mais l’essentiel est ailleurs : seize personnes jusqu’ici condamnées à une marginalité solitaire vivent désormais dans cet immeuble délaissé et plutôt confortable – six étages en plein centre-ville de Madrid. Nouveau départ : « Jusqu’ici, le système nous maintenait à la rue. Nous n’étions pas rentables, donc nous n’avions pas droit à la dignité, pas même matérielle. Avec le 15-M et ses suites, nous avons retrouvé l’espoir : quelque chose se construit, et nous y participons. » Dans la cuisine, un poste fatigué grésille en diffusant un vieux tube Eurodance ; ils sont quelques-uns à danser pour célébrer la « libération » des lieux.

Pedro et les autres occupants n’ont pas été relogés ici par quelques Zorros épars, militants au grand cœur menant leur action dans l’ombre. L’action fut collective et rondement menée, logistique bien rodée : repérages, vérifications du statut de l’habitation, prise en compte des risques divers… Impliqués dans l’Oficina de Vivienda2 de l’hôtel Madrid, bâtiment lui aussi occupé, les passe-murailles n’ont rien laissé au hasard. Pedro : « On s’est filé des tuyaux. Par exemple, mes amis et moi étions davantage au point sur les serrures et sur le repérage, tandis qu’eux [les squatteurs militants] en savaient plus sur l’aspect juridique. » Un joli serrage de coudes, prélude à d’autres occupations collectives. « Ce n’est qu’un début, s’enthousiasme Enok, venu de Barcelone pour apporter son savoir-faire en la matière3. On a monté un planning très précis, avec une nouvelle occupation chaque semaine. Des lieux pour loger les gens qui sont à la rue, pas seulement pour les militants. On a toute une liste d’adresses qui conviennent. »

Hôtel Madrid – QG quatre étoiles

Clope sur clope, traits tirés : Norma a beau être débordée, elle tient à tout expliquer par le détail, enthousiasme en roue libre. Avec quelques autres, elle est chargée de la commission communication de l’hôtel Madrid, impressionnant édifice de la Calle de las Carretas – à deux pas de la Puerta del Sol – occupé depuis le 15 octobre 2011. Ce jour-là, quelques mois après une massive manifestation du 15 mai (plusieurs dizaines de milliers de personnes), une petite colonne qui clôturait la journée en mode manif sauvage est passée devant le lieu décrépit et, sans tergiverser, en a pris possession. À l’abordage – dans l’improvisation. Durant les trois premiers jours fatidiques 4, un campement était installé devant les portes de l’hôtel, barrière humaine dressée contre une éventuelle intervention policière. Une fois l’occupation entérinée, et après de nombreuses assemblées générales, le lieu s’est scindé : les deux premiers étages et le quatrième servent d’espaces de réunion et d’organisation, les autres d’habitation.

Cela fait un mois que l’hôtel est occupé et cela semble un siècle. Pas tant à cause du bordel (indéniable), mais surtout parce que chaque coin est recouvert d’affiches, d’horaires de réunion, d’appels à manifester, de manuels anti-chefs, de verbatims d’assemblées générales ou de slogans divers – Abajo el capitalismo ! Joyeux capharnaüm. Une petite bibliothèque, une cantine et, entre autres, un jardin bio (sur le toit) complètent l’ensemble. À tous les coins de couloir, des militants libertaires, des migrants, des SDF, des punks à chiens, des vieux de la vieille, discutant et refaisant le monde autour d’une roulée, d’un jeu d’échecs ou d’un plat de lentilles.

Ceux qui résident ici (environ 70 personnes) ne resteront pas longtemps, ils iront habiter dans les nouveaux lieux occupés. Logique : l’hôtel a avant tout vocation à servir de QG stratégique, de centre opérationnel pour les luttes à venir et les activités sociales. La question du logement n’est qu’un pan du problème, la partie émergée de l’iceberg ; ils ne veulent pas en rester là : « Il s’agit de penser loin, pas seulement d’offrir un habitat temporaire. Nous voulons partager nos savoir-faire en terme de squat ou d’autogestion », explique Norma.

Pour les personnes impliquées dans le mouvement d’occupation, l’enjeu est double. Participer activement au relogement de ceux – ils sont nombreux – qui pâtissent lourdement de la crise, mais également encourager les initiatives autogestionnaires (assemblées, ateliers, coopératives…), démultipliées depuis le 15-M. Pour appuyer son propos, Norma sort un épais classeur bourré de fiches : « Tu vois, on organise plein d’ateliers ici, tout est noté. Il y a des assemblées politiques, évidemment, mais aussi des trucs moins attendus, comme des ateliers d’arts plastiques ou des assemblées féministes. Tiens, cette fiche, c’est celle des veteranos du 15-M, ils ont tous plus de 70 ans et se réunissent ici régulièrement pour discuter du mouvement. Mieux : d’ici un mois ou deux, nous aurons une université libre au quatrième étage. » Pour Enok, qui a participé à un projet similaire sur Barcelone, l’enjeu est de taille : « Il s’agit de reprendre l’initiative dans tous les domaines. À l’université classique, on t’apprend seulement à monter sur le dos des autres, à tirer ton épingle du jeu ; les universités autonomes donnent des armes pour lutter, et apprennent à s’organiser collectivement. Par exemple, si ton truc c’est les bouquins, le but n’est pas de t’enseigner comment devenir un éditeur parfait, mais plutôt comment créer une coopérative autour du livre. »

Au cœur de cette démarche, la volonté de s’ouvrir sur l’extérieur, de ne pas se refermer sur un cercle militant pétri de codes et de logiques de clan – fermez les volets. Et comme les gens vivant à la rue sont les premiers concernés, les envers de la grande précarité sont abordés, notamment les questions de drogue et d’alcool. « Ces problèmes ont été directement créés par cette société, on ne peut pas faire comme s’ils n’existaient pas, résume Norma. Et nous avons créé des groupes de travail avec ceux qui étaient concernés pour essayer de prendre le contre-pied des institutions, en répondant présent quand quelqu’un est dans la merde. » Même enjeu avec les migrants, dotés ou non de papiers : organiser des cours d’espagnol ou des ateliers sur les droits juridiques est ici vu comme une évidence, une manière de pallier les carences du système et de contrer la guerre aux pauvres, omniprésente à Madrid5. « On en arrive à un point où les administrations débordées envoient des migrants dans les centres sociaux occupés en leur disant que c’est le seul endroit où ils peuvent recevoir de l’aide », s’étouffe Alvar, un des fondateurs du canard dissident Diagonal 6.

Dernière voie – pas des moindres – empruntée par les occupants de l’hôtel Madrid : la volonté de toucher le « péquin moyen », et pas seulement les exclus du système. Utopie ? Sur le court terme, sans doute, tant la figure caricaturée du squatteur vandale et nuisible reste omniprésente dans l’imaginaire collectif. Mais les représentations en Espagne changent aussi vite que s’intensifie la crise et qu’émergent des alternatives hors système. Dans ce mouvement des mentalités vers une nouvelle approche du « commun », le 15-M a joué et joue encore un rôle crucial.

Le 15-M : explosif à mèche longue

Ceux de l’hôtel Madrid se présentent parfois comme les « enfants bâtards » du mouvement dit des Indignés : souvent en désaccord avec ce « paternel » un peu pataud et lent à la détente, mais issus de la même famille. Une fratrie bavarde, dont les membres partagent un même refus du système et de son organisation hiérarchisée, explique Viviane, très impliquée dans Traficantes de sueños 7, structure autogérée centrée sur une librairie et une maison d’édition : « Le 15-M, tel que je le vois dans l’idéal, c’est le partage d’une souche commune où aucune parole d’autorité ne s’impose. On y va lentement, on discute, on fait passer le processus avant la conclusion. Quand ça grince et que le vertical refait son apparition, on remet tout à plat. Certains, notamment les médias, nous pressent pour qu’on dégage une parole définitive, des idées choc 8, mais ce serait mépriser le temps nécessaire à la confrontation des idées. » Impossible, en tout cas, de parler du mouvement des occupations sans évoquer les racines et la genèse du 15-M : l’un alimente l’autre, et vice-versa.

« 15-M » – c’est par cette abréviation qu’en Espagne les gens désignent le virage « historique » du 15 mai 2011. La fin d’un long sommeil. De l’autre côté des Pyrénées, Mai-68 était regardé à travers les grilles de la dictature franquiste, et le Mai-rampant italien 9 n’était qu’un fantasme lointain pour une jeunesse castillane muselée. Depuis l’éclat de 1936, peu d’élan révolutionnaire, peu d’emballement collectif, hors les complexes luttes indépendantistes basques ou catalanes et la période de Transion démocratique, si ce n’est en février 2003, quand des centaines de milliers de manifestants avaient envahi les rues de Madrid, contre la guerre en Irak. 10

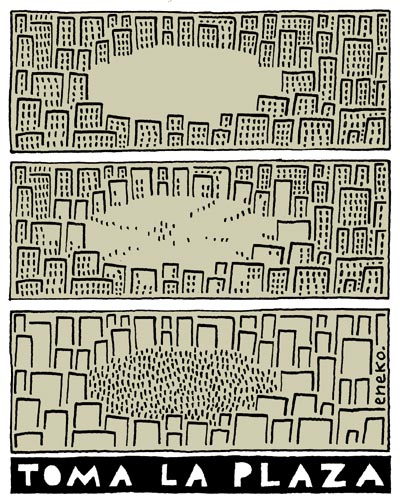

L’étincelle est venue sans prévenir, joyeuse escalade : le 30 mars 2011, des manifestations massives d’étudiants et de jeunes précaires appellent à la grève générale et à la solidarité entre chômeurs et travailleurs. Manifs prolongées – le 7 avril – d’une plate-forme intitulée « Jeunes sans futur », critiquant vivement le système politique espagnol, écrite par celles et ceux qui formeront plus tard la Parti Podemos. Dans le même temps, le mouvement No les votes 11 gagne en popularité. Premières banderilles. Le 15 mai, c’est avec ce bagage que des manifestations sont organisées dans plus de cinquante villes du pays. À Madrid, décision est prise d’occuper un lieu symbolique : la Puerta del Sol, en plein centre de la ville. Mauvaise joueuse, la police évacue après une seule journée et interpelle 19 personnes. Le lendemain, ce sont plus de 10 000 motivés qui reviennent avec tentes, sacs de couchage et une forte détermination. Toma la plaza12 !

Après quelques jours de « campement », beaucoup sentent qu’un mouvement populaire se constitue et que la majorité des Espagnols sont favorables aux insurgés. Un soutien diffus qui incite les occupants à une résistance non-violente face aux pressions des autorités. « On s’est senti portés par ce qui se passait au Maghreb et en Grèce, et on a beaucoup discuté de la question de la violence et de l’affrontement direct, explique Alba, volubile activiste rencontrée dans l’un des nombreux centres sociaux occupés de la ville, le Patio Maravillas. On peut se battre s’il le faut – on sait le faire. Mais le contexte était particulier, et nous avons choisi de ne pas rentrer dans l’escalade répression/contre-répression. Le mouvement paraissait suffisamment fort pour que notre rage passe par d’autres canaux. Le but était que grand-mères et gamins puissent venir dans les manifs et sur le campement, sans craindre autre chose que la police et l’État. C’est comme ça que nous avons pu dessiner un ennemi commun et des perspectives faisant consensus. » Dans le même temps, une certaine discipline s’instaure – qui fait grincer quelques molaires. Pour éviter les bagarres et les comportements agressifs, l’alcool est ainsi banni des rassemblements de masse, manifs, actions, assemblées : les bouteilles sortent une fois le débat ou l’action terminés. Des restrictions de peu d’importance au regard de ce qui se construit : les manifs sauvages se multiplient, les charlas13 bénéficient d’une grande qualité d’écoute et des mots d’ordre tels que « À bas le capital », « Vous ne nous représentez pas » ou « Non à la spéculation » sont sur la bouche de tous, jeunes et vieux, radicaux et réformistes. Comme s’il était désormais acquis que chacun partage le même objectif et qu’il ne reste plus qu’à débattre du chemin à prendre. Naïf ? En partie, sans doute. De là à catégoriser le 15-M comme une mouvance de « bisounours », il y a un pas. Jésus, élégant membre du groupe surréaliste de Madrid14, s’insurge contre cette caricature de l’indigné mouton, chair à matraque : « Il ne faut pas oublier que le campement du 15-M s’est construit sur l’illégalité et la désobéissance. Les gens ont décidé de rester et de braver les menaces de la police. »

Aveuglés par le voile du concept fourre-tout d’« indignation », les observateurs extérieurs ont tendance à considérer le mouvement comme flou et passif, sans ligne politique claire. Nombreux ceux qui, frileux à l’idée de participer à une assemblée ou attachés au privilège de la parole critique, flippent devant une jeunesse délaissant les botellons15 débridés pour réellement prendre la rue. Aux yeux de Lucia, militante qui a participé, au fil des ans, à la création de nombreux lieux de vie collectifs à Madrid, les avancées réalisées depuis plus de six mois sont pourtant impressionnantes : « Depuis le 15-M, les gens ont investi la rue. Qu’ils soient réformistes ou non, il y a un désir de lutter pour quelque chose de différent. Une envie très précieuse, même si elle ne dégage pas encore de programme révolutionnaire. Je crois même que c’est une force. Ne pas céder à l’urgence, casser la temporalité d’une actualité qui nous paralyse à force de nous épouvanter : nous nous rencontrons et discutons de politique. Pour de bon. »

Après environ deux mois de ce campement géant, les discussions aboutissent à un changement de tactique, pour éviter l’épuisement et donner plus de cohérence au mouvement. Progressivement, l’organisation se décentralise et des comités de quartier sont créés. Moins spectaculaire, peut-être, mais plus constructif. « Sur la Puerta del Sol, les assemblées étaient loin d’être horizontales : il y avait des chefs, des managers, des orateurs qui pourrissaient tout, tempère Noé, militant anarchiste au long bouc, porteur d’une vision plus critique. Ce qui se passe aujourd’hui dans les quartiers, à échelle locale, est beaucoup plus solide et puissant, même si plus difficile à appréhender dans sa globalité. Mais il reste du boulot. Tant que l’attention restera concentrée sur la Puerta del Sol – comme si c’était la tête et les quartiers le corps obéissant – et que nous reproduiront le modèle de hiérarchie qui convient si bien aux schémas de compréhension des médias, nous ne réussirons pas à créer un mouvement autogestionnaire davantage fondé sur l’autonomie que sur le spectacle. »

On discute aujourd’hui dans les assemblées de quartier de la suite du mouvement et de la question du vote, mais aussi des affaires locales, des possibilités de s’organiser pour que tout ça ne soit pas que palabres. Mot d’ordre : place au concret ! Au lendemain des élections du 20 novembre 201116, des frissons parcourent la place Tirso de Molina lorsqu’une jeune fille apprêtée prend la parole au cours d’une charla : « La révolution ne se fait pas en un soir. Ce qui compte, ce ne sont pas les grands mots, mais les petites choses du quotidien : nous réapproprier la santé, organiser la garde des enfants et de leur éducation, mettre en place des petits-déjeuners gratuits, multiplier les bureaux autonomes de droits sociaux ou reprendre en main la question de l’alimentation abandonnée à l’industrie agroalimentaire et aux supermarchés. C’est le moment de monter des coopératives qui se passent de l’État et de montrer que ça marche ! »

De fait, les initiatives fleurissent : réquisitions de logements vides voués à la spéculation – on l’a vu –, mais aussi mise en place de coopératives d’achat et de production ; création de crèches, de cantines autogérées, d’ateliers divers, de points d’information aux sans-logis… Autant de petites pierres qui se dressent dans les rues madrilènes et le reste du pays. Si ces initiatives prennent appui sur le mouvement du 15-M, elles proviennent également d’outils aiguisés dans les années précédentes.

Avant le 15-M – brèches autonomes

Tombé du ciel, le 15-M ? À d’autres… Le mouvement n’a rien d’un simple accroc de l’histoire ou d’une éphémère épiphanie collective, encore moins d’une erreur de casting. Tous les ingrédients étaient là. Crise sociale (plus de 20% de chômage), crise du logement17, discrédit généralisé de la classe politique… Un contexte favorable venu se greffer au terreau autogestionnaire cultivé de longue date par des milieux radicaux qui avaient stocké la poudre, multipliant les infrastructures et – surtout – s’ouvrant sur l’extérieur.

C’est un leitmotiv, presque un mantra : dans les milieux militants du coin, on se plaît à raconter en détail le moment où – il y a une quinzaine d’années – certaines franges radicales de la ville ont opté pour une lutte moins frontale, plus calculée. « Le milieu autonome de Madrid a choisi d’évoluer parce que les actions un peu “chaudes” n’apportaient rien, se souvient Alvar. Les flics nous mettaient en taule et les gens s’en foutaient. Nous avons alors pris une autre direction, en nous dissolvant dans le social. Au début, c’était un peu futile : nous proposions des ateliers fanfares, par exemple, et puis nous avons trouvé des moyens plus utiles d’intervenir, comme les Oficinas de derechos sociales 18 Nous gardons le même ennemi, mais nous l’attaquons autrement. » Mêmes convictions, autres solutions. « C’est évident que ce que l’on fait depuis une quinzaine d’années a contribué au 15-M, lance Lucia. Le mouvement actuel est le prolongement d’une scène activiste qui s’est beaucoup interrogée et a fini par trancher, un peu comme les zapatistes : la stratégie avant l’idéologie. »

L’analogie peut prêter à sourire (le Chiapas à Madrid ?), pas les réalisations concrètes de ces quinze dernières années : librairies alternatives, journaux militants, revues explosives, maisons d’édition libertaires, centres sociaux… Inspirés par les luttes italiennes des années 1970-80, des groupuscules autonomes ou libertaires ont délaissé l’obsession du « groupe affinitaire » pour créer des espaces de rencontre où la parole peut circuler. L’objectif ? Sortir de la marginalité surjouée et de ses attributs – cagoules, petits livres noirs et barres de fer – pour décapsuler les horizons et multiplier les aficionados.

Habitué aux austères squats hexagonaux, le militant franchouillard de passage ne peut qu’être frappé par l’atmosphère règnant dans le milieu alternatif madrilène. Effervescence tous azimuts. L’offensive passe par un accueil de la parole politique – d’où qu’elle vienne et sans uniformes. Fourmilière militante, le Patio Maravillas invalide ainsi le cliché d’un activisme autiste. Plusieurs soirs par semaine, un bar « clandestin » s’y ouvre au public, avec une forte affluence : bobos, prolos, zonards et anars s’y croisent allègrement. Le planning est criblé d’une vingtaine d’ateliers quotidiens : danse, couture, chorale, cuisine, écriture, théâtre, guitare, sérigraphie, photographie, etc. On y trouve également une Oficina de derechos sociales, qui accueille précaires et migrants pour les informer de leurs droits, partager les galères, monter des dossiers avec des avocats et préparer des actions collectives. L’ambition affirmée, bien avant le 15-M, était – et reste – claire : ébrécher le vieux monde en créant et diffusant le plus largement possible les modalités pratiques de son renversement. Tout sauf le ghetto.

Hors des espaces occupés, d’autres expériences font écho à cet impératif. La coopérative Traficantes de Sueños, créée il y a une dizaine d’années, est ainsi un passage obligé. Trafis, en abrégé, n’est pas seulement une librairie, mais aussi un lieu de réunions publiques, une maison d’édition, un atelier de graphisme, un centre de formation, un réseau de diffusion-distribution… le tout en autogestion. Idem pour le journal Diagonal, lancé en 2005, qui a opté pour une forme passe-partout afin de ne pas effaroucher le lecteur lambda avec des codes graphiques trop marginaux. Contrepartie : le journal, qui se veut mature (trop ?), jouit d’une certaine santé financière, d’un lectorat fourni et d’une réelle présence dans les mouvements sociaux.

Des exemples piochés dans un éventail militant aussi fourni qu’hostile aux récupérations syndicales, politiques ou municipales 19. Les rues de Madrid semblent habitées par ce tissu de structures aguerries, prêtes à accueillir celles et ceux qui ont brisé l’individualisme et le cynisme pour commencer à s’organiser en commun. « Ces lieux où l’on avait l’habitude de traîner, parfois avec l’impression de mouliner à vide, se sont soudain remplis, rappelle José – larges rouflaquettes et sourire au coin de la cerveza –, habitué du centre social libertaire Casablanca. Beaucoup de gens qui n’étaient pas politisés se sont réunis pour parler et agir. Ceux qui venaient de groupes libertaires et autonomes ont participé aux assemblées sans mépris ; leur présence a souvent permis d’empêcher les staliniens et les trotskos de prendre le pouvoir. Et les nouveaux venus ont vite capté que les idées et les fonctionnements horizontaux sont plus intéressants que les vieux organigrammes de parti. »

Un lent travail de sape, qui s’est fait dans l’indifférence envers les partis et dans une volonté assumée de se dégager de l’urgence pour fabriquer des liens solides et des outils pertinents. Objectif : construire sur la longueur, sans emballement. Le mot de la fin pour un militant américain d’Occupy Wall Street, de passage au Patio Maravillas pour un débat animé : « Les médias posent toujours les mêmes questions : quel est votre programme ? Quel est votre chef ? Il n’y a pas de réponse, parce que celle-ci se construit et évolue à chaque instant. »

.

Article original sur Article 11 ici

- Notamment avec les multiples mairies qui ont été gagnées par des listes non affiliées à Podemos et qui tentent d’appliquer les volontés de la rue. À ce sujet, on pourra lire le dossier du journal CQFD de novembre 2015, dont une partie est disponible ici et ici. Le reste du dossier peut être commandé en écrivant à : redaction(at)cqfd-journal.org. ↩

- Bureau du logement. ↩

- Un « savoir-faire » barcelonais bien décrit dans Squat, documentaire de Christophe Coelho, qui retrace les actions de Miles de Viviendas, groupe de squatteurs/euses sur-actifs/ves de la capitale catalane où militait une grande partie de l’actuelle équipe municipale de Barcelona en Comu, récemment élue à la mairie. ↩

- En Espagne, une expulsion expéditive ne peut se faire que dans un délai de 72 heures suivant l’occupation. ↩

- Le prolixe collectif Observatorio Metropolitano a consacré un récent ouvrage à la question : Manifiesto por Madrid, Critica y crisis del modelo metropolitano (Éditions Traficantes de Sueños). Il y dénonce l’urbanisme mégalo, la gentrification des quartiers populaires et l’orientation sécuritaire des politiques locales et nationales. ↩

- Un entretien avec Alvar autour de ce journal a été publié sur Article11 en janvier 2012 à lire ICI . ↩

- Trafiquants de rêves. ↩

- Certains journalistes ont d’ailleurs été dégagés lorsqu’ils se faisaient trop envahissants, notamment à l’hôtel Madrid : « Ils voulaient des images de carte-postale, type des vieilles dames discutant avec des punks ; certains en ont eu marre », rigole Viviane. ↩

- Référence au Mai-68 italien qui dans ce pays s’est étalé sur près de dix ans. ↩

- Les Pactes de la Moncloa pour une transition démocratique signés en 1977 par la droite post-franquiste, le PSOE, le Parti communiste et les syndicats devenus officiels, posent comme base inamovible la monarchie et l’unité nationale. Après des mobilisations ouvrières et étudiantes, le pays entre dans une ère de libéralisation : indépendance du pouvoir judiciaire, liberté de la presse, droit de réunion, reconnaissance des communautés basque et catalane, période culturelle de la « Movida », etc. ↩

- Ne vote pas pour eux. ↩

- Prends la place ! ↩

- Débats publics. ↩

- En Espagne, la tradition surréaliste reste vivace, mêlant pratique poétique et politique. https://gruposurrealistademadrid.org/ ↩

- Le botellon est un rassemblement éthylique, généralement impromptu, de jeunes et moins jeunes sur les places des villes espagnoles. L’objectif : coucher les bouteilles en collectivité, pas chez soi. ↩

- Celles-ci ont entériné la décrépitude du parti socialiste – énième alternance made in démocraties occidentales. Voir sur le sujet l’article « Danser sur les urnes », Article 11. ↩

- Alors que les banques du pays avaient encouragé l’acquisition de logement par endettement, avec des crédits très bas, beaucoup de ménages espagnols se retrouvent aujourd’hui dans l’impasse – souvent à la rue – depuis la crise et l’effondrement des prix de l’immobilier. ↩

- Bureaux de droits sociaux. ↩

- Certains lieux se révèlent plus poreux à la récupération, comme l’immense Tabacellera, ancienne fabrique de tabac parachutée par la municipalité comme lieu alternatif officiel : vigiles et soft showbiz au programme… ↩