Traduit par Ferdinand Cazalis et Xavier Bonnefond

Texte original : « The Ghost of the Mechanical Turk », Jacobin, 16 déc. 2017.

Au Moyen-Orient, et sous couvert de lutte contre la pauvreté, le néolibéralisme exploite l’occupation et la guerre pour en retirer une main-d’œuvre la moins chère possible. Dans les territoires occupés de Palestine ou les camps de réfugié·es syrien·nes, les plans de développement de la Banque mondiale n’hésitent plus à promouvoir la sous-traitance de microtâches numériques pour le compte de grandes firmes internationales. Pour des rémunérations de misère et sans protection sociale, les plus vulnérables sont aujourd’hui forcé·es de jouer le jeu du « Turc mécanique » : travailler dans l’ombre pour faire croire aux populations occidentales que les nouvelles technologies fonctionnent comme par magie.

« Deviens tOn ProprE PatroN. » Deux Palestiniens d’une vingtaine d’années sont représentés penchés au-dessus d’un iPad en train de rire : un filtre ColourSplashTM fait briller d’un vert radioactif leurs yeux et leurs bracelets de festival effilochés. Ce matin, en guise de costume, ils portent ce qui leur est tombé sous la main, et leurs bureaux sont n’importe où ils peuvent allumer leurs écrans. Ces mantras tournent en boucle sur un groupe Facebook faisant la promotion du travail freelance en ligne à Gaza et en Cisjordanie.

L’idée est simple : quelle que soit votre situation, vous pouvez vivre le rêve de la génération Y et « travailler où vous voulez quand vous voulez » grâce à Internet. Dans un pays comme la Palestine, où le taux de chômage atteint 30 % (le plus élevé du monde selon certaines mesures 1) et où les déplacements sont violemment restreints par un maillage de checkpoints, de frontières, et de zones militaires, travailler dans le « n’importe où » du royaume numérique peut être vendu comme un moyen de surmonter ces obstacles.

C’est précisément l’approche du projet « m2Work » de la Banque mondiale, en partenariat avec Nokia. Une initiative parmi d’autres, lancées ces dernières années par des gouvernements ou des entreprises ayant identifié le monde arabe comme une région où le microtravail numérique présentait un « gros potentiel » pour combattre la pauvreté. Mais cette rhétorique de la flexibilité et de l’entreprenariat cache une réalité moins reluisante.

Il existe d’impressionnants projets de terrain, tel Gaza Sky Geeks, développant des initiatives de travail numérique avec un potentiel d’émancipation plus important. Mais quand des entités occidentales comme la Banque mondiale, la fondation Rockefeller, ou des ONG internationales vendent des plateformes de petits boulots comme la solution miracle aux problèmes des réfugié⋅es et des victimes de l’occupation, il faut regarder de plus près leurs motivations. Ce qu’on appelle « libération » du point de vue techno-développementaliste ressemble plus, dans la perspective des travailleurs et travailleuses, à de l’exploitation.

« Exploitation participative »

La plateforme de travail « Mechanical Turk » (ou Mturk, signifiant « Turc mécanique ») d’Amazon fournit le meilleur exemple de microtravail, élément-clé du schéma de développement néolibéral visant le Moyen-Orient. Comme l’écrit David Golumbia dans Jacobin en 2015 :

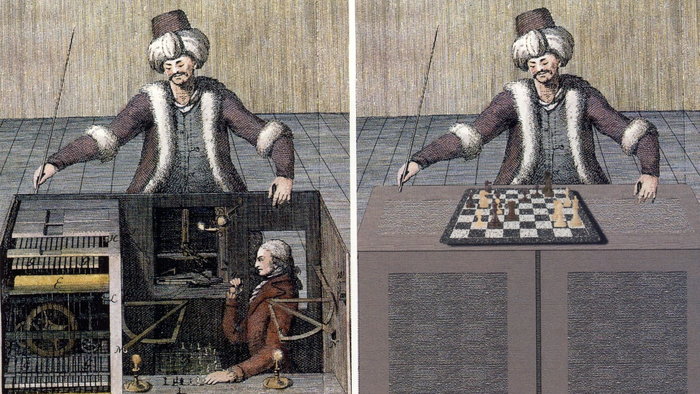

L’appellation [Turc mécanique] est […] une référence éloquente, renvoyant à cet automate européen du XVIIIe siècle jouant aux échecs, conçue pour amuser les salons. Ce tour de passe-passe consistait à dissimuler un être humain de petite taille qui accomplissait le travail prétendument réalisé par la machine. Comme le note l’historien Ayhan Aytes, ces automates étaient vêtus d’un costume « oriental », notamment parce que toute personne originaire de l’est de l’Europe était perçue comme « docile » et « sans âme ». MTurk permet aux employeurs de définir des tâches nécessitant la saisie et le traitement de grandes quantités de données, que les êtres humains, pour une raison ou un autre, continuent à exécuter plus efficacement ou plus précisément que les ordinateurs 2.

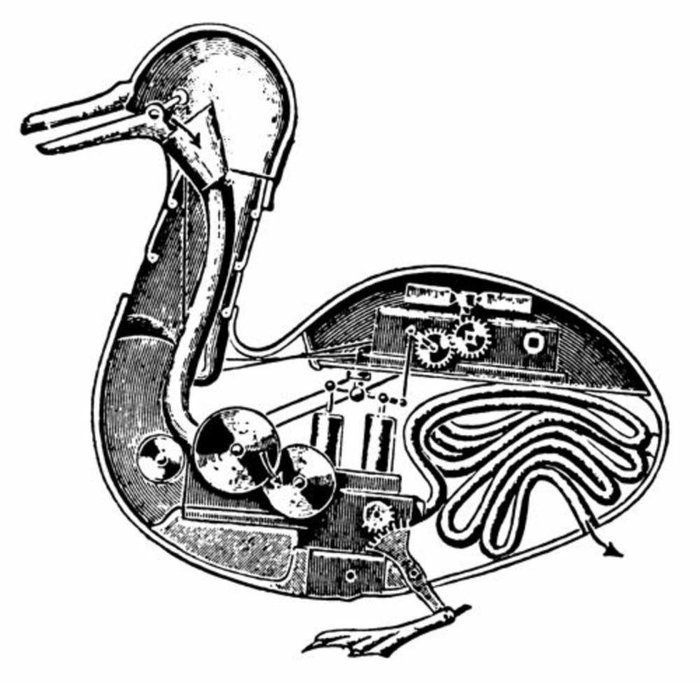

Les portails de microtravail exploitent les foules virtuelles pour compiler des listes de morceaux de musique, taguer des vidéos et des images, écrire, traduire ou transcrire de courts textes et fournir ainsi des séances d’entraînement aux logiciels d’intelligence artificielle.

Le microtravail n’est qu’une partie d’un panel plus large de travail numérique allant de services à la demande comme Uber jusqu’à l’extraction de données rentables de nos moindres actions sur Facebook, Twitter et Instagram. Le concept de digital labor, que le sociologue Antonio Casilli définit comme « un continuum d’activités humaines divisées en tâches et non rémunérées ou sous-rémunérées 3 », signifie que le travail ne peut plus être aisément distingué du temps de loisir. À cause de cette ambiguïté, il est difficile de parler d’exploitation, un mot plutôt associé aux conditions d’usine qu’au travail numérique. Il est également difficile, pour des personnes qui n’ont pas la sensation de travailler, de reconnaître qu’elles produisent objectivement de la valeur économique en s’adonnant à ces activités.

Néanmoins, ce n’est pas parce que le microtravail peut être accompli avec les mêmes raccourcis clavier que pour chatter avec un ami Facebook ou pour télécharger un film qu’il est inoffensif pour autant. Des chercheurs et chercheuses du Human Computer Interaction (HCI), Lily Irani et Six Silberman 4 et l’Oxford Internet Institute 5 en particulier, ont analysé ces plateformes et mené des entretiens avec des utilisateurs et utilisatrices pour montrer en quoi les portails de travail numérique rémunéré menacent sérieusement les protections de base des travailleurs et travailleuses. La rémunération horaire médiane sur le Mechanical Turk d’Amazon est de 1,38 $, et une tâche peut n’être payée que 0,01 $. Tandis que des personnes du monde entier offrent d’accomplir des tâches pour des prix de plus en plus bas, les taux de rémunération s’effondrent. Les employé·es se trouvant dans l’impossibilité de s’informer sur la nature de l’activité à laquelle ils contribuent, leurs opportunités de promotion ou de formation sont quasi inexistantes.

En outre, les corps des prolétaires du numérique ne sont pas moins soumis aux exigences du capital que leurs homologues de l’industrie. Les réfugié⋅es du camp libanais de Shatila, qui s’impliquent dans un ensemble d’activités de digital labor allant de la programmation freelance jusqu’aux jeux en ligne avec des monnaies virtuelles, se voient forcé⋅es d’adapter leurs heures de sommeil aux demandes du capital – occidental. Des adolescent⋅es gardent leur téléphone allumé, en mode bruyant, pendant leur sommeil pour pouvoir répondre à n’importe quelle heure, ou bien consomment sans fin des boissons énergisantes pour travailler ou jouer toute la nuit. Des études sur les microtravailleurs et travailleuses du monde entier, ou sur les « gold-farmers 6 » en Chine, ont montré comment ces activités entraînaient des troubles physiques dus à la répétition des mouvements ou de graves problèmes aux yeux.

Or, contrairement au travail en usine, l’isolation géographique des travailleurs et travailleuses du numérique, les un⋅es des autres mais aussi de leur employeur, réduit les opportunités d’actions collectives de résistance à ces conditions. Malgré tout, il y a eu quelques initiatives créatives pour se défendre contre la précarité et l’exploitation qui sont l’essence du microtravail. Parmi celles-ci, la campagne de courriels « Dynamo » – un proto-syndicat – et le système de surveillance FairCrowdwork conçu par IG Metall en 2015.

Les gold-farmers sans frontières

La manière dont les plateformes numériques profitent des inégalités de genre, de classe ou de race pour générer du digital labor non ou sous-payé n’est inscrite dans l’agenda d’aucune campagne de développement institutionnelle. Or ces questions, mises en lumière par des théoricien⋅nes comme Casilli en tant que « tournant décolonial numérique 7 », sont essentielles pour comprendre l’expansion de ce type de travail dans le monde arabe.

Le projet « m2Work » vise à surmonter les « obstacles géographiques » afin d’offrir des opportunités d’emploi aux femmes et aux jeunes sur place. Cependant, cette insistance sur le besoin de « surmonter » la géographie masque l’ampleur des inégalités spatiales en termes de pouvoir et de richesses qui sont à l’œuvre dans le domaine du digital labor. Une étude de l’Oxford Internet Institute s’appuyant sur soixante mille transactions anonymisées et réalisées sur Upwork a révélé un schéma clairement néocolonial, puisque les « tâches » sont vendues depuis l’Inde et les Philippines aux États-Unis, à l’Australie, ou au Royaume-Uni. Résultat : le même nivellement par le bas toxique qui caractérise la production industrielle depuis trente ans.

Il est significatif que, dans une étude de faisabilité datant de 2013 8, la Banque mondiale désigne Gaza et la Cisjordanie comme des destinations « particulièrement pertinentes » pour le microtravail. Dans ce nivellement par le bas mondialisé, le « bas » est une prison à ciel ouvert et une zone sous occupation militaire. Selon ce même rapport, ces sites comportent pour les employeurs des « risques limités » d’avoir à payer des intéressements sur les bénéfices ou même un salaire minimum. Les protections sociales sont peut-être « risquées » pour les employeurs. Mais rendre quelqu’un.e dépendant⋅e, pour sa survie, d’un algorithme n’ayant aucun compte à rendre est aussi risqué. Ne pas payer les employé⋅es selon un taux horaire suffisant pour se nourrir et nourrir leur famille est risqué. Se résoudre à des heures de travail erratiques ou excessives provoquant des troubles musculo-squelettiques, des problèmes de vision, ou des insomnies est risqué.

Un des principaux arguments de vente en faveur des plateformes de travail en ligne consiste à les présenter comme aveugles aux différences de genre ou de race. Mais les inégalités inhérentes à ce type de systèmes ne disparaissent pas juste parce que les participant·es demeurent anonymes. Quand le monde a appris l’existence de ces camps de travail en Chine où des prisonniers sont forcés à jouer à des jeux en ligne générant du profit, les salles de chat de jeux vidéos ont commencé à utiliser l’expression « gold-farmers chinois ». Un terme péjoratif pour désigner des joueurs-travailleurs qui essaient de revendre leurs acquis virtuels contre de la monnaie sonnante et trébuchante. Au point que des joueurs syriens à Shatila qui voyaient plus leur activité de jeu comme un loisir que comme un travail, en sont venus à se plaindre que leurs noms arabes ou leur anglais approximatif conduisait les autres joueurs à les voir comme des travailleurs indésirables ou des « gold-farmers » dans les équipes de jeu. Les microtravailleurs et microtravailleuses ne disposent d’aucune protection pour des dynamiques similaires qui existent sur les plateformes du digital labor.

Prisonnier·es du virtuel

Le m2work de la Banque mondiale s’inspire largement du projet Samasource, une entreprise à but non lucratif qui cherche à réduire la pauvreté des plus défavorisé·es en leur sous-traitant le travail informatique de Walmart, eBay ou d’autres entreprises. Mais contrairement à ce qu’avance le discours marketing, ces modèles ne fonctionnent pas malgré les situations de conflit comme l’occupation israélienne en Palestine ou la crise des réfugié·es, mais grâce à elles.

Le digital labor s’insère parfaitement dans la logique des camps de réfugié·es ou celle des territoires occupés, où les gens doivent être gardés en vie, mais pas plus. Aujourd’hui, même les personnes apatrides privées d’existence politique, de droits et de protections légales, peuvent être rendues productives. Via des plateformes en ligne, des gens qui résident à Gaza, la « plus grande prison à ciel ouvert du monde », peuvent faire un travail tout ce qu’il y a de concret depuis leurs cellules virtuelles. Leur intégration dans l’économie globale en tant que sous-traitant·es bon marché rend les utilisateurs et utilisatrices dépendants·es non seulement d’Israël ou d’un État hébergeur, mais aussi de la technologie 9.

De la même manière que le complexe industrialo-carcéral 10 profite du travail non ou sous-payé des détenu·es, ces projets ne fleurissent que grâce à l’état d’agitation sociale et politique du Moyen-Orient. En fait, les programmes de travail de l’administration pénitentiaire aux États-Unis 11 incluent déjà la saisie de données numériques, la relecture et la préparation de documents, exactement comme les détenu·es chinois·es sont forcé·es à faire du « gold-farming ».

Ces efforts non dissimulés pour passer outre les réglementations locales dans les pays du Sud, de manière à servir les plateformes occidentales, font partie d’un plan bien plus ambitieux : la « Technologie pour le Bien 12 », selon les mots des chantres du développement. Mais les technologies ne sont pas bonnes en soi. La réalisatrice palestinienne Tawil-Souri nous presse de prendre la mesure du côté obscur du progrès, à l’œuvre dans le rôle joué par Internet dans les sociétés du Moyen-Orient, qui inclut de manière décisive « une consolidation avancée du capital d’entreprise et l’imposition de ses critères et priorités à l’État-nation 13 ». Malgré toute la rhétorique lyrique de l’accès « à l’économie du savoir global », les lignes directrices de la Banque mondiale n’auront aucun impact sur les problèmes structurels sous-jacents qui sont la cause première du chômage dans ces régions. En Palestine, par exemple, depuis les années 1990, les politiques de la Banque mondiale pour la paix et la construction de l’État ont tout misé sur la croissance du secteur privé, ignorant les rapports montrant que si l’occupation était levée, le PIB doublerait 14. La notion de « Technologie pour le Bien » est la suite logique de ce type de raisonnement fallacieux.

Le destin du « Turc »

Comme l’a remarqué David Golombia 15, le Turc fumant sa pipe qui a donné son nom à la plateforme de microtravail d’Amazon s’insérait dans une mode de l’époque : on se passionnait alors pour ces automates conçus pour ressembler à « l’Autre » oriental, l’obéissant et docile Musulman construit de toutes pièces dans l’imaginaire chrétien. Mais le Musulman-machine prend un tout autre sens quand il s’incarne dans une masse de travailleurs et travailleuses résidant dans les zones appauvries, des camps de réfugié·es syrien·nes jusqu’aux territoires occupés de Palestine, et forcé·es d’accomplir des tâches répétitives et déqualifiées, caché·es derrière une interface aussi anonyme que trompeuse. Comme des machines, toujours en éveil, cette « population surnuméraire » fournit un carburant inextinguible aux entreprises qui pilotent le progrès occidental et sa course au profit 24 h/24.

- Voir sur le site de la Banque mondiale : « The World Bank In West Bank and Gaza ». ↩

- David Golumbia, « The Amazonization of Everything », Jacobin, 8 mai 2015. ↩

- Antonio Casilli, « Global Digital Culture. Digital Labor Studies Go Global: Toward a Digital Decolonial Turn », International Journal of Communication, vol. 11, p. 21, sept. 2017. ↩

- Notamment dans « Turkopticon: interrupting worker invisibility in amazon mechanical turk », Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, p. 611-620, 2013. ↩

- Voir par exemple le rapport The Risks and Rewards of Online Gig Work At the Global Margins. ↩

- Le farming consiste à accumuler des crédits virtuels en répétant des tâches monotones dans un jeu vidéo en ligne tel World of Warcraft. En 2011, The Guardian a publié le témoignage d’un prisonnier de camp de travail forcé à farmer par ses geôliers, qui revendaient ensuite les crédits contre de la vraie monnaie. À noter que « farmer » signifie à la fois « fermier » et « bouseux » ou « péquenot » (NdT). ↩

- Antonio Casilli, art. cité. ↩

- Banque mondiale, Feasability Study. Microwork for the Palestinian Territories. ↩

- Helga Tawil-Souri, « Digital Occupation: Gaza’s High-Tech Enclosure », Journal of Palestine Studies, vol. 41, no 2 (Hiver 2012). ↩

- « What is the Prison Industrial Complex? », <prisonabolition.org>. ↩

- Mary Lacity, Joseph W. Rottman, Erran Carmel, « Impact Sourcing: Employing Prison Inmates to Perform Digitally-enabled Business Services », Communications of the Association for Information Systems, vol. 34 art. 51, 2014. ↩

- « Tech for good » peut vouloir dire : les technologies pour des biens, ou les technologies pour de bon (NdT). ↩

- Helga Tawil-Souri, « Hacking Palestine: A digital occupation », <aljazeera.com>, 9 nov. 2011. ↩

- ONU, « New UN report finds that without obstacles Occupied Palestinian Territory’s economy could easily double gross domestic product », 6 sept. 2016. ↩

- Art. cité. ↩