Traduit de l’anglais (États-Unis) par Unai Aranceta, Ferdinand Cazalis et Elvina Le Poul

Texte original : « How Tear Gas Became the White Supremacist’s Favorite Poison », Mother Jones, 8 juin 2020.

Armes de « contrôle des foules » par excellence, les gaz lacrymogènes semblent être devenus l’un des outils privilégiés du maintien de l’ordre contemporain. Leur usage dans le cadre de manifestations publiques s’est systématisé ces dernières années, au point que l’image de rassemblements noyés sous les gaz semblent être devenue la norme. Aux États-Unis, la répression des mouvements Black Lives Matter a apporté une nouvelle illustration de l’usage disproportionné que la police fait de ses armes, en particulier lorsqu’il s’agit d’étouffer les revendications des groupes les plus discriminés. Mais alors que l’expérience des effets des gaz est de plus en plus partagée, leur histoire, qui plonge ses racines dans la Première Guerre mondiale puis dans la gestion coloniale, reste souvent méconnue.

Le devoir d’un⋅e « vrai⋅e Américain⋅e » est « la protection du pays contre tout danger extérieur, qu’il soit ou non le fait d’étranger⋅es ». Cette déclaration du général Amos Fries, prononcée il y a de cela cent ans, rappelle beaucoup les tweets de Donald Trump. Ayant pris la tête du département de la Guerre chimique (CWS – Chemical Warfare Service) des États-Unis après la Première Guerre mondiale, Fries a contribué à faire passer les gaz lacrymogènes du statut d’arme de guerre à celui de technologie de maintien de l’ordre la plus populaire au monde.

Après le traité de Versailles, de nombreuses armes chimiques développées pour les champs de batailles ont été renommées et réutilisées dans le domaine civil. Pour le général, les gaz de combat étaient l’arme américaine par excellence. Ils étaient à la fois un symbole de la persévérance des troupes pendant les batailles et un emblème de l’industrie moderne, mettant en évidence la synergie entre guerre et science. En 1924, dans un discours radiodiffusé à l’occasion de la commémoration de l’armistice, Fries déclara : « Aujourd’hui, l’ampleur avec laquelle la chimie est utilisée pourrait presque constituer un baromètre du degré de civilisation d’un pays. » Les préparatifs d’un nouvel accord international bannissant l’utilisation des armes chimiques étaient alors en bonne voie. Fries savait que si l’utilisation des agents chimiques était prohibée en temps de guerre, cela signifierait sans doute la fin du département de la Guerre chimique – et de sa florissante carrière en temps de paix.

Il fallait agir rapidement et se montrer persuasif. L’officier perçut le fort potentiel des gaz lacrymogènes pour le maintien de l’ordre et l’administration coloniale. C’était pour lui la technologie idéale pour le maintien au pouvoir des riches dirigeant·es blanc·hes. Fries est alors « fermement convaincu qu’aussitôt que les forces de l’ordre et les administrateurs coloniaux se seront familiarisés avec l’utilisation des gaz comme moyen de maintenir l’ordre et le pouvoir, il y aura une telle diminution des troubles sociaux violents et des soulèvements sauvages que cela équivaudra à leur disparition ».

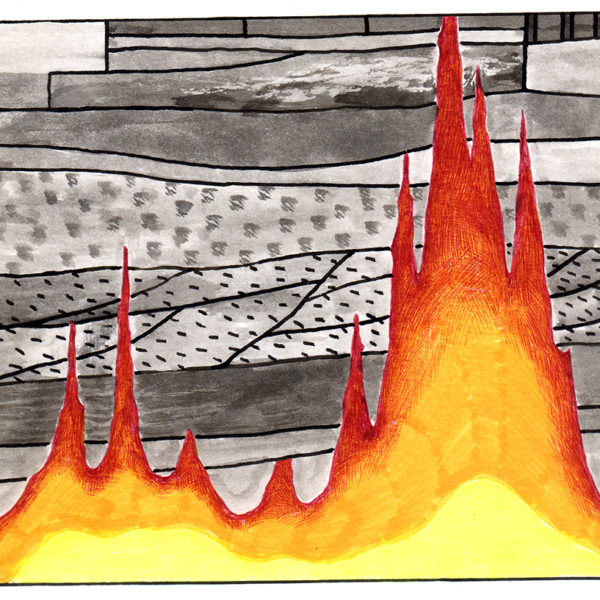

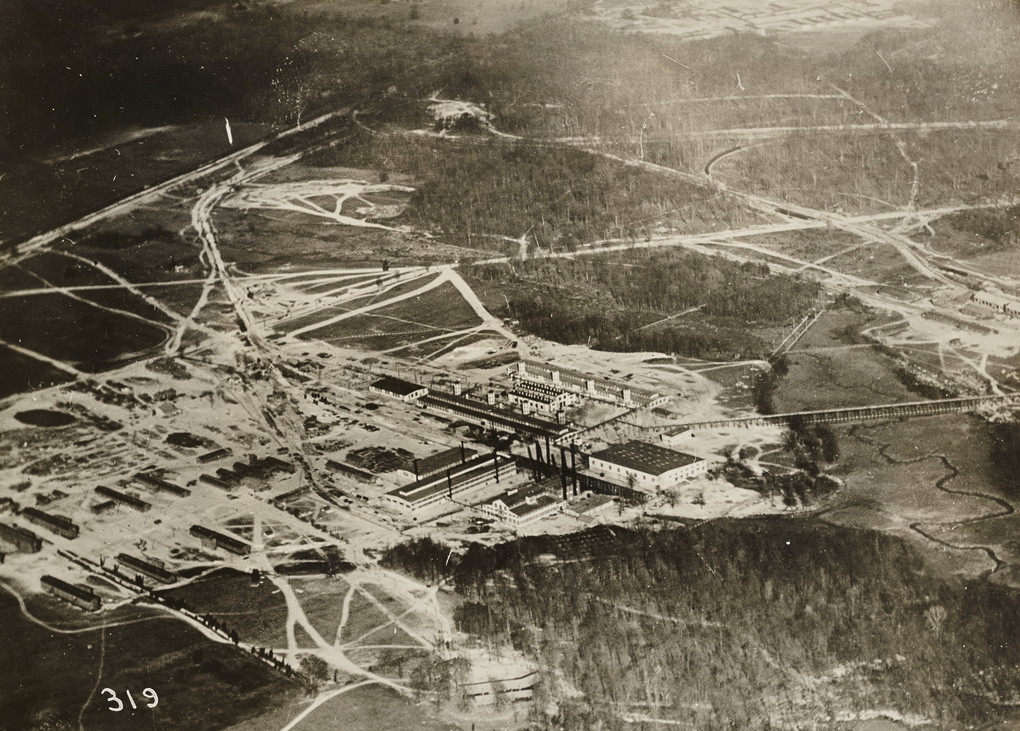

Pendant les années 1920 et 1930, le département de la Guerre chimique et les fabricants ont écoulé leurs produits dans les services de police, la Garde nationale, les prisons et les entreprises de sécurité privées – un point de bascule vers ce qu’on appelle aujourd’hui la « militarisation de la police ». Au moyen de réclames dans des revues spécialisées, d’interventions radio et de reportages, Fries a travaillé avec un réseau d’avocats et de publicitaires pour promouvoir les gaz lacrymogènes comme une solution à la fois accessible et acceptable aux yeux des médias lors des manifestations. L’impact psychologique du gaz lacrymogène distingue en effet ce dernier des armes à feu, comme l’explique un article paru dans Gas Trade Record : « Les gaz lacrymogènes paraissent admirablement adaptés à l’extraction d’un individu dans une foule… Il est plongé dans un état où il ne peut penser à rien d’autre qu’à soulager sa souffrance. Dans de telles conditions, une armée se désintègre et une foule s’évapore ; elle devient une ruée aveugle cherchant à s’éloigner de la source de torture. »

Par la torture sensorielle, les gaz lacrymogènes forcent à battre en retraite, ce qui leur donnait une valeur nouvelle au sein d’un marché coincé entre les balles et les matraques. En outre, les policier·es pouvaient désormais disperser une foule avec « un minimum de publicité indésirable ». Contrairement aux traces de sang et aux hématomes, les gaz lacrymogènes s’envolent, et leurs dégâts s’avèrent beaucoup moins visibles à la surface de la peau ou d’une pellicule de caméra.

Selon Fries, cette nouvelle technologie, aux mains d’un homme blanc, pourrait étouffer n’importe quel soulèvement. Lors d’une conférence donnée au General Staff College à Washington, il déclara à de jeunes soldats : « Le même entraînement, qui assure le progrès scientifique et le succès de la production en temps de paix, permet aux corps de l’homme blanc de se maintenir sur la ligne de front, quelle que soit sa terreur. Cela vient surtout du fait que l’homme blanc s’est ainsi exercé à ne subir presque aucune forme de fausse croyance. » Et c’est précisément cet entraînement qui, pour Fries, sépare l’homme blanc du « nègre », aussi bien que du « Gurkha et du Marocain ».

En 1935, Fries affirmait devant le congrès qu’« aucun “-isme”, aucun mot terminant par ces quatre lettres, excepté “américanisme”, n’a lieu d’être dans ce pays ». Et, sans surprise sans doute, un formulaire de membre du Ku Klux Klan fut retrouvé dans les affaires personnelles qu’il conservait à l’université d’Oregon. Bien que ce formulaire fût resté vierge, il était accompagné d’une lettre adressée à Fries, le remerciant d’avoir banni le communisme de l’enseignement prodigué dans les écoles publiques. La missive, tapée sur le papier à lettre des « Femmes du Ku Klux Klan », promettait « au maire Fries et à sa commission un soutien sans faille ».

La vision dangereusement myope des « bon⋅nes » et des « mauvais⋅es » Américain⋅es défendue par Fries, qui fait écho à la rhétorique mobilisée par Trump, légitime le recours aux armes chimiques afin de réprimer les soulèvements populaires. Cependant, les États-Unis n’étaient pas les seuls à recourir aux gaz lacrymogènes comme un moyen pour les colons et les élites économiques blanches de maintenir leur contrôle sur les territoires occupés. L’Afrique du Sud et la France les employaient abondamment pour neutraliser leur population. Tout comme le Royaume-Uni : l’émergence de la désobéissance civile en Inde, la participation des femmes et des enfants aux manifestations au Nigeria, de même que les tensions locales autour de questions de religion, d’ethnicité et de règles coloniales en Palestine, ont fait de la gestion des colonies britanniques une gageure. L’Empire se devait de maintenir l’ordre social et de sécuriser la rentabilité des opérations économiques menées dans les territoires coloniaux.

C’est au début des années 1930 que les dirigeants britanniques commencèrent à envisager l’utilisation des gaz lacrymogènes. L’agent de la couronne J. E. W. Hood fit savoir à ses collègues de l’administration coloniale que le rapport le plus récent fourni par le ministère de la Guerre argumentait clairement en faveur de l’usage des gaz lacrymogènes. « Je dois dire que je préfère avoir recours aux gaz lacrymogènes contre une foule que de tirer sur elle, écrivait-il. Les gaz lacrymogènes ne provoquent pas de blessure mais désarçonnent la foule. » Hood soulignait le fait que les gaz lacrymogènes étaient utilisés aux États-Unis et en Afrique du Sud sans « soulever de critique » et concluait que « si l’on peut utiliser le gaz sur un Hottentot, pourquoi ne pas l’utiliser sur un Ibo ». Cette dernière remarque témoigne de la perspective qui considère les populations natives comme inférieures aux colons blancs, comme une population qui doit être gérée par les forces civilisatrices occidentales.

Tout au long des années 1930, les responsables coloniaux ont perpétué encore et encore une forme de publicité mensongère professant que le gaz lacrymogène était inoffensif et ne causait aucune blessure tenace, et leur projet a gagné en crédibilité scientifique au cours du siècle. Tandis que les traités internationaux interdisant le recours aux armes chimiques dans les contextes de guerre étaient jugés dignes d’être débattus, il n’était absolument pas question dans ces documents des abus éventuels ou des usages excessifs du gaz lacrymogène par les policier·es. Bien au contraire, le gouvernement britannique répétait à l’envi que son emploi plaçait les autorités coloniales au-dessus de toute critique, et détournait la répression des civil·es dissident·es en élément de propagande affichant la clémence de l’empire.

Le ministère des Affaires intérieures britannique finit par se laisser persuader et autorisa l’usage des gaz lacrymogènes selon la réglementation coloniale. À la fin des années 1930, le gaz lacrymogène s’était imposé comme l’« arme humaniste » de prédilection. Le discours de précaution qui conseillait d’abord de ne l’utiliser que dans les cas extrêmes, lorsque les armes à feux sont sur le point d’être employées, devint obsolète. À l’inverse, on conseillait aux soldats coloniaux de tirer les gaz plus tôt, en grande quantité, et de protéger la police en la tenant à distance et en lui fournissant des masques à gaz.

Au cours de cette période, le gaz lacrymogène était intimement lié à la capacité de l’État à refuser de répondre aux revendications populaires. Sa double fonction de force physique –dispersante – et psychologique – démobilisante – est telle qu’elle permet de contenir facilement une partie de la résistance civile s’exprimant contre de nouvelles règles et réglementations. En outre, comme ces armes pouvaient désormais être utilisées légalement à l’encontre de manifestant·es pacifiques ou passif·ves afin qu’iels aient « l’air idiot », les autorités n’étaient plus aussi menacées par les nouvelles formes d’action collective non violente. Le gaz lacrymogène est devenu un outil de référence – non seulement pour neutraliser les masses, mais également pour saper sciemment les actes de désobéissance civile.

Aux États-Unis, la réponse apportée au mouvement pour les droits civiques a démontré l’impunité dont jouissaient les policier⋅es ayant utilisé des gaz lacrymogènes. Si les gaz furent parfois employés seuls pour briser une manifestation, ils sont la plupart du temps associés à des actions de répression encore plus violentes. C’est avec ces gaz que l’on arrache les gens de leurs sit-in et des blocages où l’on s’enchaîne soi-même avec détermination. C’est avec les gaz que l’on repousse les manifestant·es derrière les barrières ou hors des tentes de campement. C’est encore avec eux que l’on vide les salles de meeting et les bureaux occupés, avant d’envoyer des volées de coups de matraque – ou de fouet selon les époques –, des coups de baïonnette, voire des tirs à balles réelles. La lacrymo a aussi une portée psychologique. Dans l’escalade de la violence, suscitant la moquerie des badaud·es, les gaz plongent les manifestant·es, et parfois même les passant·es, dans la plus chaotique des scènes. De quoi changer un·e citoyen·ne lambda en criminel·le.

« Ce sont les hurlements qui résonnent le plus dans ma mémoire », se rappelle Joanne Bland, plongée dans ses souvenirs d’enfance, lorsqu’elle participait à la marche de Selma à Montgomery en 1965 – que l’on surnomme Le Dimanche sanglant 1. « Tout ce que vous pouviez faire, c’était crier, et eux, ils vous cognaient. » Du haut de ses 11 ans, Joanne faisait alors partie de ces nombreux·ses enfants piétiné·es et pourchassé·es par les troupes d’Alabama, menées par le shérif ségrégationniste James Clark. Ce jour-là, sur le pont, plus de cinquante membres de la police d’État, casqués aux emblèmes du drapeau de la Confédération, étaient accompagnés par trois douzaines d’hommes blancs, vêtus de kaki, armés de fouets et de bâtons : tous membres de la clique du shérif James Clark.

« Il y avait du sang partout sur le pont, se souvient Joanne. Les gens étaient étendus sur la route, comme s’ils et elles étaient mortes, et nous n’avions même pas le temps de nous arrêter de courir pour nous assurer qu’ils et elles allaient bien. » Après une course d’environ trente minutes, les forces de l’ordre tirèrent 40 cartouches de gaz lacrymogène C-4, 12 cartouches de fumigène, et 8 de gaz au poivre. Les manifestant·es commencèrent à pleurer, à hurler et à vomir. L’attaque au gaz provoqua un écran de fumée qui permit à la police de se mettre à la besogne. La transcription des actes du procès de Selma contre les violences policières est remplie sur plus de mille pages de témoignages attestant de l’usage des gaz lacrymogènes comme d’une arme offensive qui visait intentionnellement une foule pacifique. Les témoignages révèlent également comment les gaz servirent d’instrument de punition contre celles et ceux qui accueillirent des manifestant⋅es chez eux pour les aider.

C’est à cette histoire que Donald Trump faisait référence dans son tweet du 29 mai 2020 2, comme en écho aux leaders ségrégationnistes, en déclarant : « Si les pillages commencent, les tirs commenceront. » Twitter rejeta le post pour « apologie de la violence ». Peu après, Trump menaçait de faire appel à l’armée. Il blâma les gouverneurs pour leur lâcheté, eux qui n’osaient pas faire un usage plus agressif des forces de l’ordre, leur rappelant : « Vous vous devez de dominer. »

Ainsi, conforté·es dans leur terrifiant sentiment d’impunité, les policier·es « éclairèrent » les foules. Iels se mirent à tirer dans le tas, sans se préoccuper d’aucun protocole ni d’aucune mesure, balançant leurs gaz sur des personnes nassées ou au cœur de zones résidentielles. Iels firent gicler leur gaz au poivre à toute blinde sur les visages, visant les journalistes, détruisant les campements médicaux, battant les passant·es jusqu’au sang et tirant de ces balles de caoutchouc qui mutilent les manifestant·es. Les gaz lacrymo fournissaient l’écran de fumée toxique : des nuages de poison répandus au nom de la suprématie blanche. Alors que des monuments à la gloire de son histoire sont déboulonnés, ces nuages nous rappellent que certains des outils du racisme ont été conçus pour ne pas être vus – ne laisser aucune trace, si ce n’est la souffrance d’hommes et de femmes incapables de respirer.

Pour aller plus loin :

Petite histoire du gaz lacrymogène, Libertalia, 2019.

Gazer, mutiler, soumettre. Politique de l’arme non létale, Paul Rocher, La Fabrique, 2020.

Suite sur le gaz lacrymo du poète Sean Bonney.

- Le « Dimanche sanglant » est la première des trois marches organisées en mars 1965 pour protester contre les obstacles à l’inscription des Noir⋅es sur les listes électorales et contre le meurtre par un policier du militant Jimmie Lee Jackson le mois précédent. Seule la troisième marche verra les manifestant⋅es relier Montgomery. ↩

- C’est-à-dire en plein milieu d’un large mouvement de protestation contre les meurtres des Africain⋅es-Américain⋅es par la police, initié par le meurtre de George Floyd par un agent de Minneapolis. Trump cite alors mot pour mot la phrase de Walter E. Headley, chef de police de Miami, prononcée en 1967 lors d’affrontements entre ses hommes et de jeunes gens, qu’il accuse de « profiter du mouvement afro-américain des droits civiques ». « Where does the phrase “When the looting starts, the shooting starts” come from? », NBC News, consulté le 29 mai 2020. ↩