Sols absorbants, formes arrondies et couleurs vives, les aires de jeux standardisées font désormais partie du paysage urbain. Toujours les mêmes toboggans sécurisés, châteaux forts en bois et animaux à ressort. Ces non-lieux qu’on finit par ne plus voir ont une histoire, parallèle à celle des différentes visions portées sur l’enfant et l’éducation. En retournant jouer au xixe siècle, sur les premiers playgrounds des États-Unis, on assiste à la construction d’une nation – et à des jeux de société qui changent notre vision sur les balançoires du capitalisme.

Ce texte est paru dans le numéro 4 de la revue Jef Klak « Ch’val de Course », printemps-été 2017. La version ici publiée en ligne est une version légèrement remaniée à l’occasion de sa republication dans le magazine Palais no 27 1, paru en juin 2018.

« Quand l’esprit du jeu a été perdu, et que le futur n’est plus qu’un interminable travail-travail-travail, qui charge le corps mais n’éveille pas l’âme, alors la tragédie est à son comble. »

Howard S. Braucher « Play and Social Progress », 1910 2

« Le problème est que, tout comme les hôpitaux ne sont pas élaborés pour les patients mais pour les docteurs, les aires de jeux sont conçues pour tout le monde sauf pour les enfants. »

James Krohe Jr. « Beyond Playgrounds », 1996 3

L’ENFANT-ATELIER

Éduquer à l’autonomie

Johann Pestalozzi

Éducateur voulant donner « des mains à l’Émile », l’œuvre pédagogique de Jean-Jacques Rousseau, Johann Heinrich Pestalozzi acquiert en 1770 le Neuhof, un domaine en Argovi, canton suisse limitrophe de l’Allemagne. Il y accueille les enfants pauvres du voisinage pour leur fournir une éducation et les fait en même temps travailler sur des métiers à filer et à tisser. Son idée: la production de coton des enfants peut financer leur formation scolaire. Pestalozzi vise leur autonomie: en s’éduquant et en travaillant dans le même temps, ils ne devront rien à personne. Ce projet d’éducation autogestionnaire, pour le moins avant-gardiste, ne dure que quelques années. La rentabilité de la fabrique est insuffisante et les gamins préfèrent souvent aller jouer dans les champs que travailler ou apprendre.

En 1798, le clergé et l’aristocratie suisses, par crainte d’une contagion de la Révolution française, refusent d’adopter la constitution de la nouvelle république helvétique en de nombreux territoires du pays. Le canton suisse de Nidwald est pour cette raison ravagé par les troupes françaises du Directoire. La ville de Stans perd dix mille âmes. Pestalozzi est appelé pour diriger un institut pour enfants pauvres et orphelins de guerre. Convaincu que « la nature développe, au beau milieu de la fange, de la grossièreté, de la sauvagerie et du délabrement, les dispositions et les aptitudes les plus sublimes 4 », Pestalozzi cherche à y créer une communauté d’enfants autonomes et bienveillants les uns envers les autres.

Tout en simulant un esprit de famille au sein de l’orphelinat, il s’écarte du système disciplinaire fondé sur une autorité sévère et tâche d’occuper au maximum « ses » enfants: ne pas brimer leur énergie naturelle mais la canaliser, notamment dans le travail. C’est, selon lui, à partir des connaissances pratiques que peuvent s’élaborer les connaissances abstraites comme les mathématiques ou la morale. Cela tombe bien: le couvent qu’ils occupent est en ruine après la guerre et les ateliers de reconstruction tournent à plein.

Entre l’expérimentation du Neuhof et celle de Stans, l’éducateur affine ses théories de l’éducation par l’occupation. Imposer à un enfant un travail abstrait ne peut le satisfaire, c’est en l’impliquant dans des activités qu’il juge immédiatement utiles ou agréables que le détour par la pratique peut entraîner l’enfant sur le chemin de la connaissance et de la liberté. Pestalozzi reconnaît l’aptitude de l’enfant « à se faire une œuvre de soi-même 5 ».

L’ENFANT-JARDIN

Éduquer par le jeu

Friedrich Fröbel

Au tournant du XIXe siècle, le modèle d’éducation de Pestalozzi inspire Friedrich Fröbel, pédagogue allemand qui reprend une bonne partie de ces thèses à son compte. Il en extrait une théorie selon laquelle éduquer le nouveau-né, puis l’enfant, revient à jouer un rôle de médiateur entre son être intérieur et l’extérieur (familial, social, humain, etc.). En combinant cela avec le principe selon lequel il faut occuper les enfants à des activités pratiques pour les préparer aux autres connaissances, Fröbel, peu convaincu par la valeur travail, place le jeu au centre de l’éveil de l’enfant.

En 1837, il ouvre un établissement pour enfants à Bad Blankenburg, non loin d’Iéna en Allemagne – son premier « jardin d’enfants ». On y trouve et fabrique une foule de jeux, appelés alors « dons » ou « occupations »: petites balles faites de brins de laine, sphères, cubes et cylindres de bois. Chacun de ces jouets, plus abstraits que figuratifs, a des attributs ludiques et pédagogiques, éveillant aux principes mathématiques, colorimétriques ou alphabétiques. Dans les jardins d’enfants, on s’adonne aussi aux jeux de mouvement (courses, danses, comptines mimées) et on jardine: l’enfant voit croître et fleurir les plantes et comprend comment des soins attentifs leur permettent de mieux s’épanouir. Il découvre dans la nature le miroir de sa propre croissance.

Dans une visée humaniste, Pestalozzi et Fröbel ont tous deux voulu étendre l’éducation au peuple, sans distinction de classe. Ils ont déplacé la pédagogie hors de l’école, alors réservée à l’aristocratie et à la bourgeoisie montante. Les expériences de Pestalozzi échouèrent à être systématisées par son meilleur ennemi le pasteur Johannes Niederer. Celles de Fröbel furent jetées aux orties après l’échec de la révolution de mars 1848 en Allemagne. Emportées dans les vagues de migration vers le Nouveau Monde, leurs idées et méthodes ont cependant largement inspiré les mouvements de pédagogie alternative (Montessori, Steiner, Freinet, etc.) – autant qu’elles ont été récupérées par la bourgeoisie et la société industrielle du XIXe siècle. Focalisant l’éducation de l’enfant, pensée comme une « domestication », sur l’occupation et le jeu plutôt que sur l’autorité et la discipline, les orphelinats de guerre et les jardins d’enfants serviront de matrice pour l’invention d’une technologie de pouvoir dont l’étude pourrait figurer dans un cours de Michel Foucault: les playgrounds ou aires de jeux.

L’ENFANT_TRIBU

Civiliser le sauvage

Granville Stanley Hall

Granville Stanley Hall étudie la psychologie expérimentale en Allemagne, avant de populariser cette discipline aux États-Unis. Après avoir obtenu le premier doctorat de psychologie du pays, il devient président de la toute nouvelle Clark University dans le Massachusetts en 1888 6 et jouit d’une influence considérable sur le développement de la psychologie de l’enfant aux États-Unis. Abreuvé des thèses des biologistes Darwin, Lamarck et Haeckel, G. S. Hall détourne les sciences du vivant de son époque pour les adapter aux théories du développement de l’enfant: l’histoire d’un individu se calquerait sur celle de son espèce. Selon lui, tout comme l’humanité serait passée du stade de tribus barbares anarchiques à celui de sociétés civilisées individualistes rassemblées sous le patronage de l’État, chaque humain devrait être éduqué pour se libérer de ses instincts primitifs et accéder à la raison moderne.

Les préadolescents traversent ainsi le stade sauvage de l’humanité, et il serait vain de vouloir les raisonner ; on ne peut les éduquer que par la peur de Dieu, l’amour de leur pays et le renforcement de leur corps. Voire une bonne paire de claques. Avec un peu de discipline et de bonnes écoles, l’adolescent pourra accéder aux sentiments d’altruisme, de patriotisme et de don de soi, propices à la discipline militaire, à l’amour de l’autorité et à la dévotion pour l’État – en un mot selon Hall: au bien-être d’autrui. Cette théorie se mêle de racisme: on doit redoubler d’effort pour éduquer les Africains-Américains, encore proches de leurs racines sauvages, et les mener vers les lumières de la civilisation blanche américaine supérieure.

L’ENFANT-RÉVÉLATEUR

Surexposer la misère

Jacob Riis

Jacob Riis arrive aux États-Unis en 1870 à l’âge de 21 ans. Cet immigré danois ayant reçu une formation de charpentier traverse des années de faim et d’exclusion, avant de se faire embaucher comme rédacteur pour le New York Tribune. Son parcours de galère et sa connaissance des classes moyennes et populaires servent l’écriture de ses meilleurs articles: Riis se fait secrétaire des taudis pour documenter ce que la classe moyenne refuse de voir.

À cette époque, les municipalités gèrent l’afflux incessant de migrants en les entassant dans certains quartiers selon un plan d’urbanisme à la fois fonctionnaliste et ségrégationniste. À New York, 330 000 personnes vivent dans les 2,5 kilomètres carrés du Lower East Side, zone la plus densément peuplée du monde. Le jeune journaliste a vite l’impression que ses mots ne suffisent pas à décrire les conditions de vie dans les bas-fonds de New York, et grâce à la toute nouvelle technique du flash, il se met à photographier les ruelles sombres et insalubres des quartiers populaires. Comment vit l’autre moitié, le livre illustré qui en résulte, défraie la chronique et effraie la classe moyenne, jusque-là aveugle face à la misère des quartiers populaires, des maladies qui y pullulent et de la dureté du travail des enfants pauvres. Pour Riis, « le problème des enfants est le problème de l’État. En modelant les enfants des masses laborieuses, nous dessinerons le destin de l’État – qu’ils dirigeront à leur tour, prenant les rênes de nos mains 7 ».

L’ENFANT-NATION

Américaniser les villes

Addams – Gullick – Curtis – Mallery

Dans ces mêmes années 1880 naît le Settlement Movement, en partie bouleversé par les travaux de Riis. Composé d’une élite philanthrope et le plus souvent féminine (dont la future prix Nobel de la paix Jane Addams), le mouvement veut s’emparer de la grande pauvreté pour soigner – biologiquement et moralement – la société américaine naissante. Des centres sociaux fleurissent aux abords des tenement houses, grands blocs d’immeubles construits dans l’urgence pour accueillir la main-d’œuvre étrangère ou rurale, destinée à soutenir l’effort de production industrielle du pays. Les travailleurs sociaux, issus de la classe moyenne, vivent sur place ; ils fournissent éducation, soin et entretien des bâtiments. La promiscuité des familles pauvres dans ces grands ensembles fait craindre aux réformateurs hygiénistes des troubles à l’ordre public, la prolifération de maladies et, conséquemment, la perversion de leur âme. Leur assujettissement au rythme des machines et au manque d’air frais finirait par avoir de fâcheuses conséquences sur leurs nerfs, leur corps et leur morale.

La paix sociale et la santé publique, gages d’une économie florissante, exigent une part de jeu dans leur vie, comme le rappelle un idéologue de ce mouvement, Howard Braucher: « L’homme le plus haut placé dans la hiérarchie sociale peut tout aussi bien faire de lui-même une machine que le travailleur journalier. Chacun peut tourner en rond derrière les barreaux de la cage qu’il s’est construite, ou qu’il a permis aux autres de construire. Même le travailleur social peut perdre l’esprit du jeu. Une telle perte ne diminuerait pas forcément la quantité de travail abattue, mais elle en réduirait la valeur. L’affaissement actuel dans les secteurs financier et industriel dû au manque de jeu et la perte de pouvoir du côté des dirigeants d’affaires qui en découle pourraient, en une seule année, atteindre un niveau effroyable 8. »

L’urbanisation et l’industrialisation à marche forcée ont jusque-là laissé de côté la question de la gestion des populations pauvres, et les réformateurs sont convaincus que c’est par les enfants, plus malléables, que le salut viendra. Comme le rappelle Mabel Macomber, une des chantres de ce nouveau mouvement: « Plus l’enfant est jeune, plus le superviseur de playground aura de chances d’agir sur la bonne strate, celle des véritables pierres fondatrices du caractère 9. » Quelques gymnases sont d’abord sollicités, mais des terrains moins grands, plus ludiques et moins sportifs pour les plus petits sont alors imaginés, inspirés par les pédagogies de Pestalozzi et Fröbel. Entre les années 1880 et 1910 se met en place un maillage dense d’aires de jeux ouvertes, équipées de balançoires, toboggans, bascules, échelles, etc., où les enfants jouent sous le regard de la communauté de voisins, des policiers et des travailleurs sociaux de la classe moyenne. Ce qu’a révélé l’œil photographique de Jacob Riis ne doit plus jamais retourner dans l’ombre: « La réponse des réformateurs aux révélations de Riis n’a pas été de débarrasser les rues des enfants indisciplinés, ni de renvoyer ces derniers dans les lieux mêmes qui avaient contribué à leurs existences “corrompues”. Ils ont au contraire mené campagne pour des playgrounds publics et supervisés, fournissant ainsi des espaces visibles et exposés au regard de la communauté environnante 10. »

La première aire de jeux semble dater de 1886, dans les Sand Gardens de Boston. En 1905, on en trouve dans trente-cinq villes des États-Unis, puis dans trois cent trente-six d’entre elles en 1909. L’année 1906 enregistre le record d’immigration du pays. Cette même année, la Playground Association of America (PAA) est fondée par Henry Curtis, élève de G. S. Hall, et par Luther Gulick, également adepte des théories du professeur de la Clark University. Aux postes de vice-président·e·s de la PAA, le journaliste Jacob Riis et la cheffe de file du Settlement Movement, Jane Addams. En marge de leur mission d’éducation populaire et de leur lutte contre le travail des enfants, ce concile philanthropique vise à capter les temps de jeu des enfants pour les modeler selon leur vision sociale, en partie résumée par Otto Mallery, membre du bureau de la PAA: « […] le plus puissant des armements et la plus riche des balances commerciales dans le monde ne sauraient régénérer la perte de vitalité de la race. […] Une des fonctions de la récréation est de recréer, de renouveler. Nous savons qu’un terrain de jeux supervisé, pour un exercice en extérieur, actif et agréable, à la portée quotidienne de chaque enfant des villes, est nécessaire pour préserver la loyale et virile race dont dépend la grandeur de l’Amérique. Et c’est cela, la signification sociale du jeu 11. » Le playground allie ainsi éducation morale par le jeu et action sur la pureté de la race biologique en mélangeant les thèses de G. S. Hall et celles du mouvement des Muscular Christians, selon lesquelles « si vous contrôlez les muscles, vous contrôlez l’esprit et la conscience 12 ».

L’ENFANT-COUTEAU

Prévenir le crime

Theodore Roosevelt

L’augmentation exponentielle du nombre de migrants aux États-Unis pose dans un premier temps la question du logement, des conditions de travail et de l’acculturation des nouveaux arrivés dans les principes individualistes de la démocratie libérale américaine. La multiplication des playgrounds révèle le souci de la part des autorités et de la classe moyenne de contrôler le temps libre des classes populaires. D’abord pour des questions de morale chrétienne: les terrains de jeux élèvent l’âme, générant une « influence anti vice, anti saloon, anti cigarette, anti pari, et donnant un entraînement positif aux bonnes mœurs 13 ». Ensuite pour des questions d’ordre public, comme le confirme, au milieu d’une foule d’autres avis similaires sur la question, Otto Mallery de la PAA: « “Le jeu est plus attractif que le vice”. Si nous donnons au garçon des villes une chance d’“être de la partie”, si nous lui fournissons l’opportunité d’exécuter de difficiles prouesses sur une échelle horizontale ou avec un frisbee, le tribunal pour enfants sera déserté au profit de l’aire de jeux publique. Depuis l’installation d’un playground dans le quartier des abattoirs de Chicago, le nombre de cas de délinquance juvénile a réduit de moitié […] Un playground construit aujourd’hui est une prison de moins pour demain 14. » Cette vision est directement héritée des thèses du philosophe Friedrich von Schiller, puis de celles du sociologue Herbert Spencer, théoricien du darwinisme social, selon lesquels le jeu permet une dépense excédentaire de l’énergie de l’enfant qui ne travaille pas encore. Lui offrir des aires dédiées au jeu semble alors la meilleure ruse pour le canaliser hors des rues et de la délinquance.

Avant de devenir président des États-Unis, Theodore Roosevelt était préfet de police de New York. Impressionné par le travail d’enquête de Jacob Riis dans les taudis de la ville, où même ses agents ne pénétraient que difficilement, l’officier a plusieurs fois accompagné le journaliste dans ses excursions. Il en a retiré une approche de la lutte contre le crime compatissante envers les plus miséreux de ses concitoyens, comprenant que la matraque a des limites: on n’endiguerait la délinquance qu’en améliorant les conditions de vie des classes populaires. Il devient président d’honneur de la PAA dès sa création en 1906, dans la foulée de son investiture à la Maison Blanche. Fervent défenseur des aires de jeux, il déclare dès 1907: « Les rues des villes ne sont pas des terrains de jeux satisfaisants pour les enfants parce qu’elles sont dangereuses, parce que la plupart des bons jeux y sont contraires à la loi, parce qu’il y fait trop chaud en été et parce que dans les zones les plus denses en population, ces rues sont plutôt des écoles du crime 15. »

La première conférence annuelle de l’association des aires de jeux a lieu cette même année à Chicago, là où avait commencé le Settlement Mouvement. Les thèmes de la journée: « Les relations entre le jeu et la délinquance juvénile », « Le jeu comme entraînement à la citoyenneté » ou « Les valeurs sociales des aires de jeux dans les quartiers populaires » 16. Les playgrounds cessent alors de se cantonner au milieu associatif des travailleurs sociaux pour devenir une affaire d’État: moraliser la jeunesse pendant que les parents travaillent à l’usine. D’ailleurs, « dans son livre Choosing Sides: Playgrounds and Street Life on the Lower East Side, Cary Goodman montre que les enfants étaient clôturés dans les playgrounds, non seulement pour être américanisés, mais aussi pour décongestionner les rues du Lower East Side au profit de la circulation des travailleurs et des biens 17 ».

*

Les grévistes occupent le playground. Des réservistes devraient être envoyés aujourd’hui pour faire rentrer les garçons indomptés dans l’ordre »

« Dans un lettrage tremblant mais lisible, l’affiche dit: “M. Brown ou fermeture du playground”.

C’est la plus gentille des menaces que l’on puisse lire sur les affiches et les banderoles décorées de têtes de mort, et parfois avec de terrifiants dessins de garçons aux yeux noircis et aux dents manquantes – avertissement imagé pour les briseurs de grève. Durant toute la soirée d’hier, des piquets de grève ont été installés sur l’aire de jeu par les garçons et les voisins.

Sidney Schwartz et Nathan Schenfkman sont les organisateurs de la grève. Sidney a 12 ans, Nathan en a 10, mais ils croient leur playground du Bronx comme voué à l’Apocalypse, tant ils tiennent en estime M. Brown, le superviseur de leur aire de jeu qui a été limogé.

Six imposants policiers rodaient honteusement autour de l’aire de jeux toute la journée d’hier. Ils ont rencontré des enfants pacifiques, mais fermes. Les garçons ne retourneront pas dans le playground, et ne laisseront personne y entrer. La plupart des filles restaient également à l’extérieur. »

New York Times, 14 août 1912

*

L’ENFANT-FLEUR

Embellir les villes, valoriser la propriété

Daniel Burham – James Phelan

En 1893, l’architecte Daniel Burnham présente à l’Exposition universelle de Chicago son grand projet: la Cité blanche. Autour de la plus grande roue du monde, dans un décor de fête foraine, s’étendent les bases idéologiques de la ville nouvelle. De larges boulevards, des immeubles hauts aux façades néoclassiques inspirées de l’École des beaux-arts française et des jardins luxuriants. Avant 1900, les villes américaines ne disposent pas de ce qu’on appelle aujourd’hui un plan d’urbanisme. Les grands travaux du préfet Haussmann en France dans les années 1870, fondés sur de larges avenues et de grandes places pour maîtriser les émeutes et les épidémies, ont toutefois fortement marqué les architectes et responsables municipaux des villes du Nouveau Monde. Avec la Cité blanche, Burnham propose pour la première fois une planification urbaine adaptée à l’industrialisme et à la population sans cesse croissante des États-Unis.

Cette Exposition universelle présente la première réalisation d’envergure du City Beautiful Movement, dont Burnham devient le chef de file, et qui est pensé d’emblée comme une réponse à la surpopulation des quartiers d’immigrés. Les parcs et les playgrounds y jouent alors un rôle considérable: ils allient de belles œuvres avec le contrôle du temps libre des pauvres. Les aires de jeu devront désormais avoir du « charme » et une « apparence agréable » 18. Décongestionner les quartiers résidentiels en les embellissant avec des parcs, des statues et des rues aérées permet littéralement de nettoyer les taudis, d’ouvrir des « perspectives » aux enfants et de mettre de l’ordre dans le social. Planifier les villes voudra désormais aussi dire planifier l’éducation.

C’est aussi lors de l’Exposition que Burnham rencontre James Duval Phelan, membre chevronné d’un mouvement raciste anti-Japonais, banquier et gros promoteur immobilier, tour à tour maire de San Francisco, sénateur de Californie et président de la commission des playgrounds locaux. Quelques années plus tard, Phelan fait appel à l’architecte de la Cité blanche pour dessiner les plans de San Francisco 19: « L’intention est d’inclure dans chaque parc sur les collines un playground, arrangé si possible en terrasses à partir desquelles on peut avoir une jolie vue sur la ville. En offrant aux jeunes à la fois un lieu approprié pour la récréation et une perspective plus large, nous obtiendrons un double effet éducatif 20. » Cette rencontre d’intérêts permet de saisir l’alliance marbrée qui se joue à ce moment-là: l’urbanisme moderne place les playgrounds à la charnière des pouvoirs politique et économique. Non seulement les aires de jeux favorisent l’américanisation des immigrés, mais elles apportent une plus-value à la valeur foncière. De plus en plus, la proximité d’une aire de jeux influera sur le choix des ménages pour acquérir une demeure, et le secteur immobilier s’organise en lobby pour promouvoir des partenariats public-privé multipliant la construction de playgrounds.

Comprenant ce qu’elle a à gagner dans ce nouvel intérêt économique, la PAA fait siens les principes du City Beautiful Movement dans son journal officiel: « Non seulement de beaux playgrounds augmentent la valeur de la propriété foncière dans le quartier alentour, mais empêchent aussi les émotions discordantes des enfants qui les utilisent, surmontant les habituelles tendances à la destruction des enfants à qui l’on propose des espaces de jeu repoussants et stériles 21. »

Le mariage urbanistique de l’esthétique et de l’éducation résonne avec les conceptions de l’enfant véhiculées par les membres de la PAA. Dans son article « Play Pays », l’historien Ocean Howell prend ainsi l’exemple de Jane Addams, pour qui les enfants sont comme des « fleurs », des « bourgeons », des « agneaux », dont la « beauté » et le « charme » sont menacés par le « sordide », l’« égoïsme » et le « laisser-faire » des rues 22. Howell ajoute: « Dans ce genre de discours, le but n’était pas simplement de sauver les enfants, mais de préserver leur beauté. […] La construction des enfants en tant que créatures nécessitant une protection a servi aux réformateurs pour justifier leurs interventions à l’intérieur des structures sociales des taudis. Les premiers avocats de la planification urbaine ont déployé le trope de la beauté à plus grande échelle. […] La ville elle-même était un enfant en besoin de protection, une rose qui ne peut fleurir que si on s’occupe d’elle. Construire une ville comme un bel enfant, c’est justifier le besoin de l’aide qu’on apporte 23. »

*

Avoir le droit de jouer

« Chers messieurs,

Voyant que tant de quartiers disposent d’une aire de jeux ou d’un endroit où jouer au ballon, nous demandons s’il serait possible d’en installer une dans le voisinage des rues Valencia et de la 20e.

À chaque fois que nous jouons avec un tuyau en plastique ou un cerceau, nous sommes en général stoppés par un policier. L’endroit le plus proche où nous puissions jouer sans avoir peur de se faire arrêter se trouve entre la 7e et la rue Harrison.

En espérant que vous puissiez nous procurer un playground, Respectueusement vôtre. »

Pétition signée par 2 500 enfants.

San Francisco, 1er octobre 1912, San Francisco Playground Commission, Annual Report, 1912.

*

L’ENFANT-TRIBUNAL

Miniaturiser la démocratie

William George

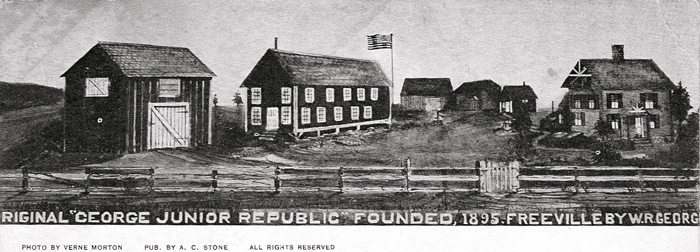

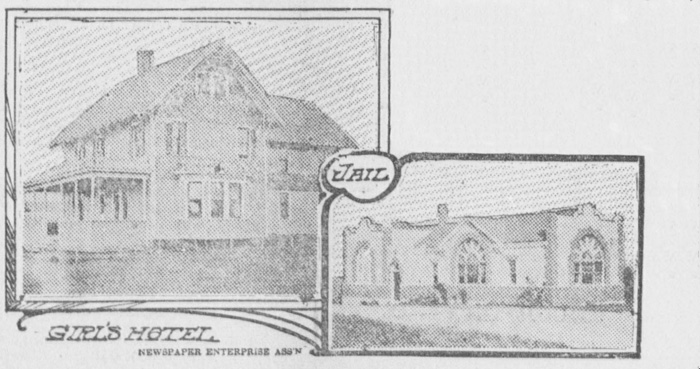

En parallèle du développement des playgrounds, le Fresh Air Fund est créé en 1877 pour permettre aux enfants pauvres et immigrés de partir dans des camps d’été, loin de la ville caniculaire et bruyante: aller profiter de l’air pur de la campagne. Comme le raconte la professeure de sciences, techniques et sociétés du MIT Jennifer Light 24, au cours des années 1890, le directeur du camp d’été de New York, William George, « sentit monter en lui une frustration […]. Les enfants dont il avait la charge venaient pour bénéficier de la charité et non pour s’extraire de leur condition. Les problèmes de discipline se multipliaient, et George décida en 1894 d’instaurer un tribunal autogéré d’enfants, où ils pourraient régler eux-mêmes leurs différends. L’année suivante, il esquissa une constitution pour une démocratie miniature fondée sur les lois nationales et municipales. Les garçons et les filles de 12 à 17 ans devinrent des citoyens de la George Junior Republic, élisant parmi leurs rangs un président, des sénateurs et des représentants officiellement nommés pour les départements de police et de santé ainsi qu’un tribunal et une prison […]. Anticipant la venue de débats infinis sur le suffrage des femmes, George plaça tous les enfants sur un pied d’égalité, en tant qu’électeurs et potentiels élus. Les citoyens entreprenants organisèrent et mirent en place des restaurants, des hôtels, une banque, un service de ramassage des ordures et la publication d’un journal 25 ».

Le projet concerne en grande majorité des enfants d’immigrés, avec pour but de leur inculquer les bases de la citoyenneté américaine. William George a pour conseiller dans cette mission un certain Jacob Riis, son ami. George, ancien commissaire divisionnaire de New York, connaît également fort bien Theodore Roosevelt, un temps son supérieur à la police municipale, qui observe l’expérience avec intérêt, la qualifiant de « manufacture de citoyens, hommes et femmes 26 ». La cité miniature fonctionne même avec un système économique parallèle, mimant les jeux de l’inflation et de la dépréciation de la monnaie. Cette éducation par l’industrie et l’autogestion fait très tôt l’admiration des éducateurs et sociologues sensibles à la question de la pauvreté dans les quartiers populaires des grandes villes américaines: « La République [des enfants] repose sur le système salarial. C’est un système de coercition indirecte fondé sur les besoins des salariés en matière de nourriture, de vêtements ou d’abri. Les méthodes traditionnelles d’éducation, coercition directe par les punitions corporelles et le contrôle despotique, ont pour base le système esclavagiste. La coercition indirecte est bien plus efficace, aussi bien comme motivation pour le travail (industrial stimulus) que comme technique d’éducation 27. »

Entre 1896 et 1904, parmi les responsables des camps d’été, une première vague d’imitateurs de la George Junior Republic essaime les principes de cette cité miniature dans le reste des États-Unis. Dès 1897, un des plus audacieux disciples de William George, Wilson Gill, chef de l’American Patriotic League, crée une cité miniature de mille enfants immigrés à Norfolk (Virginie). Ce qu’il appelle alors des « villes-écoles » pour façonner la conscience politique des immigrés sert à son tour de modèle dans de nombreuses autres villes. Le gouvernement américain exporte même la pratique dans plus de trois mille institutions « éducatives » sur l’île de Cuba occupée.

Par manque de fonds, les villes-écoles s’évanouissent peu à peu jusqu’en 1904, mais le principe d’organisation est repris par les orphelinats, les centres sociaux et les playgrounds, qui développent ainsi des programmes de citoyenneté en accompagnement des jeux proposés. Des « cités du jeu » émergent, adaptées à des enfants plus jeunes que ceux de la George Junior Republic, mais avec la même structure: des « municipalités miniatures, où les jeunes enfants avaient la charge de gouvernements locaux pour apprendre leurs leçons de civisme et construire des modèles physiques pour apprendre les mathématiques, la géographie et d’autres matières académiques […]. Chaque playground élisait un maire, un juge de police, un conseil municipal bicaméral (une partie composée de filles, l’autre de garçons). Un bureau des travaux publics supervisait les activités récréatives de vannerie, de sculpture et de tressage. Un bureau de sécurité publique veillait à l’entretien et au respect des équipements sportifs. Un bureau de santé inspectait les mains et les visages des enfants chaque jour. Et un bureau de gardiens de parc s’occupait de la propreté et de l’arrosage des plantes 28 ». En 1919, un enfant journaliste du Progress City News de la ville-école de Cleveland (forte de plus de mille membres) écrit: « Les citoyens ont appris une leçon de civisme. Ils connaissent les principes basiques [sic] de l’administration d’une ville. Ils ont appris la valeur de la loi et de l’ordre, opposés à l’anarchie. Ils ont appris à faire des choses… Ils ont immensément aimé ça et en ont tiré un profit incommensurable 29! »

Dans les années 1920, l’immigration est en baisse et l’américanisation paraît alors non loin d’être acquise, comme le note l’un des superviseurs de Progress City en 1919: « Les [enfants] citoyens commencent à se définir eux-mêmes comme des Américains plutôt que selon la nationalité de leurs parents, ce que je considère comme un bon signe. » Le modèle des playground cities est mis de côté et n’est réveillé que dans les années 1930, pour lutter contre la peur de la criminalité que la classe moyenne blanche croit voir augmenter avec l’exode rural de milliers d’Africains-Américains 30. Cette fois-ci, les villes miniatures, réinstallées sur les playgrounds, sont mises sous tutelle directe du commissariat de police, et la rhétorique de l’apprentissage autogéré de la démocratie se montre telle qu’elle a toujours été: une opération de police sur les corps et les esprits. Les activités récréatives demeurent, mais les fonctions exécutives s’affinent. Parmi les citoyens noirs de ces nouvelles cités miniatures, on trouve des juges, des procureurs, des agents de la circulation et une commission de service civil calquée sur les institutions coloniales du Royaume-Uni.

La mission première de ces nouvelles playgrounds cities est la prévention de la délinquance juvénile, et, formés par la police locale, voire le FBI, les enfants sont bientôt enjoints à patrouiller dans les blocs d’immeubles voisins pour régler les conflits dans leurs propres tribunaux ou les dénoncer à la police des adultes. Et quand bien même ces enfants ne joueraient pas le jeu de la délation ou de la condamnation de leurs pairs, le simple fait de les occuper semble déjà induire une réduction effective du crime. Dans les années 1940, le modèle s’essouffle, encore pour des raisons de coupes budgétaires: l’éducation doit à présent se porter sur une autre guerre que celle contre le crime, les immigrés et les Noirs.

L’ENFANT-FUSIL

Jouer à la guerre

Une bande-son de l’histoire des playgrounds aux États-Unis nous est restée, la Playground National Song, dont voici quelques paroles: « En jouant, nous apprenons quel est notre devoir, celui que nous avons envers chacun et envers tous. À travers le fair play et le Square deal 31, nous sommes prêts à l’appel de notre pays. » Le travail d’américanisation par les aires de jeux, le renforcement biologique de la race et la formation à la citoyenneté relèvent évidemment d’une angoisse tout étatique: les temps de paix préparent aux temps de guerre. Si l’on veut pouvoir mobiliser des troupes dans une nation d’immigrés, il faut avoir modelé des corps et des esprits patriotiques. Le sport 32 et le jeu ont en cela des qualités pédagogiques indéniables: mélange d’esprit d’équipe et d’esprit de compétition, apprentissage des règles et de l’autorité, culture physique virile. En 1912, « Le jeu comme équivalent moral à la guerre », article de The Playground, le journal de la PAA, nous éclaire sur le rôle joué par les bureaux de l’association nationale des aires de jeux dans la préparation des jeunes citoyens à la guerre: « C’est parce que la guerre a joué un si grand rôle dans le progrès du monde et a développé dans l’homme les qualités d’héroïsme qui ne doivent pas disparaître de la terre, que le jeu peut donner un espoir au monde. Le jeu est l’enfant de la guerre 33. »

L’ENFANT-VICE

Contenir dans la guerre

Newton Baker-Joseph Lee

En contrepoint du jeu comme propédeutique à la guerre, le jeu permet aussi de contrôler les soldats pendant la guerre. Depuis la bataille hispano-américaine de 1898 jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement des troupes par la récréation n’a cessé de s’affiner. En discussion permanente avec les artisans des playgrounds et des services sociaux, l’armée américaine installe d’abord sporadiquement des zones d’activité récréatives aux abords des camps militaires, censés divertir les hommes de la prostitution, des jeux d’argent et de l’alcool. En 1917, pour préparer ses boys à leur intervention en Europe, le secrétaire à la Guerre Newton Baker veut leur mouler « une armure invisible », faite « d’habitudes sociales remplaçant celles qu’ils avaient dans leurs foyer et leur communauté », en « fournissant à ces hommes un substitut à la récréation et à la relaxation à laquelle ils sont habitués, […] pour rationaliser, autant que possible, l’environnement sauvage d’un camp de guerre, […] pour prévenir et supprimer certaines conduites vicieuses souvent associées aux armées et aux camps d’entraînement 34 ».

Pour coordonner l’action de ces camps de récréation, Baker nomme Joseph Lee, président de la PAA de 1910 à 1937, qui crée en 1917 le Service communautaire des camps de guerre (War Camp Community Service – WCCS). Les responsables et superviseurs des playgrounds sont réaffectés en un mois dans les WCCS pour organiser des tours de chants, des soirées dansantes et des jeux collectifs 35. À côté de ces ressources humaines, les municipalités accueillant des garnisons mettent à disposition leurs infrastructures de jeu: « À travers le WCCS, les villes américaines ont pu rapidement offrir leurs services récréatifs aux soldats, aux marins et aux commandos: playgrounds, piscines, terrains d’athlétisme, stades, gymnases, fêtes foraines […] sont à présent disponibles pour ces hommes à travers le pays 36. »

L’ENFANT-ESCLAVE

Séparer les aires de jeux

Ernest Atwell

Au lendemain de la Première Guerre mondiale, seulement 3 % des playgrounds sont accessibles aux Noirs. La ségrégation raciale impose une contradiction intenable pour l’État: si le jeu doit servir à civiliser la sauvagerie de l’enfant, comment se fait-il que les plus vicieux d’entre eux, les descendants d’esclaves prompts à la sédition, n’aient pas accès à cette réforme spirituelle et à cette formation à l’esprit patriotique? En 1919, dans un significatif effet de balancier entre les champs du jeu et de la guerre, le Bureau des travailleurs de couleur dans les services communautaires (Bureau of Colored Workers in Community Service – BCW) est créé, « pour créer des agences et programmes permanents pour plus de vingt-sept communautés, qui soient, en temps de paix, l’équivalent des centres WCCS 37 ». Sans surprise, tout en calquant son organisation sur sa provenance militaire, le BCW est mis sous la houlette de la PAA.

L’Africain-Américain Ernest Attwell est nommé directeur, avec pour but de multiplier les lieux de récréation pour les minorités et de répondre à la demande d’égalité des populations concernées: « Pour son salut et pour la résolution des problèmes [des Noirs], nous avons longtemps entendu parler de la valeur de la religion, de l’éducation et du travail… Mais comme tous les autres peuples de tous les temps, ils aiment jouer… 38 » Ne remettant jamais en cause les principes de l’apartheid et acceptant la tutelle de l’Armée et de la PAA, Atwell parvient à trouver les fonds nécessaires à la multiplication de playgrounds pour les Noirs: en 1927, deux cent soixante-dix aires de jeux exclusivement destinées aux personnes de couleur étaient présentes dans cent dix-huit villes.

L’ENFANT-PHŒNIX

Soigner la guerre par les terrains d’aventure

Carl Theodor Sørensen – Lady Allen of Hurtwood

Au début des années 1930, l’architecte paysagiste danois Carl Theodor Sørensen observe les jeux des enfants à Copenhague et se trouve frappé par leur intérêt pour les terrains vagues et les sites en construction. À partir de ces considérations, il forge le concept de « Junk Playground » 39: oublier les traditionnels toboggans, tourniquets et autres bacs à sable pour n’offrir aux enfants qu’un terrain vague, sous le regard bienveillant d’un adulte, rempli d’objets abandonnés, et leur permettre de construire l’aire de jeux de leurs rêves. La première application de cette idée a lieu en 1943 dans le quartier d’Emdrup à Copenhague, pendant l’occupation nazie. Si, comme les réformateurs américains des années 1890-1910, Sørensen pense éviter aux enfants de basculer dans la marginalité en les occupant dans des jeux constructifs, il désire surtout leur transmettre les valeurs de solidarité communautaire et d’autogouvernement, résonnant avec les expériences de Pestalozzi ou de la George Junior Republic.

Les superviseurs du Junk Playground jouent le rôle de facilitateur plutôt que de censeur pour les activités des enfants. Comme le note l’historien Roy Kozlovsky: « L’utilisation de méthodes non-autoritaires était considérée comme un défi à l’idéologie fasciste de l’occupant. En même temps, les pédagogues s’inquiétaient d’une trop forte identification des enfants à la Résistance et à sa légitimation de la violence et de la désobéissance, ce qui menacerait de perturber la séparation conceptuelle entre l’enfance et le monde adulte. L’atmosphère permissive de l’aire de jeux offrait un espace de fiction créative et d’anarchie, où les enfants pouvaient regagner confiance en la société par leur interaction avec un animateur qui faisait figure d’avocat et de défenseur 40. »

Au même moment au Royaume-Uni, une influente pacifiste du nom de lady Allen of Hurtwood est soucieuse de créer un cadre juridique pour les droits de l’enfant sur la base de son travail sur les orphelins de guerre. Ses efforts seront récompensés en 1948 par le vote du Children Act, reconnaissant chaque enfant comme un sujet à part entière, distinctement de ses parents, et pouvant donc recevoir soins et aides publiques au même titre qu’un adulte indépendant. En 1946, elle visite le Junk Playground d’Emdrup. Dans le contraste qu’elle observe avec l’ennui offert par les traditionnels playgrounds britanniques inspirés de leurs cousins américains, elle juge l’expérience révolutionnaire et rédige un article qui fera date: « Pourquoi ne pas utiliser nos sites bombardés comme ça41 ? »

Avec l’aide d’organisations pacifistes et pour la protection de l’enfance, lady Allen permet deux premières expérimentations sur les terrains bombardés de Camberwell et Paddington à Londres, avant de se débrouiller pour en implanter un, pile en face du Parlement britannique, sur le site bombardé de Lollard. Les députés n’ont d’autres choix que de constater la réussite du projet: les enfants raffolent du lieu. La fréquentation allant jusqu’à deux cent cinquante bambins certains jours, qui construisent des cabanes avec de vieux bouts de bois et de tôles, autogèrent un restaurant, publient un journal, montent des spectacles, allument et éteignent des feux, creusent des tunnels à l’abri du regard du superviseur, lequel, à la différence des préceptes de la PAA, n’est là que pour aider et non pour surveiller 42.

L’appellation « Junk Playground » connotant trop la dimension de destruction surdéterminée par la période de guerre, ces aires sont désormais nommées « terrains d’aventure » (Adventure Playgrounds) et poussent comme des champignons dans le Royaume: Liverpool, Hull, Conventry, Leicester, Leeds, Bristol. Puis en Allemagne, aux États-Unis, et même en France sous l’égide communiste du mouvement d’éducation populaire des Français. Au Royaume-Uni, des valeurs explicitement autogestionnaires et libertaires sont transmises aux enfants pour tenter de conjurer l’autoritarisme et le fascisme de la Seconde Guerre mondiale, comme le note en 1961 une superviseuse bénévole de Lollard dans un numéro du magazine Anarchy consacré à l’expérience des Adventure Playgrounds: « La lutte produit chez l’humain tout un éventail d’émotions qui sont le reste du temps absentes. Sans elle, l’esprit humain devient apathique et meurt. D’où l’“esprit de communauté’’ que les gens observent toujours en période de guerre. […] Chaque génération, chaque individu a besoin de prendre part à sa propre lutte. C’est la raison pour laquelle la liberté de changer est si importante dans toute communauté. Une des activités préférées [des enfants] de Lollard était de fixer et de modifier les règles 43. » La fondatrice lady Allen conçoit d’ailleurs d’emblée les Adventure Playgrounds comme « un récit pour la reconstruction d’après-guerre, un processus de guérison dans lequel les dommages physiques et psychologiques de la guerre sont soignés par le jeu 44 ».

*

« Accidents et risques »

« L’aire de jeu est un espace où l’enfant fait l’apprentissage du risque. Cependant, les risques liés à une mauvaise conception des équipements et de l’aire ou à leur mauvais entretien ne sont pas acceptables. Tous les ans, pourtant, plusieurs enfants meurent sur une aire de jeux à cause de la défectuosité des équipements ou des sites. Tous les ans aussi, plusieurs centaines d’enfants y sont victimes d’accidents graves nécessitant une hospitalisation. À ces cas tragiques s’ajoutent d’innombrables accidents, heureusement moins dramatiques, mais trop souvent dus au mauvais entretien des équipements ou des aires. Ces accidents peuvent, et doivent, être évités.

Il est certain que tous les risques ne sont pas évitables. À tout moment, des chutes sont possibles depuis les équipements de jeux et chercher à les empêcher serait illusoire. En revanche, il est possible d’en limiter les conséquences. Tel est le but de la réglementation : empêcher les accidents évitables et limiter les conséquences de ceux qui ne le sont pas. Il est aussi important de rappeler que l’apprentissage du risque doit se faire sous la surveillance des adultes qui accompagnent les enfants, parents et éducateurs. Il leur appartient de vérifier que les équipements sont bien adaptés à l’âge des enfants et que ces derniers n’en font pas un usage anormal. »

DG CCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, Ministère de l’Économie, 1er janvier 2009

*

L’ENFANT-4×4

La normalisation des années 1980

Dustin Hoffman – Meryl Streep

1979.

Kramer est publicitaire à New York. Dans son bureau au sommet d’un gratte-ciel, il vient de décrocher le contrat de sa vie.

Kramer prépare sa valise. Elle a renoncé à tout pour élever leur enfant et permettre à Kramer de faire carrière.

Kramer quitte Kramer, Kramer s’en va. Kramer reste à la maison, avec l’enfant qu’il ne connaît, en fait, pas.

Oscar du meilleur film, oscar du meilleur réalisateur pour Robert Benton, du meilleur acteur pour Dustin Hoffman (Ted Kramer), de la meilleure actrice de second rôle pour Meryl Streep (Johanna Kramer), nomination du plus jeune acteur dans un rôle secondaire pour Justin Henry (Billy Kramer), 8 ans. Kramer contre Kramer a marqué son temps.

D’abord, parce que en négatif, c’est l’histoire d’une génération de femmes qui ne veut plus rester au foyer, qui ne veut plus s’oublier au profit de la réussite des hommes et qui, pour se retrouver, est prête au pire de ce que la société peut accepter: abandonner son enfant. Ensuite parce que en positif, c’est l’histoire d’un homme qui, tout contraint et blessé qu’il se sente, parvient peu à peu à rencontrer son enfant, à placer leur relation avant sa propre reconnaissance sociale, en remettant en cause son travail, ses conceptions virilistes et son rôle de père. Enfin parce qu’il y a cette scène.

Kramer père accompagne Kramer fils sur le playground du quartier. Kramer père papote avec une amie de sa femme, sur le banc qui encercle l’aire de jeu. Il parle de choses et d’autres, de choses intimes, de ces choses qu’il qualifiait au début du film de choses de femmes. Kramer fils joue. Monte sur une des structures. Kramer père ne le regarde pas. Ne le surveille pas. Ne songe pas à le surveiller. Kramer fils tombe, sur la tête. S’ensuit la cavalcade d’un parent paniqué courant dans les rues de New York pour conduire son enfant aux urgences. Pendant cette course, le spectateur urbain des années 2010 se dit: « Mais comment a-t-il pu ne pas regarder son enfant? Comment a-t-il pu ne pas lui dire: “Attention! Descends! Tu vas te faire mal! Ça suffit!” » Lors du procès qui décide de la garde de l’enfant, Kramer mère remporte la victoire avec ce coup fourré: Kramer père n’a pas su prendre soin de l’enfant ; par manque de vigilance, il l’a laissé risquer de perdre un œil, voire pire. Le spectateur des années 1980, qui n’avait pas forcément compris la gravité de la chute, prend alors les années Thatcher et Reagan en pleine figure.

Le travail devient flexible, les embauches en CDD sont à la mode, le mariage bourgeois n’a plus le vent en poupe. L’enfant devient peu à peu le seul contrat existentiel de longue durée sur lequel se reposer. Il cristallise les peurs et les attentions, incarnant pour la classe moyenne une île d’affection, de continuité et de dépassement de soi dans l’océan de la précarité sociale, une « capsule défensive », tels les 4×4 de Zygmunt Bauman dans « la vie liquide » de la postmodernité: « Incapables de ralentir le rythme effréné du changement, et encore moins de prédire et de contrôler sa direction, nous nous concentrons sur des choses que nous pouvons, ou croyons pouvoir, ou que l’on nous garantit que nous pouvons, influencer: nous essayons de calculer et de minimiser les risques que nous avons, nous personnellement ou ceux qui nous sont actuellement les plus proches et les plus chers, de devenir victimes des innombrables et indéfinissables dangers que le monde opaque et son futur incertain nous réservent. L’insécurité et la peur peuvent générer un gros capital marchand – et c’est le cas, comme par exemple pour les ventes des 4×4 qui représentent des “capsules défensives” 45. » Le jeu de l’enfant n’est désormais plus une aventure insouciante, mais un moment à sécuriser et à surveiller.

En 1985, un tribunal de Chicago condamne la commission municipale des parcs à 9,5 millions de dollars de dommages et intérêts au bénéfice d’une famille dont l’enfant a subi un traumatisme cérébral en chutant d’un toboggan sur un playground. La perception des dangers encourus par les enfants devenant de plus en plus sensible, ce genre d’affaires se multiplie, la sécurité devient « la plus haute priorité » du Département des parcs de l’Illinois, qui publie en 1995 un Guide de planification des playgrounds 46. Les installations jugées trop « risquées » (tourniquets métalliques, toboggans géants, balançoires de pneus, etc.) sont remplacées par des formes arrondies de plastique, des sols absorbeurs de choc et des barrières antichute.

En France, la commission de la sécurité des consommateurs est saisie en 1989 pour des « toboggans cages-à-poules » installés dans les terrains publics, pour des « risques de strangulation encourus par les très jeunes enfants 47 ». En 1994, le gouvernement Balladur réglemente et normalise les aires de jeux dans un document de l’Association française de normalisation (Afnor) de près de cent pages. Où l’on risque la prison si l’on ne tient pas compte du diamètre requis des vis et écrous, de la largeur acceptable entre les barreaux d’une échelle ou de la quantité de toxines présentes dans la peinture jaune.

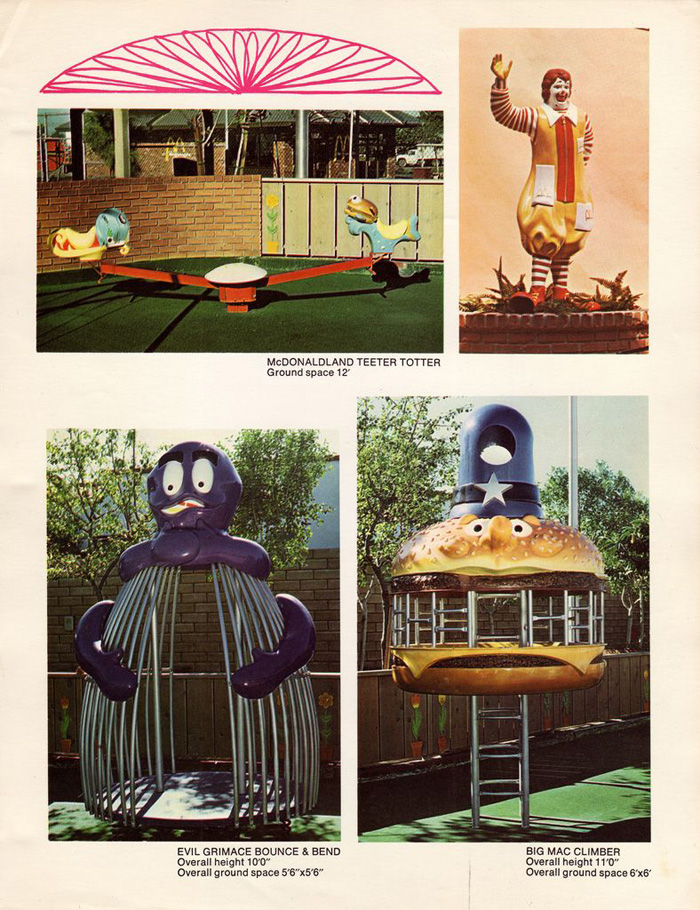

L’ENFANT-HAMBURGER

Éduquer les mères

Holly Blackford – McDonald’s

« Toute bonne éducation de l’homme exige que l’œil de la mère puisse, de jour en jour et d’heure en heure, lire avec assurance tous les changements qui se produisent dans l’âme de son enfant, dans ses yeux, sur sa bouche et sur son front 48 », écrit Pestalozzi avant de rédiger le Livre des mères en 1803, que Fröbel continue dans les Chants de la mère. Ce dernier prend le « jeu du pigeonnier » comme métaphore des relations entre la mère et l’enfant: quand elle joue avec le pouce et l’index devant le regard du nourrisson et attend qu’il l’imite. Elle serre, puis sépare ses doigts, comme de petits pigeons s’éloignent, puis reviennent au nid. Les deux éducateurs, qui ont tant inspiré l’apparition des playgrounds ouverts aux regards de la communauté, avaient cette double idée en tête: agir sur l’enfant, agir sur la mère. Les aires de jeux doivent aider les petits pigeons à quitter le nid, et leurs mères les préparer aux bras de l’État.

Selon Elizabeth Gagen, les superviseurs de playgrounds sont dès les années 1900 chargés de proposer aux enfants des activités genrées. L’énergie débordante des garçons doit être réorientée dans le sport et la guerre. Les filles sont quant à elles maintenues dans la conception traditionnelle de leur « rôle dans l’histoire de l’évolution, à travers les instincts du soin, de la procréation et de l’entretien du foyer 49 ». Entre deux sessions de balançoires protégées par des haies plus hautes pour les prévenir des regards pervers des garçons, on leur apprend la couture, le tricot ou la construction de maisons de poupées. Application logique de l’idéologie des fondateurs de la PAA, tel Henry Curtis, pour qui « une petite fille joue avec sa poupée telle une mère qui s’occupe de son bébé 50 ».

Holly Blackford est professeure de littérature, spécialisée dans celle des enfants, à l’université de Rutgers (Camden, New Jersey). En 2004, elle mène une étude à Oakland (Californie) comparant les playgrounds publics en extérieur et ceux disposés à l’intérieur des McDonald’s 51. Blackford part du constat que les enfants sont comme emprisonnés par le regard des parents pendant qu’ils jouent sur un playground municipal. De là l’impossibilité de mener une enquête sociologique sur leur comportement de jeu: on n’y peut seulement étudier la relation enfants/parents, ou mieux, le comportement des parents – entre eux et avec leurs enfants.

La première chose qu’elle observe, c’est que de moins en moins de parents occupent encore les bancs des playgrounds: ils ont été remplacés par les nounous, la plupart du temps noires et/ou étudiantes. L’espace y est alors un lieu de socialisation, et une communauté de gardiennes se recrée, veillant simplement à ramener l’enfant entier au foyer, et profitant plutôt de la présence d’amies avec qui elles partagent joies et galères. En général, les pères – extrêmement rares – jouent avec les enfants, les font sortir du cercle de surveillance formé par les bancs, bref, redeviennent enfants. Les mères, quand elles sont présentes, jouent un tout autre jeu: elles « autosurveillent leur propre capacité à être mères. La première question qu’elles posent à une nouvelle arrivée est “Quel âge a ton enfant?” – code pour “Depuis combien de temps es-tu dans le cercle [ring]?” 52 ».

Commencent alors les conseils de bonne conduite, jamais prodigués aux nounous ni aux pères. Se joue ici une compétition, non seulement entre les facultés développées chez l’enfant, mais aussi entre celles d’éducation chez les mères. Être une « bonne mère » passe au crible public de ce qu’elle permet ou pas de faire à l’enfant. Des débats sur les valeurs émergent dans la régulation des conflits entre mômes, et l’échange d’expériences – acquises ou pas – impose une hiérarchie. Pour Holly Blackford, « le cercle [ring] de mères, qui m’a vite encerclée, reflète la réification ritualisée du rôle de la femme dans l’idéologie de la classe moyenne des banlieues résidentielles, organisée autour de l’éducation des enfants. Tandis que l’attention de la mère se concentre sur elle-même, sur le comportement, le jeu et les facultés des enfants, la communauté pense y voir son propre reflet – son futur, investi par chacune des mères – et elle évalue ses normes et ses pratiques depuis ce cercle panoptique 53 ».

Chose étonnante, ce sont dans les aires de jeux des centres commerciaux et des fast-foods que les femmes cessent de travailler à être mère. D’une part parce qu’elles délèguent les questions de sécurité aux entreprises du secteur privé et à leur capacité à appliquer les normes, grâce à de réels ou supposés meilleurs budgets que dans le public. D’autre part parce que dans les centres commerciaux, elles peuvent vaquer à d’autres occupations et ne se sentent pas obligées de jouer leur rôle de mère, à la différence de l’aire de jeux municipale qui n’existe que pour le jeu des enfants, et donc uniquement pour qu’elles y veillent. À tel point que la franchise Chuck E. Cheese’s a dû mettre en place un système de bracelets à l’entrée et à la sortie de ses pizzérias pour vérifier que les mères repartaient avec le bon enfant une fois qu’ils avaient fait un tour dans le playground du restaurant. La devise de cette chaîne de pizzas industrielles n’en est pas moins: « Là où un enfant peut vraiment être un enfant », et pour cause: dégagés du regard des parents dans les opaques tunnels, châteaux et piscines de balles, ils retrouvent « la liberté temporaire dont les enfants urbains de la classe ouvrière jouissaient dans les rues de la fin du xixe et du début du xxe siècle 54 ». Soit avant leur enfermement dans les aires de jeux.

*

Pas de prison sur les terrains de jeux »

« Des plaintes ont conduit les services de New York chargés des logements publics à changer certains équipements d’aires de jeux, conçus pour ressembler à une prison. Selon le New York Times, des employés ont enlevé le mot “prison” et de faux barreaux mercredi de la cage à écureuil des Tompkins Houses, à Brooklyn. Natasha Godley, dont le fils est âgé de 6 ans, a expliqué avoir critiqué l’aspect des équipements, les comparant à une opération de “promotion” de la prison auprès des enfants. »

Associated Press, New York, 29 mars 2010.

- « Encore un jour banane pour le poisson-rêve », Magazine Palais #27, Palais de Tokyo, Paris. ↩

- « Public Recreation Facilities »,The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 35, no 2, mars 1910. ↩

- Illinois Issues, no 19. ↩

- Johann Heinrich Pestalozzi, Lettre de Stans (1799), Michel Soëtard (trad.), consultable en ligneici. ↩

- À ce sujet, voir le travail de Michel Soëtard, notamment Pestalozzi, un pédagogue suisse. Biographie intérieure (Slatkine, Paris, 2016). ↩

- C’est d’ailleurs à la Clark University que Granville Stanley Hall invita Sigmund Freud en 1909, où ce dernier donna ses fameuses « Cinq leçons sur la psychanalyse », présentant ses thèses pour la première et unique fois outre-Atlantique. ↩

- Jacob Riis, The Children of the Poor (Charles Scribner’s Sons, New York, 1892). ↩

- Howard S. Braucher, « Play and Social Progress », The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 35, no 2, Public Recreation Facilities, mars 1910. ↩

- Mabel Macomber, « Creation, Re-creation, Recreation and Wrecked Creation », Journal of Education, 4 septembre 1913. Mabel Macomber est la présidente de la Ligue urbaine des playgrounds de New York. ↩

- Elizabeth A. Gagen, « An Example to Us All: Child Development and Identity Construction in Early 20th Century Playgrounds », Environment and Planning A, vol. 32, nº 4, 2000. ↩

- Otto Mallery, « The Social Significance of Play » Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 35, mars 1910. ↩

- Dominick Cavallo, Muscles and Morals: Organised Playgrounds and Urban Reform, 1880-1920, (University of Pennsylvania Press, Philadelphie, 1981). Voir l’article de Mickaël Correia, « Et le football fut. Une préhistoire populaire du ballon rond », Jef Klak, nº 4, 2017. ↩

- « Schools for Play », Survey, vol. 28, no 17, 27 juillet 1912. ↩

- Otto Mallery, « The Social Significance of Play », art. cit. ↩

- Theodore Roosevelt, Washington Playground Association, 16 février 1907, Presidential Addresses and State Papers, vol. 6, p. 1163 (Homeward Bound & Review of Reviews Co., New York, 1910). ↩

- Linnea M. Anderson, « “The Playground of Today is the Democracy of Tomorrow”: Social Reform and Organized Recreation in the USA, 1890-1930’s », The Encyclopedia of Informal Education, 2006. ↩

- Ocean Howell, « Play Pays, Urban Land Politics and Playgrounds in the United State, 1900-1930 », Journal of Urban History, vol. 34, nº 6, septembre 2008. ↩

- Daniel H. Burnham, Report on a Plan for San Francisco (Sunset Press, San Francisco, 1906). ↩

- Daniel H. Burnham a dessiné les plans de Washington en 1901, Cleveland en 1903, San Francisco en 1905, Chicago en 1906, puis de plusieurs villes aux Philippines. ↩

- Daniel H. Burnham, Report on a Plan for San Francisco, ouvr. cité. ↩

- « What Has Resulted from Playground Beautification Activities/Playground Beautification », The Playground, vol. 22, nº 6, avril 1928 ↩

- Ocean Howell, « Play Pays… », art. cit. ↩

- Jane Addams, The Spirit of Youth and the City Street (The Macmillan Company, New York, 1909). Cité par Ocean Howell dans « Plays Pays… », art. cité. ↩

- Cette section de cet article reprend en grande partie l’excellent travail de Jennifer Light sur les cités miniatures. Voir Jennifer S. Light, « Building Virtual Cities, 1895-1945 », Journal of Urban History, vol. 38, nº 2, mars 2012. ↩

- Ibid. ↩

- Theodore Roosevelt, « The Junior Republic », New Outlook, 20 janvier 1912. Cité par Jennifer S. Light dans « Building Virtual Cities, 1895-1945 », art. cité. ↩

- John R. Commons, « The Junior Republic I », American Journal of Sociology, vol. 3, novembre 1897. ↩

- Jennifer S. Light, « Building Virtual Cities, 1845-1945 », art. cité. ↩

- Ibid. ↩

- La population noire de Chicago passe par exemple de 30 000 en 1900 à 230 000 en 1930; à New York, de 60 000 à 330 000. ↩

- Programme politique du président Theodore Roosevelt, considéré comme progressiste pour la classe moyenne et réformateur pour la classe laborieuse. Il fonctionne autour des trois C: conservation des ressources naturelles, contrôle des corporations et protection du consommateur. ↩

- Pour une analyse de l’usage politique du sport aux États-Unis comme entraînement à la guerre au tournant du xxe siècle, voir Steven W. Pope, « An Army of Athletes: Playing Fields, Battlefields, and the American Military Sporting Experience, 1890-1920 », The Journal of Military History, vol. 59, nº 3, juillet 1995, p. 435-456. ↩

- Cité par Elizabeth A. Gagen dans « An Example to Us All… », art. cité. ↩

- Newton Baker, « An Invisible Armor », Speech to National Conference of the War Camp Community Service, 24 octobre 1917, publié dans The Playground, vol. 11, 1918. Voir aussi Weldon B. Durham, « “Big Brother” and the “Seven Sisters”: Camp Life Reforms in World War I », Military Affairs, vol. 42, nº 2, avril 1978, p. 57-60. ↩

- Henry S. Curtis, « Recreation For the Soldiers », The Journal of Education, vol. 86, nº 24, 27 décembre 1917, p. 656-657. ↩

- Robert Bertrand Brown, War Camp Community Service Calls (War Camp Community Service, New York, 1918). ↩

- « Introducing… E.T. Atwell », Recreation, 41:9, novembre 1947, cité par Jeffery J. Pilz dans « The Beginnings of Organized Play for Black America: E. T. Atwell and The PRAA », The Journal of Negro History, vol. 70, nos 3-4, été-automne, p. 59-72, 1985. ↩

- Ernest T. Atwell, « Playgrounds for Colored America », The Playground, vol. 15, avril 1921. ↩

- Junk: détritus ou bric-à-brac. ↩

- Roy Kozlovsky, « Adventure Playgrounds and Postwar Reconstruction », Marta Gutman & Ning de Coninck-Smith (dir.), Designing Modern Childhoods: History, Space, and the Material Culture of Children (Rutgers University Press, New Brunswick, 2008). Une traduction française de cet article a été publiée dans l’excellent livre dirigé par Vincent Romagny, Anthologie. Aire de jeux d’artistes (Infolio, Gollion, 2010). Sur le sujet des playgrounds, cet ouvrage en patchwork est à notre connaissance l’un des seuls de qualité en langue française. On s’y reportera pour nombre de questions ici absentes, notamment sur l’importante place prise par les artistes dans l’histoire des aires de jeux. ↩

- Lady Marjory Allen of Hurtwood, « Why Not Use Our Bomb Sites Like This? », Picture Post, 16 novembre 1946. ↩

- Pour se faire une idée, voir le film Adventure Playground, R.U., 1965, consultable en ligne sur la chaîne YouTube de l’université de l’Oregon. ↩

- Shella Beskine, « Adventure in Lollard Street », Anarchy, nº 7, septembre 1961. ↩

- Roy Kozlovsky, « The Junk Playground: Creative Destruction as Antidote to Delinquency », 2006. ↩

- Zygmunt Bauman, L’Amour liquide. De la fragilité des liens entre les hommes (Le Rouergue, Paris, 2003) et La Vie liquide (Le Rouergue/Chambon, Paris, 2006). ↩

- James Krohe Jr., « Beyond Playgrounds », Illinois Issues, nº 19, juin 1996. ↩

- « Avis relatif aux aires collectives de jeux », commission de la sécurité des consommateurs, 1er mars 1989. ↩

- Johann Heinrich Pestalozzi, Lettre de Stans (1799), ouvr. cité. ↩

- Elizabeth A. Gagen, « An Example to Us All… », art. cité. ↩

- Henry S. Curtis, The Practical Conduct of Play (The Macmillan Company, New York, 1915). Cité par Elizabeth A. Gagen dans « An Example to Us All… », art. cité. ↩

- Holly Blackford, « Playground Panopticism. Ring-Around-the-Children, a Pocketful of Women », Childhood, vol. 11, nº 2, 2004. ↩

- Ibid. ↩

- Ibid. ↩

- Ibid. ↩