Une copine consulte une naturopathe pour sa fibromyalgie, une collègue accompagne son père malade d’un cancer avec une plante recommandée par un praticien, une autre s’est formée dans une école quelque temps par curiosité, une quatrième essaie d’en vivre.

Doctrine historiquement réactionnaire et mystique, la naturopathie s’épanouit aujourd’hui dans le marché du bien-être et attire particulièrement les femmes et minorités de genre. Tentative pour injecter quelques enjeux du féminisme dans l’analyse de cette thérapeutique.

Ce texte est issu du dernier numéro de la revue papier Jef Klak, intitulé « Lait de vache », qui s’intéresse au fait d’ingérer et de digérer.

Médecines douces, naturelles, non conventionnelles, complémentaires, alternatives, bordent le système de santé publique. Femmes et minorités de genre sont particulièrement nombreuses à butiner un peu ou beaucoup parmi ces propositions thérapeutiques à portée de main, avec la conscience de chercher quelque chose dans le dos du corps médical.

Cette quête s’opère souvent discrètement. Les débriefs de couloir et d’arrière-cuisine sont des espaces de confiance féminine où ces questionnements et expériences se partagent, mais les discussions autour des souffrances de santé ne se jouent pas sur la place publique. Ce silence est entretenu par le fait que les pratiques thérapeutiques dites naturelles se sont développées loin de la recherche scientifique sur la santé et font l’objet de critiques acides de la part du corps médical, qui les qualifient de charlataneries, de fake meds, de pratiques sectaires. Alors comment penser le recours important des femmes et des minorités de genre à ces thérapeutiques au statut incertain ?

Revenir sur l’histoire occidentale de la naturopathie depuis une perspective féministe pourrait nous aider à mettre au jour les enjeux politiques autour de la santé des femmes et des promesses que certaines médecines naturelles nourrissent à cet endroit.

Jésus-Christ et Bouddha naturopathes

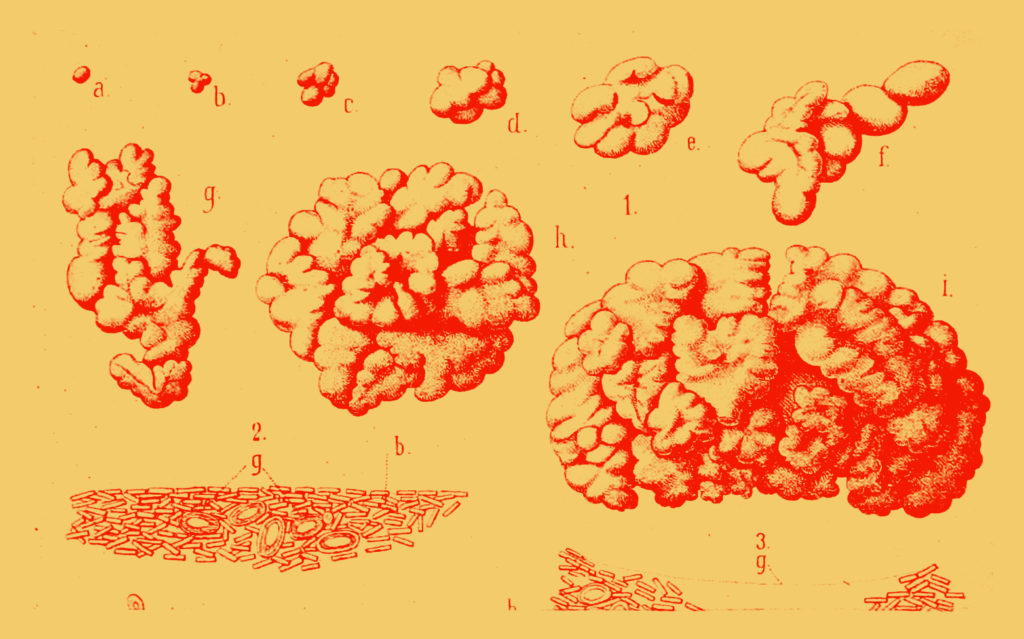

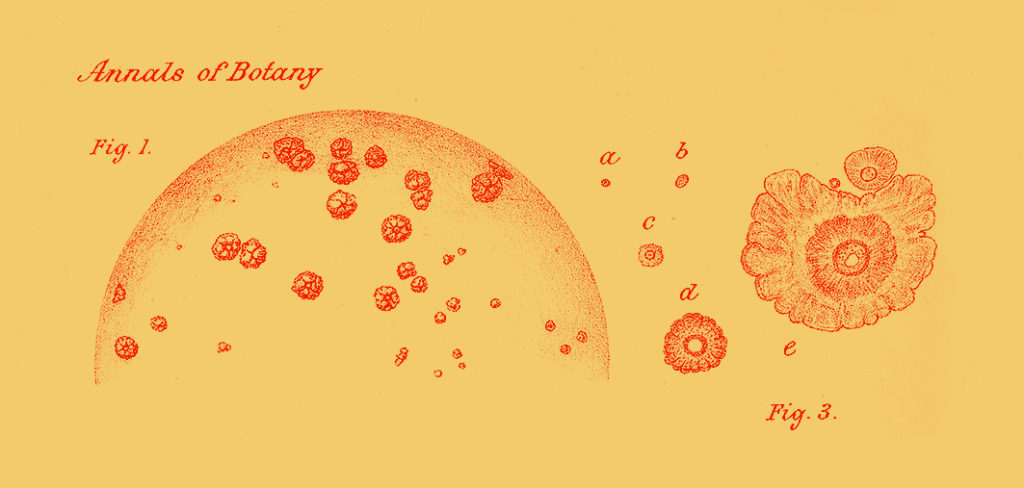

L’histoire de la naturopathie 1 commence à la fin du XIXe siècle, alors que la médecine microbiologique de Pasteur, la compréhension du germe et la généralisation du principe de la vaccination contribuent à résorber de nombreuses maladies. La prophylaxie mise en place par les États conduit à l’amélioration de l’état de santé général. Parmi les courants hygiénistes qui se développent2, certains portent une vision plus mystique. En Allemagne et en Suisse, un mouvement appelé le Lebensreform rassemble penseurs, artistes et poètes3 autour d’un projet vitaliste de défense d’un mode de vie proche de la nature, jugé plus sain que celui de la société industrielle, et qui passe par des régimes alimentaires végétariens ou des pratiques du corps comme le yoga. Le néologisme hellénisant naturopathie apparaît aux États-Unis dans les années 1900. Il désigne « les maux par la nature » tout en jouant avec une image : nature’s path, « le chemin de la nature ». Benedict Lust, chiropracteur allemand émigré aux États-Unis, le reprend pour nommer l’école qu’il fonde en 1902 à New York : l’American School of Naturopathy.

La doctrine naturopathique essaime en Europe. Autour de praticiens réputés charismatiques, les récits de guérisons miraculeuses s’accumulent. En Allemagne, cette doctrine est adoptée par les instituts de médecine naturelle qui ouvrent depuis la fin du XIXe siècle (l’Université libre des médecines naturelles de Berlin est fondée en 1892). Pierre-Valentin Marchesseau l’adapte pour la France à partir des années 1940. Le « père fondateur » français affirme que « la naturopathie est l’art et la science de préserver, optimiser ou recouvrer sa santé par des moyens naturels. » Auteur prolifique (La Santé sans médicament par la naturopathie, Qu’est-ce que la naturopathie ?, Ni médecin, ni guérisseur, le naturopathe est avant tout un hygiéniste, Jésus-Christ naturopathe), il enseigne à partir des années 1960 et jusqu’aux années 1980 une discipline hygiéniste fondée sur une mystique du corps, tout en commercialisant une gamme d’aliments biologiques avec la société Vitagerminels.

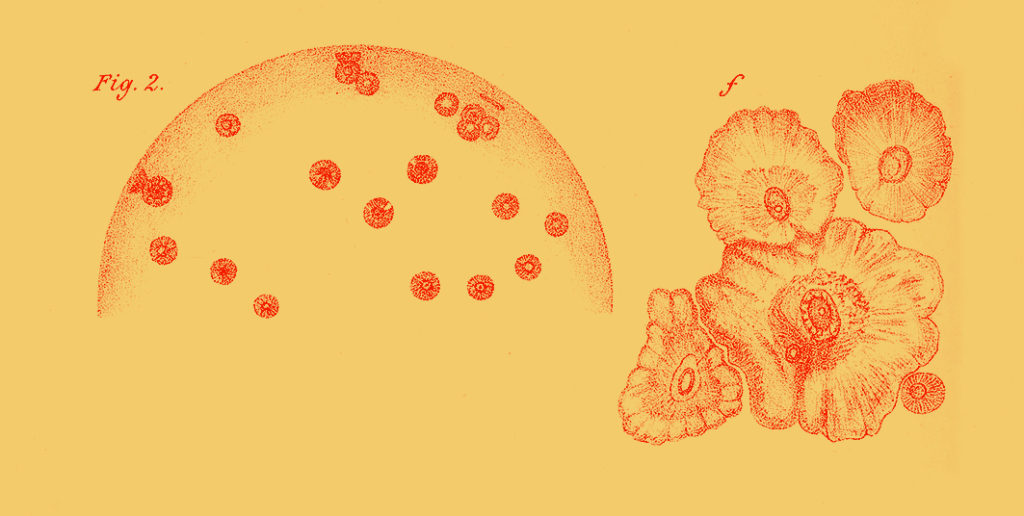

Dans sa thèse, la sociologue Anahita Grisoni relate qu’au cours du XXe siècle, la naturopathie se développe en plusieurs courants. Plus institutionnalisée en Allemagne, elle se maintient en France comme une pratique marginale surtout présente dans les milieux ruraux. Acclimatée à la pensée New Age4 qui se développe, ses repères idéologiques et ses postures thérapeutiques montrent un goût pour l’orientalisme. Les acteur·ices de ces courants invitent un renouvellement du rapport au corps et à la santé. Récemment, iels se sont structuré·es autour d’écoles agréées, d’associations et de syndicats, et la décrivent désormais comme une médecine manuelle et prescriptive, qui fait la synthèse entre les méthodes naturelles de santé. Au sein du réseau de la naturopathie, certain·es défendent son caractère alternatif et contre-culturel, d’autres l’envisagent comme étant complémentaire à la médecine publique et ont obtenu qu’elle soit reconnue par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme une « médecine non conventionnelle », aux côtés des médecines chinoise et ayurvédique.

L’expression fait côtoyer toutes sortes de médecines, populaires, savantes ou autochtones, mais la naturopathie a une histoire propre, bien distincte de celle des savoirs empiriques et situés des pharmacopées traditionnelles.

Un socle idéologique persistant

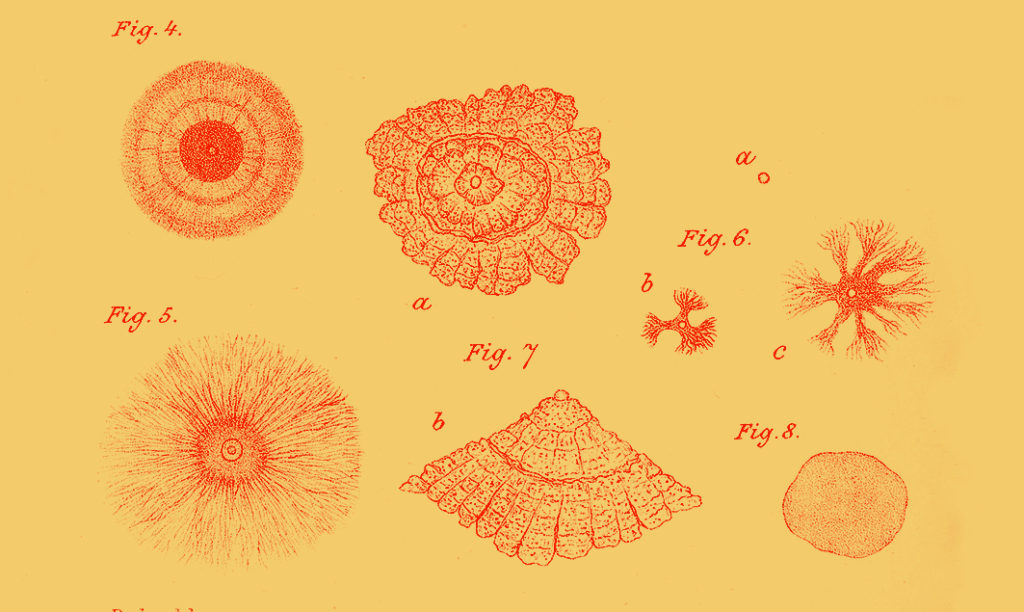

Nombre de praticien·nes ne se réfèrent pas aux préceptes posés par les fondateurs. Iels bricolent entre plusieurs manières d’envisager le corps et la santé et entre des pratiques hétérogènes : phytothérapie 5, prescriptions alimentaires, massages, réflexologie, iridologie6.

Que dire alors d’une thérapeutique aussi plastique dont les pratiques comprennent des références scientifiques à l’anatomie et à la nutrition, mais aussi des notions ésotériques ?

La thérapeutique est pourtant difficile à saisir sans la situer dans l’histoire doctrinaire qui la balise et lui donne sens. Les programmes des écoles de naturopathie, labellisées par la Féna (Fédération des écoles de naturopathie), comme les présentations des praticien·nes, mentionnent systématiquement un socle idéologique : causalisme, vitalisme, humorisme, hygiénisme, holisme7. Derrière ces mots obscurs et pour certains surannés se dresse une conception du corps héritée des hygiénismes du XIXe siècle. Le corps est mu par une force vitale, principe spirituel et métabolique, qui se réalise dans un équilibre sans cesse menacé par la surcharge et l’accumulation de toxines.

Les courants hygiénistes vitalistes du XIXe siècle sont animés par un dégoût esthétique des grandes villes, dans lesquelles arrive une population rurale appelée à travailler dans les industries périurbaines. Ces travailleur·ses mal logé·es, paupérisé·es, vulnérables aux épidémies et aux maladies professionnelles, inspirent chez les tenant·es de l’hygiénisme un sentiment de dégénérescence liée à l’urbanité. Iels en conçoivent une vision inquiète du corps, souillé au niveau intestinal comme moral par un environnement et une alimentation produites par la modernité industrielle. Il faut chercher à éviter les poisons, sinon les expurger. La Nature y est une idée forte : elle devient une source de valeurs qui stimule et oriente des programmes thérapeutiques. Maintenir son corps sain, c’est le discipliner par des moyens naturels, comme l’héliothérapie ou l’hydrothérapie8.

Les courants hygiénistes, creusets des médecines dites naturelles, établissent un lien entre le corps et l’état de l’environnement. La façon dont ils problématisent la santé pose les bases d’une écologie corporelle qui résonne avec les menaces écologiques contemporaines de pollutions du sol et de l’air. Ces médecines s’insèrent aisément dans le très contemporain thème du retour à la terre9.

Une capture des vulnérabilités

L’autorité que cette doctrine donne historiquement à la nature devrait activer une alarme féministe. Selon la sociologue Colette Guillaumin, la référence à cette « grande organisatrice et régulatrice des rapports humains10 » est un vieux levier réactionnaire pour légitimer l’ordre social et sexuel. Et à raison : plusieurs des représentant·es les plus visibles et médiatisé·es de la naturopathie associent leur discipline de santé par les moyens « naturels » à un discours nettement traditionaliste, insistant sur la différence sexuelle, assignant les personnes qui y ont recours à leur rôle de genre, diffusant plus ou moins explicitement un rejet de l’homosexualité11. Relire l’émergence de cette thérapeutique à partir de ses principes mystiques et conservateurs donne des sueurs froides.

Le recours banalisé à la nature ne vaut pas pour autant adhésion à l’idéologie réactionnaire ; il est souvent sélectif et critique. Mais un autre malaise fait son chemin. Dans le monde de la naturopathie, des parcours de reconversion et de formation jusqu’aux usager·es, les femmes sont surreprésentées. Endométriose, fibromyalgie, Covid long, dépression : les souffrances corporelles et psychiques que proposent d’adresser celleux qui exercent ont en commun de faire l’objet d’une mauvaise prise en charge médicale. Les maladies chroniques ou les problèmes gynécologiques, ces souffrances marquées des femmes et minorités de genre, sont mal diagnostiquées et soignées. Ces dysfonctionnements ne révèlent pas une négligence marginale, mais un sexisme structurel qui agit depuis les angles morts de la recherche scientifique jusqu’à la position autoritaire et infantilisante des médecins « sachants », en passant par l’organisation gestionnaire du système médical public.

Les brochures des naturopathes et praticien·nes des médecines non conventionnelles racontent en creux la solitude, les symptômes mal identifiés ou psychologisés, l’errance médicale. Elles racontent les stress particuliers qui touchent au médicament : les traitements aux résultats décevants, la crainte des effets secondaires, le manque de transparence, d’information, de reconnaissance des affects et des compétences des personnes soignées. La confiance a aussi été entamée par les scandales sanitaires comme celui du Médiator12, l’escroquerie du Spasfon13, où les industries pharmaceutiques et les pouvoirs publics ont sciemment mis en danger des gens pour engranger des bénéfices à court terme. Ces brochures disent enfin les vulnérabilités historiquement produites par le milieu médical, autant de « zones d’expérience dévastées », pour reprendre l’expression utilisée par Isabelle Stengers dans son Sorcellerie capitaliste14.

Au regard du coût des formations (12 995 euros pour la formation de quinze mois à l’Institut supérieur de naturopathie), des consultations (entre 60 et 110 euros), des probiotiques et des compléments alimentaires, de l’acquisition ou de la location de machines (osmoseur, physioscan), la surreprésentation des femmes et minorités de genre parmi les usager·es de ces médecines se traduit par une saisie directe de leurs ressources. L’enjeu est économique, mais aussi clinique. Selon la morale vitaliste dix-neuviémiste que diffusent les médecines naturelles, il ne s’agit pas exactement de prévenir ou de guérir la maladie mais de produire plus de vie. Le programme thérapeutique associé à cette idée est assez opaque : évacuer des toxines (mais que sont-elles exactement ?), dynamiser l’organisme, régénérer les cellules (qu’est-ce que cela peut bien vouloir dire ?). Dans ce rapport métaphorisé au corps, la matérialité des maladies s’estompe15. Connaître précisément leur fonctionnement biologique perd de l’intérêt ; la guérissabilité n’est pas nécessairement à l’agenda. Femmes et minorités de genre font ainsi l’expérience d’une autre errance médicale, tout aussi fragilisante, prenant les chemins de traverse enherbés des médecines douces et naturelles, ce qui retarde souvent leur prise en charge médicale.

L’enjeu de genre autour de l’alimentation est par ailleurs exacerbé. Les médecines naturelles diffusent implicitement ou explicitement une critique de la modernité alimentaire, et avec elle, l’idée selon laquelle on s’intoxiquerait en mangeant mal, que des aliments comme le sucre seraient « meurtriers » quand d’autres prolongeraient la vie16. Le rapport à soi encouragé par ce programme thérapeutique pousse à une amélioration constante de son alimentation et de son hygiène, gage d’une aptitude à la santé et à la vitalité. Chez une population féminine historiquement sujette aux privations et à un contrôle social permanent exercé sur ce qu’elle mange, la discipline de la bonne alimentation est un pipeline menant droit à des conduites à risque, comme l’orthorexie17. C’est également majoritairement aux femmes qu’incombe la responsabilité de l’alimentation des enfants, et pour elles les injonctions sophistiquées à parfaire son alimentation peuvent déboucher sur des préoccupations sans fin. L’essor de thérapeutiques onéreuses et incertaines dans leurs effets cliniques capture ainsi les multiples vulnérabilités féminines.

Réappropriations féministes de la santé

Le sexisme structurel du milieu médical a fait l’objet d’une longue et intense lutte féministe. Celle-ci a montré comment la professionnalisation et la masculinisation de la médecine en Europe avait dépossédé les femmes de leurs savoirs et du contrôle de leur corps18.].

Elle a pris pour objet le rapport de pouvoir, paroxystique à l’endroit de la gynécologie, haut lieu des violences sexistes et sexuelles et du bafouement du consentement. Pour échapper à la soumission à l’autorité du médecin sachant, des groupes sont nés aux États-Unis et en France dans les années 1970 et ont expérimenté l’autogynécologie19. L’incroyable Our Bodies, Ourselves est publié en anglais en 1971, puis traduit et adapté en France sous le titre Notre corps, nous-mêmes en 197720. Ce manuel a aidé à poser les bases d’une réappropriation féministe des questions de santé, aussi appelée self-help : connaître son corps, s’auto-examiner, se débarrasser de la honte, faire circuler la parole, comprendre et pouvoir reproduire un acte médical, avoir son mot à dire sur les procédures, etc. Des groupes locaux du Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception (MLAC) au Planning familial, ces expérimentations nées dans les années 1970 ont propulsé un grand mouvement féministe d’éducation populaire en matière de santé sexuelle et de sexualité, dont les actions récentes contre les violences gynécologiques et obstétricales renouvellent la nécessité21.

Les luttes écoféministes, en prenant pour thème l’alimentation, la santé, l’environnement ou l’industrie nucléaire, ont aussi largement mis en cause l’association néfaste entre les femmes et la nature. Elles ont retourné cette dévalorisation conjointe pour en faire un élément critique de compréhension de nos expériences individuelles et collectives. Pour les militant·es écoféministes, le fait de « se réapproprier ce qui a été distribué du côté de la féminité22 » relève d’un essentialisme stratégique. Aucune vision idéalisée et harmonieuse des femmes dans la nature ici : les pratiques, les luttes et les écrits écoféministes montrent une mobilisation conflictuelle, instable et renégociable, critique sur les ambiguïtés qu’elle peut recouvrir.

S’adressant à un ensemble de problématiques de santé des femmes, les médecines naturelles convoquent elles aussi l’association entre femme et nature, mais elles la font basculer sur un versant essentialiste, et non critique. Très empreintes d’une pensée de la différence sexuelle, mettant l’utérus au centre de la vie psychique et subjective des femmes, elles ravivent l’idée tenace que les femmes sont plus « naturelles » que les hommes, qu’elles sont « naturellement spécifiques » pour le dire avec les mots de la sociologue Colette Guillaumin23.

Sorcières naturopathes et autonomie féministe

L’antagonisme est fort entre l’histoire des luttes féministes autour de la santé et le développement historique des médecines naturelles. Pourtant en Allemagne, des femmes ont créé un regroupement de naturopathes féministes, le réseau des Frauenweise, les « femmes sages24 ». En Suisse, le Dispensaire des femmes, un centre de santé autogestionnaire autour de la santé sexuelle et reproductive ouvert entre 1978 et 1987, a très tôt mis la naturopathie en pratique. Rina Nissim, membre du Dispensaire et militante du Mouvement de libération des femmes genevois, publie en 1994 Le Manuel de gynécologie naturopathique à l’usage des femmes chez la maison d’édition féministe Mamamélis. Ce manuel est une référence dans les groupes Santé-femmes25 et au-delà. Comment la naturopathie, doctrine et mystique de santé historiquement réactionnaire, aujourd’hui bien plus intégrée au marché du bien-être qu’au militantisme de la santé, a-t-elle pu croiser l’histoire du féminisme ?

Figure centrale de cette jonction, Rina Nissim raconte cette réappropriation féministe de la naturopathie comme une façon hétérodoxe de pratiquer la doctrine sans hériter de ses aspects réactionnaires. Elle propose de redéfinir la santé des femmes en valorisant leur autonomie ; la promesse est séduisante.

« Pour moi, ce qui est central c’est qu’on se réapproprie sa santé, qu’on ait envie de reprendre un petit peu les choses en main. Or, je prétends que la médecine par les plantes, la phytothérapie, c’est une chose que chacune peut se réapproprier, c’est du niveau de la cuisine. Si une femme ose mettre du romarin sur son plat pour le rendre plus digeste, si elle prend du bicarbonate de soude qu’elle met dans la fondue pour diminuer l’acidité de ce plat, je prétends qu’elle est à deux doigts de faire une recette populaire pour la toux de son fils et qu’il suffit de peu pour qu’elle fasse aussi une petite préparation pour elle-même. Alors, si on peut lui rendre accessible cette possibilité et en même temps l’aider à se rendre compte qu’un certain nombre de ses maladies sont liées à sa position sociale, à savoir à son oppression en tant que femme, si on arrive à lui faire prendre conscience de cela et qu’à la fois on lui donne un ou deux outils simples et efficaces, il peut se passer quelque chose de sensationnel. Et cela, c’est féministe. C’est le but de mon travail26. »

Les luttes féministes sur la santé fabriquent des dispositions collectives : être indocile par rapport au contrôle autoritaire exercé par l’institution médicale, sentir le besoin de se réapproprier son corps, savoir qu’une connaissance empirique de soi est possible et peut aiguiller les choix de santé, avoir du goût pour l’expérimentation à plusieurs.

La naturopathie réinventée de cette façon depuis le féminisme voudrait la placer comme un cadre qui favorise ces dispositions. Elle se définit comme une pratique empirique de soi : observer ce que ça fait de manger ceci, d’arrêter de manger cela, ce qui marche par rapport à un état, une souffrance physique ou psychique. La façon dont cette naturopathie féministe cherche à hacker sa propre doctrine réactionnaire peut être un malentendu fécond, une façon de la voler à sa propre histoire. Mais il faut mesurer le risque pris, et s’interroger honnêtement sur les bénéfices de cette confusion.

Les positions de Rina Nissim résonnent avec ce qu’Ivan Illich appelle l’autonomie-santé, qui renvoie au fait de trouver les conditions d’une indépendance vis-à-vis du système médical et pharmaceutique industriel. Elle défend le projet d’une médecine populaire qui s’appuie sur les savoirs locaux et les relais féminins de transmission, pour bâtir une alternative à une médecine patriarcale. Savoirs et pratiques locales sont valorisées comme des viviers de pratiques alternatives supposées échapper « aux impasses et nuisances perçues dans la médecine officielle27 ».

Ce féminisme de la santé met fondamentalement au centre la posture de santé et la responsabilité de l’usager·e. Et dans l’idée attrayante d’une santé qui passe par des comestibles et des gestes accessibles et quotidiens, la valeur que prend la nature tient à une promesse de simplicité. Or les pratiques thérapeutiques liées aux plantes et à l’alimentation sont extrêmement complexes à mettre en œuvre et à maîtriser. Plus critiquement encore, la plupart des gros enjeux de santé qui touchent les femmes et les minorités de genre, handicapées, malades chroniques, etc., ne peuvent pas être résolus par des moyens à portée de main. Tandis que la pandémie de Covid-19 a vu les femmes surexposées au risque de Covid long, les représentant·es des médecines naturelles valorisaient des solutions qui masquaient les enjeux vitaux et diffusaient des conceptions validistes et individualistes de la santé. L’éloge de l’autonomie par l’alternative peut s’articuler insidieusement à la destruction néolibérale du système de santé publique et au définancement d’associations de santé comme le Planning familial. Il fonctionne à merveille avec le marché du bien-être et la capture mercantile des vulnérabilités28.

Une question forte demeure : quelle autonomie voulons-nous porter ? La valorisation du self-help, liant autonomie et pouvoir autour de sa propre santé, prend un sens particulier au sein des groupes Santé-femmes, qui portent une pratique féministe communautaire pensant ensemble santé individuelle et environnement sociopolitique. Le self-help réduit l’impuissance que charrient les problèmes de santé. Pour autant, il ne peut pas défaire seul l’association entre savoir et pouvoir que le corps médical monopolise et qui cimente son fonctionnement sexiste et patriarcal.

Si les compositions politiques expérimentées dans l’autogynécologie et les groupes Santé-femmes sont un modèle d’autonomie, d’autres interprétations féministes et d’autres compositions politiques sont possibles et semblent même nécessaires. L’anthropologue mexicaine Denisse Guerrero Márquez, activiste au sein du collectif Nuestra Salud Feminista, propose de bâtir une épidémiologie féministe29 qui nous permettrait de penser les processus santé-maladie30 dans un cadre stratégique qui ne soit pas celui de l’alternative, mais celui d’une réappropriation féministe d’une science médicale pluralisée et conflictualisée. Un tel projet mettrait au centre d’autres questions : comment accéder à la littérature médicale et aux données scientifiques, nous former tout en travaillant à les mettre en perspective collectivement31 ?

Quelques ressources :

« Ne plus subir le médical. Discussion avec des membres d’un groupe “Santé-femmes”, propos recueillis par Naïké Desquesnes, Z : Revue itinérante d’enquête et de critique sociale 2016 (n° 10), Éditions de la dernière lettre, p. 180-185 ; le documentaire Regarde, elle a les yeux grand ouverts de Yann Le Masson (1980). L’Auto-examen, un geste de santé, édité par le Centre de santé des femmes de Montréal (Éditions du remue-ménage),

la brochure S’armer jusqu’aux lèvres à lire ici, et enfin l’ouvrage de Lucile Queré, Un corps à nous. Luttes féministes pour la réappropriation du corps, Presses de Sciences Po, 2023.

- Cette histoire s’appuie sur la thèse de sociologie rédigée par Anahita Grisoni, « Sous les pavés, la terre : culte du bien-être et nouveaux métiers. La naturopathie en transformation à la conquête du marché », éditions EHESS, 2011. ↩

- Voir dans ce numéro l’entretien avec Hourya Bentouhami, « La nation est obsédée par la manière dont les gens mangent », p. 26, ainsi que Ni Dieu ni maître, ni viande ni alcool, p. 52. ↩

- Parmi eux, on peut citer Adolf Just, Louis Kuhne, Karl Wilhelm Diefenbach, Hugo Höppener ou encore Gustav Gräser, mais aussi Rudolf Steiner, le fondateur de l’anthroposophie. ↩

- Courant spirituel occidental apparu dans les années 1960, le New Age est un syncrétisme entre les spiritualités et médecines orientales, intégrant des éléments du bouddhisme et des médecines savantes, essentiellement chinoises et ayurvédiques reprenant les notions de réincarnation, de karma, de chakras et d’énergie. La médecine ayurvédique, originaire d’Inde, est fondée sur la théorie selon laquelle les maladies résultent d’un déséquilibre des forces vitales (prana), et vise à rétablir l’équilibre de l’organisme. ↩

- Nom donné aux diverses pratiques de santé qui impliquent l’usage de plantes. ↩

- La réflexologie est une pratique de santé utilisant le massage de zones censées correspondre à des organes ou fonctions physiologiques. L’iridologie est le nom d’une pratique fondée sur l’observation de l’iris. ↩

- Le causalisme suppose que nos symptômes résultent d’une cause qu’il faut considérer en priorité. Le vitalisme envisage la vie comme de la matière animée d’une force vitale. L’humorisme vient de la médecine d’Hippocrate qui envisage la santé comme variant selon l’équilibre des humeurs (le sang, la bile, l’atrabile, la lymphe). Les thérapies holistiques prétendent soigner en tenant compte de la « globalité de l’être humain ». ↩

- L’hydrothérapie désigne un ensemble de pratiques qui mobilisent l’eau, le bain dérivatif ou le bain de siège. L’héliothérapie prône l’exposition corporelle totale à la lumière du soleil pour guérir les maladies. ↩

- « Naturopathie et écofascisme. Quand l’extrême-droite se mêle de santé et d’environnement », Ruptures, printemps 2007. ↩

- Colette Guillaumin, Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée de nature, côté-femmes éditions, 1992, p.61. ↩

- On peut citer plusieurs de ces figures charismatiques à la tête de modèles économiques juteux. Irène Grosjean prône le bain de siège, l’alimentation crue, les purges, le jeûne en même temps que les thérapies de conversion, et responsabilise les femmes des violences sexistes et sexuelles qu’elles subissent. Thierry Casasnovas tient des positions masculinistes hostiles aux droits reproductifs, et désinforme au sujet de la contraception et de l’avortement. Le collectif l’Extracteur mène une veille sur ces réseaux traditionalistes, voir le site du collectif . ↩

- Voir la BD Mediator – Un crime chimiquement pur d’Irène Frachon, Éric Giacometti et François Duprat. Delcourt, 2023. ↩

- Voir le livre Pilules roses de Juliette Ferry-Danini sur le Spasfon, majoritairement prescrit aux femmes sans qu’aucun résultat clinique n’ait été prouvé. ↩

- Isabelle Stengers et Philippe Pignard, La Sorcellerie capitaliste. Pratiques de désenvoûtement, La Découverte, 2005. ↩

- Susan Sontag, La Maladie comme métaphore, Christian Bourgois, 2009. ↩

- Le sociologue Gilles Tétart décrit la valeur de certains aliments, comme le miel ou la gelée royale, perçus comme pouvant rendre le corps plus vivant. Voir « Consommer la nature et parfaire son corps. Les produits apicoles », Études rurales, 165-166, 2003, p. 9-31. ↩

- Trouble alimentaire caractérisé par une volonté obsessionnelle d’ingérer une nourriture saine et le rejet systématique des aliments perçus comme malsains. ↩

- Silvia Federici, Caliban et la sorcière. Femmes, corps et accumulation primitive, Entremonde, 2014 ; Barbara Ehrenreich et Deirdre English, Sorcières, sages-femmes et infirmières. Une histoire des femmes et de la médecine, éd. Cambourakis, 2015 [1976 ↩

- L’autogynécologie recouvre un spectre de pratiques qui va de la gynécologie médicale – contraception, traitement de pathologies gynécologiques, dépistage du cancer du sein par l’autopalpation, avortement, traitement de la ménopause, sexualité – à la réappropriation du corps et des représentations qui y sont liées. ↩

- Un groupe féministe l’a tout récemment repris et réécrit. Notre corps, nous-mêmes, Hors d’atteinte, 2020. ↩

- Le collectif Stop-VOG anime aujourd’hui cette lutte en levant le silence autour des violences commises par le médecin Émile Daraï, officiant à l’hôpital Tenon. Leur site. ↩

- Expression utilisée par Émilie Hache, dans Reclaim, Anthologie de textes écoféministes, Cambourakis, 2016, p. 25. ↩

- « Du fait que les femmes sont une propriété matérielle concrète, se développe sur elles (et contre elles) un discours de la Nature. On les crédite (comme le croient certaines optimistes), on les accuse (en fait) d’être des êtres naturels, immergés dans la Nature et d’être mues par elle. Des choses vivantes, en quelque sorte. », ibid., p. 80. ↩

- À retrouver ici. ↩

- Groupe de femmes se réunissant afin de mieux connaître leur corps, prendre soin de leur santé et trouver plus d’autonomie, fabriquant ce faisant une auto-expertise collective. ↩

- Catherine Fussinger, Séverine Rey et Marilène Vuille, « S’approprier son corps et sa santé. Entretien avec Rina Nissim », Nouvelles Questions féministes, no 25, Éditions Antipodes, 2006, p. 98-116. ↩

- C’est une expression du collectif Cabrioles. Voir « L’autodéfense sanitaire. Entretien avec le collectif Cabrioles », propos recueillis par Aliènor Bertrand, Patrick Giraudoux et Arnaud Macé dans Les Temps des pandémies, Belin, 2023. ↩

- Nicolas Marquis, Du bien-être au marché du malaise, Presses universitaires de France, 2014, et Katie Thornton, « L’industrie des médecines alternatives voit dans le Covid long une opportunité commerciale », disponible ici. ↩

- Denisse Guerrero Márquez, « Approches théoriques et conceptuelles pour une épidémiologie féministe », traduction effectuée par le collectif Cabrioles, à lire ici ↩

- Expression utilisée par Denisse Guerrero Márquez. ↩

- Un grand merci au collectif Cabrioles dont je reprends ici les pistes et questions posées. ↩