Quand elle apprend que sa mère est atteinte de la maladie de Huntington, Alice Rivières comprend du même coup qu’elle est elle-même « à risque ». Cette maladie neuro-évolutive rare et incurable affecte généralement les adultes au-delà de 40 ans par d’importants troubles moteurs (la chorée), cognitifs et psycho- comportementaux. La psychologue du service de génétique qui lui propose un test de dépistage lui explique que sa situation est comparable à une pièce de monnaie : pile, elle est épargnée, face, elle est condamnée… Dix ans plus tard, et quatre ans après avoir publié le Manifeste de Dingdingdong qui donna naissance à l’Institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington, Alice Rivières raconte ce qu’elle a pu fabriquer à partir de cette situation et des métaphores sur les jeux de hasard plantées ce jour-là. Ou comment transformer une malédiction génétique en élection créatrice.

Cet entretien est issu du quatrième numéro de la revue papier Jef Klak, « Ch’val de course », encore disponible en librairie.

Télécharger l’article en PDF.

Dans le langage courant, on dit souvent « avoir une chance sur deux de » pour parler d’un « risque sur deux de »… Quand vous avez été confrontée personnellement à la maladie de Huntington, on ne vous a rien épargné du champ sémantique du jeu – risque, chance, loterie, quitte ou double…

Un médecin m’a dit : « Un dé a six faces. Dans votre cas, il s’agirait plutôt d’une pièce de monnaie, il n’y a que deux possibilités. Oui ou non, 50/50. » En effet, par ce test, on a accès à quelque chose qui reste habituellement hors de notre portée dans la vie : savoir ce qui va se passer, connaître son avenir, son destin. Et on vous dit alors que ça se joue à pile ou face, au coup de dés. Il n’y a aucune nuance : vous allez être malade ou vous ne le serez pas.

Quand j’ai fait le test de dépistage, j’étais très attentive à cet usage du mot « chance », appliqué à ce qui semblait précisément ne pas en être une. Maintenant, ça m’amuse de l’entendre spontanément dans la bouche des gens. Après avoir passé le test génétique qui m’a annoncé que j’étais moi-même porteuse de la mutation, j’ai écrit un texte pour lequel j’avais proposé plusieurs titres qui n’ont pas été acceptés par mon éditeur, dont Bonne chance. J’aimais bien ce titre parce que parler de chance dans ce contexte, ça revient à jouer avec des retournements de sens et de perspectives vertigineux…

Quand j’ai écrit ce qui allait devenir le Manifeste de Dingdingdong 1, j’étais très en colère suite à cette expérience du test, à travers lequel on joue son destin sans jamais être dans la dynamique de la vie elle-même. Un protocole médical est mis en place quand on prend la décision de faire le test, une fois qu’on se sait « à risque » parce qu’un de ses parents est malade. C’est comme ça qu’on dit vraiment : « à risque », toujours entre guillemets ! Quelque chose est scellé à l’intérieur de soi : quelqu’un dont un parent est atteint a un risque sur deux d’être atteint à son tour. Beaucoup de gens décrivent ça comme une épée de Damoclès.

Cette personne est alors assignée à deux possibilités : faire le test ou pas. Entre 85 et 90% des personnes qui se savent « à risque » ne font pas le dépistage. Les personnes qui le font, c’est souvent parce qu’ils désirent faire un enfant 2, mais on peut aussi se dire qu’il est impossible de vivre sans savoir. Ça a été mon cas. J’avais l’impression qu’il y avait une vérité qui existait sur moi et qui restait la propriété du savoir génétique, et je ne pouvais pas ne pas m’y confronter. Le laps de temps entre le moment où j’ai su que j’étais à risque et celui où j’ai pris la décision de passer le test a été très court. Au fond, j’étais convaincue que je ne l’avais pas, que j’y allais pour m’en débarrasser. J’avais besoin d’une « vérité scientifique ». Il y a des gens qui se disent exactement l’inverse, et qui ne veulent pas aller faire le test parce que ça les confronterait à cette atrocité. Ils passent leur vie à faire des choix en fonction d’une certitude erronée.

Le problème avec la médecine, c’est la façon qu’elle a d’aborder la maladie de Huntington, comme si l’existence était complètement refondée, reformulée, décomposée et restructurée par la maladie. Comme si on n’avait pas d’autres gènes, comme si on n’avait pas d’autres histoires que celle de la maladie. La « maladie » prend la place de tout, réassigne tout selon cette perspective unique, que ce soit du vivant des gens comme après leur mort. C’est la cause de l’énorme colère que j’ai exprimée dans le Manifeste contre cette entreprise de rétrécissement de l’existence dudit malade. Même si c’est une maladie très grave, incurable, etc., ça ne définit pas tout ce que je suis, et ça ne fait pas toute mon existence : j’ai une vie, dans laquelle il était possible d’intégrer cette chose. Cette idée de faire quelque chose de personnel et de singulier avec cette maladie a été écrasée par le discours médical avant même qu’elle puisse émerger.

Je suis passée par une espèce de rouleau compresseur. Au début, j’étais une pièce de monnaie, dans une famille qui était elle-même devenue une loterie. Voir la fratrie de cette façon, ça recompose les rapports, ça les envoie dans une direction qui peut être extraordinairement délétère. C’est très violent, et de fait, il y a régulièrement des fratries et des familles qui explosent au contact de la maladie de Huntington, parce que le jeu de l’hérédité est d’une cruauté folle. On se met alors à penser uniquement en termes de justice et d’injustice. Envisager ça comme un jeu, pourquoi pas… Sauf que la règle peut facilement figer les choses. Ça aplatit, ça écrase : c’est l’inverse de la vie ou de la littérature, en tout cas dans la forme de jeu que présente le corps médical.

Pour vous échapper de ces règles imposées, de ce champ rétréci, vous avez proposé un jeu, sans gagnant ni perdant, en créant l’Institut Dingdingdong…

J’appellerais plutôt ça un pari. Quand j’ai fait le test et que j’ai appris que j’étais porteuse, j’ai passé un mois ou deux à chercher des solutions, comme un processeur qui analyserait tout, sans dormir ni manger, simplement à essayer de faire quelque chose de ce problème : « Maintenant que j’ai attrapé cette connaissance, qu’est-ce que je peux faire de ça ? » Ce qui m’a aidé à ce moment-là, c’est le gisement de possibilités créé par ce moulinage ; ça partait dans tous les sens, comme un chaos, une explosion. Là où tout semblait se rétrécir, mes ressources se démultipliaient.

Sur le coup, c’était complètement subi, je ne savais pas du tout ce que je faisais. Je m’étais mise en arrêt de travail, j’étais au service de cette recherche, avec comme outil un cerveau qui n’y était pas adapté. Encore aujourd’hui, ce n’est pas simple de savoir quoi faire avec cette connaissance de l’avenir – selon laquelle je vais « dégénérer » plus tôt que prévu, comme le dit la médecine, et finir par perdre cet esprit qui maintenant me permet de chercher des solutions. Tout ce sur quoi je m’étais appuyée jusqu’alors s’écroulait comme un château de sable. Si bien que je me suis mise à chercher dans la philosophie, comme on cherche une bouée. J’écoutais l’Abécédaire de Deleuze : « M comme maladie », « N comme neurologie », et je lisais William James parce que, par hasard ou pas, j’étais tombée sur un texte où il parle du pari, dans La Volonté de croire. Ce texte est devenu mon médicament. Il dit que la vie, c’est ériger des paris et chercher ensuite comment les gagner. Quel est le pari qu’on veut faire au regard d’une situation donnée ? À un moment donné, je me suis interrogée ainsi : que serait l’idéal pour moi, qu’est-ce que je voudrais faire de cette histoire pour qu’elle devienne habitable ? Grâce à James, j’ai découvert que j’étais libre de faire de cette histoire un pari, un bon pari. Restait ensuite à trouver la machinerie qui permettrait à ce pari de s’avérer gagnant. Mon pari, ça a été l’écriture.

L’écriture était là, dans ma vie, depuis très longtemps, mais rien n’était évident. Par exemple, j’écrivais des romans que je ne réussissais jamais à terminer. Je rêvais d’être écrivain, mais je n’arrivais pas à inventer des personnages, j’avais des problèmes avec l’écriture de fiction. Pourtant, je n’en avais aucun pour rédiger des choses plus intimes, comme des journaux que je n’ai jamais cessé d’écrire et qui m’ont beaucoup aidée. C’est devenu une habitude : je ne peux plus réfléchir sérieusement sans écrire.

Dans une conférence 3, vous rappelez, à la suite de Bruno Latour, que, d’après son étymologie, la notion de « fiction » renvoie moins à la distinction entre le vrai et le faux qu’au geste de « fabriquer » : fabriquer quelque chose en partant d’un geste intime. Finalement, c’est ce que vous avez fait, combiner fiction et geste intime…

Cette recherche de solution en écriture est progressivement devenue le corps d’un texte ininterrompu. J’avais trouvé ce sur quoi je devais écrire, c’était très jouissif. Y compris et surtout si c’était erratique. Selon William James toujours, la consistance de la pensée se trouve dans son cheminement plutôt que dans son aboutissement ; sa nature, ce sont ses zigzags, ses errements, ses tâtonnements. Dans ce processus, on formule des hypothèses plus ou moins vivantes. Une hypothèse est bonne quand elle fabrique de la vie. Lorsqu’on produit des hypothèses sans penser aux effets qu’elles génèrent, vie ou mort, aux mondes qu’elles construisent ou aux possibilités qu’elles libèrent, les choses se tassent et ne marchent pas. Au fond, la lecture de William James m’a fait comprendre que la fameuse métaphore du pile ou face relevait d’une hypothèse morte.

Dans une de ses conférences 4, la philosophe Isabelle Stengers relève que la fiction permet de se poser des questions qui vont déboucher sur d’autres questions, et ainsi de suite, nous permettant de ne pas fermer la pensée avec un point définitif. Dans le cas du test génétique, partir en disant « c’est soit oui, soit non », comme on tire à pile ou face, ça revient à dire que c’est foutu pour celui pour qui c’est « oui », qu’il n’y a plus rien à en faire. Alors que toute la réflexion menée par le collectif Dingdingdong permet de montrer que cette question ouvre à beaucoup plus de choses.

Le collectif Dingdingdong a commencé avec ce fameux texte en colère, le Manifeste, que j’ai envoyé à l’éditeur Philippe Pignarre 5, qui l’a fait suivre à Isabelle Stengers, laquelle m’a envoyé une lettre en réponse dont je n’ai aujourd’hui toujours pas fini de faire le tour… Souvent, le mot malédiction revient, on parle de « gène maudit ». Maudit gène, étant d’ailleurs le nom d’un documentaire sur Huntington. Or, dans sa lettre, Isabelle Stengers émet l’hypothèse qu’il s’agit peut-être plutôt d’une élection. Il fallait le faire ! Dans cette lettre magnifique, elle propose plusieurs possibilités de retournement de mon problème. Chacun correspond à un « et si ? ». À partir de là, un jeu peut démarrer, avec une toute nouvelle donne, non pas avec un règlement à la con, mais avec le « et si ? » de la spéculation : et si c’était une élection plutôt qu’une malédiction, alors qu’est-ce que tu en ferais ? Et qu’est-ce que cela te ferait ? Le deuxième retournement qu’Isabelle Stengers a proposé répond à une précaution que j’avais formulée autour de la question du collectif : étais-je la seule à ressentir une telle frustration face au test et à la manière dont la maladie de Huntington était comprise ? Je ne pouvais pas, toute seule, faire collectif. Elle m’a répondu : un tel collectif, certes ça ne se décrète pas, mais ça s’appelle/fabule !

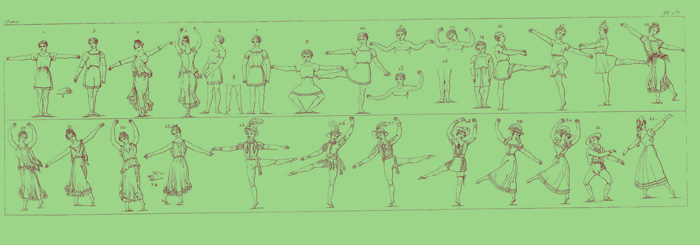

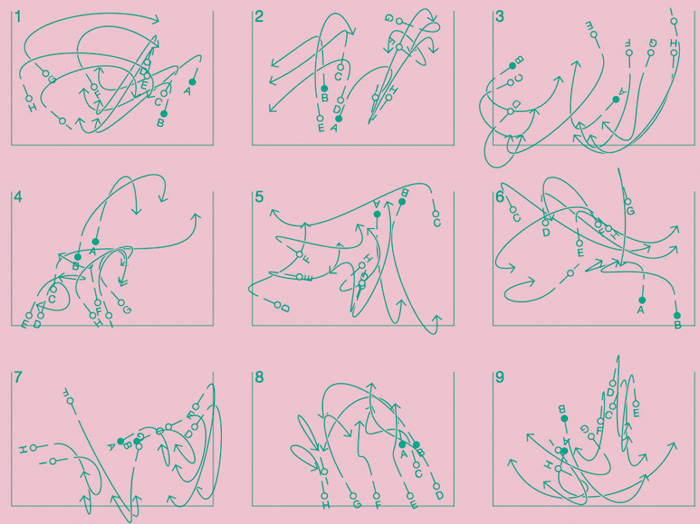

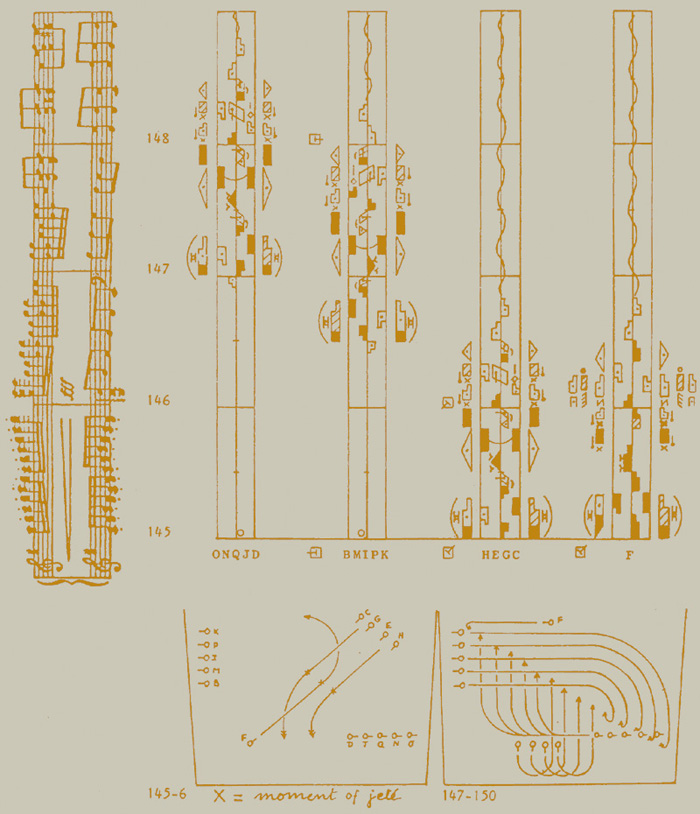

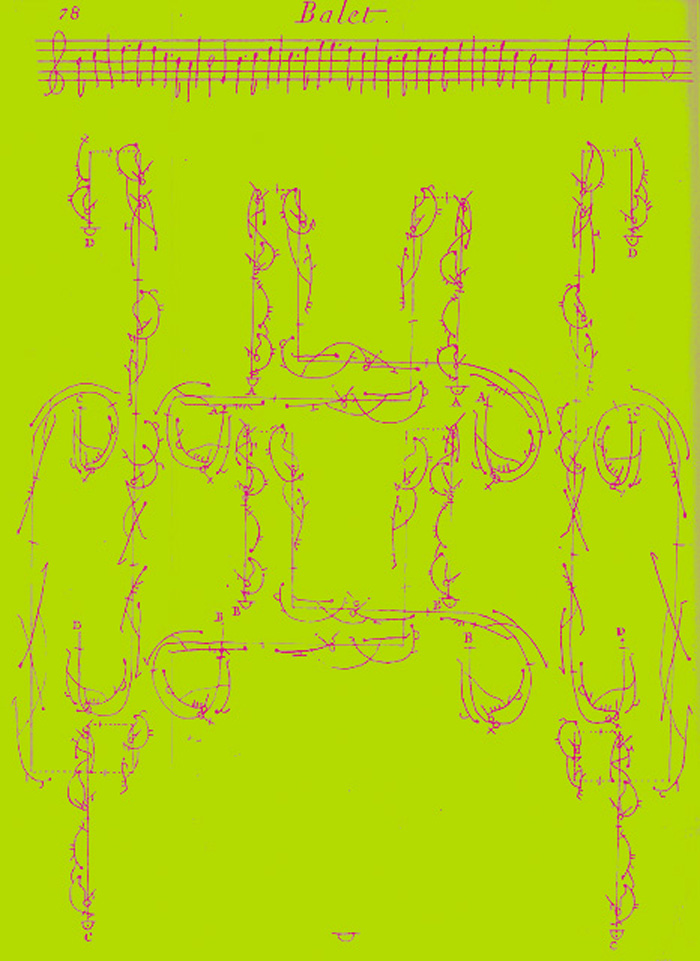

C’est à partir de là qu’on s’est autorisées à imaginer Dingdingdon avec mon amie Valérie Pihet, qui dirigeait à l’époque l’école d’expérimentation en art et politiques à Sciences Po avec Bruno Latour. Un collectif d’artistes et de penseurs s’est monté, avec des personnes concernées chacune de manière différentes par les enjeux de cette histoire. Chacun apporte quelque chose, sa contribution en mots, en concepts, en danse, en peinture, etc. Prendre l’énorme problème du diagnostic à bras-le-corps demande beaucoup de boulot, pour en faire un milieu à partir duquel il soit possible de « faire pousser de la pensée ».

Dans le cadre d’un collectif, la volonté ne repose plus sur une seule personne. Elle est fabriquée en commun. C’est ce que dit Philippe Pignarre, à propos de la dépression qui survient quand tout le moteur de sa propre vie, de son existence, est censé reposer sur soi seul 6. La création de ce qui nous meut devrait dépendre de forces beaucoup plus collectives, s’appuyer sur des réseaux. Si tout ce qui existe se résume à ma seule volonté, à une supposée autonomie, il y a beaucoup de chance pour que tout se mette à péricliter au bout d’un moment, surtout si je suis atteinte par une maladie évolutive. La maladie permet d’expérimenter des manières inédites de s’aider, y compris dans la pensée et la création. S’entraider, cela revient alors à se rendre capables de composer avec des métamorphoses radicales, la sienne, celle de l’autre, celles de nos relations. À mes yeux, il s’agit d’un problème magnifique.

L’activité de Dingdingdong a rapidement produit des effets. On pourrait dire qu’il s’est mis à produire une sorte de « mousse » autour de lui. La fabrique de la mousse étant l’une de mes métaphores génératrices favorites : nous avons même créé un département Mousse à l’Institut Dingdingdong ! Et d’un truc tout raplapla, très pauvre, très noir, très tragique, on a fabriqué quelque chose qui prolifère, qui vit, qui prend de la consistance, de l’ampleur.

Mais au départ, c’est un bluff total ! Nous nous sommes désignés comme un « Institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington », alors qu’on n’avait encore rien coproduit du tout ! Tout juste un site avec un beau logo et une appellation avec un nom, qui sonne comme un appel par les cloches, pour jouer justement : Dingdingdong ! C’est un mot drôle et qui ne fait pas peur, là où le mot « Huntington » génère bien des frayeurs à ceux qui sont concernés. Et puis aussi plus simplement, ce « ding » rappelle l’adjectif « dingue », auquel paradoxalement, nous tenons.

En effet, historiquement, les malades de Huntington ont longtemps été diagnostiqués comme « fous ». C’est même encore souvent le cas maintenant, certains finissent en psychiatrie, quand les médecins font une erreur de diagnostic. Les malades présentent des altérations cognitives, psychologiques, et parfois des psychoses. La maladie touche au mental, elle ne se réduit pas à des handicaps physiques : elle touche en réalité toute la personne, corps et âme. Elle donne une apparence, des attitudes particulières, parce qu’on titube, on parle avec la bouche empâtée, on devient lent à réagir ou au contraire très énervé quand la frustration est trop intolérable. Elle produit une communication décalée, un visage impassible et, même quand on conserve mémoire et discernement, on peut être perçu comme à côté de la plaque, comme pas normal – un « dingue ». On voulait que cette idée soit présente, mais dans un mode léger, provoquant. On est dingues, peut-être bien… et alors ?!

Or les coups de bluff changent le réel ! On a produit depuis notre création en 2012 de réelles recherches, totalement inédites, sur les savoirs expérientiels de la maladie de Huntington 7. On a même eu un prix de recherche appliquée d’un des plus grands organismes sur le handicap qui s’appelle le CCAH (Comité national coordination action handicap) pour cette recherche, ainsi qu’un prix d’éthique (Fondation Pierre Simon).

La spéculation vous fait renouer avec l’univers des scientifiques, notamment des chercheurs en médecine, comme avec votre rencontre avec la biologiste italienne Elena Cattaneo, qui dirige un laboratoire de neurosciences à Milan…

Cette chercheuse considère la mutation génétique à l’origine de la maladie comme une tentative de l’évolution d’essayer de créer un meilleur système nerveux. Là aussi, la perspective se retourne… Cette rencontre m’a fait faire un bond de 800 millions d’années en arrière, jusqu’à l’apparition de cette mutation génétique. Ça déplace mon expérience dans une temporalité bien plus longue, dont les proportions sont difficilement commensurables. La métaphore de la pièce de monnaie est désormais très loin, cette hypothèse scientifique s’étendant à toutes les espèces, depuis les amibes, les oursins, les éléphants jusqu’aux singes. Je vais à présent au laboratoire à Milan tous les ans pour discuter avec les chercheurs ; c’est comme une cure thérapeutique, j’en reviens en super forme ! Dans ce laboratoire, le gène de Huntington est analysé chez le macaque de Rio ou le grand singe de Tokyo par exemple. Ils prélèvent des échantillons parmi toutes les espèces et recréent une compréhension fabuleuse, qui selon Elena Cattaneo, fait de nous, malades huntingtoniens, des pionniers, des héros. C’est ce que j’essaie de raconter dans le roman que je suis en train d’écrire. Mais c’est presque trop gros, trop beau ! Pour écrire une histoire pareille, il faudrait être meilleure romancière que je ne suis…

Vous avez pris un pseudonyme pour l’écriture…

Cela va un petit peu plus loin qu’un simple pseudonyme, car c’est un personnage… Au départ, je voulais préserver mon anonymat, pour protéger les miens et mon avenir dans le corps social (c’est mieux pour obtenir un prêt à la banque, par exemple…). Les médecins recommandent de ne révéler à personne qu’on est porteur de la maladie de Huntington. Il y a une injonction de clandestinité qui est exagérée par certains côtés, mais pas tellement pour d’autres. En même temps, il ne faut pas non plus être trop seul avec ça.

Ce qui est intéressant, c’est que le pseudonyme a permis un déclic d’écriture. J’en ai fait un personnage, Alice Rivières, qui m’a conduite, elle, à reprendre prise par la littérature 8. Ça a été tout un cheminement : mon personnage s’est mise à prendre de la place, à évoluer publiquement, à prendre la parole, et finalement, elle s’est mise à écrire elle-même, à publier, à faire des performances. Maintenant, il y a même un Institut Alice Rivières dans les vidéos du Dr Marbœuf 9 ! Le Dr Marbœuf est un personnage de neurologue performé par Olivier Marboeuf, le fondateur de l’espace Khiasma, également auteur, dessinateur, conteur, commissaire d’expositions… Fabrizio Terranova, qui dirige le département Narration spéculative de Dingdingdong, a conçu ces vidéos avec un personnage de médecin qui commence à faire évoluer sa pratique en mettant à l’épreuve nos propositions. La série de vidéos, diffusée sur Youtube, est drôle parce que tout en étant ultra crédible, elle repousse les frontières du réel, comme lorsque Maud Kristen, véritable voyante, envoie une lettre au personnage du Dr Marboeuf, pour lui donner des conseils sur sa pratique du test génétique. Ce type de messages a un peu de mal à passer auprès des médecins spécialistes de Huntington… Mais nous continuons car, même si les spécialistes concernés sont heurtés, le message passe et pousse à réfléchir. Mon personnage me fait faire des choses que je n’aurais pas pu faire autrement, notamment en termes d’inventions de langage et de liberté de mouvements, géographiques comme temporels. Par exemple, elle me fait travailler sur le futur. Sous mon identité civile, je n’en aurais jamais eu l’idée. Mais rien n’empêche Alice Rivières d’écrire un journal du futur, puisqu’elle peut voyager dans le temps.

Au-delà de nos enquêtes de terrain, ce travail m’aide à reformuler la donne du problème qu’est par exemple la compréhension et la reconstitution de la vie intérieure avec cette maladie. Pendant les résidences régulières de travail qu’on organise avec le collectif, on rit toujours beaucoup, et bien qu’on ne fût pas tous amis au départ, on l’est devenus. Vinciane Despret, qui a toujours des idées lumineuses quand il s’agit de faire pousser de la pensée, explique cette joie qu’on a à être ensemble par la création de possibles qui a lieu dans ces moments-là. On prend une situation apparemment tragique, on la tripote en tous sens, on finit par découvrir un tout nouvel angle, et là, on rit, parce que toute une série de nuances inédites sont mises à jour, ça chatoie, littéralement… On ne rit pas parce qu’on repeint la réalité avec du rose ou du bleu pâle et des petites fleurs, mais parce qu’on est en train de forger des hypothèses vivantes. Comme dit Vinciane Despret, il n’y a pas à réenchanter le monde, parce qu’enchanté, il l’est déjà. Il y a à nous départir de nos propres regards désenchanteurs.

Pour aller plus loin

• Le site du collectif ding ding dong.

• Les émissions sur Hungtinton à écouter sur la Radio R-22.

- Publié en 2012 par les Éditions Dingdingdong, qui éditent des textes et des œuvres relatant au fur et à mesure les histoire de Dingdingdong. Notamment Anouck, portrait dingdingdong nº 1 d’A.Compain-Tissier et A.Rivières (2013) et L’épreuve du savoir – propositions pour une écologie du diagnostic, de K.Solhdju, (2015) ↩

- Il existe plusieurs procédures pour prévenir la transmission de la maladie à son enfant : dépistage pré-implantatoire ou dépistage pré-natal. ↩

- « Mutando, les origines » : conférence d’Alice Rivières à Khiasma le 22 juin 2015. Accessible également sur le site de la radio R22. ↩

- « Ma science-fiction », Khiasma, 3 nov. 2015. ↩

- Les Empêcheurs de penser en rond, collection de La Découverte. ↩

- Philippe Pignarre, Comment la dépression est devenue une épidémie, La Découverte, 2001. ↩

- Composer avec Huntington, la maladie de Huntington au soin de ses usagers. ↩

- En tant que personnage, Alice Rivières est née dans le roman d’Émilie Hermant, Réveiller l’aurore, Seuil, 2009. ↩

- Voir ici. ↩