Le 8 février 1939, plus de trois cents réfugié⋅es de la guerre civile d’Espagne arrivent dans le petit village de Miramont-de-Comminges. Parties dans l’extrême urgence pour fuir les troupes du général Franco, ces familles, comme tant d’autres, voyaient leur périple prendre fin non loin des Pyrénées. Barrière naturelle traversée à pied en plein hiver et ultime obstacle d’un parcours qui, pour certain⋅es, a duré près de quatre ans. Quatre années d’errance et de dérive dictées par les mouvements du front de la guerre. De 2015 à 2017, lors d’un projet d’installation sonore et plastique, Émilie Mousset et Delphine Lancelle ont recueilli des flocons de mémoire (copos de memoria) la parole des enfants d’alors, survivant⋅es de cet exode sinueux dont on se souvient sous le nom de Retirada.

Cet article est initialement paru dans le cinquième numéro de la revue papier Jef Klak, « Course à pied », encore disponible en librairie.

Février 1939 : les réfugié·es qui parviennent à passer les cols des Pyrénées et arrivent épuisé·es à la frontière française viennent de toute l’Espagne. Une grande partie de celles et ceux qui arrivent au village de Miramont-de-Comminges (Haute-Garonne) sont parti·es d’Aragon, de la région de Huesca ou de Catalogne. De l’autre côté du Val d’Aran, à moins de trois cents kilomètres.

2017 : après des mois de recherches infructueuses dans les archives du village, en ouvrant un placard morne, on découvre une chemise jaune, portant une simple mention manuscrite au crayon rouge : « Réfugiés espagnols ». Ces documents concernent le camp de regroupement de Miramont où, de février 1939 à mai 1940, plus de deux cents personnes sont « accueillies ». Des femmes, des enfants et des personnes âgées.

Les guillemets autour du verbe accueillir, on les voit dessinés sur le sourire gêné de celles et ceux qui racontent aujourd’hui. Récupérer ou entasser conviendraient sans doute mieux. Mais la frontière a fini par s’ouvrir, les réfugié·es ont pu rester, « faire leur vie ici », et « remercient malgré tout la France ». Regroupé·es en associations 1 depuis une dizaine d’années, ils et elles témoignent – depuis peu –, se racontent leur périple et complètent leurs parcours, recoupent leurs itinéraires, leurs connaissances communes. Vivant en France depuis presque quatre-vingts ans, ils et elles expriment leur étonnement de s’être auparavant si peu vu·es et parlé. Lors des marches commémoratives dans les Pyrénées, qui se multiplient depuis quelques années, les plus vaillant·es réarpentent une partie de leur ancien parcours de fuite.

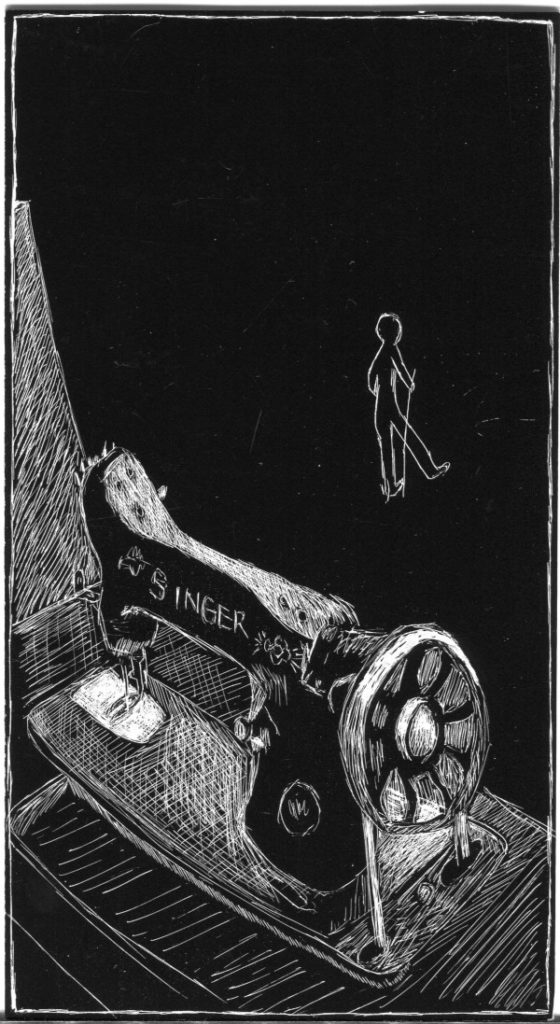

Carte à gratter de Delphine Lancelle

Fuir le front

« Attention, elle est vieille, hein ! », rigole Joséphine Puentedura en trottinant vers sa machine à coudre. Elle la met en route, attrape une étoffe, « C’était de ce type-là qu’étaient faites nos couvertures », repose soigneusement la manta. On nous en montrera d’autres lors de nos visites dans les maisons des exilé·es de 1939, comme un signe tangible de la longue et pénible fuite jusqu’à la frontière. Joséphine referme le capot de la machine aux beaux sons mécaniques. Un objet qu’on croirait depuis toujours dans ce salon, mais qui n’a pas pu l’être. Joséphine est partie d’Espagne le 12 octobre 1936. Quatre ans de marche, sinueuse, hésitante, de nuit le plus souvent, et le plus rapidement possible, mais « à pied, à pied ».

Elle le martèle, de sa voix fine et précise, dès qu’elle revient sur le parcours qui les a poussé·es, elle et sa famille (mère, grand-mère, tantes, cousines, frères) à fuir Franco : « Quand le front avançait, nous on reculait. » C’est une phrase maintes et maintes fois entendue, avec la même musique dans les différents timbres de voix, les mêmes mots dans le même ordre. Comme une formule de reconnaissance de bouche en bouche : si tu le dis aussi de cette façon, ton parcours est un peu le mien, ta fuite est un peu la mienne.

Franco dans le dos

La Retirada – littéralement « la retraite » – désigne l’exode des républicain·es espagnol·es, et la traversée des Pyrénées jusqu’à la frontière française. Un départ précipité en février-mars 1939, après l’entrée des franquistes en Catalogne : 500 000 personnes ont franchi les cols enneigés, au Perthus, au Boulou, à Arès… Pour beaucoup, la déroute a commencé en 1936, dès les toutes premières semaines du conflit. Quand le général Franco part avec ses troupes du Maroc et déclenche, le 17 juillet, un coup d’État contre la seconde République espagnole, l’attaque est massive et brutale. Au fur et à mesure de la progression des phalangistes 2 et des monarchistes, les militant·es et sympathisant·es de la République sont emprisonné·es, des dizaines de milliers de personnes sont exécutées sommairement. La résistance populaire freine le coup d’État dans quelques grandes villes (Barcelone, Madrid, Valence, Bilbao), et l’Espagne est coupée en deux, dans une guerre civile longue de trois années. Barcelone tombe le 26 janvier 1939, « la guerre est finie 3 » et trente-six ans de régime franquiste commencent.

Pourquoi être parti·es, pourquoi si vite ? La question étonne presque, et l’évidence de la réponse sort comme un souffle indigné : « Mais tout simplement parce que mon père n’était pas franquiste ! Si on était resté·es au village, c’est sûr qu’on aurait pu tou·tes mourir », lance Joséphine Rubiella, qui habite aujourd’hui à Montauban-de-Luchon, à une centaine de kilomètres de son Barbastro natal. Les chemins empruntés n’offraient aucun répit. Les bombardements permanents ont culminé sur la route des Pyrénées, après la conquête de la Catalogne par les franquistes. Émile Gasca, lui, a mis des décennies à vaincre sa peur des avions : « On se jetait à terre, dans le fossé, ma mère se couchait sur nous, j’étais mort de peur. Ça n’arrêtait pas, des avions sur nos têtes, tout le temps. On nous faisait mettre un petit bâton entre les dents, pour qu’avec la déflagration, on ne se morde pas la langue. »

Des bombes contre des civil·es, et contre des idéaux mis en pratique pendant l’expérience des collectivisations, notamment en Catalogne ou en Aragon. Les collectivisations des moyens de production et de distribution concernent tous les secteurs, de l’industrie métallurgique à celle du cinéma, et vont très loin dans l’exploitation commune des terres agricoles. Le partage de la terre étant la pierre angulaire du nouveau régime libertaire qui devait être établi au lendemain de la révolution – régime « de fraternité humaine, s’efforçant de résoudre les problèmes économiques, sans que l’État ou la politique soient nécessaires, conformément à la fameuse formule, “De chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins” 4Tierra y Libertad, le journal de la Federación Anarquista Ibérica : « Dans les collectivités, le travail est bien moins pénible et permet à chacun de lire des journaux et des livres, de cultiver son esprit afin de l’ouvrir à toutes les innovations créatrices de progrès. Nous ne pouvons admettre l’existence de petites propriétés, car la propriété de la terre crée nécessairement une mentalité bourgeoise, calculatrice et égoïste, que nous voulons détruire à jamais. Nous voulons bâtir une Espagne nouvelle tant sur le plan matériel que sur le plan moral. Notre révolution sera économique et éthique. ». »

Depuis 1931 et la première République, le taux d’alphabétisation en Espagne a bondi, via un principe d’école moderne 5 développé dès le début du siècle, inspirant parmi tant d’autres le célèbre pédagogue Célestin Freinet, qui a fait plusieurs séjours en Espagne. « La connaissance et les livres n’étaient pas que des idées bourgeoises : les Espagnol·es lisaient beaucoup ! Plein de gens étaient devenus, en peu de temps, éduqués… et politisés ! L’anarchisme, l’adhésion à la CNT ou le simple fait de militer étaient choses communes », s’enthousiasme Joséphine Puentedura. Les idéaux révolutionnaires, et un attachement viscéral à la culture et à la connaissance, ont été transmis malgré l’exil, souvent au-delà de la génération suivante.

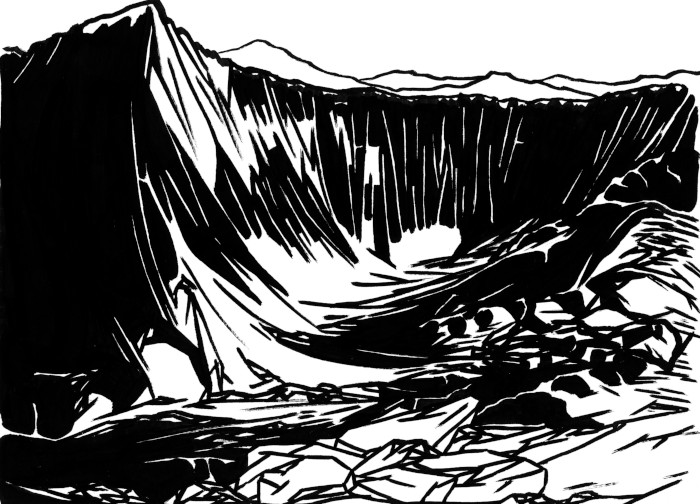

Carte à gratter de Delphine Lancelle

Partir vite, marcher lentement

Constantine Leconte nous serre dans ses bras immenses, ouvre la porte d’un frigo ventru pour en extraire du jambon Serrano, des olives et un lomo séché à point. Soixante-quinze ans qu’elle habite Miramont, mais le souvenir du départ brutal de sa maison, à l’âge de 10 ans ne s’en est jamais allé. « On a quitté Torrente de Cinca dans la province d’Aragon avec mes parents, ma sœur, et une tante paralysée qu’on n’a pas voulu laisser derrière nous… Et une autre tante enceinte avec déjà deux enfants… Son mari était à la guerre. On est parti·es à pied, avec une charrette et un mulet, directement à Terraza, non loin de Barcelone. On y est resté·es cinq ou six mois, j’allais à l’école, mon père faisait du bois pour les boulangers. Mais à mesure que le front avançait, nous, on reculait ! On a donc repris la route, et là, je ne peux pas vous dire le nom de tous les villages, je ne m’en souviens pas. Juste un qui s’appelait Villafranca del Penedès, où on est resté·es peut-être huit jours. Puis on a repris notre exode et continué jusqu’à la frontière. C’est vite dit, comme ça, mais ça a duré plus d’une année. »

Émile a vécu les premières années de sa vie dans une maison en face de celle du cinéaste Luis Buñuel, dans le petit village de Calanda : « J’avais 7 ans quand Franco est arrivé en Aragon ; il a fallu partir, brusquement, la nuit. Et toutes les nuits, on marchait, on marchait, on marchait. » Tout comme le mari de Joséphine, François Puentedura, dit Paco, est parti en 1937 de son village natal de Solobreña, entre Grenade et Malaga. Il a marché durant près de trois ans avant d’atteindre la frontière française. Il est mort en 2013, mais avait écrit ces mots : « J’avais 6 ans. Ma mère portait des sacs et mon père nous attendait dans un champ de canne à sucre. La guardia civil rôdait. Moi… j’étais content comme tout, je croyais qu’on partait en vacances. Je n’ai même pas embrassé mes grands-parents qui pleuraient. Quand j’ai compris qu’il fallait qu’on avance, sans cesse, ce fut terrible. Nous suivions la côte vers Almería. Les bateaux nous canonnaient, les avions nous tiraient. Il n’y avait rien pour nous protéger. Pas un arbre, pas un abri. Juste des arbustes. C’est le désert par là-bas. Nous étions complètement à découvert. J’ai vu des morts, beaucoup de morts, sur les routes, sur les plages… J’ai connu la peur et la faim… Ce n’était pas la promenade annoncée. J’avais une peur bleue des avions ; quand ils arrivaient, je m’accrochais aux jupes de ma mère, je m’en souviens comme si c’était maintenant. Je me décomposais quand j’entendais le bruit des moteurs. Nous étions des milliers, c’était un défilé. Des moutons… »

Prendre peu

La machine à coudre de Joséphine n’a pas été emportée sur les routes, mais retrouvée bien plus tard, chez des cousin·es resté·es en Espagne. De manière précipitée, les mots reviennent : « Fermer les portes, et s’en aller. » Uniquement à pied, pour la plupart. Avec une charrette pour certain·es. L’urgence et le mode de déplacement contraignaient à n’emporter que le strict nécessaire. Le mulet, la tante infirme, le matelas… Quelques valises avec un peu de linge. Impossible d’emporter les jouets ou la poupée préférées.

Maria Bernat, 91 ans aujourd’hui, habite à Bagnères-de-Luchon, à quelques kilomètres de la frontière espagnole. « J’avais 9 ans quand la guerre a éclaté. On avait un bar dancing, une grande maison, que mes parents avaient ouvert en 1934. Mon père était républicain de gauche. Alors il a fallu fermer les portes, et s’en aller. C’est à Figueras que j’ai vu mon dernier bombardement, avant de quitter l’Espagne. » On laisse l’horloge sonner quelques coups, on se tait un moment. Maria se redresse et reprend : « J’étais une petite fille très gâtée, mes parents faisaient tout pour moi, et d’un coup, hop, plus rien ! “Ma poupée, je veux ma poupée !”, je me revois répéter ça à ma mère. Je ne me rendais compte de rien, j’étais bloquée sur cette idée, que j’avais laissé ma poupée. C’était ridicule, mais pour moi, ça représentait tout. »

La ligne serpentine

Pendant ces longs mois, la course en avant des Espagnol·es n’est qu’errance et dérive. Se cacher, ne pas savoir où passer la nuit. Manger très peu. Et l’immense fatigue, physique, morale, nerveuse. Liée aussi à l’inconnu d’un parcours tâtonnant, haché, sinueux. Une ligne serpentine pleine de méandres, au gré des événements militaires. Dans les nombreux poèmes inspirés par la Retirada, une strophe parmi d’autres : « Vous qui tant cheminez / sur des chemins inégaux / sur les chemins obscurs / ainsi que dans des creux et dans des rochers tourmentés 6. » Dans sa cuisine de Miramont, Joséphine Puentedura déplie une carte routière de l’Espagne, y dessine un itinéraire ondoyant : un doigt fin court sur les lignes, comme s’il retrouvait un tracé inscrit dans le corps. Elle égrène une liste interminable de villages traversés : « Il pleuvait cette nuit-là. Abandonner comme ça la maison… Moi je n’avais que 4 ans, je ne me rendais pas compte, mais vous imaginez : ma mère avait 36 ans, trois enfants, elle était enceinte. Elle a accouché sur la route, en 1937. Et on était à pied… À pied ! On partait le matin, il faisait nuit, on arrivait le soir, il faisait nuit. Parfois, on marchait cinquante kilomètres. On dormait où on pouvait, dans des champs. Parfois, on nous chassait. Et même si vous aviez de l’argent, on ne vous vendait rien ! En Catalogne, les gens n’étaient pas toujours gentils, certain·es ne supportaient pas les réfugié·es. Mais après, les franquistes sont arrivés en Catalogne, et elles et eux aussi ont dû partir et devenir réfugié·es. »

Partie à l’âge de 2 ans, à la fin de l’année 1936, Dolores Gasca complète le récit de Joséphine Puentadura par un autre, presque identique : « Mon frère aîné raconte que pour manger, on allait voler des navets ou des choses dans les champs, comme on pouvait. On avait un petit peu de farine, un peu de riz. Quelques vêtements, du linge. Les petit·es montaient sur la charrette et les grand·es marchaient à pied. Le bourricot nous suivait. » Une longue file mêlée d’ouvrier·es, de paysan·nes, d’intellectuel·les ou de soldat·es en déroute. Jules Estaran, fils de républicain·es exilé·es, est né en France en 1942. Mais il a le souvenir de ses racines : « Politiquement, il ne faut pas oublier que les républicain·es espagnol·es étaient très imprégné·es des devises et des grandes idées de la République française. Le mot liberté était très important. Quand, il y a deux ans, on a inauguré la plaque commémorative de Luchon, les gens tenaient beaucoup à ce que le mot liberté soit écrit avec un L majuscule. Comme ils disaient en 1939 : “On était enfin arrivé·es dans le pays de la Liberté.” »

Derniers obstacles

Après trois années de marche, Joséphine Puentedura a 7 ans quand elle arrive aux pieds des Pyrénées, obstacle de taille avant la frontière. Elle a pris deux pointures pendant l’interminable périple et chausse maintenant du 28. On retrouvera dans les archives des traces de dons datant de mai 1939, notamment de chaussures pour enfants.

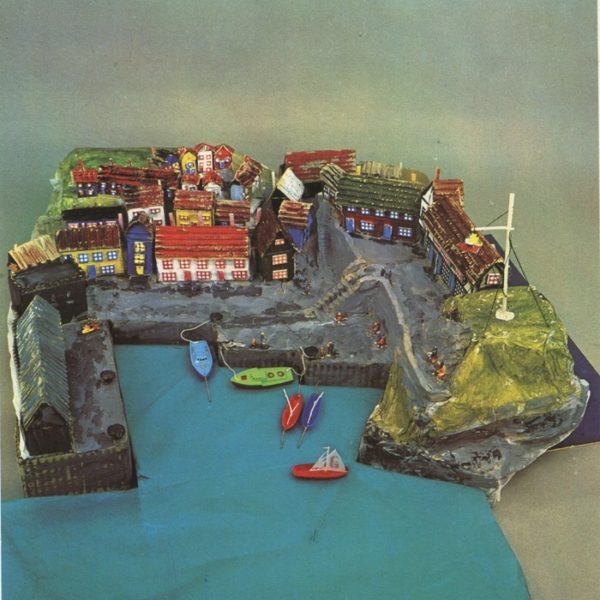

Dessin de Feuilles volantes

On est en mars, il neige là-haut, ils et elles n’ont rien pour se protéger du froid. Joséphine Rubiella se rappelle avoir perdu ses parents toute une nuit dans la montagne et devoir sa survie à la bonté d’un inconnu qui l’a recouverte d’une veste. Celle dont les parents étaient militants à la CNT parle en riant de « miracle » : « Heureusement on a eu la chance qu’il n’y ait pas de vent, autrement on y serait tou·tes resté·es, c’était impossible de traverser un col à l’époque où nous l’avons traversé. » Beaucoup de gens ont péri à cause des conditions terribles de cette traversée.

Pendant le périple, il a fallu s’alléger, céder ses bagages à la route. Et le peu qu’on a pu garder, l’indispensable, il a fallu l’abandonner, contraint·es et forcé·es, en arrivant à la frontière, au Perthus ou au Boulou. Ici aussi, de nombreux documents témoignent de la recherche de ces objets perdus. Si Dolores Gasca ne se rappelle plus du départ ni de la marche, le passage de la frontière est resté gravé : « Il a fallu tout jeter, les valises, tout. On ne vous laissait rien passer. Tout le monde jetait tout. Le peu de nourriture qui pouvait rester, les derniers habits. Même le bourricot, on a dû lui dire adieu et l’attacher à un arbre pour qu’il ne nous suive plus. »

Sur cette frontière, restée fermée de nombreuses semaines et qui s’ouvre enfin en février 1939, civil·es et militaires en fuite sont mélangé·es dans une cohue sans nom. Bombardée jusqu’aux ultimes moments par l’aviation franquiste, qui continue d’expérimenter le matériel fourni par Hitler et Mussolini. Pour les républicain·es exténué·es après les cols des Pyrénées, la frontière tant espérée s’avère d’une hostilité incompréhensible. L’accueil des autorités françaises, débordées par la situation, poussées par une logique sécuritaire et la « crainte du rouge », est aussi inattendu que brutal. Le gouvernement Daladier, élu en avril 1938, a considérablement durci la politique d’accueil des étranger·es. On parle d’« indésirables », et l’exode de 1939 est géré avec plus de fermeté que d’hospitalité.

Pour les Espagnol·es, l’arrivée est un tel choc que certain·es préfèrent laisser cet épisode s’évaporer dans l’oubli, comme Joséphine Puentedura : « Je n’ai plus aucun souvenir de la nuit du passage de la frontière jusqu’à Saint-Gaudens ! Une cousine me disait toujours : “Mais si, rappelle-toi, ils nous ont donné du pain, puis mis dans un train !” Mais moi, non, rien, je ne me rappelle de rien : je me suis retrouvée de l’autre côté de la frontière, directement à Saint-Gaudens ! » Même trauma pour Constantine Leconte, qui avait alors presque 12 ans : « On a passé le col du Perthus, je ne me souviens plus comment, puis on est arrivé·es au Boulou. Là, on nous a donné à manger, ça, je me rappelle : des flocons d’avoine dans du lait. Tout était bon, tellement on avait faim. On nous a vacciné·es. Et plus tard dans la nuit, on nous a mis·es dans un train, sans nous dire où on allait, bien sûr. Le 6 février 1939, on s’est retrouvé·es à Saint-Gaudens. »

Les hommes sont envoyés dans des camps, enfermés derrière des barbelés sur des plages glaciales et venteuses, contraints de creuser des trous dans le sable pour s’abriter, décimés par les maladies et l’eau saumâtre. Certains sont sommés de retourner en Espagne, promis à une répression implacable. Pour les familles encore réunies en arrivant à la frontière, la séparation d’avec les pères au moment de la libération espérée est un autre traumatisme, que les vieilles dames d’aujourd’hui ont du mal à évoquer. « À la frontière, ils nous ont séparé·es. Les hommes envoyés dans les camps, prisonniers d’un côté, les femmes et les enfants dans des camps de regroupement de l’autre. À notre arrivée au haras de Saint-Gaudens, ils ont fait sortir les chevaux, ils ont changé la paille, et nous ont mis·es à leur place. Toutes les familles dormaient ensemble alignées en rangs d’oignons. On prenait une soupe par jour dans le froid de la cour. Ensuite, ils nous ont réparti·es entre Miramont et Gourdan-Polignan. Au “Refuge” de Miramont, nous étions deux cents femmes, enfants et personnes âgées. Enfermé·es. Je revois le grand portail… Je me souviens de ce gardien, terrible, qui retenait le courrier et nous empêchait de sortir. On l’appelait “Oui-oui”, parce qu’il disait toujours non. Et puis la guerre a éclaté en France. Ça aussi, ça a été vraiment dur. J’avais 4 ans quand la guerre civile a commencé en Espagne, et 14 ans à la fin de la guerre en France. On a été scolarisé·es en 1940, nos parents ont travaillé. Ils ont souvent peu appris le français. Nous, on a été à l’école, on a appris la langue, très vite. Et notre vie s’est faite ici : ça fait soixante-quinze ans qu’on est là, et on est de Miramont. »

Transmissions de silences

La plupart de ces réfugié·es étaient persuadé·es que l’exil ne durerait pas, que tout le monde retrouverait très vite son foyer. Que ce serait « l’affaire de quelques jours, au pire de quelques mois. Nos parents n’auraient jamais cru ne plus pouvoir revenir ». Mais certain·es ont dû attendre la mort de Franco pour revenir dans leur pays natal, parfois en vain. Autre motif récurrent parcourant les récits sur la Retirada : la poignée de terre qu’on ramasse sur le chemin de la fuite, pour emporter un peu de son histoire avec soi en attendant un hypothétique retour. Une terre restée au fond des poches.

Au bout de quelques heures de conversation, à force d’entendre que les souvenirs restent fragiles et que, depuis l’enfance, les parents ne parlent pas, on comprend que cette histoire n’a pas été tant racontée que ça. Ou par des chemins aussi tortueux que ceux de la fuite. Une fois installé·es, le temps n’était plus au souvenir mais à l’intégration. « C’était du silence pour nous protéger, indique Joséphine Puentedura. Il fallait qu’on puisse aller à l’école, c’était le plus important pour eux : qu’on puisse s’instruire et qu’on s’en sorte. Remuer tout ça semblait trop douloureux. »

Histoires cadenassées et archives longtemps disparues, qui ont baigné les vies de mystère. Des fragments retrouvés dans les barrages de la Garonne ; une cour d’école où les traces auraient été brûlées – ou tout simplement tues. Aujourd’hui l’ancien « Refuge » de Miramont récolte ce qu’il reste de ces silences. Une maison des associations est en projet, pour transmettre l’essentiel : une obstination dans la droiture, un souci d’intégrité et du mot juste, martelé jusqu’à ce qu’il s’imprime. Et une foi presque mystique dans « la libération par la culture et la connaissance », comme le répètent beaucoup de survivant·es.

Joséphine traverse le jardin, là où la chaîne des Pyrénées se devine par temps clair, et nous retient à son portail. Ses mots s’entrechoquent d’indignation : comment est-il possible qu’aujourd’hui encore on érige tant de murs, qu’on ferme les frontières, qu’on bafoue tous les traités internationaux, qu’on criminalise celles et ceux qui aident ? « Je ne parle pas de l’Amérique, avec la frontière du Mexique… Non, en Europe, et à Calais, vous avez vu ? Des murs, pour les empêcher d’aller en Angleterre… Je ne sais pas combien de kilomètres de murs ils ont faits, contre ces exilé·es d’aujourd’hui. Mais ces pauvres gens, ils fuient la guerre, comme nous… S’ils restent dans leurs pays, ils vont se faire tuer ! Calais, c’est comme Argelès et les autres camps de la plage en 1939. Le racisme, le même. Quand je les vois aujourd’hui sur les routes, moi, je me vois encore. »

- C’est en lien étroit avec l’une d’entre elles, Memoria y exilio, que nous avons pu rencontrer les exilé·es. On peut lire sur son site internet : « Elle résulte de la volonté commune de descendants de républicains espagnols et de sympathisants de la communauté de se rassembler afin de mener une démarche de mémoire et de culture rendant hommage à l’Espagne républicaine. », <memoriayexilio.over-blog.com>. ↩

- La Phalange espagnole (Falange Española), est une organisation politique espagnole nationaliste d’obédience fascisante fondée le 29 octobre 1933 par José Antonio Primo de Rivera, fils de Miguel Antonio Primo de Rivera, ancien dictateur d’Espagne de 1923 à 1930. L’organisation tire son nom des formations militaires de la Grèce antique et s’inspire du fascisme italien. Après la guerre civile, elle est intégrée au régime franquiste et constitue la branche politique de l’appareil d’État franquiste, désigné sous le nom de Movimiento National. L’obédience au national-catholicisme du régime permet de justifier les exécutions par l’utilisation des termes de croisade et de reconquista, celle-ci étant présentée comme fondatrice de l’État espagnol. ↩

- « La guerra ha terminado. » est la phrase qui conclut le dernier communiqué de guerre émis le 1er avril 1939 par le général Franco. Il marque la fin officielle de la guerre civile espagnole, même si des opérations de guérilla contre le régime continuent jusqu’en 1940. Par la suite, et surtout de 1960 à 1977, le pays demeure régulièrement secoué par de nouveaux fronts de lutte antifranquistes. Le trauma des familles déchirées, ainsi que la volonté des fascistes de finir l’épuration des « rouges » ou des anarchistes empêchent également de dater la fin du conflit. Le film La Guerre est finie (1966) d’Alain Resnais et Jorge Semprun (avec Yves Montand et Ingrid Thulin) a pour thème la vie des réfugié·es en France qui cherchent clandestinement à déstabiliser le régime franquiste et appuyer la résistance, bien après 1939. ↩

- Congrès extraordinaire de la CNT de mai 1936 à Saragosse. On peut lire le 16 janvier 1937 dans ↩

- L’école moderne ou escuela moderna est une école rationaliste (c’est-à-dire qui fait appel à la raison et non aux croyances religieuses et s’appuie sur la science), fondée à Barcelone en 1901 par Francisco Ferrer. Son projet pédagogique d’inspiration libertaire se fonde sur la mixité, l’égalité sociale, la transmission d’un savoir rationnel, l’autonomie et l’entraide. ↩

- Florenci Juanola i Font, cité par André Fabre dans « Histoire de la Retirada à travers des témoins oculaires et leurs poèmes préférés », dans Les Français et la guerre d’Espagne, Actes du Colloque de Perpignan édités par Jean Sagnes et Sylvie Caucanas, Presses Universitaires de Perpignan, 1989. ↩