Traduit de l’anglais (États-Unis) par Paulin Dardel

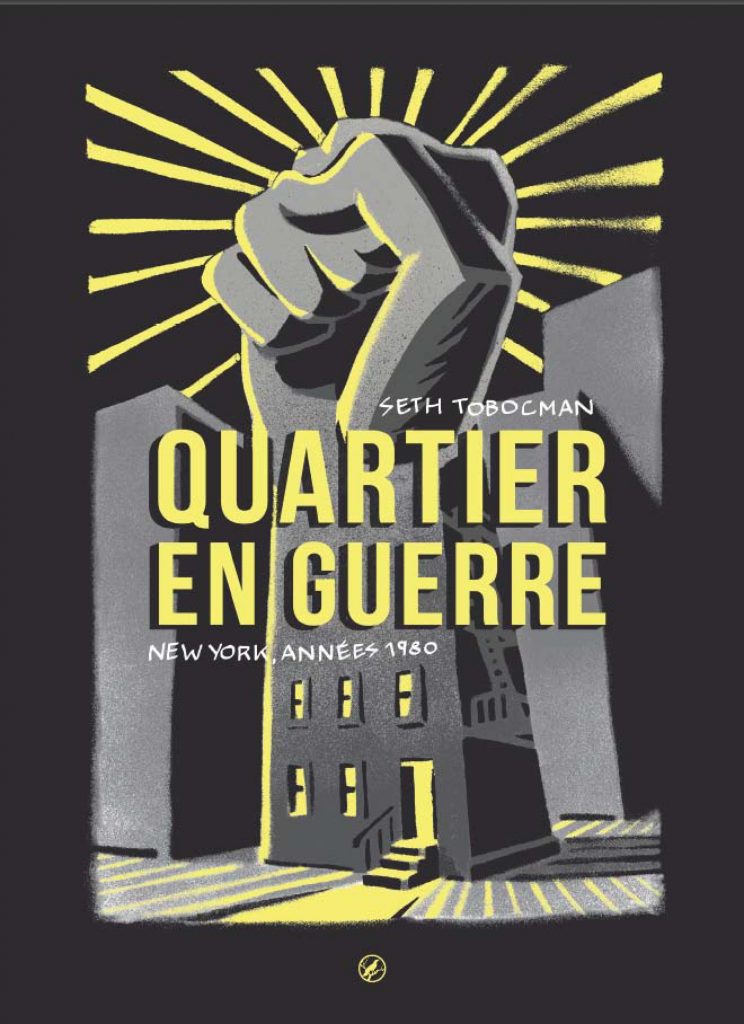

1988. Des émeutes éclatent dans le quartier populaire du Lower East Side à New York pour protester contre la hausse des loyers. Cette résistance à la spéculation immobilière et à la guerre aux pauvres de l’État marque le point de départ d’une occupation d’un parc pendant trois ans, à deux pas de Wall Street. Sans-abri, squatteurs et squatteuses occupent des immeubles vacants dans tout le quartier. Dans sa bande dessinée Quartier en guerre (CMDE, 2017), Seth Tobocman raconte de l’intérieur ce que veut dire lutter, avec toutes les contradictions qu’on tait souvent dans les milieux concernés. Historien ? Militant ? Romancier ? Tobocman, qui n’a jamais connu ni gloire ni fortune, dit avoir tout puisé des comics, et vouloir rester un auteur de BD, pas plus que ça. Entretien autour de son œuvre singulière et de ce que bande-dessiner veut dire.

Télécharger l’article en PDF.

Comment es-tu devenu auteur de bande dessinée ?

Enfant, un professeur m’a dit un jour que mes gribouillis ne ressemblaient à rien. Je lui ai répondu que c’était un train, car il y avait une sorte de mouvement dans le trait, et que ça ressemblait à celui des trains qui passaient devant chez moi. Mon professeur n’en a pas démordu : « Ce n’est pas un train. » Et j’ai commencé alors à me poser cette question : qu’est-ce qui fait que des coups de crayon représentent quelque chose ou pas ?

Comme dans beaucoup de familles juives américaines des années 1960, j’ai passé un an en Israël. Je connaissais au mieux dix mots d’hébreu et trente mots d’anglais, je ne pouvais parler avec personne, et j’ai donc passé beaucoup de temps à dessiner. À l’école élémentaire, de retour aux États-Unis, j’étais meilleur en dessin qu’en n’importe quoi d’autre.

Puis, j’ai commencé à lire des comics de chez Marvel et à les recopier de façon obsessionnelle pour les mêmes raisons que les autres garçons, j’imagine : ils sont le symbole des bagarres de l’école, des intimidations ou de tous les trucs fous qui arrivent aux enfants. Ils étaient une échappatoire de la réalité et des pressions quotidiennes, parce que les super-héros gagnent leurs combats, alors que dans la vie, en général, tu les perds.

Avec mon ami d’enfance, Peter Kuper 1, nous sommes enfin allés à notre première convention de bande-dessinée : la Detroit Triple Fan Fair. Je me souviens d’un débat où Jim Steranko, Vaughn Bode, Jeff Jones, Bernie Wrightson 2 disaient que la BD devait être transformée et devenir une forme d’art. Étant encore trop jeune, je n’y ai pas compris grand-chose, mais je me rappelle avoir été très impressionné par Jeff, Bernie et Vaughn s’apprêtant à repartir à New York : tous tassés dans une petite Volkswagen, visiblement sans le sou (ils avaient la vingtaine) mais très heureux d’être des auteurs de bande dessinée. Je me suis alors dit que c’était ça que je voulais devenir.

Ni Pete ni moi n’avons fini l’université. J’avais déménagé à New York, et je l’ai imité en suivant les cours du Pratt Institute 3 à mi-temps et travaillant pour l’industrie du livre durant l’autre moitié. Puis, nous avons lancé notre magazine, World War 3 Illustrated 4. J’ai commencé à chercher le genre de bande dessinée que je voulais faire en tant qu’adulte, car j’en avais soupé des super-héros, qui me donnaient l’impression de lire et relire toujours la même histoire.

J’ai été pas mal inspiré par le livre Spasm de Jeff Jones (1973) : une série d’histoires courtes de trois ou quatre pages qu’il avait publiées lui-même. Ses allégories ouvraient à des enjeux philosophiques plus larges qui m’ont vraiment impressionné. D’autres rencontres se sont révélées fructueuses, comme celle avec Harvey Pekar 5, qui m’avait fait découvrir Prisonnier sur la planète Enfer d’Art Spiegelman 6 quand j’étais au lycée. Plus tard, j’ai été très touché par Edward Munch, Frans Masereel, Lynd Ward, sur lesquels je me suis penché via Eric Drooker 7.

Pourrais-tu nous raconter un peu plus l’histoire de ce quartier dans lequel tu habites et où se déroule ton œuvre Quartier en guerre, le Lower East Side de Manhattan ? C’est là que tu as commencé à militer ?

Effectivement, mon premier acte militant a été de faire partie du comité des locataires de mon immeuble, dont j’étais le plus jeune membre. Nous avons mené une grève de loyer contre une augmentation voulue par notre propriétaire et sommes allé⋅es jusqu’au procès qui nous a donné raison.

Dans les années 1950, les banlieues ont été construites pour permettre à la classe ouvrière blanche américaine d’améliorer ses conditions de vie. Des prêts étaient accordés à des taux avantageux pour l’achat de maisons. Un flux massif de Blanc⋅hes s’est déplacé vers ces banlieues, et des Noir⋅es sont venus du Sud des États-Unis pour habiter dans les logements devenus vacants, et fuir l’incroyable violence dont ils et elles étaient victimes. Le centre-ville de New York comptait de plus en plus de Noir⋅es, d’Hispaniques et de moins en moins de Blanc⋅hes ; et ces nouvelles communautés ont acquis un pouvoir politique.

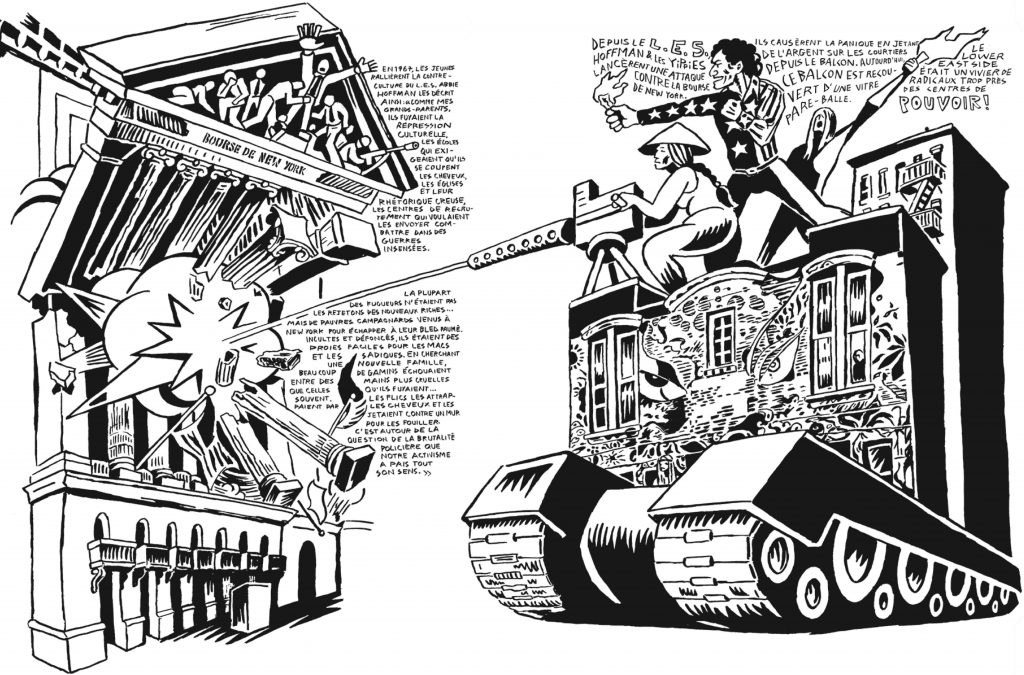

En même temps, la communauté contre-culturelle a elle aussi grossi et s’est établie dans les quartiers du centre où la vie était moins chère – les hippies dans le Lower East Side à New York, ou dans Haight-Ashbury à San Francisco –, si bien que ces lieux sont devenus des poches de résistance. À la fin des années 1970, l’État a fini par dire : « D’accord, vous ne nous aimez pas, eh bien nous non plus. On ne va donc plus rien investir pour vos communautés – on ne va plus ramasser les ordures, on va arrêter d’entretenir des casernes de pompier, etc. » Une promesse qu’ils ont tenue, pour une fois.

En 1979, quand j’ai déménagé dans le Lower East Side, quelqu’un a été poignardé sur le parvis de mon immeuble. Un marché de la drogue se tenait en plein air, et les gens faisaient la queue pour leur dose d’héroïne au coin de ma rue, aux yeux de tou⋅tes. La police le tolérait, mais les habitant⋅es de l’immeuble ne pouvaient pas le supporter. Un soir, un mec me saute dessus et tente de me voler. Un homme se pointe, met sa main dans la poche de sa veste et dit à l’agresseur : « Je suis un flic en civil, j’ai un flingue dans ma poche, alors tu ferais mieux de dégager. » Il s’exécute sans demander son reste. Le gars qui m’a sauvé se retourne et il s’avère qu’il ne s’agissait pas du tout d’un flic en civil, mais de mon voisin…

Les conditions de vie en ville se dégradaient, et le Lower East Side était plein d’immeubles abandonnés, de terrains vagues, de bâtiments brûlés ou très mal entretenus. Les immeubles avaient été brûlés par les propriétaires eux-mêmes pour récupérer l’argent de l’assurance, la coopération entre la police et les criminels était de notoriété publique. Malgré la violence ambiante, de nombreuses personnes continuaient à vouloir y vivre et survivre, notamment parce que ce n’était pas cher – je payais par exemple 150 dollars par mois pour un trois pièces.

Tout cela a jeté les bases d’un nouvel impératif : « Nous devons redévelopper ce quartier. » Les communautés commençaient à se vider, les bâtiments aussi, et les loyers augmentaient. Du point de vue des habitant⋅es du quartier qui avaient besoin de vivre là – des personnes noires, hispaniques, des immigré⋅es d’Europe de l’Est et des gens issus des contre-cultures –, cela revenait à se faire mettre dehors. Ces personnes n’allaient pas profiter des transformations du quartier, contrairement à l’État qui pourrait profiter de l’augmentation des taxes et de la valeur immobilière.

Ce qui m’horrifie, c’est de voir que, depuis, le processus de gentrification expérimenté à l’époque dans le Lower East Side a été érigé en modèle, et exporté en d’autres lieux avec grand succès par les promoteurs, le gouvernement et les investisseurs – à Brooklyn, dans le Bronx, à Cleveland, Pittsburgh, etc. Mais, en même temps, des formes de résistance ont commencé à germer, dont le mouvement des squats. Les immeubles étaient occupés avant que les investisseurs ne se chargent de nous les prendre.

Kill City / Lower East Side / Ash Trayer

Ash Thayer, née en 1973, est une artiste photographe. Au début des années 1990, elle emménage à New York pour ses études et se trouve confrontée à un problème partagé par beaucoup : la crise du logement. Elle découvre alors la communauté de squatteurs du Lower East Side de Manhattan, qu’elle ne quittera pas pendant une décennie et documentera par ses photos réalistes et amicales. Le résultat de ce travail est compilé en 2015 dans un livre, Kill City: Lower East Side Squatters (1992-2000), images témoin d’une vie aux marges du rêve américain.

Consulter le très beau et riche site Internet d’Ash Thayer ici.

L’art jouait-il un rôle dans ces transformations ? Comment alliais-tu ta pratique artistique à ces luttes contre les processus de gentrification ?

Dans le cadre de ma pratique d’illustrateur, je suis entré en contact avec les membres de Political Art Documentation/Distribution 8, dont Lucy Lippard 9, et avec d’autres groupes d’artistes intéressé⋅es par la politique et l’art de rue. Au même moment, des illustrations dans World War 3 Illustrated nous ont mis en porte-à-faux avec le Pratt Institute. Les enseignant⋅es là-bas ne considéraient pas l’art comme politique, et voyaient encore moins la bande dessinée comme de l’art.

J’ai découvert tous ces artistes qui, via l’art de rue ou le graff, cherchaient à s’émanciper de la notion de « l’art pour l’art », de « l’art comme abstraction », et de « l’art hors de la société ». C’était l’époque où Keith Haring commençait à peindre dans la rue. Il y avait quelque chose qui s’appelait « The Shadow Project », tout droit sorti de la tête d’un Australien inspiré par les ombres laissées sur le sol par les personnes tuées lors de l’explosion d’Hiroshima. Il a donc commencé à peindre des ombres dans la rue, partout, afin de participer à sa manière aux luttes antinucléaires. L’art acquérait ainsi une fonction sociale et politique. Tu n’as pas besoin d’aller dans un musée, de payer : c’est là, devant toi.

Une scène artistique de l’East Village a rapidement gagné en visibilité. Or, même si on y cherchait à s’émanciper des logiques habituelles de l’art, il n’a pas été si facile de les combattre. Basquiat, par exemple, commence comme un artiste de graff, comme un artiste populaire, mais il est immédiatement récupéré par les galeries et, sans qu’on ait le temps de dire « ouf », il fait la une du New York Magazine, portant ce costume italien hors de prix. Ce jeune gars d’une vingtaine d’années, immensément riche, a créé une « ruée vers l’art de l’East Village », et des tonnes de galeries ont ouvert dans le Lower East Side, majoritairement sponsorisées par le marché de l’immobilier. En louant des locaux commerciaux à 500 dollars par mois, elles ont vite fait augmenter la valeur de la propriété et, un an plus tard, le loyer doublait, la personne qui gérait de la galerie ne pouvait plus payer, et était remplacée par quelqu’un⋅e d’autre. La question se posait très sérieusement : en tant qu’artiste allions-nous prendre part, ou pas, à la gentrification en cours ?

Quels ont été tes rapports avec cette nouvelle scène artistique ?

Au début j’ai moi-même exposé plusieurs fois dans ces petites galeries, ce qui m’a valu de sacrées engueulades avec des gens de ma rue. Mais au bout d’un an, je me suis rendu compte que j’étais contre ce merdier. Il y avait une ligne de démarcation entre les différents artistes, y compris à l’intérieur de la rédaction de World War 3 Illustrated. Je me suis dit qu’être illustrateur serait une façon plus propre de gagner ma vie. Quand je ne pouvais pas gagner assez d’argent en tant qu’illustrateur, je bossais sur des chantiers, je faisais des déménagements, j’étais serveur… tous ces boulots merdiques.

Je me suis retrouvé à dessiner pour la scène squat, et une chose en amenant une autre, j’ai finalement vécu en squat et suis devenu militant. On me disait : « Si tu sais dessiner, tu sais organiser une manif ! » Je me suis mis à organiser des manifs et, une vingtaine de fois, j’ai fini au poste !

Les habitant⋅es cherchaient surtout à changer l’usage de l’espace public. Dans les années 1970, il existait une culture de la rue très vivace dans le sud de Manhattan. En gros, tu pouvais traîner toute la nuit dans les parcs. Les règles de la Ville voulaient que les parcs ferment à minuit, mais ce n’était jamais appliqué. Or à un moment donné, ils ont décidé de le faire, ce qui n’a pas été sans provoquer des remous.

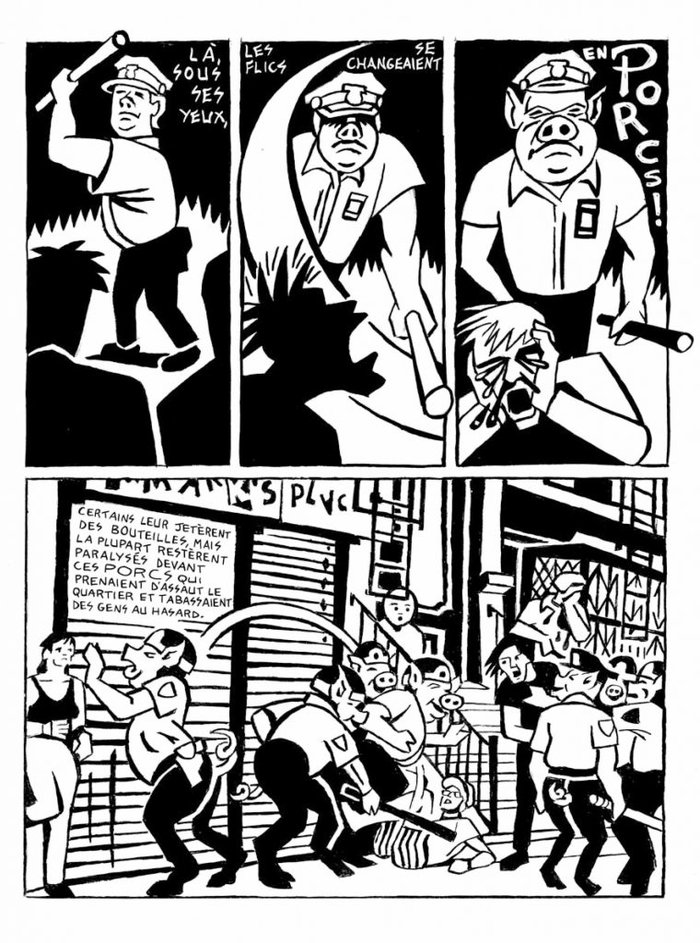

En août 1988, ils ont imposé un couvre-feu sur le parc de Tompkins Square, et ça a mis le feu aux poudres. La police est venue et nous a tabassé⋅es, ainsi que toutes celles et ceux qui étaient dehors pour protester contre cette nouvelle réglementation, ce qui a provoqué des émeutes. Tout le voisinage s’est finalement mobilisé contre ce couvre-feu et les violences policières, si bien que le maire a dû reculer.

Et tu commençais déjà à documenter cette histoire, celle du Lower East Side, celle des squats, ou c’est venu plus tard ?

C’est venu plus tard. Le travail que j’ai fait dans les années 1980 était politique et pas documentaire ni journalistique. Je n’amenais pas mon carnet de croquis en manif, je ne dessinais qu’une fois rentré chez moi. Je ne prenais pas de photos, car il y avait suffisamment de bon⋅nes photographes qui faisaient ce travail. J’envisageais pour ma part les choses d’un point de vue plus symbolique ; on retrouve cela dans mon premier livre, You Don’t Have to Fuck People Over to Survive 10.

J’ai été membre de la Umbrella House 11 pendant cinq ans. Cette période a été très difficile non pas à cause de la pression continuelle de la police (ça, c’est le plus évident, et on se glorifie bien trop de notre résistance sur ce plan seulement) ; ce qui a été vraiment dur, c’est de réussir à nous entendre entre nous. Quand tu es toi-même dans un sale état – car, soyons honnêtes, personne ne choisit d’être anarchiste si tout va très bien, ce sont les gens mécontents qui le deviennent ! –, il n’est pas évident que tout fonctionne à merveille. Mon nez a été cassé deux fois, la première par les flics, la seconde par un autre militant.

J’étais persuadé d’être un chic type, mais ce n’était pas forcément le cas. Quand j’y repense, je comprends pourquoi certaines personnes ont pu m’en vouloir : j’étais insensible à leurs besoins, autant qu’elles aux miens. C’est devenu trop dur pour moi, au point que je suis parti, j’ai rendu mon espace, mes clés.

Au bout de toutes ces années, je me suis retrouvé avec une histoire à raconter. Il y avait des personnages singuliers, non pas des allégories ni des catégories sans visages, mais des individus bien réels. Cela m’a forcé à écrire des récits plus traditionnels. À ce moment-là, j’étais très marqué par le travail de David Lloyd et Alan Moore, V pour Vendetta et les Watchmen. D’un point de vue graphique, j’adorais que David Lloyd soit si ennuyeux – avec son découpage régulier de la planche souvent en neuf cases et son style de dessin sobre –, il se contentait de raconter une histoire. Je me suis dit que moi aussi, je pouvais en raconter une, celle des squats des années 1980 telle que je m’en souvenais, telle qu’elle s’était déroulée. Et c’est comme ça qu’est né Quartier en guerre, qui est à la fois un travail de journaliste – car je me fondais sur des entretiens avec des gens – et une autobiographie – car je racontais mes souvenirs.

Au départ, voulais-tu défendre ta vision de l’histoire ?

C’est une question très pertinente. Le point de vue de ce livre est plus ou moins celui que j’avais à l’époque, même si j’ai essayé d’écouter la version des autres. Si le récit de quelqu’un⋅e allait à l’encontre de ma mémoire, je privilégiais ma version. Certainement de façon injuste. Il y a une note de revanche dans ce livre. Si je l’avais écrit quelques années plus tard, il aurait été sans nul doute bien différent. Mais, d’un autre côté, mes souvenirs auraient été encore plus évanescents.

Aussi, à l’époque où ce livre est sorti, je m’attendais à ce que des tonnes de livres paraissent sur le sujet ; c’est pourquoi il y a des événements que je laissais le soin à d’autres – plus proches, mieux renseigné⋅es – de documenter. Mais, en 1999, quand le livre a paru, c’était le seul sur le sujet ! Aujourd’hui encore, il n’y en a pas beaucoup. Je signale quand même Ours to Lose d’Amy Starecheski, une histoire orale de ces luttes.

Aujourd’hui, comment travailles-tu quand tu fais des reportages, à l’instar de ceux compilés dans ton livre Disaster and Resistance 12 ? Te considères-tu comme un journaliste d’investigation ?

Je recours aux mêmes techniques que dans Quartier en guerre, c’est-à-dire que je m’entretiens avec des gens, je prends des photos, dessine des croquis. Ça a particulièrement été le cas à la Nouvelle-Orléans après Katrina 13. J’ai commencé à intégrer du réalisme et à me considérer plus comme un journaliste que comme un militant. Mais je n’ai jamais voulu être objectif. J’ai commencé en publiant mon propre magazine – d’ailleurs je continue –, je ne travaille pas pour les médias de masse, alors mon impact est très limité. Et j’ai toujours compris que mon rôle était justement d’être hautement subjectif et critique, de soutenir des propositions politiques. Pourquoi vouloir être objectif ? Comment un dessin pourrait-il l’être, quand tout est filtré par l’œil du dessinateur ou de la dessinatrice ?

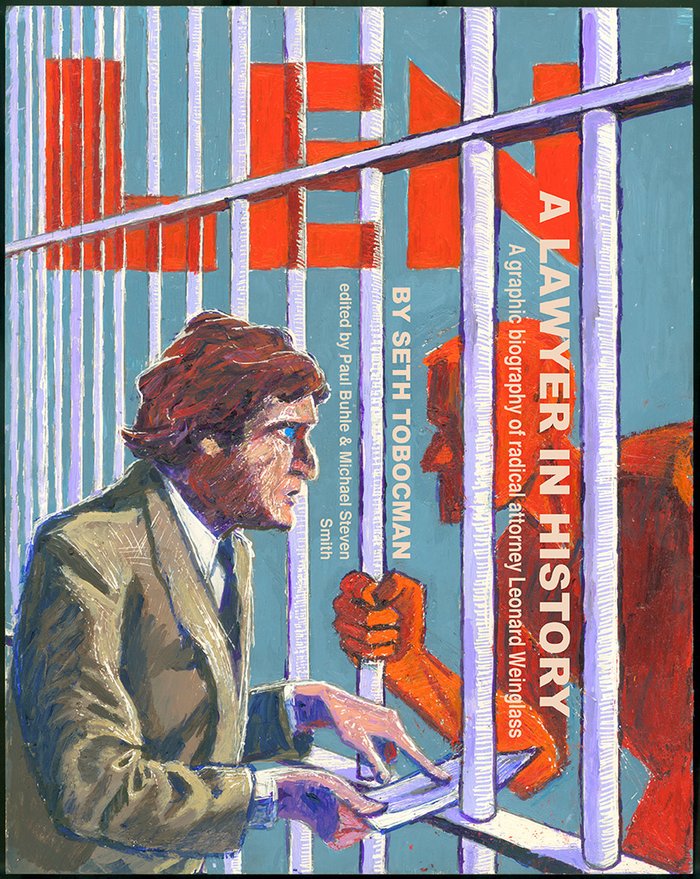

Maintenant que tu as publié cette biographie graphique historique de Leonard Weinglass, Len, te considères-tu aussi comme un historien ?

Je trouve qu’être auteur de bande dessinée est suffisant ! Je n’aime même pas le terme de « roman graphique ». Moi, ce que j’ai appris vient des Marvel comics de Jack Kirby 14 ! J’applique simplement cela à d’autres matériaux. L’histoire et la politique sont au cœur de mes récits, mais je reste un auteur de bande dessinée.

Len est une commande qui m’est parvenue par le biais de Paul Buhle 15, qui a le don de mettre en lien des gens des milieux de gauche qui ont des projets et ceux qui ont les moyens de les financer. L’idée était de réaliser un livre sur Leonard Weinglass, l’avocat de nombreux procès célèbres des années 1960 à 1990 : Daniel Ellsberg 16, Chicago Seven 17, les Cuban Five 18, des personnes autochtones, etc. Weinglass a sauvé le cul à un paquet de monde, tout en restant quelqu’un de très humble et travailleur.

Il a fallu négocier pour ce livre, car je devais remplir la commande, mais je n’allais pas écrire des mensonges pour autant. Ils voulaient que je reste loin de sa vie personnelle, mais j’ai par exemple montré qu’il était polyamoureux. Cela ne me scandalise pas, mais choque encore des gens de sa génération.

Mon travail est habituellement concentré sur l’histoire des gens, mais ce livre parle plus des affaires dont s’est occupé Leonard Weinglass. J’ai aimé me plonger dans l’histoire de ces procès, relire les sources premières et voir quels usages ma génération peut en faire aujourd’hui. J’ai adoré parler d’Abbie Hoffman, qui était une de mes idoles quand j’étais plus jeune, bien que je ne sache de lui que ce que je voyais à la télé – ils ne faisaient que « beeper » ses paroles, ce qui le rendait fascinant. J’ai adoré rencontrer Daniel Ellsberg et découvrir à quel point c’est une personne magnifique. Ou m’entretenir avec Karen Simmons, et l’entendre me raconter comment elle avait sauvé son mari, Jimi Simmons 19, de la peine capitale. Elle m’a raconté leur cérémonie de mariage autochtone avec des détails que je ne suis vraiment pas censé connaître… ni raconter !

Il y a une histoire courte qui, dans ton travail, est tout à fait originale. Il s’agit d’« Edith en flammes » 20, la plus autobiographique et personnelle que je connaisse de toi. Te sens-tu à l’aise pour en parler ?

C’est une situation à laquelle, comme d’autres, j’ai été confronté : ma mère avait besoin de moi pour l’aider à s’occuper de mon père malade. Mon père est atteint Parkinson à un stade avancé ; à ce moment-là, ma mère, décédée depuis, a un cancer du foie. Alors, je me retrouve bloqué en Floride avec mon père, ma mère, et rien à faire. Quand je les dessine, ça ne les dérange pas, je remplis donc des carnets. Mes ami⋅es me conseillent de prendre des notes, ce que je fais.

« Edith en flammes » a été pensé comme un chapitre d’un livre sur l’histoire de mon père. Mais je ne me sens pas de l’écrire tant qu’il est encore en vie. Et Parkinson est une maladie très très lente. Dans ma famille, il y a eu de nombreux débats sur le fait d’abréger ou non sa vie. Il semble qu’on ait choisi le chemin le plus long. Notre génération est la première à se confronter aussi massivement à cette question délicate, ce qui explique pourquoi on est encore incapables de la gérer. Et je voulais parler de cette difficulté qu’on a, en tant que famille, à affronter la mort.

Que pense ta sœur du fait que tu écrives cette histoire ?

Quand nous étions avec les croque-morts, ils ont essayé de nous enfler. En gros, ma mère avait obtenu un contrat pour les enterrer elle et mon père. Mais au moment de mourir, elle était trop faible pour signer. Nous nous sommes rendus compte qu’il y avait une clause du contrat stipulant que s’il n’était pas signé avant la mort de la personne, les prix doublaient. On est donc assis en face des croque-morts qui nous racontent que, parce que nous n’avons pas imité la signature de notre mère avant son décès, les prix vont doubler. Ma sœur dit : « Je suis avocate, je ne peux pas falsifier de signature. » Alors ils doublent le prix. Ils devaient s’attendre à ce que nous soyons comme de nombreuses personnes dans ce cas-là, accablées par la douleur, prêtes à accepter n’importe quoi. Mais ma sœur ne se démonte pas : « Mon frère est un auteur de bande dessinée qui travaille pour le New York Times. Vas-y, Seth, dessine-les ! Dessine-les ! » Ils ont pris peur et sont revenus sur leurs propos.

Cette histoire doit être écrite, et ma sœur veut que je le fasse. Ceci dit, elle ne m’a jamais rien dit à propos de « Édith en flammes ». Elle l’a lu, mais n’en a fait aucun commentaire, ce qui veut probablement dire qu’elle n’a pas aimé.

World War 3 Illustrated

Une revue de bande dessinée politique

« En 1979, Ronald Reagan se dirigeait vers le Bureau ovale avec un doigt sur la gâchette qui le démangeait. Nous étions alors des étudiants en art à New York, et l’envie nous démangeait d’exprimer une forme de rébellion contre la voie qu’empruntait notre pays. […]

Nous n’avons pas commencé World War 3 Illustrated avec un manifeste formel ; nous voulions simplement créer un foyer pour les bandes dessinées politiques et les commentaires de nature artistique que nous voyions sur les murs de New York. C’était la première fois que des reportages et des articles sur la situation politique locale, nationale et internationale prenaient la forme de la BD. Ce travail allait de pair avec notre volonté d’ébranler le statu quo et de conserver des traces de ces formes d’expression. Les années 1980 étaient tellement conservatrices que publier ce magazine a été comme lever un drapeau. Toutes sortes de gens se sont rangés derrière lui : punks, peintres, graffeurs et graffeuses, anarchistes, photo-journalistes, féministes, squatteurs et squatteuses, prisonnier·es politiques et personnes malades du sida. Tous ces gens-là interagissaient et s’éduquaient mutuellement, enrichissant la valeur artistique et politique de la revue. Si nous avions écrit un manifeste, voilà à quoi il aurait pu ressembler : “Si vous voulez rassembler des gens pour que ce monde-ci soit meilleur, publier votre propre magazine est un bon point de départ.”

D’une certaine façon, World War 3 Illustrated représente un échantillon du type de société que nous aimerions voir – où des personnes d’origines différentes, d’orientations sexuelles différentes et aux capacités variées mettent leurs forces en commun pour créer quelque chose qui profite à tout le monde. […]

Depuis ses débuts, Wolrd War 3 Illustrated a servi de forum pour des artistes afin de documenter une histoire souvent ignorée, mais c’est surtout durant les périodes de crises qu’elle a prouvé son utilité – des émeutes de Tompkin’s Square Park dans les années 1980 jusqu’à l’opposition à la guerre du Golfe, en passant par la reconstruction de la Nouvelle-Orléans, les Printemps arabes et le mouvement Occupy. Au lendemain du 11 Septembre, quand les médias de masse ne souhaitaient pas publier de voix qui s’opposaient à la guerre, la revue a été un des seuls endroits où les artistes pouvaient exprimer leurs opinions. »

Traduction de l’introduction à l’anthologie de la revue World War 3 Illustrated (PM Press, 2014)

La revue a publié des auteur⋅es tel⋅les que : Art Spiegelman, Spain Rodriguez, Mac McGill, Sue Coe, Eric Drooker, Sabrina Jones, Sandy Jimenez, Fly et des centaines d’autres.

Site officiel : www.ww3.nyc

- Peter Kuper est l’auteur de nombreuses bandes dessinées, dont la plupart sont traduites en français : Le Système, L’an 2, Paris, 2004 ; Ruines, Ça et là, Paris, 2015 ; La Jungle (adaptation du roman d’Upton Sinclair), Rackham, Paris, 2006. ↩

- Auteurs classiques du comics états-unien (Marvel, DC), énormément lus par les enfants fans de super-héros à l’époque. ↩

- L’une des principales écoles d’arts des États-Unis. ↩

- Voir l’encadré. ↩

- Scénariste rendu célèbre et influent avec sa série autobiographique American Splendor, Ça et là, Paris, 2009-2011 (3 vol.). ↩

- Que l’on peut lire dans Maus, Flammarion, Paris, 1998. ↩

- Eric Drooker est l’auteur de deux magnifiques romans graphiques sans paroles : Flood, Tanibis, Lyon, 2009 ; Blood Song, Tanibis, Lyon, 2010. Il signe également Subversions, L’Échappée, Paris, 2007. ↩

- Groupe d’artistes-activistes actif de 1980 à 1986 qui proposait des voies alternatives à l’art institutionnel, par la publication d’un journal et par l’organisation rencontres mensuelles et de manifestations qui intégraient des éléments visuels très frappants, entre autres. ↩

- Écrivaine, activiste et artiste new-yorkaise (1937-), membre du Political Art Documentation/Distribution. ↩

- Ak Press, Oakland, 2009 (rééd.). ↩

- Squat du Lower East Side dans lequel Seth Tobocman a habité. Il raconte cette expérience, avec ses hauts et ses bas, dans Quartier en guerre. ↩

- Ak Press, Oakland, 2008. ↩

- Cette enquête a donné lieu à un reportage sur l’expulsion des classes populaires noires du quartier du 9th Ward à la Nouvelle Orléans, « Fenced Out », Disaster and Resistance, ouvr. cité. ↩

- Jack Kirby (1917-1992) a créé de nombreuses séries chez Marvel (X-Men, Les Quatre Fantastiques, L’Incroyable Hulk…). ↩

- Paul Buhle est un professeur d’art et scénariste de bande dessinée, auteur et coordinateur de nombreux ouvrages, parmi lesquels : Paul Buhle, Mike Konopacki, Howard Zinn, Une histoire populaire de l’Empire américain, Delcourt, Paris, 2014 ; Paul Buhle et al., Bohemians, Nada, Paris, 2016. ↩

- En 1971, il envoie au New York Times les fameux Pentagon Papers qui rendent publique la stratégie américaine au Viêt Nam. Il sera poursuivi, jugé et finalement acquitté, sans que les faits qu’il a permis de dévoiler ne soient reconnus avant cette année. ↩

- Les Chicago Seven étaient sept prévenus (Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines, et Lee Weiner) accusés de conspiration, incitation à la révolte, et d’autres charges, en rapport avec les manifestations qui s’étaient déroulées à Chicago, lors de la Convention démocrate de 1968. Un huitième homme, Bobby Seale, dirigeant des Black Panthers et faisant initialement partie de ce groupe, fut jugé séparément lors du procès. ↩

- L’affaire des espions cubains concerne cinq officiers de renseignement de Cuba arrêtés pour espionnage aux États-Unis en 1998. ↩

- Indien Muckleshoot accusé en 1979 d’avoir tué un gardien de prison où il était enfermé. Il fut condamné à mort avec son frère, mais finalement acquitté après plus de deux ans passés au mitard et le suicide de son frère. ↩

- Il y raconte le décès de sa mère. « Edith en flammes », dans Demain les flammes, no 2, 2017. ↩