Le collectif Angles Morts milite autour des questions de la justice, de l’enfermement et des méthodes policières. Il est également coordinateur du livre Permis de Tuer – Chronique de l’impunité policière. Septembre 2014. Éditions Syllepse.

10 à 15 morts. C’est le nombre moyen de décès (connus publiquement) causés dans le cadre d’une intervention de police en France chaque année. Un profil-type des individus victimes de la répression policière se dégage sans appel : un jeune homme des quartiers populaires, d’origine maghrébine ou subsaharienne. L’actuelle affaire Adama Traoré, mort cet été dans un commissariat, ou la relaxe en juin 2016 des policiers inculpés dans la mort de Zyed Benna et de Bouna Traoré ont démontré que les forces de police bénéficient d’une injustifiable impunité judiciaire. Pour comprendre la production et le maintien de ces violences, Rachida Brahim, sociologue au Lames (Laboratoire méditerranéen de sociologie de l’université d’Aix-Marseille), a étudié la dénonciation et le traitement des crimes racistes entre les années 1970 et fin 19901.

Télécharger l’entretien en PDF.

Qu’est-ce qui t’a amenée à effectuer une thèse sur les crimes racistes entre les années 1970 et 1990 ?

J’ai eu l’occasion de travailler dans le secteur associatif à Marseille, notamment avec des personnes issues de l’immigration maghrébine et engagées sur la question de la mémoire ou des luttes de l’immigration. Parmi les sujets évoqués, celui des crimes racistes revenait régulièrement. Les militants faisaient référence à « la flambée raciste » ou « l’été rouge » de Marseille, selon les termes employés par Yvan Gastaut et Gérard Noiriel2. Il s’agit d’une série de violences entre août et décembre 1973, après le meurtre d’un chauffeur de tramway par un passager pris d’un accès de démence. Le passager en question était un immigré algérien.

Durant les quatre mois qui ont suivi ce drame, des expéditions punitives et des agressions ont systématiquement ciblé des migrants maghrébins3. Les militants associatifs évoquaient également des affaires datant d’après cette série de violences, au cours des années 1970, 80 ou 90. Par-delà la régularité des faits mentionnés, j’ai été frappée par le sentiment d’injustice qui accompagnait les propos. Le constat partagé était celui d’une forme d’impunité dans les affaires de crimes racistes. Je voulais en savoir davantage sur les violences de ce type, mais je tenais aussi à objectiver ce sentiment d’injustice, à revenir sur les faits pour rendre compte de sa matérialité. J’ai donc étudié cette période de trente ans en essayant de mettre en évidence le contexte dans lequel ces violences ont eu lieu et la manière dont elles ont été traitées par le système pénal, et plus largement au sein des arènes politiques et législatives.

Comment produire aujourd’hui des connaissances sur les crimes racistes en France ?

La première difficulté est celle des sources. Les données les plus accessibles sur les crimes racistes ont été compilées par les associations engagées sur la question. La presse constitue également une importante ressource. Du côté institutionnel, c’est plus compliqué. Certaines archives publiques sont soumises à des délais de communicabilité, par exemple celles de la police et de la justice. Cela peut aller de 25 à 100 ans, et les demandes de dérogation ne sont pas toujours acceptées. Enfin, pour ce qui est des statistiques, il est difficile d’avoir une idée précise de ce que représentent les crimes racistes. Depuis 1990, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) recense les actes et menaces racistes, mais elle réalise ses statistiques en se fondant uniquement sur les sources du ministère de l’Intérieur. Or, il y a le risque de sous déclaration, et ce qui est perçu comme un acte raciste par les membres du groupe visé n’est pas forcément catégorisé comme tel par les institutions qui prennent en charge ces violences.

La seconde difficulté réside dans le choix des concepts appropriés. Le racisme est une notion qui désigne une conséquence, un phénomène qui se manifeste dans une société donnée, mais il ne s’agit pas d’un concept opératoire. C’est un terme qui ne montre rien de la chaîne de causalité et de la complexité des interactions dans lesquelles il s’inscrit. Je crois même qu’il tend à occulter la construction politique et sociale qui conduit aux violences raciales. Depuis une vingtaine d’années, les recherches menées dans le monde anglo-saxon sur les théories de l’ethnicité ont amené un renouvellement des réflexions françaises sur la question. Comme le genre et la classe, l’ethnicité fait partie des principaux critères de classement qui, au sein d’une société, permettent de différencier et de hiérarchiser les groupes sociaux. Ce sont ces mêmes critères qui entraînent une inégalité de traitement dans différentes sphères du monde social, en matière de logement, d’éducation, de santé ou encore de travail. Cela implique que la catégorisation des individus selon des critères ethniques précède le racisme qui peut se manifester à l’échelle individuelle sous forme de sentiments ou d’actions. Autrement dit, la construction de la race précède le racisme.

Un des débats majeurs qui entoure encore la question consiste précisément à savoir s’il vaut mieux parler d’ethnicité ou de race. Ces termes sont des concepts opératoires dans le champ scientifique, et ils font partie intégrante des « savoirs assujettis » pour reprendre l’expression de Foucault, mais ils peuvent avoir de tout autres signification et fonction lorsqu’ils entrent dans des sphères différentes, notamment dans celle du politique. C’est surtout le cas pour le terme race. Ce sont donc des termes très exigeants, qui demandent à chaque fois que l’on précise notre pensée. Et il faut toujours expliquer que l’on parle bien exclusivement d’une construction sociale que l’on réprouve et non de caractéristiques auxquelles on donnerait soi-même une essence ou une réalité biologique.

Pour certains, l’ethnicité renvoie à la dimension culturelle de l’identité, alors que la race désigne des phénotypes et un supposé ancrage génétique. Pour d’autres, l’ethnicité sert de terme socialement acceptable pour parler de race. Il présente l’avantage de ne pas reprendre à son compte le terme de race, c’est-à-dire de ne pas faire exister la notion, et par extension le phénomène, que l’on tente précisément de déconstruire. Personnellement, je crois que pour s’y retrouver, il vaut mieux partir des critères concrets à partir desquels les différences sont construites, qu’il s’agisse de la forme de votre visage, de votre nationalité, de vos origines, de votre religion ou de votre culture. Il me semble que ces marqueurs jouent la même fonction que les critères strictement biologiques, qui étaient retenus durant la période coloniale par exemple. Ils recréent la race, ils participent à stratifier la société, ils érigent des barrières entre les groupes et stipulent que les différences entre ces groupes sont irréductibles. Qu’on le veuille ou non, cela ressemble bien à des catégories raciales – quand bien même la race aurait changé de forme. C’est un constat amer : je dois avouer que j’ai moi-même parfois encore du mal à l’admettre, disons à le digérer. Je constate aussi que j’ai réglé la question du mot approprié en employant les termes ethnicité ou catégorisation ethnique comme des synonymes aux expressions utilisant le terme race.

Comment définis-tu le processus de racialisation, concept que tu as mobilisé dans le cadre de tes recherches ?

On retrouve le même débat ici, certains parlent d’ethnicisation, d’autres de racialisation. Restons sur ce second terme. Cette recherche a entre autres permis de préciser ce que représentait la racialisation dans le contexte français. Elle désigne le processus par lequel les catégorisations ethniques sont produites et maintenues par-delà leur dénonciation. Différentes phases composent ce processus. Il faut prendre en compte la manière dont les catégories sont construites, la manière dont elles affectent les relations interpersonnelles, mais également la manière dont elles se perpétuent.

Le premier acte se déroule à l’échelle institutionnelle. Le fait de catégoriser des individus selon des critères ethniques est une opération inhérente à l’action des pouvoirs publics. Cela passe entre autres par l’édiction de décrets, de lois et de politiques spécifiques. C’est une opération à la fois macrosociale et exogène qui implique non seulement une assignation identitaire, mais également la création de frontières invisibles entre les groupes sociaux. La force de cette catégorisation réside dans le fait que des valeurs négatives sont associées aux critères que représentent les traits physiques ou culturels, la nationalité, les origines ou la religion d’une personne. Ces critères agissent alors comme des stigmates qui vont non seulement différencier, mais également inférioriser les membres du groupe concerné.

En ce qui concerne le sujet que je traite, je me suis intéressé à deux figures stigmatiques de l’homme arabe : celle du « travailleur arabe » dans les années 1970 puis celle du « jeune de banlieue » dans les années 1980-90. Dans un contexte de crise économique et de restriction de l’immigration, les premiers ont été perçus à travers l’insalubrité de leur logement, leur propension à la criminalité ou encore leurs capacités à troubler l’ordre public. Dans un contexte de développement des grands ensembles et de constante hausse du chômage, les seconds ont hérité des stigmates des pères. Ils ont, par ailleurs, régulièrement été présentés comme des délinquants, des jeunes assistés ou inadaptés, sachant que les médias ont tenu une place décisive dans le renforcement des catégorisations ethniques.

Le deuxième acte de la racialisation se joue à l’échelle interpersonnelle. Le fait de catégoriser des individus selon des critères ethniques peut entraîner des inégalités, des discriminations, mais aussi des violences physiques à l’encontre des membres du groupe minorisé. En raison du stigmate assigné, ces derniers constituent des cibles potentielles, plus ou moins exposées en fonction du type d’interactions et des tensions nationales ou internationales liées au contexte économique, social ou politique. La série de crimes racistes à Marseille en 1973, l’affaire du Bordeaux-Vintimille en 1983 ou encore celle d’Ibrahim Ali en 1995 sont, à des degrés variés, des exemples caractéristiques de ce type de violences.

Le dernier aspect du processus est le plus difficile à circonscrire. Toute la question est de savoir où s’arrête la racialisation. J’ai cherché la réponse en regardant de plus près ce qui se passait une fois que le groupe concerné dénonçait la violence spécifique dont il faisait l’objet. Je me suis donc intéressée à la manière dont les crimes racistes étaient régulés par les pouvoirs publics. En l’occurrence, durant la période étudiée, le crime raciste n’est pas une catégorie juridique ; par conséquent, les procès portent sur l’infraction retenue, mais pas sur le caractère raciste ou non de l’acte. C’est ce qui explique en grande partie le sentiment d’injustice des membres du groupe concerné par ce type de violence. Lorsqu’on écoute les personnes qui ont dénoncé ces violences, des crimes de 1973 à la récente affaire Adama Traoré par exemple, il y a un même leitmotiv : la race tue deux fois. Une première fois en raison de la violence induite par la catégorisation, et une deuxième fois en raison du traitement de cette violence qui, loin de prendre en compte la catégorisation ethnique et ses effets, va la maintenir en l’occultant. On rejoint ici la notion de racisme systémique et structurel : c’est le système, l’organisation et les règles mêmes d’une société qui contribuent à la production des inégalités et des violences corollaires, par-delà leur dénonciation.

Ton enquête démarre au début des années 1970, qui a vu naître les premières luttes dénonçant les crimes racistes à l’encontre des Maghrébins. À travers ces luttes, on voit poindre une question centrale : comment définir un crime raciste ?

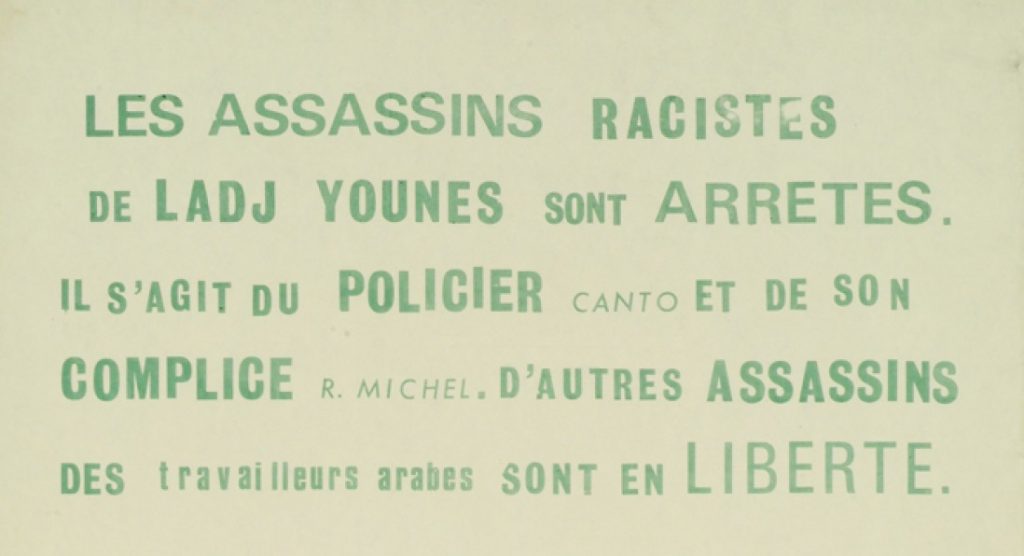

C’est là tout le débat. Durant les trente ans sur lesquels porte cette recherche, les parlementaires ont régulièrement déclaré qu’il était impossible de définir le mobile raciste et par extension le crime raciste. Du côté militant, dès les années 1970, le Mouvement des travailleurs arabes (MTA) s’est impliqué dans une lutte sociale pour l’amélioration des conditions de logement, de travail et de séjour des immigrés4. Parallèlement, les crimes racistes ont connu une forte politisation : le seul fait que la victime soit un « Arabe » pouvait suffire à qualifier le crime de raciste et à lancer une mobilisation. De manière plus générale, lorsqu’on observe les faits de ce type qui ont été dénoncés durant les trente ou quarante dernières années, on constate que, pour les membres du groupe concerné, un crime raciste est une violence spécifiquement dirigée vers une personne en raison de son appartenance à un groupe racialisé. C’est la définition qui a globalement été retenue par les pays qui emploient l’expression « crime de haine ».

La notion est apparue dans les années 1980 aux États-Unis avant d’être introduite en Europe dans le courant des années 1990. Il s’agit plus d’un concept que d’une catégorie juridique bénéficiant d’une stricte définition légale. Son champ d’application varie selon les pays, mais dans l’ensemble, les crimes de haine désignent les violences commises en raison d’un mobile discriminatoire. Ils peuvent couvrir toutes les infractions pénales prenant pour cible des biens ou des personnes en raison de leur appartenance à un groupe minorisé selon des critères d’ethnicité, de religion, de nationalité, d’âge, de genre, en fonction de leur identité sexuelle ou en raison d’un handicap. La particularité des crimes de haine tient au fait que leur impact dépasse les individus pour toucher les membres de groupe qui partage la même identité sociale. Dans ce type de violence, l’auteur des faits a choisi sa cible en raison de l’hostilité qu’il éprouve envers le groupe auquel elle appartient. On parle dans ce cas de traumatisme indirect ou de « victime collective », car à travers l’individu touché par l’infraction, c’est toute une communauté qui est en réalité visée.

On a parlé alors de l’émergence du « mouvement immigré », comment est-il intimement lié au processus de racialisation ?

Le mouvement immigré, ce que l’on nomme également « luttes de l’immigration », désigne les mobilisations menées par les immigrés postcoloniaux, mais il peut aussi intégrer les luttes conduites par leurs descendants. C’est un abus de langage dans la mesure où ces derniers sont nés en France. À proprement parler, il serait plus juste d’évoquer un mouvement des racialisés, mais la catégorie « immigrée » est de loin celle qui a dominé en France. Beaucoup de militants parlent « des luttes de l’immigration et des quartiers populaires », ce qui me semble une formule déjà plus adaptée. Les recherches étasuniennes traitent de cette question en parlant d’« ethnicité mobilisationniste ». Les théories qui s’y rattachent envisagent l’ethnicité comme une ressource, un élément fédérateur qui est réapproprié et mobilisé dans la perspective d’une lutte sociale, dans le but d’accéder à davantage de biens ou de pouvoir.

Ces luttes sont intimement liées au processus de racialisation, parce qu’elles passent par une politisation des différentes formes de violences induites par les catégorisations ethniques. En France, il s’agit d’un mouvement fragmentaire qui a été conduit par différentes générations, au sens social du terme : la génération des « travailleurs arabes » dans les années 1970, puis la « seconde génération » dans les années 1980-90, avec tout ce que cette expression a d’illusoire. Les actions collectives menées par ces deux générations ont pris des formes très variées et s’inscrivent dans des contextes différents. Cela étant, l’objet des luttes est resté sensiblement identique au cours de ces trente ans : protester contre les inégalités en dénonçant la manière dont le racisme imprègne les différentes sphères de la vie sociale, celle du droit au séjour, du travail, du logement, ou encore de la santé. La question des crimes racistes représente également un point de similitude entre ces différents mouvements. La dénonciation de ces violences et de leur traitement a été une constante au sein de ces mobilisations.

Dans les années 1970, l’identité ouvrière et le mythe du retour au pays ont permis de délimiter la génération des travailleurs arabes. À cette période, les militants du MTA se mobilisent systématiquement contre les crimes racistes qui symbolisent d’après eux la violence plus générale, et notamment sociale, à laquelle sont confrontés les immigrés. Par exemple, dans la semaine qui suit le meurtre du traminot à Marseille en août 1973, on dénombre six morts, à raison d’un mort par jour. Les agressions se poursuivent au cours des mois d’octobre et novembre. Elles atteignent un point culminant en décembre 1973, après le plastiquage du consulat d’Algérie qui fait quatre morts et 22 blessés. Ces violences ont fait de la région marseillaise l’épicentre de la lutte des travailleurs immigrés. Dès le mois de septembre, les militants du MTA ont mis en place des commissions d’enquête populaires pour élucider les crimes, des groupes d’autodéfense, et organisé des stages nationaux des travailleurs ou de la Gauche arabe, des manifestations. Ils ont également lancé une grève générale contre le racisme, amplement suivie par les travailleurs immigrés à l’échelle régionale.

Les années 1980-90 se distinguent par le fait que le travail ouvrier se raréfie et que l’idée d’un retour au pays est progressivement abandonnée. Les membres de la « seconde génération » sont donc nés sur le territoire français dans une période de développement des grands ensembles et de constant accroissement du chômage. Ces années sont davantage marquées par une concomitance des protestations spontanées et des actions concertées. On note d’une part un usage renouvelé de l’émeute comme moyen de contester l’ordre établi et d’intervenir dans le débat public. Ce terme a acquis une connotation péjorative pour certains, mais c’est un terme déjà employé sous l’Ancien Régime et qui désigne tout simplement un soulèvement populaire et spontané provoqué par une émotion collective. Les plus médiatisées ont eu lieu au début des années 1980 puis au début des années 1990, mais ce ne sont pas des cas isolés. Les crimes racistes, les violences policières dans les quartiers populaires, mais aussi les jugements prononcés à l’issue des procès, ont régulièrement constitué le point de départ de ces protestations.

On relève d’autre part l’existence de collectifs structurés qui ont employé un répertoire d’actions allant de la grève de la faim à l’occupation d’espaces, en passant par l’organisation de rencontres nationales, de concerts ou de marches. Dans cet ensemble, la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983 est un des exemples les plus emblématiques de ce type de mobilisations. Après la Marche, les tentatives infructueuses de se fédérer à l’échelle nationale ont laissé la place à des structures qui se sont davantage concentrées sur l’action locale. La mort d’un habitant dans une cité a fréquemment donné lieu à l’organisation de marches silencieuses, à la création de comité de soutien ou d’associations.

Comment réagissent les acteurs étatiques face à ces violences racistes et ces mobilisations ? Pourquoi les parlementaires se refusent-ils à définir légalement un crime raciste ?

Entre les années 1970 et fin 1990, en ce qui concerne les crimes racistes, deux conceptions différentes d’un même phénomène ont coexisté. Pour les membres du groupe concerné, les crimes racistes constituaient une violence spécifique qui aurait mérité un aménagement des règles du droit. Pour les pouvoirs publics, il s’agissait d’une violence qui relevait du droit commun, c’est-à-dire des règles qui s’appliquent de la même manière à tous les citoyens – et il n’était pas envisageable de créer un droit particulier. Lorsqu’on étudie les débats parlementaires sur cette question, on constate que les parlementaires ont justifié le fait qu’il était impossible de créer une incrimination spécifique en se référant à la conception universaliste de la citoyenneté impliquant que le droit devait être le même pour tous.

Dans les faits, si la race tue deux fois, c’est parce qu’elle fait écho à un double mouvement porté par le droit et dans lequel les groupes minorisés sont enserrés. Le premier mouvement correspond au premier acte de la racialisation évoqué en amont. Il consiste à particulariser les individus en les catégorisant selon des critères ethniques. Cette action entraîne des inégalités de traitement, mais en raison de la stigmatisation inhérente, elle peut aussi induire des violences, des crimes racistes en l’occurrence. Le second mouvement réside au contraire dans le fait d’universaliser ces mêmes individus au moment précis où ils dénoncent la violence produite par le particularisme. Bref, cela revient à invoquer des règles communes pour des groupes qui ont auparavant été différenciés. Alors que la première violence trouve son origine dans le particularisme, la seconde réside dans le fait que ce même particularisme est ensuite occulté.

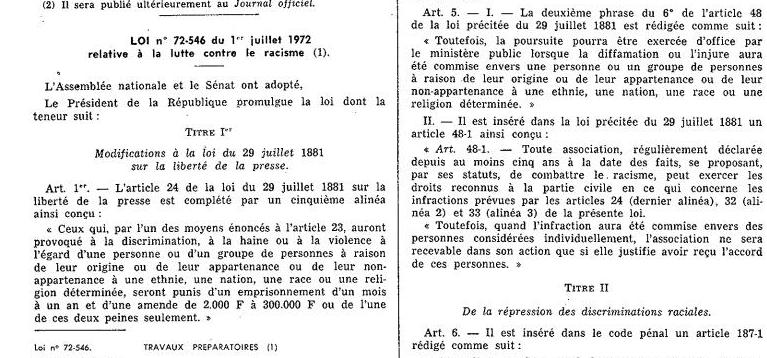

Concrètement, durant ces trente ans, alors que la question des crimes racistes a régulièrement atteint un haut degré de politisation, dans l’arène législative, un même débat a été reconduit au cours des trois principales lois portant sur la pénalisation du racisme. À chaque reprise, les parlementaires ont interrogé, puis rejeté la possibilité de définir le mobile raciste qui aurait permis de caractériser ces crimes. Par conséquent, la législation antiraciste s’est exclusivement intéressée à la répression de la parole raciste et des discriminations.

La « Loi relative à la lutte contre le racisme », promulguée le 1er juillet 1972 est considérée comme le socle de cette législation. Le Mrap et la Licra interpellaient le gouvernement depuis treize ans en faveur de sa mise en place. Elle porte sur les provocations à la haine raciale, les diffamations, les injures raciales et les actes de discrimination. Or, contrairement aux recommandations de l’ONU, elle ne prend pas en compte les agressions et homicides à caractère raciste. La question est totalement absente dans la sphère législative, comme dans celle du politique en général.

Pour ce qui est des années 1970, j’ai pu consulter les archives du Ministère de l’intérieur. Les dossiers conservés montrent que le gouvernement algérien répertoriait les violences prenant pour cible ses ressortissants et demandait régulièrement des informations au ministère de l’Intérieur français sur les circonstances des faits et leurs suites pénales. Les rapports dressés par les services de police, par les préfets, mais également par les agents ministériels en vue de répondre au gouvernement algérien nient systématiquement la présence de mobile raciste pour mettre au contraire en avant des affaires de vols, des rixes, des règlements de compte, des suicides ou des accidents.

À l’issue de la Marche de 1983, le gouvernement socialiste avait promis aux manifestants une nouvelle loi qui permettrait d’aggraver les peines dans les affaires de crimes racistes. Dans les faits, lors du vote de la loi de 1985 dé sur diverses dispositions d’ordre social, cette option a été écartée et remplacée par une mesure permettant à certaines associations de se porter partie civile dans les affaires d’homicides à caractère raciste. À travers cette loi, le mobile raciste est implicitement reconnu, mais il ne fait pas l’objet d’une définition. Un sénateur insiste notamment sur le fait que le mobile raciste représente une notion trop « vague », et par là impossible à admettre dans le Code pénal. Par conséquent, lors des procès, les conflits d’interprétation sur ce qui constitue ou non un crime raciste perdurent.

Au début des années 1990, plusieurs actes de violence racistes ébranlent à nouveau une partie de l’opinion. Différentes organisations se plaignent des insuffisances de la législation. Une nouvelle loi sur la question est alors négociée. Le mobile raciste constituait l’élément central de la proposition de loi initiale, il a une nouvelle fois été discuté, puis abandonné. La Loi Gayssot, votée le 13 juillet 1990, « tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe » renforce surtout les sanctions de la loi de 1972 et crée le délit de négationnisme.

Dans les affaires de crimes policiers en France, ou de morts pendant ou suite à des interventions policières, la dimension raciste des agissements policiers est chaque fois évacuée, rarement évoquée par les familles mêmes des victimes. Qu’en penses-tu ?

Pour ce qui est des familles des victimes, c’est une position compréhensible. Les violences policières constituent un type très particulier de faits dans l’ensemble des crimes qui sont perçus comme racistes. Par rapport aux crimes commis par un individu ordinaire, lorsque la famille tente d’avoir gain de cause, il y a une difficulté supplémentaire, dans la mesure où l’usage de la force entre dans les prérogatives des agents de police, ce qui implique que la violence peut-être considérée comme légitime.

Il faut aussi noter que, même si la législation a évolué depuis 1990, il reste extrêmement difficile de prouver le caractère raciste d’un fait. En France, le mobile raciste d’un homicide peut être pris en compte depuis la loi Lellouche votée en 2003. Les parlementaires se sont pliés aux recommandations de l’Union européenne en se rapprochant du concept de crimes de haine adopté par d’autres États. Selon les pays, quand le mobile raciste est avéré, la législation en vigueur prévoit une majoration des peines ou une peine spécifique. En France, la loi de 2003 aggrave les peines punissant « les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe » lorsque le mobile raciste est prouvé. Cela étant, c’est à nouveau sur ce point que le texte de loi a achoppé. Les parlementaires ont refusé d’inverser la charge de la preuve et ont déclaré que le mobile raciste ne serait reconnu que si l’infraction était précédée, accompagnée ou suivie de propos racistes, ce qui bien sûr n’est pas toujours le cas. Le député à l’origine de cette loi a précisé qu’il s’agissait « de rattraper le retard, de combler un vide juridique et de mettre fin à la passivité, objectivement conciliante, des autorités judiciaires ». Dans les faits, la condition qui a été posée a réduit le champ d’application du texte de loi et a limité l’impact qu’il aurait pu avoir sur la procédure pénale.

On voit aussi à travers ton travail qu’entre les crimes perpétrés par des civils français des années 1970, que certains qualifient d’arabicides, et ceux commis dans le cadre d’opérations policières depuis les années 1980, le crime raciste a changé de nature…

Pour avoir une idée un peu plus précise de l’évolution de cette violence, j’ai tenté de constituer une base de données en recensant les actes dénoncés comme racistes entre les années 1970 et fin 90. J’ai pu répertorier 731 cas. Ce n’est évidemment pas exhaustif, mais cela permet déjà de tirer quelques constats. En ce qui concerne les différences, du point de vue des victimes d’abord, les cibles sont variées, il a pu s’agir d’un individu isolé, de groupes d’individus, d’édifices publics représentant l’État algérien ou encore de cités, de foyers, de cafés fréquentés par des Maghrébins. La différence majeure tient au fait qu’à partir des années 1980, « les jeunes de banlieues » remplacent « les travailleurs arabes » qui étaient visés durant la décennie précédente. Il semble également que les violences diminuent : elles sont plus nombreuses dans les années 70 que dans les années 90, mais pour vérifier ce point, il faudrait bénéficier de statistiques plus importantes. Enfin, plus on avance dans le temps, plus l’islam est visé. L’affaire du foulard en 1989 est un marqueur fort de cette tendance qui s’est depuis accentuée.

En ce qui concerne les continuités, j’ai pu remarquer que, quelle que soit la décennie, la violence peut s’exprimer selon trois formes. On peut d’abord nommer les violences politiques exercées par des personnes qui agissent au nom de leur proximité ou de leur adhésion aux thèses de l’extrême droite. Elles donnent lieu à des attentats, des agressions ou des expéditions punitives. Il y a également des violences situationnelles. Elles peuvent avoir lieu lors d’une scène de la vie quotidienne. Pour l’auteur des faits, le but est généralement de protéger ce qu’il considère comme une propriété au sens large et subjectif du terme (sa maison, son commerce, des membres de sa famille, une femme, une fête nationale ou simplement sa tranquillité). Le passage à l’acte criminel s’explique ici par la présence de deux facteurs : d’une part la nuisance ou la menace qu’incarne pour lui la présence d’un Maghrébin et d’autre part l’idée d’un bien à protéger. Viennent enfin les violences disciplinaires, plus connues sous le nom de violences policières, et qui sont associées dès les années 1970 à des crimes racistes. La notion de discipline est intéressante parce qu’elle laisse voir ce qui est sous-jacent à ces violences, et notamment le fait d’user illégitimement la force dans le but de répondre à un désir de coercition, à une volonté de discipliner des corps catégorisés comme déviants.

Dernier élément de compréhension au sujet de ces violences : un sentiment d’injustice accompagne invariablement le récit de ces actes. Il renvoie à ce que l’on appelle une victimisation secondaire. Cette notion est d’abord apparue aux États-Unis dans les années 1970 après une scission au sein de l’étude de la criminologie, lors de l’émergence d’une criminologie critique, influencée par les mouvements néomarxistes et féministes.

La victimisation primaire désigne l’action par laquelle une personne est la cible d’une infraction et acquiert le statut de victime d’un point de vue légal. La victimisation secondaire advient au moment où cette même personne fait le récit de l’infraction dont elle a fait l’objet – lors d’un échange entre la victime et ses proches, mais aussi lors de la confrontation avec les institutions qui représentent les interlocuteurs des victimes. Il peut s’agir du système médiatique, éducatif, médical, policier ou judiciaire. Cette victimisation secondaire est provoquée par des attitudes de blâmes et d’inversement des responsabilités, par une banalisation des faits ou par l’existence d’un vide juridique.

La victimisation secondaire a d’abord été mise en évidence par les analyses féministes portant sur les violences faites aux femmes. Les premières études menées sur la question des agressions sexuelles ont par exemple montré que les victimes de viol sont fréquemment considérées comme responsables de ce qui leur arrive – ce qui, de fait, accentue la violence initialement subie. C’est sous l’influence conjuguée des mouvements féministes et des recherches conduites en criminologie victimologique que plusieurs pays ont modifié leurs législations sur le viol dans les années 1980. Dans le cas qui nous intéresse, la victimisation secondaire a été provoquée par le traitement pénal et législatif de crimes racistes qui empêchait de caractériser le mobile raciste.

On est loin ici de l’image qui domine aujourd’hui sur la victimisation. Il s’agit d’un terme qui a été manipulé et galvaudé, parce qu’il s’inscrit dans le cadre des luttes visant à imposer une représentation du monde social plutôt qu’une autre. L’idée de victimisation a souvent été retournée contre les personnes dénonçant un préjudice et exprimant des revendications pour décrédibiliser leurs paroles et déclarer qu’elles abuseraient du statut de victimes. C’est un reproche qui a par exemple été fait aux féministes, aux homosexuels et plus récemment à ceux qui ont porté publiquement la question de l’islamophobie. Pour s’opposer à ce détournement du terme et répondre à l’accusation, il faut revenir au sens initial. La victimisation primaire exprime simplement l’action par laquelle une personne va être victime d’une infraction selon une définition légale. C’est un fait, un statut dans un cadre donné, ceci n’implique en rien une posture d’éternelle victime ni une dérive vers une autovictimisation exacerbée et sans fondement.

- Rachida Brahim soutiendra prochainement une thèse intitulée « La race tue deux fois. Particularisation et universalisation des groupes ethniquement minorisés dans la France contemporaine, 1970-2003 » ↩

- Yvan Gastaut, « La flambée raciste de 1973 en France », Revue européenne de migrations internationales, no 2, 1993, p. 61-75 ; Gérard Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme en France: XIXe-XXe siècle discours publics, humiliations privées, Pluriel, Paris: Hachette littératures, 2007. ↩

- Voir Mathieu Léonard, « 1973 : un été raciste », CQFD no 115 (octobre 2013). ↩

- Abdellali Hajjat, « L’expérience politique du Mouvement des travailleurs arabes », Contretemps, no 16, mai 2006, p. 76-85. ↩