Ce texte est un montage de sept entretiens de femmes et d’hommes, entre 16 et 40 ans, qui ont en commun d’avoir participé, à l’occasion de manifestations, à des affrontements avec la police ou aux bris de devantures – de banques ou d’agences d’intérim notamment – le long du parcours. Une histoire toute récente pour certain·es ; pour d’autres, une pratique qui remonte à plusieurs mouvements sociaux.

Il ne s’agit ni de revenir sur le mouvement contre la loi Travail et son cortège de tête ni de proposer une réflexion politique sur l’usage de la violence ou la détestation de la police, mais de s’arrêter sur ces corps et ces subjectivités pris dans des pratiques risquées, réfléchies, jouissives, sérieuses – ou pas.

Ce texte est issu du quatrième numéro de la revue papier Jef Klak, « Ch’val de course », encore disponible en librairie.

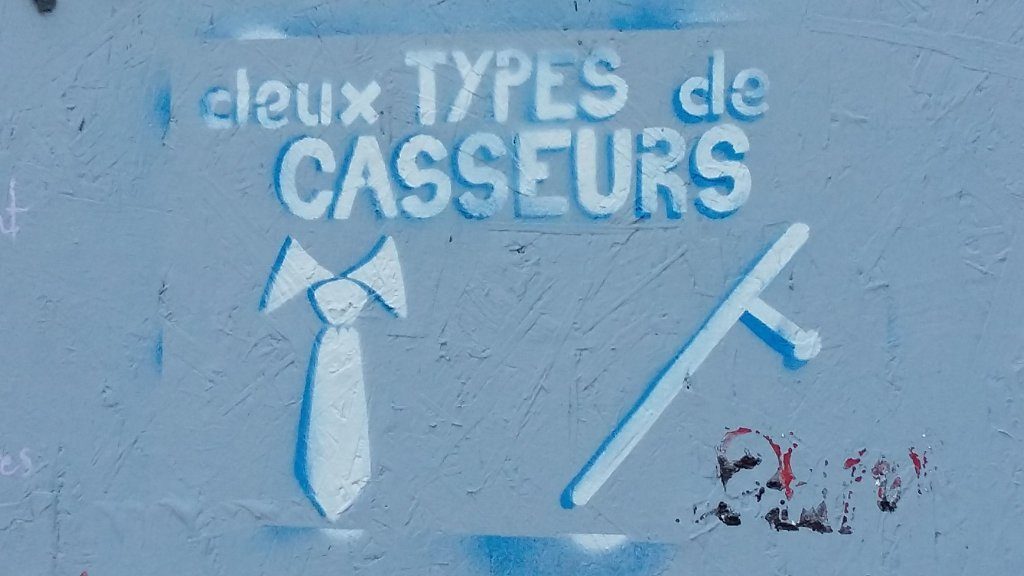

Image de une : Antoine Marchalot

Autres images : La rue ou rien et Graffitivre

Télécharger l’article en PDF.

Jouissance et conquête spatiale

Arrive le moment où tu t’habilles et que, tout autour de toi, les autres s’habillent aussi. La foule se masque, la tension devient palpable. Tu reconnais tes amis sous leurs camouflages. Tu repères d’autres groupes avec lesquels se coordonner. Tu prends la mesure des forces en présence. Depuis que tu as enfilé ta cagoule, tu es observé par tout le monde. Tu sors le marteau que tu as préalablement volé dans un magasin de bricolage et dont il te faudra te débarrasser à la fin. Tu es au niveau d’alerte maximum : tu tournes la tête sans arrêt, tu regardes les flics, les manifestants, les passants et les devantures qui bordent le boulevard, tes cibles potentielles. Aux aguets. Tout à coup, le bruit d’une vitrine qui explose – c’est un son fantastique – annonce que ça commence. Tu te demandes comment va réagir le reste de la manifestation et comment vont réagir les flics. Une fois que ce premier coup est porté, tu te sens paradoxalement un peu plus tranquille ; certains se rapprochent et t’entourent pour te protéger, d’autres s’éloignent assez rapidement. Ensuite, tout s’enchaîne. Tu regardes au loin. Une cible à droite. Tu sondes du regard ton groupe affinitaire. Bientôt. Bientôt. Boum ! Tu retournes dans la foule. Moment d’apaisement. Tu repères une nouvelle cible, la tension monte : boum ! Retour dans la foule, satisfait, jusqu’à la prochaine attaque.

Manif lycéenne du matin, au départ de Nation. Notre objectif est de nous rendre Place d’Italie d’où part la manifestation syndicale de l’après-midi. On doit être 500 dans le cortège de tête. Une ligne de police nous sépare du cortège de l’AG lycéenne. On s’engage sur un pont. En face, une autre ligne de flics. Je suis derrière la banderole. Autour de moi, personne que je connaisse. Il doit bien y avoir quelques visages familiers sous les cagoules mais personne d’assez proche pour que je l’identifie masqué. Je pousse avec tous ces inconnus parce qu’à ce moment-là il faut pousser, sinon on ne passe pas. Sur les ponts, la police n’a pas le droit de gazer mais ils lancent des grenades de désencerclement à nos pieds, sous la banderole. Bien sûr j’ai peur, mais j’ai le sentiment que si je me fais attraper, des gens vont venir me chercher comme si c’était eux-mêmes qu’il fallait sauver. Les policiers n’arrivent pas à nous repousser ; ils reculent petit à petit. Arrivés au bout du pont, leur ligne se brise en deux et nous nous engouffrons. On franchit le pont : c’est l’euphorie ! Jusque-là, je ne connaissais pas ce sentiment d’être si fort collectivement. Une fois que tu as vécu ça, tu as envie que ça se reproduise tout le temps, tu ne veux plus jamais que ça s’arrête.

Ce jour-là, les syndicats n’appelaient pas à manifester à Nantes. Nous nous retrouvons assez peu nombreux au rendez-vous – 1 500 environ. J’arrive seul en manif. J’y vais tranquille pour voir ce qui se passe. J’ai pris le minimum avec moi : une bombe de peinture et de quoi me camoufler. Sur place, je retrouve des potes. La manif part ; il n’y a pas trop de flics. L’ambiance est calme. On commence à faire des tags, assez timidement. On parcourt quelques rues commerçantes et on arrive sur le cours des 50-Otages, un des axes principaux de Nantes. Tout à coup, quelqu’un sort une meuleuse à batterie de son sac et commence à attaquer le rideau de fer du bureau du Parti socialiste. Toute la manif s’arrête et encourage les copains qui meulent. À une dizaine de mètres, se trouvent quelques policiers qui ne comprennent pas trop ce qui se passe et ne savent pas comment réagir. La caméra de surveillance à proximité est attaquée. Une brèche est faite dans le rideau de fer ; on casse les fenêtres. Les policiers se rapprochent et comme nous ne sommes pas extrêmement nombreux et pas assez équipés pour tenir un affrontement, nous bougeons. On se retrouve dans des rues dans lesquelles les manifestations ne vont jamais normalement. On tague. C’est vraiment une balade. Petit à petit, on se met à méthodiquement défoncer toutes les banques qu’on croise mais dans une ambiance très apaisée. Puis des manifestants se mettent à entrer dans les agences : ils jettent à la rue les ordinateurs, les chaises, les bureaux, les plantes vertes, tout. Arrivés devant la préfecture, la police charge. Le groupe se scinde puis se regroupe sur l’esplanade de la tour Anne de Bretagne. Concours de circonstances : on se retrouve devant le Go Sport. Les immenses vitres du magasin tombent ; certains partent avec des chaussures, des vélos. De très jeunes gens chopent un extincteur et aspergent une banque. On a l’impression que tout est possible ; les gens se permettent des choses que d’habitude ils ne se permettent pas. C’est ça que j’adore : la liberté qui s’ouvre à ce moment-là. On se retrouve sur les quais et on voit arriver en face de nous une dizaine de fourgons qui remontent en sens inverse la rue qui nous borde. On a tous les mains pleines de bouteilles vides ramassées un peu plus tôt dans un container à verre renversé. C’est le tir au canard. Très marrant ! Après cela, tout le monde se change et d’un commun accord on se retrouve à Nuit Debout. En tout, cela aura duré trois heures.

Une fois le pont passé, les flics sortent des gazeuses familiales et aspergent tout le monde ; on ne le sent même pas tellement on est contents. On les a repoussés sur la moitié de la longueur d’un pont ! Ils continuent à nous lancer des grenades de désencerclement mais je me sens intouchable. C’est là que je m’en prends une. Sur le coup, je ne comprends pas ce qui m’arrive. J’ai l’impression que mon pantalon a été entièrement brûlé sur mes deux cuisses. Je regarde, je ne vois rien mais ça me fait terriblement mal. J’ai peur d’avoir quelque chose de grave et je panique. Un street-médic 1 vient me voir et me dit d’attendre qu’on soit Place d’Italie pour être plus tranquilles. Je prends mon mal en patience et la douleur diminue. En fait, j’ai juste un bon hématome. Les copains me rassurent et me disent que ça y est, je suis baptisé et c’est cool. Plus tard, j’ai acquis un peu d’expérience, j’ai appris à repérer les grenades, à reconnaître les bruits, à les éviter. J’aurais pu rentrer chez moi mais je décide de rester à la manif de l’après-midi. Le matin a été tellement exaltant, je veux que ça continue. Ce jour-là, il pleut : arrivés à Nation on est tous trempés, on a de l’eau plein les godasses, on grelotte, je boîte un peu, mais on est incroyablement joyeux.

À quoi tient notre jouissance première ? À une histoire de liberté et de réappropriation d’un espace urbain. Ce n’est pas du tout symbolique ou théorique. Chaque petite conquête spatiale – une rue, un franchissement de seuil – est un immense plaisir. Tu réalises : « Ah, tiens, je peux aller ici, mes pieds peuvent marcher là ! » Je l’ai surtout vécu pendant le mouvement contre le CPE. Les manifs sauvages qui partent de Belleville et qui vont n’importe où. Quel bonheur de gueuler dans la rue à 50 ! Qu’est-ce que je me sentais bien dans Paris alors ! Même les jours où il n’y avait pas de manifs… Un mouvement social, ça embellit une ville, on la redécouvre, on s’y sent plus libre, tout est plus aimable. Et ce n’est pas qu’un plaisir esthétique : c’est vital.

***

Tenir et déborder

On est là. On observe le nombre qu’on est, puis la ligne de policiers face à nous. Et on se dit : « Mais si on tient, ils n’arriveront pas à nous faire reculer, il faut que tout le monde tienne. » D’ailleurs, certains crient « Restez, il faut qu’on tienne ! » Ils ont raison : on peut rester et, du coup, il faut qu’on reste !

Les raisons des affrontements sont assez primitives mais c’est important le primitif, c’est la survie. « Comment vivre ensemble ? » est une question plus primitive qu’intellectuelle. La question de l’espace aussi.

Mon objectif n’est jamais de m’en prendre à la police en tant que telle. Selon moi, leur envoyer des projectiles relève du folklore, du rituel. Ça ne m’intéresse pas. Et cela me fait trop peur pour que j’y prenne du plaisir. Les policiers sont préparés à recevoir nos cailloux, ils glissent sur leurs protections en plexiglas, ça ne laisse aucune marque. Surtout, c’est attendu. Toute ma vie, j’ai fait exactement ce qu’on attendait de moi ; je ne vais pas continuer à le faire en manif. La destruction de matériel, laisser une trace de notre passage en détruisant banques, agences d’intérim et agences immobilières, me parle beaucoup plus. Et ce n’est pas tant pour les effets que ces destructions auraient sur le capital que le sentiment de liberté, de prise sur ma vie, que cela me procure. La casse, c’est gratuit, ça n’a pas de sens. Ce qui en a, par contre, c’est qu’il y ait des gens qui cassent, qui s’autorisent à le faire, qui mettent leur corps en jeu pour le faire.

Parfois, j’en ai marre de l’apologie romantique de la violence mais il faut dire aussi que, ce printemps, ce sont les affrontements et la casse qui ont permis d’attirer tant de lycéens dans des manifs qui, sans eux, auraient ressemblé aux habituelles marches syndicales avec des ballons et de la musique de merde. Ça nous a donné de l’énergie à tous, ça nous a donné la force d’y aller. J’espère que les gens ne vont pas se ranger et se contenter de faire des manifs qui vont d’un point A à un point B.

Passer le barrage du pont, ça nous permettait de continuer la manif. On avait un objectif. Quand on balance des bouteilles à l’arrivée à Nation, c’est juste l’expression d’une rage de ne pas avoir réussi à faire quoique ce soit le long du cortège. On déverse notre frustration même si ça ne sert plus à rien.

Briser une vitrine, c’est symbolique mais il faut le faire. Il faut que ça déborde. Une manifestation ça n’a pas d’intérêt si tu restes dans le cadre que la police a fixé. La question n’est pas forcément d’être violent, mais de sortir de ce qu’ils nous ont accordé comme trajet, sortir de ce qui nous est imposé. Et si, pour ce faire, on doit user de violence, usons de violence.

On se pose tous la question à un moment ou à un autre : est-ce que caillasser la police sert à quelque chose ? On entend des gens nous dire qu’on est manipulés par le gouvernement, que les dégradations desservent le mouvement. Parfois on doute, on se demande s’ils ont raison. Mais on finit toujours par se dire que c’est complètement légitime et qu’il ne faut surtout pas qu’on arrête.

***

Le corps, la peur

La veille d’une manif, je me prépare un peu. Je me demande ce que je vais faire, ce que je vais essayer de nouveau, et je m’équipe en fonction. Le matin même, l’appréhension monte. J’arrive au rendez-vous avec la boule au ventre, la même que je peux ressentir avant de monter sur scène au théâtre. Je ne sais pas ce qui va se passer mais je sais qu’il va se passer quelque chose.

Moi, j’ai extrêmement peur de la police, même d’un simple contrôle d’identité. Le jour où on a franchi le pont, ma peur a totalement disparu. Ça a duré un temps et puis elle est revenue, telle quelle. Depuis, pas une seule fois, je n’ai pu l’oublier. Il m’arrive encore de lancer des cailloux et des bouteilles mais très occasionnellement, quand je me sens vraiment en sécurité – s’il n’y a pas de baqueux 2 dans les parages et que je pense avoir largement le temps de provoquer la ligne de CRS et de retourner au milieu des spectateurs sans encombre. Je ne prends plus de risque, je fais hyper gaffe.

Je n’ai pas tellement peur physiquement, je suis un peu casse-cou. Chez moi, la peur juridique prime. Là, je ne fais pas le malin : l’idée même de me retrouver en comparution immédiate m’empêche de dormir. La prison m’a toujours terrorisé. La peur de la perte de mois et d’années de ma vie me fait bien plus peur que quelques coups de tonfas 3.

Je suis en première ligne. Les policiers nous chargent et nous tapent et on ne peut pas bouger parce que le cortège est extrêmement dense, on est tassés les uns sur les autres. Je me prends un gros coup de matraque sur le crâne. Je suis sonné. Pour ne pas tomber, je me cramponne aux deux personnes à mes côtés. Je mets deux minutes au moins à reprendre mes esprits. Je devrais peut-être sortir, aller à l’hosto ou au moins redescendre et faire autre chose mais – là on pourrait me reprocher une certaine fierté virile, l’envie d’en être – je décide de rester jusqu’au bout et d’enchaîner le soir deux manifs sauvages. C’est en rentrant chez moi que je réalise que mes cheveux sont collés parce que j’ai saigné. Mon crâne est ouvert.

Des copains sont allés en prison, d’autres ont été perquisitionnés, d’autres encore ont été assignés à résidence, mais, aujourd’hui, c’est surtout la peur physique qui me retient.

On a toujours peur. Je ne connais personne qui n’ait pas peur. Sur les vidéos de casseurs encagoulés, on a l’impression d’observer des individus froids et déterminés, surpuissants, qui cassent avec flegme toutes les vitrines qu’ils croisent. Mais il faut se dire que les cagoules masquent les émotions qui passent sur nos visages. À chaque fois que je fonce sur une cible, que je sors mon marteau, que je donne un coup dans une vitrine, mon cœur bat plus vite. On flippe ! Parfois, les gens autour arrivent à me mettre en confiance ; la peur s’atténue mais elle est toujours là.

Ce qui pose problème dans mon groupe, c’est l’ambiance hyper-viriliste. Tu es censé aimer être violent, aimer t’en prendre aux keufs ; tu es censé savoir le faire et ne pas avoir peur. On ne pense pas à notre protection parce que nous sommes supposés être des warriors. Même après que des copains ont été arrêtés, on n’a jamais réussi à se demander comment se protéger collectivement. Simplement, ceux qui s’étaient fait prendre ont arrêté d’aller en manif. D’autres ont arrêté de se cagouler et de participer aux affrontements ou à la casse. Tout le monde s’est mis à flipper, mais sans qu’on se le dise, parce que c’est un peu la honte.

J’ai l’impression ne pas pouvoir dire au sein de mon groupe : « Moi, les gars, j’ai peur de la police ». Je voudrais pouvoir le faire sans qu’on me voit comme un peureux. Je voudrais qu’on en parle entre nous. Comment ceux qui n’ont plus peur de la police s’y sont pris ? Quelles sont les ressources qui leur ont permis d’en arriver là ? Qu’est-ce qu’on met en œuvre ? Parce ce que moi, maintenant, quand ça chauffe, j’ai tendance à reculer ; si tout le monde fait ça, on ne passe pas. C’est indispensable d’arriver à dépasser collectivement la peur de la police. Pour cela, il faudrait des discussions plus poussées sur la stratégie, sur les manières de se protéger, il faudrait que j’évolue avec des personnes en qui j’ai pleine confiance, me faire choper avec eux, qu’on se fasse mal ensemble.

Je préviens d’emblée que je ne compte pas porter la banderole pendant des heures mais si, ce sont bien les deux seules filles du groupe qui se retrouvent à la tenir tout au long du parcours. Les mecs du groupe sont super égoïstes : ils s’amusent à casser des vitres, à balancer des trucs sur les keufs planqués derrière nous. Quand on leur demande de prendre la banderole, ils se cachent, ils font les gamins. À un moment, on se retrouve face à la police et tous les garçons s’excitent et se mettent à crier « Ahou ! Ahou ! » sans faire attention à nous, sans se rendre compte qu’ils me projettent littéralement sur le policier qui est en face de moi – la banderole n’est pas renforcée. Les mecs voient bien que je ne fais pas 200 kilos, ils pourraient éviter de se servir de moi comme d’un bouclier. Derrière mon épaule, se trouve un mec qui tape sur le flic devant moi. Je suis coincée entre les deux. Le policier lance deux grenades assourdissantes à hauteur de pied. Là, je crois que je vais mourir, que mes orteils sont réduits en poussière, que je vais découvrir, en enlevant ma chaussure, que je n’ai plus de pied. Et personne ne m’aide. En fait, ma blessure n’était pas si grave – deux jours après, je pouvais remarcher – mais à partir de cette fois-là, j’ai commencé à flipper. J’ai réalisé que si je me faisais niquer en manif, je ne pouvais compter sur personne.

J’ai un peu honte de ne plus réussir à aller en manif. Et ça m’ennuie, parce que j’ai envie que ça continue.

J’ai rarement une confiance totale dans le collectif en manifestation. Ce qui m’effraie le plus, ce sont les mouvements de foule. Dans les premières manifs contre la loi Travail, surtout dans les manifs lycéennes, c’était assez flippant : à chaque gros bruit, tout le monde se mettait à courir dans tous les sens. Mais ça n’a pas duré trop longtemps, après deux-trois journées de mobilisation, on a appris qu’il ne fallait pas reculer dès qu’il y avait un pétard lancé, ni s’enfuir à la moindre charge.

Subitement, on réussit à partir à 2 000 dans une petite rue perpendiculaire au cortège. Les flics nous bloquent et nous aspergent de lacrymogène de part et d’autre. Ils serrent, ils serrent et je me dis que, s’ils continuent, des gens vont étouffer ou se faire piétiner. Moi, ce qui me sauve, c’est que j’ai à côté de moi une fille en train de faire une crise d’asthme. Un truc de malade. Je l’agrippe et on parle. Ça me calme : je me sens responsable d’un truc.

Dans un nuage de lacrymo, tu n’arrives plus à respirer, tu as l’impression d’étouffer, tu ne sais plus où tu es, tes sens sont brouillés. Tu ne sais plus vers où tu cours et tu sais que là tu risques de te faire attraper, défoncer la gueule et embarquer. Même avec un peu d’expérience, ces instants-là restent terrorisants. Les gaz, c’est efficace.

Il y a un ami de mon père qui a pris un tir de Flashball dans l’œil. J’ai un copain qui s’en est pris un dans la joue. Et je connais un mec qui s’est fait tirer dans la mâchoire et qui vit aujourd’hui avec une plaque en métal sous la peau. C’est mon cauchemar. Je ne peux plus aller en manif comme avant. Je pourrais m’acheter des lunettes militaires à 50 € mais de toute façon, les keufs les confisquent.

Et puis, il y a la peur de la mort. J’étais à la manif au cours de laquelle Rémi Fraisse s’est fait tuer. J’étais sans doute mieux équipé que lui, j’avais un casque et un K-way sur lesquels les grenades glissent en général, mais il s’est fait buter à côté de moi ! Forcément, ça me confronte au fait que j’aurais pu mourir. Tu te prépares forcément à cette éventualité-là aussi : est-ce que mes idées et la façon dont je les vis valent le coup de crever pour elles ? Bon, en réalité, je ne me dis pas tous les jours « je vais crever pour mes idées », mais je sais que je fais face à des conséquences éventuellement irréversibles.

***

La bonne distance

En manif, je suis obligé de laisser la raison au panier parce que si je réfléchis deux secondes, je réalise que tout ça est d’un ridicule absolu. Parce qu’on n’a aucune chance. D’un côté, il y a quarante pelés avec deux maillets et trois cailloux et, de l’autre, il y a un corps institué de ce monstre froid qu’est l’État. En face, ils sont mille fois plus forts et, en fait, ils ne sont jamais atteints. Alors que nous, on se fait laminer. Il faut apprécier le dispositif et prendre tout cela comme un jeu. C’est vital intellectuellement. Si on se donne trop d’importance, c’est écrasant.

Est-ce que c’est sérieux ? Oui, dans la mesure où ça prend énormément de place dans ma vie. Par exemple, je fais beaucoup de sport parce que ça me permet d’être plus à l’aise physiquement dans les moments d’affrontements. Je me donne les moyens de ne pas me faire arrêter, d’être en mesure de courir vite. Le temps du mouvement, j’ai arrêté de boire. Je ne prends pas ça à la légère. Mais si ça devient trop grave, si on n’arrive plus à se marrer dans ces moments-là, alors quelque chose ne va pas. Il faut que ça reste un espace de liberté.

C’est carrément un jeu. Sous la cagoule, les gens rigolent. Certains doivent faire ça avec sérieux mais ils ne doivent pas tenir bien longtemps parce que le sérieux fatigue vite. Quand tu lis les comptes-rendus de manif sur Paris Luttes Info, tu réalises que les gens se marrent. Ils ont pris des risques insensés et pourtant ils font des blagues.

Même si on s’amuse, on ne se départit jamais d’une certaine gravité parce que l’on met notre corps en jeu et que les conséquences sont parfois terribles.

Des amis, suite à l’histoire de la voiture de police brûlée 4, se sont retrouvés en prison. À partir de là, ma haine contre la police a pris une nouvelle dimension. Je n’avais pas moins peur qu’avant mais j’y allais plus volontiers. J’y allais pour mes potes qui ne pouvaient pas y être. Je me donnais : j’étais devant, je n’étais plus aussi prudent. Et je lançais pour toucher.

Il y a des corps dans la société dont le quotidien est de nuire aux autres. Les flics en font partie ; les contrôleurs aussi. On peut rajouter les huissiers. Voilà, il n’y en a pas tant. Ce sont des ennemis politiques, fondamentalement. Mais, à chaque mouvement, je me demande : qu’est-ce que ça voudrait dire qu’il y ait un mort du côté des flics ? Est-ce que j’en ai envie ? Je me pose sans arrêt ces questions-là, ce qui prouve que d’un point de vue théorique, je n’avance pas beaucoup. On est dans des zones un peu primaires parfois, ma haine est viscérale et c’est problématique pour moi. Je suis obligé de me répéter : « Non, je ne souhaite pas la mort d’un homme. »

La question de savoir si je vais ou non blesser un flic en lui balançant quelque chose ne se pose pas trop. Souvent nos flux incessants de lancers de cailloux sont des tirs de barrages pour qu’ils ne s’approchent pas trop, pour les dissuader de tenter une percée individuelle qui leur permettrait de choper un camarade. Il m’est arrivé d’espérer toucher un agent en particulier : quand, pour charger, ils cassent le cordon de boucliers et qu’ils s’exposent, j’ai un malin plaisir à essayer de les viser un peu correctement afin peut-être de les faire reculer, de casser la charge.

Ce que j’aime, c’est envoyer des œufs de peinture sur les keufs. On le faisait systématiquement pendant les premières manifestations lycéennes du mouvement. Les CRS repeints de toutes les couleurs, c’est vraiment trop drôle. Au bout d’un moment, on n’a plus pu le faire, on se faisait contrôler tout le temps et un copain s’est fait arrêter parce qu’il avait des œufs sur lui. Il faut dire aussi que c’est extrêmement chiant à préparer.

Le nombre de filles et de mecs qui balancent des projectiles avec une grosse banane ! Je pense que la majorité de ceux qui le font ne se prennent pas trop au sérieux. Ils ont cette bonne distance qui consiste à ne pas s’imaginer que le résultat du lancer de projectile va permettre de conquérir quelque liberté que ce soit tout en admettant que le fait de lancer un truc en direction d’un flic est une réjouissance non négligeable.

Je ne vois pas du tout ça comme un jeu : je vais construire ma vie autour de la lutte. Avant le mouvement, je pensais terminer mes études, j’envisageais une carrière dans un bureau. Maintenant, plus du tout. Je veux avoir pour seul travail la lutte et vivre, à côté, des passions.

Est arrivé un moment de ma vie où on me demandait de choisir ce que je voulais en faire. Et je n’avais pas d’idée, ou bien je n’avais pas envie de choisir. Je me disais que je trouverais du plaisir et du sens à vivre à travers des formes de conflictualité qui induisent une implication physique. Transformer le monde et y trouver une place. Aujourd’hui j’ai parfois l’impression d’être un peu bloqué. Il y a d’autres choses que la lutte qui me tiennent à cœur et qui passent après. Mes proches, surtout, me reprochent mon manque de distance. J’aimerais prendre des vacances mais chaque fois je suis rattrapé par des évènements où je ne peux pas m’empêcher d’aller : tel péril sur Notre-Dame-des-Landes, telle manifestation, un mouvement social. Il m’arrive de me dire, moitié en rigolant, moitié sérieusement, que si je n’y vais pas, il ne va peut-être rien se passer. En tout cas, si je n’y vais pas, je culpabilise de ne pas y être et je suis triste de rater quelque chose. Parce que ce sont des moments joyeux, où je trouve une ville belle, les gens beaux, où je me sens bien. C’est important d’arriver à croire encore à des trucs, que tout ne soit pas figé, ne pas se sentir simples spectateurs de la marche du monde.

- Les street-médics sont des manifestants qui, seuls ou organisés en collectif, soignent les victimes de violences policières. Ils disposent en général d’un matériel rudimentaire qui leur permet de porter les premiers secours. ↩

- Policier membre d’une BAC, brigade anti-criminalité. ↩

- Le tonfa est une matraque en polymère qui dispose d’une poignée perpendiculaire. ↩

- Au plein cœur du mouvement contre la loi Travail, les syndicats de policiers organisent un rassemblement « contre la haine anti-flic » place de la République à Paris où se tient alors Nuit Debout. Aux abords de ce rassemblement des contre-manifestants s’en prennent à une voiture de police qu’un fumigène finit par enflammer. Fin 2017, sept personnes accusées – sur la base notamment d’un témoignage anonyme d’un policier du gouvernement – d’avoir participé à l‘échauffourée ont été condamnées à de lourdes peines. L’un d’eux, Antonin Bernanos, est encore incarcéré à la prison de Fleury Mérogis.. ↩