Produit hybride du complexe militaro-scientifique et de la culture hacker des années 1960, les jeux vidéo continuent d’alimenter tout à la fois inquiétudes et engouements. S’il est naturel de se demander comment, de quoi, et par qui ils sont conçus, on peut aussi chercher à savoir ce que fait un joueur devant l’écran, et quelles puissances il y trouve. C’est la démarche de Mathieu Triclot, auteur de Philosophie des jeux vidéo, paru en 2011 chez Zones. En investiguant les fonctions remplies et la place occupée par l’expérience vidéoludique dans l’histoire et dans notre quotidien, il réactive le corps au centre de cette pratique. Son action se limite-elle alors aux règles de l’informatique, ou peut-elle devenir subversive ?

Comment fait-on des jeux vidéo un objet philosophique ?

J’ai commencé à m’intéresser aux jeux vidéo avec le sentiment que le savoir produit était en décalage avec ce que je cherchais. Tout ce qu’on trouvait comme recherches sur le sujet appartenait aux game studies, qui essaient de comprendre le jeu vidéo du point de vue de ses contenus ou des systèmes de règles, dans la continuité des savoirs professionnels du game design. Par ailleurs, les axes de recherche étaient souvent paramétrés par la commande industrielle qui fait vivre les laboratoires universitaires. Mes intérêts me portaient davantage vers ce qu’on pourrait appeler, par contraste, des play studies, c’est-à-dire une étude des pratiques, des plaisirs ou des dégoûts qu’on peut ressentir en jouant à un jeu. Cette approche s’inspire des théories du spectateur, ou de celles de la réception. Je me suis beaucoup appuyé sur une certaine tradition freudo-marxiste, dans les études de cinéma, comme les écrits de Christian Metz 1.

Cela veut-il dire s’intéresser à l’interactivité des jeux vidéo ?

La notion d’interactivité a été longtemps mise en avant par les joueurs, les professionnels ou la presse spécialisée. C’est un terme qui porte un désir de légitimation, en cherchant à différencier le jeu vidéo d’autres formes censées être plus passives : le cinéma, la littérature, etc. Mais je crois que c’est aussi un obstacle épistémologique. La passivité est certes présente dans ces médias, elle peut même se révéler être une qualité appréciable, mais elle se double toujours d’une activité du lecteur, ou du spectateur. Dans toutes les formes culturelles, on a un dosage de passivité et d’activité – y compris en jeux vidéo.

On trouve d’intéressantes descriptions de ces alliages de passivité et d’activité en théorie du cinéma. Metz détaille le puissant effet d’engagement dans les films, qui s’obtient par la rencontre entre, d’un côté, une posture corporelle et psychique relâchée, à la limite du sommeil, et le dispositif de la salle de l’autre. Cette passivité permet le transfert vers les figures en acte à l’écran. Le travail de Linda Williams sur les « films de corps 2 » précise ce fonctionnement. Le mélo, le porno, le film d’horreur – ces trois genres grossiers (gross), qui rebutent la critique sérieuse bourgeoise – ont un point commun, en dépit de toutes leurs différences : les corps spectatoriels se laissent contaminer par les extases qui traversent les corps à l’écran. On mesure la réussite du film à la qualité de cette contagion : l’héroïne pleure, la salle pleure ; l’héroïne jouit, la salle jouit… Si « interactivité » signifie une coupure entre un nouveau média actif et de vieux médias passifs, on rate la question des dosages de passivité et d’activité dans les expériences culturelles.

Qu’est-ce qui fait alors la spécificité culturelle des jeux vidéo ?

La situation des corps en jeux vidéo repose sur une « différence de potentiel » : d’un côté, on a un corps virtuel (l’avatar), plongé dans un univers immense, qui accumule les prouesses gestuelles, de l’autre, un corps vivant (le joueur), installé dans son salon, qui se contente de petits mouvements des mains. Aujourd’hui, il y a une forme de délire autour de la réalité virtuelle, qui nous vend la promesse de fusion entre le joueur et l’avatar : mon propre corps serait à terme immergé dans le monde de la fiction. C’est présenté comme un progrès, mais cela revient à détruire le décrochage entre les corps qui est au cœur de l’expérience ludique. Imaginons un instant la situation inverse : si nous avions toujours été totalement immergés en personne dans les fictions que nous consommons, le premier qui réinventerait le canapé, la passivité, la prise de distance, nous apparaîtrait comme un génie…

Dans la lignée de l’anthropologie d’André Leroi-Gourhan, il est important de ne pas perdre de vue la part des corps dans la culture : au cinéma, on exploite la persistance rétinienne ; dans la réalité virtuelle, on fabrique une illusion de présence en trompant l’oreille interne. En jeux vidéo, on exploite l’effet d’une boucle interactive avec la machine informatique : j’entre des informations, la machine m’en renvoie d’autres, auxquelles je dois réagir, etc. Il y a quelque chose de vertigineux là-dedans. Asteroids, vieux jeu d’Atari des années 1970, est extraordinaire à cet égard – un petit vaisseau parcourt un labyrinthe, le joueur doit tirer sur des astéroïdes qui lui arrivent dessus. Le rapport à l’espace est prodigieux : l’écran est le reflet, en temps réel, des gestes effectués par le joueur. C’est un espace vivant qui ne se résume pas au cadre fixe du labyrinthe dans lequel on se déplace ; tous les mouvements du joueur sont traduits sous forme audiovisuelle, et il réagit en retour à leurs modifications. Il s’agit d’une forme de synesthésie, de transformation des modalités sensorielles – comme si l’on jouait avec une image de son corps et de ses rythmes à l’écran. Le tout avec une dimension de déconnexion, dans lesquelles ma conscience est débordée : le jeu va trop vite pour moi, et en même temps, ma main peut faire le geste qui sauve.

Ce qui est passionnant dans les jeux vidéo, c’est leur caractère louche : à la fois par la manière dont ils procurent l’expérience d’un état second, et aussi par l’inquiétude qu’ils provoquent chez les observateurs extérieurs. Cet objet est tellement illégitime que, pour écrire sur les jeux vidéo, la plupart des chercheurs se sentent obligés de prendre sa défense – martelant qu’il s’agit d’un divertissement familial innocent et sain. Alors que l’intérêt réside précisément dans les effets étranges qu’il produit.

N’y a-t-il pas un paradoxe entre l’idée de débordement et le lieu commun du joueur qui serait complètement déconnecté de son corps ?

Les descriptions du processus hypnotique, par exemple chez Roustang 3, ressemblent beaucoup à l’expérience du joueur : l’immobilité générale du corps, la mobilité qui se concentre dans les mains et les yeux, la libération de l’imagination par des évocations visuelles. À l’autre pôle, il y a la transe, caractérisée par un débordement corporel. L’analogie entre les jeux vidéo et ces deux expériences – l’hypnose et la transe – est très instructive. Ce sont des phénomènes extrêmement étendus, dans un continuum qui va du ravissement et de l’extase immobile à des conduites motrices complètement folles. Ce qu’on apprend en lisant la littérature ethnographique sur ces sujets, c’est que la transe ne se déclenche jamais automatiquement, par exemple par un rythme de tambours : il faut non seulement accepter d’y rentrer, mais aussi se la fabriquer. En ethnomusicologie, on s’étonne aujourd’hui que quelque chose d’aussi important dans toutes les sociétés ait pu être rayé de la carte. La grande hypothèse que l’on peut énoncer, c’est que ces phénomènes, qui étaient collectifs pour la plupart, ont été individualisés, privatisés, marchandisés. Or que sont les jeux vidéo ? Des distributeurs de petites transes domestiques, individuelles et quotidiennes.

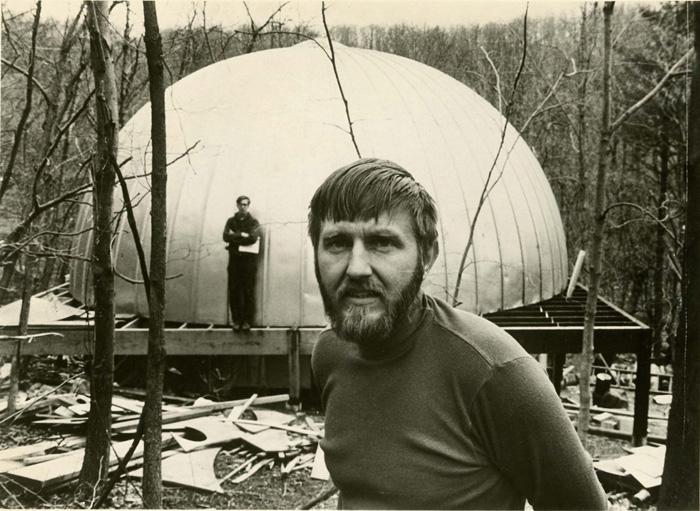

Pour comprendre cela, il faut replacer les jeux vidéo dans le contexte où ils ont émergé. Ils apparaissent à un moment où toute une série de dispositifs sort des laboratoires ; ils sont appropriés par la contre-culture des années 1960 – à travers l’usage des stroboscopes, des installations multimédia, des acid tests et de toute la vogue du bio-feedback 4. Ce sont des dispositifs qui plongent les spectateurs dans des boucles d’images et de sons, comme le Movie Drome de Stan VanDerBeek ou les installations du collectif USCO qui visent à simuler techniquement la prise d’hallucinogènes. Les jeux vidéo ont pris le relais de cette individualisation des technotranses.

S’agit-il d’analyser la relation du joueur avec l’écran ?

Pas seulement. Si on veut comprendre pourquoi on joue, il ne suffit pas de regarder le jeu. Il faut décrypter la situation des gens qui y jouent, et ce qui se joue à travers le jeu. J’ai mené un entretien avec une dame qui joue toute la journée à des jeux Facebook sur son ordinateur. Ce qui l’intéresse – aussi –, c’est qu’elle peut communiquer avec sa fille à travers le jeu. Par exemple, quand ça ne marche pas, c’est formidable, parce qu’elle y trouve une occasion pour appeler sa fille et lui demander de l’aide. Ce qui me fait penser qu’il faudrait inventer plus de jeux qui ne marchent pas ! Même les pratiques solitaires des jeux vidéo ont une dimension sociale : elles n’existent que parce que tu peux en discuter, parce qu’elles sont partagées sur des forums, parce qu’elles sont mises en commun. Il en va de même pour la lecture la plus intime de Proust : elle n’existe pleinement qu’inscrite dans un champ qui lui accorde du sens, où la discussion et le partage sont possibles… Cela vaut pour l’ensemble des pratiques – même les plus populaires, les moins nobles en termes de stratification culturelle. Pour comprendre Candy Crush, on ne peut pas se contenter de regarder le game design – le contenu est débile, mais ce n’est pas cela qui compte, c’est ce qu’il permet de faire : créer un moment pour soi, voire un oubli de soi. En somme, le jeu vidéo reprend ainsi à son compte des aspects fondamentaux de notre être social : transe, réflexivité, méditation, affairement, divertissement, etc.

Le jeu présente une situation d’une grande pureté par rapport au bordel qu’est la vie ambiante, avec ses interactions floues. Ceci dit, il ne faudrait pas exagérer le contrôle qu’ont les game designers sur ce que font les gens quand ils jouent. L’ethnologue Sudnow a écrit l’un des plus beaux livres sur les jeux d’arcade, dans lequel il retrace son apprentissage et ses difficultés avec Missile Command d’Atari, en le comparant avec l’apprentissage du piano 5. Dans un passage très drôle, il raconte qu’il ne progresse plus dans le jeu comme il l’entend ; il va donc voir Atari et demande à rencontrer le programmeur, pour qu’il lui explique les règles… Mais il ne réussit pas à le retrouver, le gars a quitté la boîte, et personne ne sait s’il existe une manière optimale de jouer le jeu.

Au-delà de la question du contrôle sur le programme, quelle est la dimension politique des jeux vidéo ?

On reproche – à juste titre – aux jeux vidéo leur mode de production capitaliste, avec tout ce qu’ils impliquent en termes de colonisation des consciences. Mais comment cette colonisation se produit-elle ? La position hygiéniste et morale, qui conseille simplement aux gens de ne pas jouer, ne permet pas de comprendre pourquoi ça marche.

Le jeu vidéo est le produit d’une histoire compliquée : il est né dans les laboratoires du complexe militaro-académique des années 1960. Mais c’est aussi un pur produit de la culture hacker, qui détourne ces dispositifs militaires que sont les ordinateurs à d’autres fins. Il y a toute une mythologie du hack des années 1960, avec des jeunes gens qui vivent la nuit, dorment dans les faux plafonds ou dans les placards des labos. Les hackers transgressent les normes de la masculinité militarisée : ils jouent à la guerre virtuelle plutôt qu’ils ne la font, avec des looks androgynes qui sont bien éloignés des standards de l’armée. C’est un objet chargé de contradictions : le premier jeu Spacewar est produit à partir des systèmes techniques de la défense anti-aérienne des états-Unis. Il nous fait précisément rejouer « la guerre pour l’espace », mais sur le mode du détournement à d’autres fins : non seulement le jeu, mais aussi la culture de l’exploit technique pour la beauté du geste, qui caractérise les hackers, ou encore la diffusion de cette petite transe nocturne. Toute l’histoire de l’informatique est faite de ces mouvements de balancier : par moments, la logique collaborative domine, et parfois, la captation à des fins industrielles reprend le dessus.

Le pari des laboratoires militaires a été le suivant : si on laisse les hackers tranquilles, ils finiront par nous sortir en trois jours le code qu’un ingénieur conventionnel mettrait deux mois à produire. Il s’agit d’un système de tolérance intéressée, fondé sur la captation du produit de ce libre jeu. On retrouve cette logique aujourd’hui dans l’organisation du travail chez Google, par exemple, où les employés sont payés par l’entreprise pendant qu’ils travaillent sur des projets personnels.

Conditionnés par le financement à fonds perdus de l’État pour la guerre, les jeux vidéo apparaissent donc dans les universités des années 1960-70. Les vingt premières années des jeux vidéo sont celles d’une production culturelle d’une immense qualité sur les plans technique et ludique, totalement hors marché et en dehors des logiques de droit d’auteur. C’est une formidable utopie concrète. Les jeux s’échangent via des listes mail, par trocs de code, ils sont constamment repris et améliorés, dans une logique proche de celle des logiciels libres d’aujourd’hui. De toute façon, ce que l’on appelle maintenant « logiciel libre » n’est que le contre-coup de la privatisation de ces pratiques : au départ, il n’y avait que les communs.

Tout cela émerge comme une forme de surplus d’une production nationalisée d’une science destinée à la guerre. Ce qui s’est passé ensuite, c’est une captation par le marché, par des acteurs privés de ce champ culturel : un vol pur et simple des idées, des techniques, des manières de faire, sans verser un centime de droits d’auteurs. Un vol mené par une industrie qui aujourd’hui déplore le piratage à la moindre occasion.

Dans un tel contexte, les jeux vidéo peuvent-ils toujours prétendre à une forme d’émancipation ? Ou sont-ils voués au rôle d’amusement au sein du capitalisme assisté par ordinateur ?

Les jeux vidéo sont aujourd’hui investis politiquement : des collectifs en programment, il existe du « jeu du réel » ou du jeu documentaire – je pense au travail de David Dufresne –, et puis il y a les festivals, comme le Stunfest, qui sont ancrés dans des démarches d’éducation populaire et permettent une réappropriation culturelle et critique de ce média. Si l’on prend un phénomène populaire comme Pokemon Go, par exemple, qui était une immense machine à capter les données personnelles des utilisateurs, il y avait aussi une petite graine subversive, qui tenait à la réappropriation, sous couvert de jeu, de l’espace urbain. Il y a quelque chose de désespérant à voir fonctionner à une telle échelle cette puissance subversive du jeu, rassembler les gens transgressant les logiques de classes, reprendre l’espace public, et la voir captée ensuite dans la machinerie Google, qui transforme l’humanité en substrat pour produire de la donnée.

Le jeu a une puissance formidable dans toutes les opérations sociales, parce qu’il fonctionne entre amis et égaux, et parce qu’il installe un état mental propice à l’invention. Sous couvert de jeu, tu peux engager des actions que tu n’engagerais pas d’habitude. Je me souviens des actions de collectifs comme Reclaim the Streets, qui faisaient du théâtre de rue, qui simulaient des accidents, et produisaient sur la place publique des interactions d’ordinaire totalement impossibles avec les gens qui passent.

Pour qu’il y ait du jeu, il faut une « structure métastable » comme dit Jacques Henriot 6. Pour jouer, je dois être engagé à fond, sinon je pourris le jeu, il faut y croire avec le plus grand sérieux. Mais cet engagement n’est possible que parce que je sais bien en même temps que j’ai la possibilité d’une « déprise » : je ne joue à fond que parce que je sais que ce n’est qu’un jeu. C’est un mouvement de balancier qui permet de lever des blocages mentaux, d’engager la discussion vers des voies inattendues, et suppose un moment démocratique, dans une petite société des égaux. Ceci étant dit, le temps du jeu a aussi ses limites en politique : à un moment donné, tu ne peux plus dire « ce n’était qu’un jeu ».

Mais pourrait-on imaginer des jeux vidéo compatibles avec un désir de révolution ?

Le jeu a ceci de politique qu’il fabrique un collectif de camarades de jeu, en dehors même de tout contenu essentiellement politique. Si tu surdétermines le contenu du jeu en voulant le politiser, tu fais ce que font beaucoup de collectifs politiques : tu ne t’adresses qu’aux convaincus. Les jeux les plus puissants sur le plan politique sont ceux qui te laissent libre d’expérimenter dans l’espace proposé. Le studio britannique Introversion réalise des jeux de ce genre : Prison Architect, par exemple. Le but est de gérer une prison, d’en faire un endroit où tout le monde est content. Évidemment, le principe, c’est que ce n’est pas possible. Mais comme tu es un joueur, tu vas essayer, tu vas mettre une chaise électrique, avec une petite bibliothèque dans le couloir de la mort pour que le condamné puisse lire avant, de la moquette, une baie vitrée pour que les gens assistent à la scène, puis trouver un sol facile à nettoyer au cas où les spectateurs vomissent…

Bien entendu, le moment où tu en arrives là est un moment de malaise absolu. Non pas parce que ça te délivre un message bien clair, mais parce que tu prends une claque réflexive. Non pas parce que tu deviens soudainement contre la peine de mort (tu l’étais déjà avant), mais parce que tu te demandes : Qu’est-ce que je fais quand je joue d’habitude, quand je joue à un autre jeu ? À quoi je joue quand je construis des bons systèmes en planificateur efficace dans SimCity ? Qu’est-ce que j’ai fait en jouant au maire de droite qui fait venir des industries polluantes et qui dégage les pauvres ? Ou bien : qu’est-ce que j’ai fait toutes ces années en tirant sur des insurgés du Moyen-Orient avec ma mitraillette dans les jeux de guerre ?

Par définition, le jeu vidéo fonctionne sur l’adhésion aux règles. La plupart des jeux ne nous font jouir qu’à condition qu’on se plie à la mécanique disciplinaire du système qu’ils imposent. Les situations de jeux à partir desquelles on peut s’émanciper de cette discipline n’existent que dans des marges. Les concepteurs imaginent par exemple des situations d’émergence qui permettent à des joueurs ou à des communautés de joueurs de créer des éléments qui n’étaient pas prévus. L’exemple le plus connu est Minecraft, où tout ce qui est produit à l’intérieur échappe non pas aux règles du jeu, évidemment, mais aux intentions originelles des développeurs qui n’avaient aucun moyen d’anticiper les créations les plus folles des joueurs. Le système produit alors plus que ce pour quoi il était pensé au départ.

Finalement, pourquoi choisir un objet largement façonné par la logique capitaliste si c’est justement pour s’en libérer ?

D’abord parce que tu cherches à comprendre les choses par le milieu, plutôt que d’une position de surplomb. Dans Théorie du drone, Grégoire Chamayou met en garde contre une forme de critique systémique, structurellement désespérante dès que l’on pense que le système est verrouillé, qu’il marche parfaitement. Les dispositifs de surveillance saturent l’espace public, mais produisent des données tellement nombreuses que leur analyse pose des problèmes inédits. Les institutions ne fonctionnent qu’en dysfonctionnant, et si l’on oublie cela, on se retrouve pris à la gorge, étouffé par la soi-disant puissance du système. Si l’on postule une totalité invulnérable comme le font les dystopies en science-fiction, toute possibilité de sortie et de libération se transforme en impasse : il ne te reste plus qu’à te soumettre (à la 1984 de George Orwell), te tirer une balle dans la tête (à la Meilleur des mondes d’Aldous Huxley), ou aller créer ta communauté à l’écart (à la Fahrenheit 451 de Ray Bradbury).

Je pense que toute critique doit revenir à la matérialité du système : voir que c’est un empilement de couches assez chaotique, et pas quelque chose de simplement virtuel et informationnel. Il faut des câbles sous l’Atlantique pour acheminer internet, il faut des fermes de serveurs, il faut l’extraction des minerais rares qu’on trimballe ensuite dans la poche avec son smartphone, il faut des foules de précaires du clic pour faire tourner les réseaux sociaux. Pour combattre la machine informatique, on se doit de prendre en compte toutes ces strates, leurs contradictions potentielles, et ne pas en rester à la critique des interfaces ou des algorithmes. Tu ne peux pas faire péter le système en tapant uniquement sur l’aspect le plus visible : ce n’est qu’en se rendant attentif à chaque dysfonctionnement, sur chacune des couches, qu’on peut finir par faire dérailler l’empilement de pouvoirs qu’est le système informatique dans lequel on est pris.

- Christian Metz, Le Signifiant imaginaire : psychanalyse et cinéma, Christian Bourgois, 1977. ↩

- « Film Bodies: Gender, Genre, and Excess », Film Quarterly, vol. 44, no 4, été 1991, p. 2-13. ↩

- François Roustang, Qu’est-ce que l’hypnose ?, Minuit, 2002. ↩

- Le terme de « biofeedback » ou « rétroaction biologique » désigne un procédé qui permet d’enregistrer un signal physiologique donné et de le restituer au sujet, sous forme visuelle ou auditive. En réglant la sensibilité de l’appareil, le signal peut être amplifié et devient ainsi plus perceptible. Le sujet ainsi renseigné prend conscience de son état mais aussi de sa capacité à le contrôler. Voir Patricia Abeilhou, Jacques Corraze, « Le biofeedback : une aide technique supplémentaire à la prise en charge psychomotrice », Entretiens de Psychomotricité, 2010, p. 62. ↩

- Pilgrim in the microworld, Warner Books, 1983. ↩

- Jacques Henriot, Le Jeu, Paris, PUF, 1969. ↩