Depuis son expérience de prof à Nanterre, Laurence De Cock mène une réflexion critique sur la manière dont sont décidés les programmes d’histoire à l’école. Comment parle-t-on de la colonisation ? L’histoire est-elle une matière d’endoctrinement ou d’émancipation ? Le récit des événements doit-il servir les dominant·es ou les minorités opprimées ? Faut-il brûler l’école publique ou peut-on encore y insuffler un vent de liberté ? Au sein du collectif Aggiornamento et dans les deux tomes de La Fabrique scolaire de l’histoire (Agone, 2009 et 2017), plusieurs voix se font entendre pour proposer des pistes d’enseignement qui redonnent à tou.tes une capacité d’action politique et sociale.

Téléchargez l’article en PDF.

Écoutez ou téléchargez une lecture de cet entretien, par Léa Stijepovic.

Peux-tu nous raconter dans les grandes lignes ton parcours d’enseignante, et comment tu en es arrivée à lancer une réflexion sur les programmes d’histoire ?

Je pense qu’il est toujours important de dire d’où l’on parle. J’ai enseigné pendant seize ans à Nanterre, dont huit dans un tout petit collège, qui est le plus relégué de Nanterre, au cœur de la cité Pablo Picasso. Je suis une bourgeoise provinciale, fille de médecin de Champagne, et j’ai atterri là comme tout·e prof en début de carrière, c’est-à-dire sans préparation conséquente et sans soutien extérieur. Nanterre, c’est la terre postcoloniale par excellence, avec son histoire de bidonville ; elle est principalement peuplée de personnes dites « issues de l’immigration ». Rapidement, j’ai eu très envie de démissionner tellement je ne comprenais pas ce qui me tombait dessus.

Je suis alors tombée sur deux bouquins, David Lepoutre, Cœur de banlieue et Abdelmalek Sayad : Un Nanterre algérien, terre de bidonvilles. Ces deux livres m’ont sauvé la vie. Ils m’ont permis de saisir ce qui se joue dans les quartiers populaires, ainsi que le décalage entre ce qu’on me demandait d’enseigner et les gamin·es que j’avais autour de moi. J’ai alors pu mettre des mots sur ce que je ressentais, et notamment sur l’impossibilité pour elles et eux de se reconnaître dans ce que je devais leur enseigner.

Les révoltes de 2005 – qui ont moins touché Nanterre que d’autres quartiers, mais quand même – ont aussi été un moment de basculement dans ma pratique : je me rappelle de mes élèves de collège qui, à 12 ans, me racontaient les fouilles collectives de la police dans un gymnase. J’ai donc appris d’elles et eux ces sentiments d’injustice, l’expérience des violences policières et du racisme latent et structurel. Cela m’a poussé vers des recherches académiques portant sur la question de « l’enseignement de ce qui n’est pas enseigné », et en même temps, sur ce que cela veut dire d’enseigner dans des quartiers populaires, et sur les ressources dont on a besoin.

2005, c’est aussi l’année où le Comité de vigilance face aux usages publics de l’histoire (CVUH) est fondé par trois historien·nes que je lis et admire, Gérard Noiriel, Michèle Riot-Sarcey et Nicolas Offenstadt. Dans leur manifeste, un volet est consacré à la nécessité de faire travailler ensemble les universitaires et les enseignant·es du secondaire sur des questions sensibles, et notamment sur le fait colonial. Je rejoins alors le CVUH et deviens rapidement un de ses éléments moteurs. En 2006, on décide d’organiser une journée d’études intitulée « La fabrique scolaire de l’histoire ». Mon idée était de considérer l’histoire comme un matériau, dans lequel l’école puise pour en agencer certains éléments, comme dans un montage de film, avec les rushes qu’on abandonne, le sens qu’on cherche à mettre en scène, et le récit qu’on veut raconter – parmi d’autres possibles. C’est à partir de cette journée d’études que la première version du livre La Fabrique de l’histoire est sortie chez Agone en 2009.

Suite à cette parution s’est créé le collectif Aggiornamento, dont le nom est tiré d’un article de l’historienne et résistante Suzanne Citron publié en 1968 : « Pour l’Aggiornamento de l’histoire et de la géographie », encore tellement d’actualité. J’avais croisé Suzanne pour la première fois en 2006, elle avait rejoint également le CVUH. Je ne la connaissais que par ses écrits, et notre amitié et complicité ont commencé à ce moment-là. Aggiornamento a été fondé officiellement dans le salon de Suzanne au printemps 2011 et, jusqu’à sa mort le 22 janvier dernier, elle n’a cessé de réfléchir avec nous et de nous inspirer. Le collectif est composé uniquement d’enseignant·es et concentre son travail sur l’usage de l’histoire et de la géographie dans le système scolaire. C’est à partir des réflexions qui se sont construites depuis 2009 au sein de ce nouveau collectif que le deuxième tome de La Fabrique scolaire de l’histoire a été élaboré, puis publié en août 2017.

Peux-tu préciser en quoi il y avait décalage entre ce que l’on doit enseigner en histoire et les attentes des élèves ?

Une des premières paroles dont je me souviens dans la cour du collège, c’est des gamin·es qui me disent : « De toute façon, vous n’allez pas rester. » Me signifiant : « C’est nous qui décidons quel⋅les profs on garde ou pas. » J’étais la seule prof titulaire du collège, les autres étaient vacataires, présent·es pour un service de 200 heures, soit trois mois environ, et puis ils et elles partaient – ce qui appuyait les élèves dans leur sentiment d’être celles et ceux qui décidaient qui restait ou qui partait. Par ailleurs, les collégien·nes me faisaient bien comprendre qu’ils se moquaient pas mal de l’histoire-géo, de la Première Guerre mondiale ou des rois de France, parce que ça ne les concernait pas. Les critiques n’étaient pas précises, et visaient surtout le fonctionnement de l’institution scolaire : on était dans le collège le plus relégué de la ville, et la situation n’était pas prête de changer. Leur seule possibilité de se sentir bien là, c’était de prendre le pouvoir.

Faute d’outils pédagogiques et de savoir-faire, j’étais incapable de connecter mes sujets de cours à ce qu’ils et elles étaient. D’abord parce que ce n’est facile de trouver un intérêt à Charlemagne pour des enfants qui sont porteurs et porteuses de multiples héritages, riches d’un tas d’autres histoires culturelles. Ensuite parce que je ne comprenais pas qui j’avais en face de moi. J’avais donc un double défi : connaître celles et ceux à qui j’enseignais, et voir comment mes matériaux de cours pouvaient les concerner, malgré des outils de travail inadaptés. J’ai commencé à comprendre qui étaient ces mômes et leurs familles : les frères et sœurs, les mères… plus rarement les pères. Je me baladais dans le quartier, dans la galerie commerciale où tout le monde se promène le samedi… Sur les conseils de mes élèves, j’allais à l’épicerie Chez Abdallah pour apprendre comment faire le couscous selon qu’on est marocaine, algérienne, tunisienne, etc., en discutant avec les femmes présentes. Bref, j’ai voulu casser le rapport unilatéral de la prof sachante, blanche, débarquée de sa campagne bourgeoise. Et au bout d’un moment, forcément, la mémoire des Chibanis, de la colonisation, du travail des parents pour la « modernisation » de la France, tout cela a fini par sortir et circuler.

Je me rends compte à ce moment-là de toute la violence que subissent les élèves, causée par l’absence de leur propre histoire au sein des programmes généraux. Tout au plus deux chapitres et six heures de cours, sur l’ensemble de leur scolarité, sont dédiés à la colonisation. Ma question devient donc : est-il possible que, comme pour les autres, les programmes les concernent et les intéressent ? Que peut-on enseigner pour cela ? Et je me lance alors dans des expérimentations, en engageant beaucoup de projets, par exemple sur les mémoires de quartier nourries par des entretiens avec les habitant·es de la cité, ou concernant le free-jazz, l’histoire des Africain·es-Américain·es, etc.

Au bout d’un moment, et cela abreuve les discussions d’Aggiornamento et de La Fabrique scolaire de l’histoire, il apparaît clairement que la manière dont est enseignée l’histoire dépossède les élèves (de Nanterre au Puy-en-Velay, en passant par le XIVe arrondissement de Paris) de leur capacité d’action. D’abord sur le plan narratif : celui qui prend la décision historique, c’est le président des États-Unis ou le roi d’Angleterre, mais jamais telle ou telle composante du peuple. Elle les dépossède aussi sur la question des conflits qui existent forcément entre États (le conflit israélo-palestinen par exemple), de sorte que les gens comme vous et moi n’ont aucune place dans ces événements. Ensuite, de par la façon dont ce type de récit évacue le social, les minorités se trouvent encore plus invisibilisées. Les histoires des populations issues de l’immigration, par exemple, sont censées ne pas exister et n’avoir aucun lien avec l’histoire de France. De même pour les esclaves, les femmes, les pauvres, etc.

À partir de là, il y a deux possibilités. On peut rendre visibles ces histoires oubliées, et les juxtaposer dans une multiplicité des petits récits propres à chacune des catégories dominées : le récit des esclaves, le récit des femmes, le récit des ouvrier.es, etc. Le problème, actuellement, c’est que l’on passe d’un grand récit qui laisse de côté beaucoup de gens, à un récit fracturé dans lequel tout le monde ne se reconnaîtrait pas non plus. La deuxième possibilité, plus facile à dire qu’à faire, consiste à assurer la visibilité des catégories dominées au sein d’un récit dans lequel tout le monde peut se reconnaître. Trouver une trame narrative qui rende possible une double reconnaissance : celle des histoires singulières comme celle des histoires communes.

Dans cette inadéquation entre les élèves et les programmes, quel rôle joue plus précisément la conception des programmes ?

Le poids des programmes est considérable dans l’enseignement à la française, et nous devons connaître l’histoire de l’enseignement de l’histoire si l’on veut comprendre et agir sur les ressorts idéologiques de l’école.

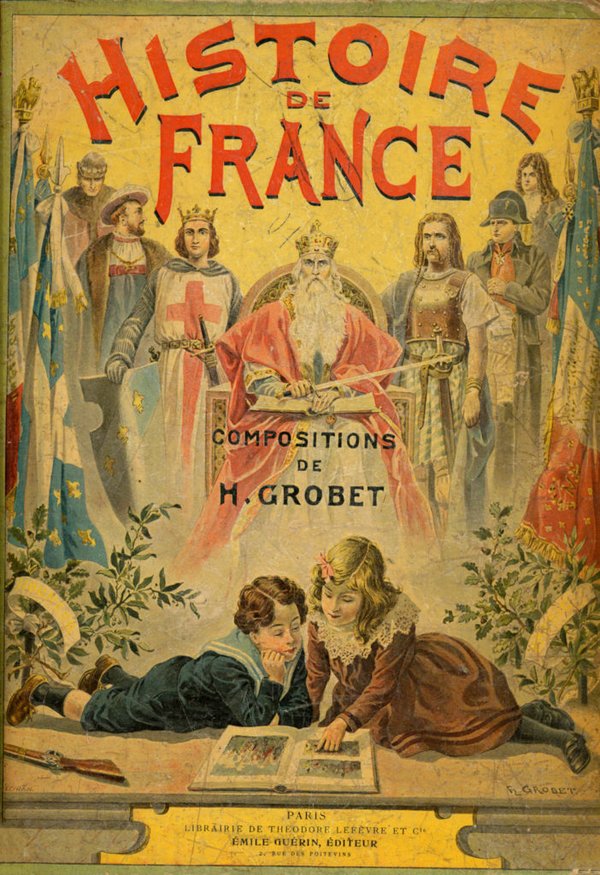

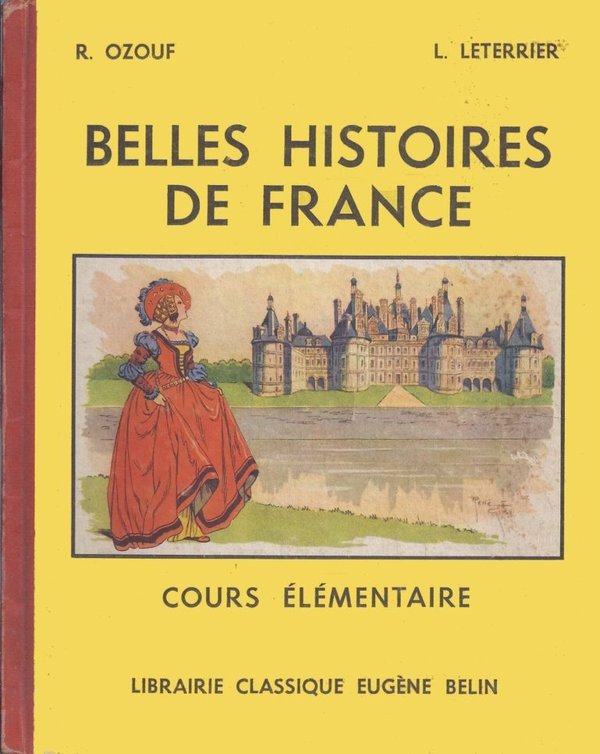

À la fin du XIXe siècle, un programme commun à l’ensemble du territoire français est décidé. Cela a trois finalités : 1. identitaire, car il faut fabriquer « du Français » dans un pays qui est fragmenté au niveau linguistique et culturel, et qui est par ailleurs éclaté en colonies ; 2. civique, il faut fabriquer des citoyen·nes républicain·nes au moment où la République est instable ; 3. intellectuelle, c’est-à-dire avec l’objectif de transmettre des connaissances (mais ce dernier niveau de lecture est secondaire). D’où l’idée de structurer l’école autour de programmes et de disciplines, qui, en France, ont parfois une rigidité que l’on ne retrouve pas dans tous les pays ; le terme de « programme » est quant à lui spécifiquement français : ailleurs on parle de « curriculum » ou de « plan d’étude ». Or ces mots – « disciplines » et « programmes » – sont à eux-seuls tout un programme, si j’ose dire : c’est un carcan idéologique servant quasiment des objectifs de dressage. L’enjeu est donc immense et touche à ce qui définit la nation et la patrie, au point que toute modification dans les programmes peut devenir un enjeu de société.

L’histoire scolaire est écrite par les dirigeant·es selon deux objectifs. Le premier est politique : un programme d’histoire reflète à un instant « t » ce que le politique souhaite laisser comme trace du passé. Le deuxième est social : le programme cible le devenir de générations de jeunes ; c’est une projection à long terme de ce que le politique souhaite que la jeunesse devienne. On suppose qu’avec tel programme, les élèves vont développer tels types de comportements civiques et politiques. Par conséquent, pour un·e praticien·ne – un·e prof –, il est très compliqué de travailler avec ce matériau qui est surveillé en permanence. On essaie tant qu’on peut d’insister sur la dimension critique de l’histoire, mais ce n’est pas évident avec de tels enjeux qui nous dépassent. Car ce que nous souhaitons réellement enseigner relève d’une autre problématique que celle des gouvernements : quelle utilité peut avoir la connaissance et le raisonnement historiques pour une meilleure compréhension du monde ?

Et cela ne passe pas par des programmes contraignants, mais par des questions clés : qu’est-ce que la démocratie ? Qu’est-ce que le pouvoir d’État ? Quelles actions personnelles ou collectives peut-on avoir dans une société ? Qu’est-ce qu’un mouvement social ? Quelle est la différence entre une révolte et une révolution ? Etc.

Depuis la création de l’école obligatoire, quelles seraient les principales étapes qui ont marqué l’élaboration des programmes d’histoire en France ?

Depuis la fin du XIXe siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le monde de la recherche participe à l’écriture des programmes d’histoire pour l’enseignement en primaire et secondaire. Ernest Lavisse, par exemple, était à la fois historien et en charge des manuels (Armand Colin) pour tous les niveaux scolaires. Au début du XXe, les inspecteurs généraux entrent dans le circuit d’écriture des programmes d’histoire. Ce sont de hauts fonctionnaires nommés directement par le ministre. L’Association des professeurs d’histoire-géographie apparaît en 1911, et prend de plus en plus d’importance. Un autre acteur important dans ce circuit d’écriture : le ministère lui-même. Selon son appartenance politique et son intérêt pour la discipline, il a un droit de regard plus ou moins important aux côtés des universitaires, toujours en piste. Pendant toute cette période, les débats sont d’une grande vivacité, mais restent confinés entre les mains des professionnels et ne percent pas dans les médias comme aujourd’hui.

Le circuit d’écriture reste à peu-près le même jusqu’à la fin des années 1980 avec l’intervention plus ou moins forte des universitaires dans les commissions de programmes, des enseignant·es, et des représentant·es institutionnel·les (syndicats et associations). Les choses changent en 1989 lorsque le ministre de l’Éducation Lionel Jospin met en place une institution pluridisciplinaire : le Conseil national des programmes (CNP) qui inclut des universitaires ou des acteurs et actrices de la société civile. Leurs débats ont pour objectif de mettre en cohérence les disciplines entre elles, via des sous-groupes missionnés selon les matières. Le travail des groupes est rapporté au CNP qui, après discussions, prend une décision par vote. À la fin, tout cela remonte au ministre qui valide – ou pas. Un tel processus agissait comme un circuit de refroidissement : au moment où les questions chaudes surgissaient (comme le fait religieux ou la question coloniale), c’était explosif à l’extérieur, dans les débats publics, mais tout cela était tellement discuté entre toutes les commissions, passait par tellement de bureaux, qu’au final, on obtenait des programmes relativement apaisés. En effet, les questions brûlantes à l’extérieur perdaient leur caractère sensible en intégrant les programmes d’histoire et les directives officielles. En gros, caser la guerre d’Algérie en quelques heures dans un chapitre sur la décolonisation permettait de ne pas rentrer trop avant dans les détails. La manière dont l’institution scolaire a l’art de dépassionner ce qui se passe au dehors est très étonnante. Ce n’est pas forcément une mauvaise chose d’ailleurs, mais, dans certains cas, cela empêche le débat.

En 2005, cette expérience est supprimée par le gouvernement Fillon, qui remet en place des commissions réduites présidées par l’Inspection générale, une équipe nommée directement par le ministère, et de moins en moins d’universitaires auditionné⋅es. Ces dernier·es ne prennent plus part aux décisions, qui repassent dans les mains de l’Inspection générale, bras droit du ministre.

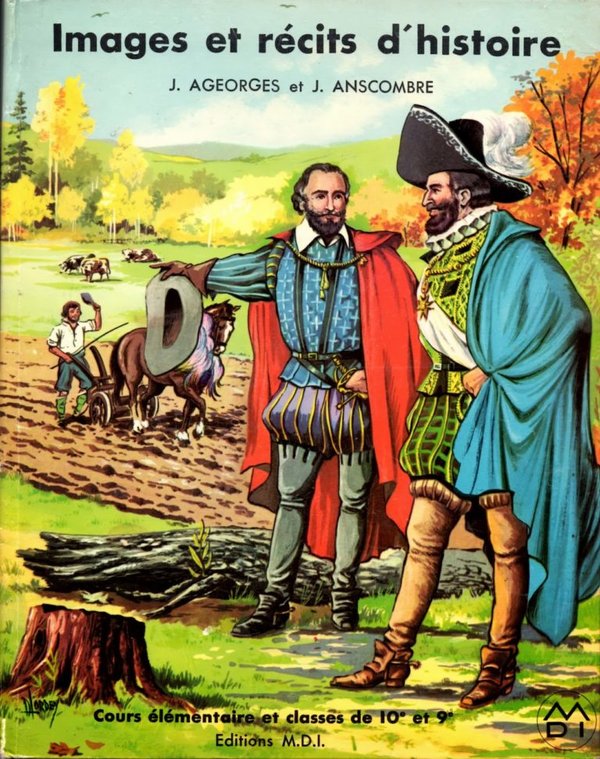

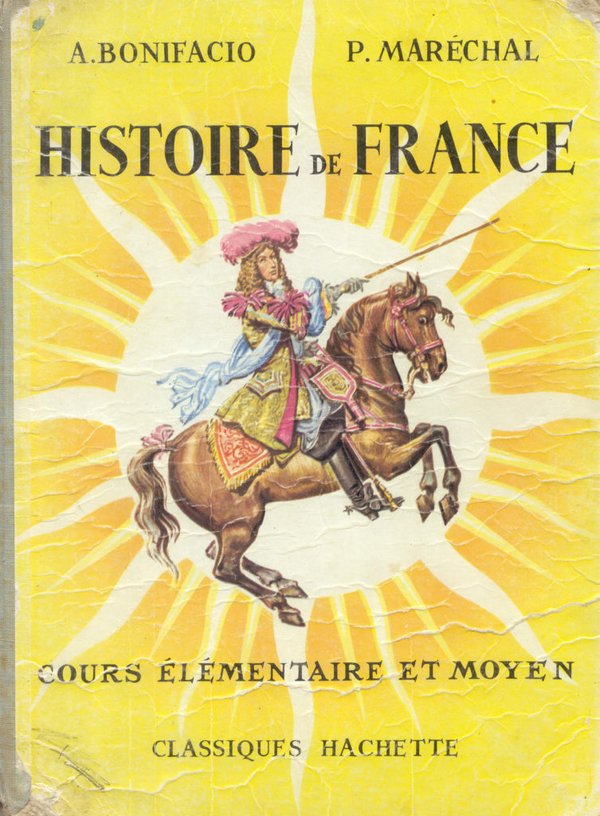

En 2008, Sarkozy arrive au pouvoir et dit, en gros : « Ma première décision sera de faire lire la lettre de Guy Moquet dans les établissements scolaires et de reformer les programmes de l’école primaire. » Il met en place une commission pour l’école primaire uniquement, dont on n’a jamais réussi à savoir qui en faisait partie. Après quelques mois d’une opacité incroyable, un nouveau programme est pondu, alors que ce boulot énorme nécessite en général au moins deux ans. En histoire-géographie, c’est le pire programme qui a pu exister, le roman national dans sa pire version : de la soupe déshydratée, du par cœur, des dates, des personnages, un endoctrinement patriotique ringard. C’est ce qui arrive quand les universitaires sont exclu·es, quand on ne sait pas qui est nommé⋅e : le programme en ressort 100% politique, sans corrélation avec l’avancée dynamique de la recherche.

En 2012, Peillon veut revenir à une institution collective, comme le CNP, et il crée alors le Conseil supérieur des programmes (CSP) avec des universitaires, des enseignant·es, mais surtout six parlementaires, moitié de gauche et moitié de droite, histoire d’honorer le consensus mou qui caractérise si bien la méthode du Parti socialiste. En tous cas, aucun·e des parlementaires n’est compétent·e en la matière, et les programmes qui en sortent provoquent une polémique qui se concentre sur deux aspects : la place de l’enseignement de l’histoire de l’islam et celle des traites et de l’esclavage, certains trouvant qu’on tombait dans la « câlinothérapie » en voulant favoriser les immigré·es au nom du politiquement correct… Il faut dire qu’entre-temps les élections régionales ont eu lieu, et le calendrier politicien a pris le dessus : les parlementaires de droite ont saboté le processus de l’intérieur ; l’un a arrêté de suivre les débats et un autre a balancé les programmes avant qu’ils ne soient adoptés. Bref, cette question de savoir qui a la fonction d’écrire les programmes a toujours été chaude, et chaque ministre a pu jouer un rôle différent selon les dispositifs adoptés.

Dans La Fabrique scolaire de l’histoire 2, vous abordez la question de l’« histoire globale » comme piste de méthode qui permettrait de sortir des verrous idéologiques et réactionnaires… Pourrais-tu nous en expliquer les principes de base ?

Ce qui fait événement pour un enfant ne fait pas événement pour un adulte. Il est fondamental de se poser cette question dans la relation prof-élève. On peut parler de 1492 en répétant inlassablement la fable de la découverte du continent américain. Mais à cette date, d’autres événements sont vécus avec beaucoup plus d’importance pour pas mal de monde : la chute de Grenade et les conversions forcées au catholicisme, ou le fait qu’un homme a réussi l’ascension de Mont Aiguille dans le Vercors, jusqu’alors réputé inaccessible ; tout cela fait histoire du point de vue des habitant·es du coin.

L’idée de l’histoire globale est de sortir du carcan de l’histoire nationale, qui est la matrice de base de l’enseignement de l’histoire depuis la fin du XIXe siècle, pour fabriquer « du Français ». Le collectif d’enseignant·es Aggiornamento auquel je participe défend l’ouverture des frontières, dans tous les sens du terme : disciplinaires, territoriales, et aussi sur nos manières d’appréhender l’histoire. Pour comprendre l’histoire de France, il faut pouvoir faire un détour par ailleurs, se regarder le nombril par d’autres lunettes que celles du « Français de souche ». L’histoire globale permet une variation de focale pour sortir des problématiques franco-françaises et appréhender des périodes ou des événements à l’échelle mondiale. On regarde les connexions des différentes aires culturelles avec des changements de point de vue : Comment la Chine voit la France ? Comment les Algérien·nes, les Égyptien·nes, les Marocain·es ont vécu la guerre d’Algérie ? Comment les autres pays d’Europe voient le fait colonial français ?

Pourquoi est-il si important aujourd’hui, pour la classe dirigeante, de fabriquer « du Français », et de forger une identité nationale, alors qu’il n’y a plus d’effort de mobilisation pour la guerre à fournir, comme au début du XXe siècle ?

Depuis la fin des années 1970, on observe une « ethnicisation » des questions économiques et sociales, c’est-à-dire que l’analyse de la crise politique tend à substituer une lecture culturelle (identitaire) à la lecture de classe. Pour le dire en caricaturant, les responsables de la crise, ce ne sont plus ceux qui confisquent les richesses, mais ceux qui sont désignés comme des intrus de la nation. Les populations immigrées, prises comme bouc-émissaires des problèmes sociaux, ont été les cibles de ce transfert. Celles et ceux qui ont leur part de responsabilité dans les crises économiques et le chômage de masse préfèrent attirer l’attention sur des populations qui souffrent elles-mêmes de ces problèmes, plutôt que de proposer des solutions politiques et de redistribuer les richesses. C’est valable dans le champ politique, mais aussi dans la discipline scolaire la plus chargée politiquement de ces finalités identitaires : l’histoire.

Depuis les années 1980, le nœud qui travaille l’institution est celui de la place à accorder aux populations héritières de l’immigration, notamment coloniale et post-coloniale. Trente ans plus tard, les deux visions à ce sujet n’ont pas tellement évolué. D’un côté, on a le pôle plutôt d’obédience nationale-républicaine : pour que la France aille mieux, il faut que ces gens d’une autre culture adoptent l’Universel Républicain, parce que la France est le pays des droits de l’Homme. L’histoire de France est donc presque une bénédiction, que l’on ne peut qu’avaler si l’on veut se sentir français·e. De l’autre côté, on a un pôle plus ouvert sur le monde et progressiste, pour qui la France n’a pas toujours brillé dans son histoire. Pour exemple, Vichy. Faire retour sur cette histoire, c’est reconnaître que des populations ont été dominées, qu’elles ont souffert d’oppression, et que ces rapports de domination ont besoin d’être énoncés. C’est un devoir éthique qui n’a rien à voir avec de la repentance, mais avec la vérité historique. Si l’on veut regarder les choses avec intégrité, on ne peut que constater que le cadre de l’État-nation est sans cesse dépassé par l’histoire globale. Le fonctionnement du monde se décloisonne en permanence, et, quelles que soient leurs origines, les gens qui vivent dans ce pays sont le produit de déplacements de populations – pour le pire et pour le meilleur.

Le collectif Aggiornamento défend en ce sens que la parole doit circuler, que l’articulation entre les mémoires et le récit doit être plus fluide, et que nous devons cesser de transmettre un récit historique de dominant·es. Nous essayons en cela de combattre les constructeurs et constructrices de murs, défenseur·es de l’identité nationale jusqu’au grotesque, notamment lorsqu’ils ou elles affirment qu’enseigner l’histoire nationale, c’est lutter contre le terrorisme djihadiste. Malheureusement, c’est ce type de discours qui est publicisé aujourd’hui, et auquel les gens adhèrent, jusqu’à les retrouver aussi dans les programmes. En 2015, dans la foulée des attentats, nous avons vécu une grande défaite quand le Conseil supérieur des programmes a rabattu ses cartes vers l’histoire nationale.

Dans le dernier programme, nous avons tout juste réussi à faire sauter une phrase écrite à la va-vite : l’histoire nationale devait s’imposer comme « le prisme à travers lequel regarder les autres histoires européennes et mondiales ». L’histoire de France devenait, par exemple, la clé de compréhension de l’histoire de la Chine. Faut oser écrire de telles conneries ! Depuis Lavisse au XIXe siècle, rien n’avait été écrit d’aussi aberrant, même sous Chevènement ! Dans les programmes de l’école primaire en cours actuellement, on a gardé des thématiques absurdes comme « Au temps des Rois », avec Saint Louis sous son chêne qui rend la justice… Aucun⋅e médiéviste d’aujourd’hui ne pourrait accepter d’aborder cette période ainsi. La distance entre l’écriture scolaire de l’histoire et la recherche historique est ici abyssale. Mais « Au Temps des Rois », ça fleure bon le récit national.

Dans Paniques identitaires, le livre que je viens de publier avec Régis Meyran (éd. du Croquant), je montre en quoi cette idée de « roman national » relève d’un véritable « acte de foi » : celles et ceux qui le promeuvent sont vraiment persuadé·es que ce roman va guérir les maux de la société ; il est vendu comme une notion généreuse, autant pour les populations immigrées que les autres. En fait, cela charrie des symboles extrêmement violents pour les populations héritières de l’immigration – qui en sont exclues. Au final, c’est une vision de l’histoire selon l’angle des décisions des puissants héroïsés. Des hommes, essentiellement – même Jeanne D’arc, qui est une femme masculinisée. Ce qu’on dit par-là aux gamin·es, c’est que quoi qu’ils ou elles fassent et quelle que soit leur couleur de peau, l’histoire ne les concerne pas. On les dépossède de toute capacité d’action, puisqu’on invisibilise toutes celles et ceux qui n’ont pas été de grands hommes.

Parler d’ « acte de foi » pour le roman national, cela implique-t-il une dichotomie entre, d’un côté la critique rationnelle et scientifique d’un bon enseignement de l’histoire, et de l’autre côté l’affect irrationnel de l’idéologie, et du patriotisme aveugle ?

Je ne pense pas qu’on puise séparer ainsi les choses. Dans l’apprentissage et l’appréhension de l’histoire, les émotions ont un poids énorme, en ce qui concerne la compréhension des événements historiques, mais aussi la pratique pédagogique. Quel·le enseignant·e ne joue pas avec les émotions, la créativité, la colère ? On est toujours en prise avec des élèves qui traduisent affectivement leur rapport aux savoirs, et nous aussi, d’ailleurs. La part des affects est extrêmement importante. Là où je ferais une autre dichotomie, ce serait entre la question de l’adhésion et celle de la critique. Dans ce qu’on a appelé « patriotisme-acte de foi », il y a une pédagogie de l’adhésion et du consentement qui s’oppose à une pédagogie de l’émancipation.

Quand il y a une opération de fabrique du consentement, il y a l’impossibilité de l’émancipation. Si je tente de convaincre des élèves d’adhérer à une cause qui est celle de l’institution (ou la mienne), je les empêche d’avoir la possibilité de dire, même avec leurs émotions : « Je ne suis pas d’accord ». Or justement, si la finalité de l’enseignement de l’histoire est patriotique, il n’y a pas à se poser de question. L’apprentissage critique, au contraire, permet de raisonner, et d’exprimer ses affects aussi. Comment ce que j’apprends peut aider à penser par soi-même, sans mettre de côté ses émotions, parfois fort légitimes et puissantes ? En tant que prof, cela signifie faire de l’histoire en mobilisant tous les outils de la critique, et en essayant de me désintéresser du devenir de ce que les élèves apprennent. Et non pas faire en sorte qu’ils et elles deviennent ce que je voudrais. Enseigner, c’est ne pas avoir de stratégie d’endoctrinement, et donc ne pas avoir de « programme » (c’est pour ça que je n’aime pas ce terme). Je prends le risque que mon élève devienne mon ennemi⋅e politique ; je trouve que c’est sain de l’appréhender comme ça. Prendre le risque que ce que nous avons construit ensemble serve une autre cause que celle que je souhaiterais. Là-dedans, la place des affects est énorme et ceux des élèves m’échappent, heureusement d’ailleurs.

La question n’est donc pas celle de l’opposition rationnel/irrationnel, mais entre endoctrinement et émancipation. Charles Heimberg, un collègue didacticien, a une belle formule pour dire cela : « Faire valoir, sans prescrire. » Je me souviens que lors d’une séance sur la mondialisation – j’avais dû m’enflammer ce jour-là –, j’ai vu mes élèves abonder dans mon sens jusqu’à oublier de réfléchir à ce que je disais et me poser des questions. Je les avais converti·es à l’altermondialisme, et ça m’a énormément gênée ! Du coup, ils et elles utilisaient en retour un discours qu’ils et elles pensaient que je voulais entendre, sans avoir expérimenté ou avoir suffisamment de billes pour critiquer mon élan. Mais ça ne va pas : ce n’est pas mon modèle de démocratie, de monde. J’ai bataillé ensuite pour qu’ils et elles puissent se forger d’autres arguments, pour me mettre ainsi en difficulté.

L’histoire de l’immigration ne croise jamais l’histoire des religions, dans La Fabrique de l’histoire 2. Or c’est une tension importante dans la problématique de l’identité nationale…

La question du fait religieux est surdéterminée dans les débats publics par rapport à la réalité de ce qui se passe dans les cours. Quand on en a discuté entre auteur·es du livre, aucun·e de nous n’avait eu maille à partir avec ces questions dans nos relations avec nos élèves. On a constaté qu’il y avait plus de débat à l’extérieur sur cette question qu’à l’intérieur de nos classes. Pas mal de jeunes profs sont stressé·es à l’idée d’enseigner l’histoire de l’islam ou du christianisme, pensant que les élèves vont leur tomber dessus. Mais ils créent plutôt le problème : les élèves, soit s’en foutent, soit sont content·es d’aborder cette histoire. Dans leur esprit, la différence est claire entre ce qui relève de leurs croyances et ce qui fait partie de l’histoire. Il n’y a que très peu d’interférences en réalité.

Le collectif Aggiornamento est composé d’enseignant·es, c’est-à-dire de fonctionnaires de l’État, censé·es le faire fonctionner, et donc le reproduire. Pensez-vous à créer des contre-institutions qui permettent d’enseigner d’autres types de savoirs et autrement, sans avoir à rendre des comptes à votre ennemi ?

Nous sommes en permanence dans cette tension. Individuellement, on est tou·tes impliqué·es dans des engagements alternatifs, syndicaux ou d’éducation populaire, qui prônent plus radicalement des objectifs de transformation sociale. Le collectif assume ce parti pris d’essayer de s’adresser au plus grand nombre par une stratégie qui ne soit pas en rupture. Dans le contexte actuel, dire à des collègues de ne pas suivre le programme, même s’il est parfois idéologique, ne me semble pas être la meilleure stratégie pour avancer. On est déjà minoritaires à dire « Faisons le programme autrement, battons-nous pour d’autres programmes et étudions ses failles pour louvoyer de l’intérieur ». Dans le cadre d’un métier qui ne va pas bien, on ne se sent pas la légitimité de conseiller aux gens de tout lâcher pour risquer autre chose : on préfère conseiller la reprise en main de l’outil de travail, dans le cadre du collectif.

C’est une première étape, mais elle est d’une grande importance. On en est au niveau de la maîtrise de la matière première, comme un cuisinier qui, avec des ingrédients médiocres, veut quand même faire un plat mangeable. Pour l’instant, comme dans plein d’autres métiers, les enseignant·es sont trop enfermé·es dans des logiques d’aliénation et de souffrance au travail. On a avant tout besoin de se rencontrer, de se donner de l’air pour ensuite envisager ensemble une seconde étape plus radicale.

Par ailleurs, les écoles alternatives totalement privées risquent à mon sens de tomber dans des écueils qui n’ont rien d’attirant. Ou bien cela concerne une catégorie de la population privilégiée qui a les moyens financiers, dans de petites structures religieuses ou des écoles type Montessori. Ou bien on opte pour une déscolarisation, qui se trouve en décalage complet par rapport la possibilité d’une transformation sociale, à large échelle, et qui nourrit une marginalité plutôt qu’elle ne travaille les inégalités sociales. Soit je me mets en rupture et je m’adresse à des privilégié·es, soit j’expérimente un ailleurs de l’école, mais j’assume à long terme d’être en rupture par rapport à la société comme elle devient.

Encore une fois, ce sont des questions stratégiques. Après seize ans d’enseignement à Nanterre, je ne crois pas à la privatisation de l’éducation. Une place dans un collège Montessori équivaut au revenu mensuel de certaines familles nanterriennes. Je préfère plaider pour une action qui vise plus d’égalité à partir de ce qui existe, de manière à ne pas laisser sur le carreau les parents et les enfants qui n’ont pas la possibilité de faire autrement. À partir de là, on peut puiser dans les pédagogies libertaires ou alternatives, et les partager avec les enseignant·es qui en ont le désir.

Pour aller plus loin

-

Dossier « L’histoire comme champ de bataille », CQFD no 161, Janvier 2018 ;

-

Laurence De Cock (dir), La Fabrique scolaire de l’histoire, Éditions Agone, recension par Agnès Graceffa ;

-

« Suzanne Citron (1922-2018), la résistance chevillée au corps », par Laurence De Cock, Les blogs de Mediapart, 23 janvier 2018 ;

-

« “Le Conseil supérieur des programmes a été dépossédé de ses missions”, dénonce son ex-vice-présidente », par Marie Piquemal, Libération, 4 février 2018 ;

-

Aux éditions Libertalia, William Blanc, Le Roi Arthur, un mythe contemporain ; William Blanc, Aurore Chéry, Christophe Naudin, Les Historiens de Garde ; W. Blanc & C. Naudin, Charles Martel et la bataille de Poitiers ;