Traduit par Ferdinand Cazalis

Texte original : « Black Atlantis », Viewpoint Magazine, 5 mars 2018.

Les blockbusters (« bombes de gros calibre », au sens littéral) lâchés sur le monde par Hollywood sont autant de purs moments de divertissement que de véritables usines à mythes, forgeant les imaginaires et influençant nos représentations. L’adaptation cinématographique par les studios Disney des aventures du tout premier super-héros noir, Black Panther, ne fait pas exception. L’engouement sans précédent de la communauté africaine-américaine pour le film a vite tourné au débat politique : représentation héroïque de la culture noire et visibilisation des opprimé·es, ou bien dépolitisation des révoltes africaines-américaines et conflits raciaux édulcorés ? Asan Haider, rédacteur en chef du magazine états-unien de Viewpoint, nous livre ici une analyse percutante du film, invoquant des mythologies autrement plus libératrices issues de la culture noire. Depuis les concepts funk de Parliament Funkadelic jusqu’au mythe de l’Atlantide revisité par le groupe de techno Drexciya, il existe des imaginaires plus proches d’une révolution internationale promue par le parti des Black Panthers que le Capitalisme Noir du roi T’Challa de Marvel/Disney.

Attention : cet article comporte des spoilers de Black Panther (2018), mais peut être lu sans avoir vu le film.

Télécharger l’article en PDF.

Dans une vaste étude sur la place de l’auteur Ta-Nehisi Coates 1 au sein de la rhétorique progressiste de ce début de XXIe siècle, l’écrivain Pankaj Ishra revient sur l’embarras de Coates face à cette question déconcertante : « Pourquoi les Blancs aiment-ils ce que j’écris ? » 2 Et nous pourrions aussi bien poser la question : pourquoi les Blancs aiment-ils le film Black Panther ?, qui, selon son réalisateur Ryan Coogler, a été inspiré non seulement par le travail de Coates sur les comics Marvel 3, mais aussi par ses écrits théoriques au sujet de la race et de l’identité. Lors d’un événement organisé au théâtre Apollo de Harlem, Coates a lui-même décrit le film Black Panther comme « un Star Wars pour les Noirs » 4, s’émerveillant de ce que le film soit « une incroyable réussite. Je n’avais pas réalisé à quel point j’avais besoin de ce film, une telle faim d’un mythe [abordant] les sentiments d’isolement et de reconnexion. »

Et en effet, tout comme Star Wars, Black Panther ne nous montre pas de la science-fiction, mais du mythe, teinté de ce que nous pourrions décrire comme du « futurisme semi-féodal » – terme bien plus approprié pour ce film que celui d’« afrofuturisme », balancé à tout va dans les médias mainstream 5 et vidé de toute portée politique. Pourquoi donc les Blancs aiment-ils Black Panther, un peu comme ils adorent Star Wars ?

Avec un certain cynisme, on pourrait avancer que c’est parce que deux modes classiques du racisme blanc sont reproduits dans Black Panther. Premièrement, la notion selon laquelle la valeur d’une culture et d’un peuple repose sur l’étendue de son développement technologique, définissant sa condition comme propriété naturelle, et non comme le résultat d’une inégale division globale du travail et de la distribution des richesses. Deuxièmement, le film reprend à son compte l’idée selon laquelle l’opposition des opprimé·es envers leurs oppresseurs relève d’une violence nihiliste, exercée par des criminel·les aux intentions méprisables.

Si nous voulions être moins dur·es avec le public blanc – c’est-à-dire en cédant sur sa bienveillance condescendante–, on pourrait dire que l’attrait pour Black Panther ne repose pas sur les stéréotypes racistes qu’il renforce, mais sur la manière dont il discrédite les idéaux d’émancipation et d’égalitarisme, pour les remplacer par des logiques de privilège et de philanthropie. En 1977, à l’époque des premiers Star Wars, le groupe de musique Parliament-Funkadelic 6 dénonçait déjà la commercialisation et le confinement du potentiel radical de la musique noire. Pour reprendre les termes de leur accusation, nous pourrions appeler cette mythologie au rabais le « Syndrome placebo ».

Dans les derniers épisodes sortis en salle, le futurisme semi-féodal de Star Wars a été réactualisé pour un public peut-être moins crédule envers les monarchies que ne l’était celui de 1977 : la Princesse Leia a été convertie en générale, et la Résistance est devenue plus ou moins républicaine et anti-impérialiste. Black Panther est quant à lui un film traversé par la monarchie, sans pour autant en faire l’apologie. Son futurisme semi-féodal se combine avec le nationalisme culturel ; une idéologie qui, historiquement, n’était pas liée au parti éponyme des Black Panthers (BPP), mais à son adversaire : l’US Organization 7 de Ron Karenga – avec laquelle les membres des Black Panthers échangèrent des coups de feu à l’université de Californie (UCLA), menant à la mort du capitaine des Panthères de Los Angeles Bunchy Carter et de leur « ministre-député » John Huggins 8.

T’Challa vs. Killmonger : la lutte des représentations

Le film Black Panther nous présente une mythologie où toute résistance anti-impérialiste est rendue futile. Dans la version Marvel du mythe de la nation africaine du Wakanda, initialement créée par Stan Lee et Jack Kirby puis portée à l’écran par Disney 9, la pauvreté typique des pays du Tiers-Monde n’est pas due aux ravages du colonialisme ou à l’exploitation engendrée par le capitalisme global. C’est même un tout autre schéma : la pauvreté n’existe tout simplement pas au Wakanda : il s’agit d’une illusion d’optique projetée aux yeux du monde, pour mieux cacher la richesse entretenue et protégée par une monarchie africaine depuis des temps immémoriaux. Les extraordinaires développements du capitalisme avancé y ont déjà fait leurs preuves, au sein d’un mode de production semi-féodal protégé par les frontières d’un État-nation.

Notre héros est le roi T’Challa, et l’incroyable force physique que lui confère une drogue chimique lui permet d’agir en superhéros isolationniste, gardant la richesse du Wakanda à l’abri du reste du monde. Pour mener à bien cette mission, il dispose d’une vertigineuse palette de gadgets de haute technologie, qui n’a rien à envier à l’agent secret impérialiste James Bond.

Mais la monarchie de Wakanda a un vilain petit secret. Le père de T’Challa, T’Chaka, a assassiné son propre frère N’Jobu. Ce dernier, envoyé comme espion à Oakland (la ville où Huey P. Newton et Bobby Seale fondèrent le BPP en 1966) en était arrivé à la conclusion suivante : la technologie de pointe du Wakanda devrait servir à libérer le peuple noir du monde entier de la pauvreté et l’oppression. Mais comme cela menaçait la souveraineté nationale du Wakanda, N’Jobu fut éliminé et son fils abandonné à Oakland pour y grandir orphelin.

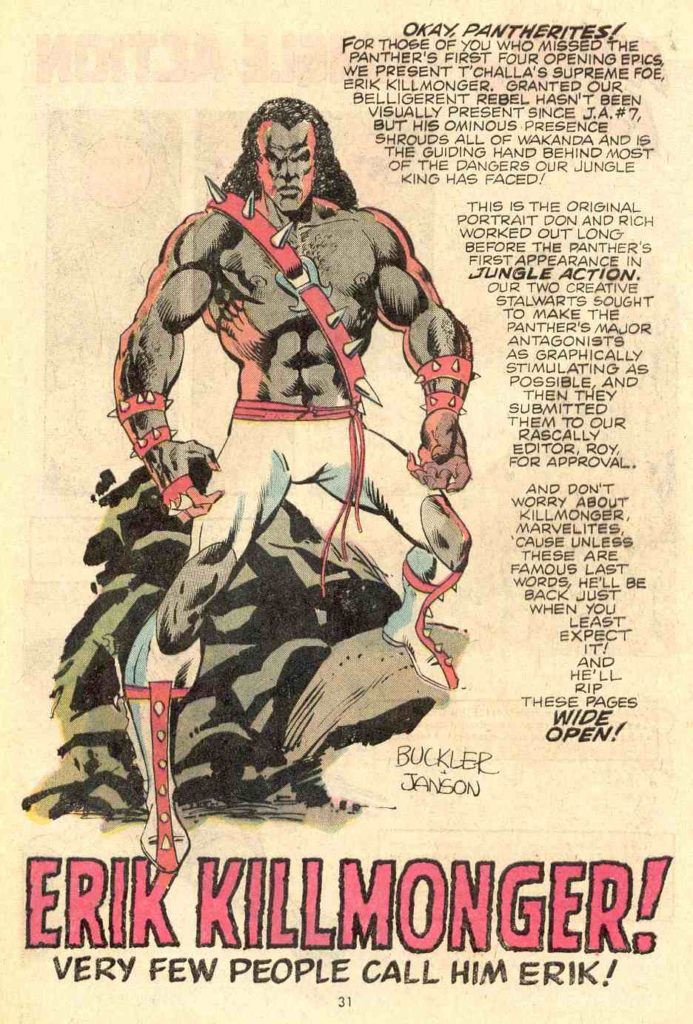

L’enfant de N’Jobu, Erik « Killmonger 10 » Stevens, grandit ainsi, déterminé non seulement à venger le meurtre de son père, mais aussi à revendiquer le trône du Wakanda. Cette position lui donnerait assez de pouvoir pour réaliser le rêve de son père : la révolution internationale. « Deux milliards de gens dans le monde qui nous ressemblent vivent beaucoup plus durement que nous, et le Wakanda a les outils pour les libérer », lance-t-il à une noblesse wakandaise sceptique. « Où était le Wakanda jusqu’à présent ? » Ces deux visions politiques – une insurrection globale contre l’oppression vs. la défense de l’État-nation – sont mis en jeu lors du duel pour le trône entre le roi africain T’Challa et l’africain-américain Killmonger, venu de banlieue, que la noblesse wakandaise méprise comme un « outsider ». Comme l’affirme Christopher Lebron dans Boston Review :

Loin du militant radical éclairé, [Killmonger] donne le sentiment d’être un de ces voyous noirs d’Oakland, possédé par le goût du meurtre pour le meurtre – et de fait, son corps est marqué d’une scarification pour chacune des morts qu’il a données. Les abondantes preuves de son efficacité dans cet art du crime ne font pas tant de Killmonger un superhéros ni un supervilain, mais plutôt un réceptacle pour le cliché du délinquant de banlieue 11.

Comme l’écrit Kimberlé Crenshaw 12, intellectuelle centrale de la théorie critique de la race, la victoire finale de T’Challa sur Killmonger n’est pas seulement due à sa puissance africaine 13. Et Crenshaw finit par penser que le spectacle visuel du film « [lui] a monté à la tête comme un narcotique, [lui] faisant accepter des choses qui [lui] ont fait mal au cœur après réflexion ». La célébration exubérante d’une prétendue essence africaine en dehors du temps agit dans le film comme un refoulement de l’histoire de la violence raciste. Ou, comme le décrit Crenshaw :

[On assiste dans le film à] une guerre civile entre des familles noires, qui se déploie autour de la question de venir en aide à d’autres Noir·es, et… soudain, le tir de la CIA, qui abat un vaisseau spatial transportant de la technologie, est salué comme un moment héroïque du combat contre un ordre mondial anti-noir… Je n’ai pas arrêté de me demander comment ai-je pu en venir à danser sur la table pour la CIA ? Ceux-là mêmes qui ont aidé à détruire le rêve d’une libération africaine, qui ont mis leurs mains dans l’assassinat de Lumumba, qui ont fomenté un coup d’État contre Nkrumah, qui ont fourni les informations permettant l’arrestation de Mandela, qui ont mis au pouvoir le cruel Mobutu, destructeur de sa nation ? Tant qu’on y est, pourquoi pas ne pas avoir rajouté de gentils personnages blancs du FBI et du COINTELPRO ? Est-ce censé être ironique ? Quel sens pouvons-nous y trouver, sachant que la CIA a justement travaillé à détruire la possibilité d’un Wakanda dans la vie réelle, que pourraient être aujourd’hui le Congo ou le Ghana au vu des ressources dont ils disposent ? Ou quand on sait que l’agence gouvernementale a tout fait pour réduire à néant la menace que faisait peser sur ses intérêts la promesse du panafricanisme et de l’auto-détermination collective ?

Le mythe émancipateur de Drexciya

Quand Killmonger est tué par T’Challa, le premier dit : « Jetez mon corps dans l’océan avec mes ancêtres qui ont sauté des navires, car ils savaient que la mort serait plus douce que les chaînes. » Or c’est justement là que réside l’imposture fondamentale du Black Panther de Disney : dans ce choix binaire. Les derniers mots de Killmonger sont ce qui rapproche le plus le film d’une réelle inspiration venue de l’afrofuturisme, mais avec la forme négative d’un désaveu. Sur la jaquette de l’album The Quest (1997) du groupe de techno Drexciya 14, on pouvait lire :

Durant le plus grand holocauste que le monde ait jamais connu, des femmes acheminées de l’Afrique à l’Amérique furent jetées enceintes par-dessus bord, en plein travail, considérées comme de la marchandise malade et perturbatrice. Est-il possible qu’elles aient donné naissance au fond de la mer à des bébés qui n’avaient pas besoin d’air ? Les Drexciyen·nes sont-ils et sont-elles des descendant·es de ces victimes infortunées de l’avidité humaine qui auraient muté aquatiquement pour pouvoir respirer dans l’eau ? De récentes expérimentations ont fait état d’un enfant prématuré sauvé d’une mort certaine après avoir respiré de l’oxygène liquide à travers ses poumons sous-développés.

L’utopie afrofuturiste de Drexciya vient d’un concept construit dans l’album de Parliament Motor Booty Affair, succédant en 1978 à Funkentelechy Vs. The Placebo Syndrome. Dans cet album, les mythes performés par George Clinton voyagent de l’espace sidéral aux océans, déplaçant la légende de l’Atlantide dans un itinéraire bis, qui commence avec le Commerce des esclaves dans l’Atlantique Nord. « Nous devons faire surgir l’Atlantide du fond des mers », chante la piste finale « Deep ».

Le philosophe Achille Mbembe parle de Black Panther comme d’une fable futuriste, un « techno-récit » dont la force provient d’un « retournement du signe africain », rappelant « toute une tradition de réflexion d’origine africaine et diasporique entamée pour l’essentiel vers la fin du XVIIIe siècle – la réflexion sur la possibilité d’un nouveau monde, d’une communauté nègre qui ne serait ni avilie, ni frappée du sceau de la souillure ». Pour Mbembe, l’afrofuturisme de Black Panther est le dépassement d’un humanisme occidental, à partir du point de vue de celles et ceux à qui la modernité occidentale a assigné la place de non-humain. L’avenir au-delà de l’humanisme occidental est préfiguré par le couplage du corps humain et d’un « potentiel de transformation et de plasticité quasi infini » par la technologie, ainsi que par la transformation concomitante de la terre violée de l’Afrique en un matériau « solaire et cosmique » 15.

Toutefois, du point de vue d’un Detroit post-humaniste, où la plasticité de la technologie a assujetti la population noire de la diaspora à la tyrannie de l’industrie automobile, Drexciya propose une tout autre politique de l’afrofuturisme. Les Drexciyen·nes n’appartiennent pas à une histoire contre-factuelle, isolée du commerce des esclaves sur lequel repose la modernité capitaliste. Bien au contraire, ils et elles sont passé·es par là, et y ont survécu, donnant vie à ce que Paul Gilroy appelait « L’Atlantique Noire » 16. Dans une recension puissante de The Quest, Kodwo Eshun a décrit ce continuum de la Diaspora, comme « le “réseau en toile d’araignée” entre les États-Unis et l’Afrique, l’Amérique latine et l’Europe, le Royaume-Uni et les Caraïbes, tissé d’informations, de gens, de souvenirs, et dont les systèmes dématérialisés sont routés, reroutés et s’enchevêtrent depuis l’esclavage 17. »

Le mythe afrofuturiste de Drexciya n’est pas un mythe de l’État-nation mais de la libération. Pour citer Eshun : « En inventant une autre issue pour le Passage du Milieu 18, cette fiction sonique ouvre une bifurcation dans le temps qui altère le présent et agit sur son public – vous, les mutant·es bloqué·es en mer, descendant·es du commerce des esclaves. » C’est un mythe qui, comme l’écrit Nettrice R. Gaskins, « dessine un ethos moderne pour la culture africaine, une technologie, et une activation artistique en créant des mondes et des modes de représentation issus des principaux et principales concerné·es. Dans le lexique de la dissidence, c’est un endroit où les opprimé·es peuvent conspirer en vue de leur libération, un lieu où les migrant·es volé·es ou abandonné·es peuvent survivre aux conditions hostiles 19. »

Le film est bien conscient de l’immense puissance contenue dans le mythe d’une Atlantide noire et révolutionnaire – et reconnaît que, pour beaucoup de spectateurs et spectatrices, Killmonger restera le personnage le plus sympathique. Par conséquent, T’Challa doit en quelque sorte absorber l’esprit de justice et de résistance de Killmonger pour donner au film une fin acceptable. Et il le fait en reproduisant le Syndrome politique du placebo tout droit venu de la fin du XXe siècle, selon l’analyse de Parliament Funkadelic. Sous son gouvernement, le Wakanda met en pratique le Capitalisme Noir qui a su remplacer le Pouvoir Noir, quand les mouvements révolutionnaires des années 1960-70 ont été écrasés par l’État et se sont heurtés à leurs propres impasses stratégiques et organisationnelles. T’Challa achète le bâtiment désaffecté où son oncle N’Jubo a été tué, pour y établir un centre d’éducation en sciences et technologies – un investissement de la monarchie du Wakanda pour le développement urbain.

« La destruction de l’État lui-même »

Le personnage de Black Panther apparaît pour la première fois dans les comics Les Quatre Fantastiques, trois mois avant la fondation du BPP, mais la popularité et la crédibilité du film dans un paysage politique marqué par Black Lives Matter mobilise assurément l’histoire de la libération noire pour laquelle le BPP est une si puissante synecdoque. Dans sa recension du film pour The Baffler 20, Kaila Philo rappelle quels sont les précédents d’une telle appropriation de l’histoire et de l’esthétique du BPP, chez des icônes pop comme Jay-Z ou Beyoncé :

Les artistes noir·es admirent les Black Panthers car elles nous ont donné nos images les plus indélébiles du radicalisme noir et, surtout, du Pouvoir Noir. Toutefois, la fervente idéologie socialiste et anti-impérialiste du parti est souvent oubliée en chemin, parce que le pouvoir économique auquel le BPP aspire ne découle pas du simple credo capitaliste blanc, qui laisse les pauvres au bord de la route. Or c’est ce credo qui sous-tend insidieusement nos meilleures et plus brillantes vedettes noires du moment.

Dans une lettre de 1970 adressée au Front de libération national du Vietnam, Huey P. Newton, fondateur du BPP, écrivait : « Notre intérêt se porte sur les peuples de tous les territoires où le claquement du fouet de l’oppresseur peut être entendu. Nous avons le devoir envers l’histoire de mener le concept de l’internationalisme jusqu’à ses dernières conclusions – la destruction de l’État lui-même 21. » Dans le contexte actuel, à l’heure où l’agenda révolutionnaire a été supprimé et remplacé par un libéralisme multiculturel, la mission de Killmonger ne peut plus être, comme Adam Serwer l’a écrit avec une fausse naïveté dans The Atlantic, que la production d’un nouveau trauma historique, calqué sur le modèle de Magneto des X-Men :

Le plan de Killmonger pour la « libération noire », à savoir, armer les insurrections partout dans le monde, ressemble trait pour trait à cette politique américaine qui a mal tourné et a laissé derrière elle des désastres (imprévus sans doute) à chaque fois qu’elle a été déployée. C’est assez étrange de voir des gens promouvoir la politique étrangère d’un George W. Bush, uniquement parce qu’elle est traduite dans une version bande-dessinée, et souscrire au projet d’un Nouvel Âge Wakandais, parce que les mots « libération noire » sont utilisés en lieu et place de « promotion de la démocratie » 22.

Cela dit, armer les insurrections partout dans le monde a été un projet des révolutionnaires internationalistes bien avant George W. Bush, comme en atteste la lettre de Huey Newton, mais selon une forme diamétralement opposée au retranchement violent des États-nations dans la hiérarchie impériale qui existe aujourd’hui, représentée par le néoconservatisme américain. L’internationalisme révolutionnaire offre une alternative au Syndrome du placebo de la philanthropie capitaliste, même si l’élite du libéralisme multiculturel clame haut et fort qu’il n’y a pas d’alternative. Disney nous pose la question suivante : qui mérite le plus le titre de Black Panther ? Est-ce l’enfant pauvre, africain-américain de Oakland qui rêve d’une révolution internationale, ou bien le monarque qui ne cherche qu’à défendre la gloire de sa nation ? L’histoire nous a déjà donné sa réponse.

- Journaliste et scénariste d’une nouvelle série du comics Marvel Black Panther depuis 2016. Connu également pour ses livres à succès sur les luttes antiracistes nord-américaines, il est souvent renvoyé à la position ambivalente qu’il défend à l’égard du pouvoir et du système, plutôt républicaine que révolutionnaire (NdT). ↩

- « Why do white people like what I write ? », Pankaj Mishra, London Review of books, fév. 2018. ↩

- « Ta-Nehisi Coates Helps a New Panther Leave Its Print », Robert Ito, The New York Times, 31 mars 2016. ↩

- « 10 Things We Learned at Ta-Nehisi Coates’ “Black Panther” Cast Talk », Andy Beta, Rolling Stone, 28 fév. 2018. ↩

- « The Afrofuturism Behind ‘Black Panther’ », Brent Staples, The New York Times, 24 fév. 2018. ↩

- Collectif musical états-unien, composé notamment des deux groupes qui lui donnent son nom, développant un imaginaire politique fortement lié à l’afrofuturisme, sans cesse convoqué dans ses productions musicales, parsemées de chansons à concept (NdT). ↩

- Groupe politique fondé par Hakim Jamal et Ron Karenga, dont la philosophie nationaliste était notamment fondée sur la promotion des traditions africaines comme fondement de la culture noire-américaine (NdT). ↩

- Bunchy Carter, membre fondateur de l’aile sud-californienne du BPP, et John Huggins, leader du parti à Los Angeles, ont été tués par balles le 17 janvier 1969, par Claude « Chuchessa » Hubert, membre de l’US Organization (voir note précédente). Ces deux assassinats ont été fomentés par George et Larry Stiner, et Donald Hawkins, membres de l’US Organization, qui se sont ensuite rendus à la police. Le Church Committee, organisme d’État responsable d’enquêter sur les abus commis par le FBI, la CIA et la NSA, a ensuite montré que le FBI avait contribué à envenimer la querelle entre les deux groupes, en envoyant des insultes à chacun par le moyen d’agents infiltrées. Voir Martha Biondi, The Black Revolution on Campus, Berkeley, University of California Press, 2012, p. 68-71 (NdT). ↩

- En juillet 1966, trois mois seulement avant la création du Black Panther Party (BPP) à Oakland, T’Challa alias Black Panther, prince héritier du Wakanda et super-héros costumé, apparaît pour la première fois dans le numéro 52 des très populaires Quatre Fantastiques. Créé par le scénariste Stan Lee et le dessinateur Jack Kirby pour les éditions Marvel Comics, c’est le tout premier super-héros noir, qui plus est africain, précédant de plusieurs années le Faucon (1969), Luke Cage (1972), ou Black Lightning (1977). Pour une analyse de la réception de ce personnage par le public de l’époque et les tentatives de dépolitisation de la série de comics Black Panther par la direction de Marvel, voir « Super Pouvoir Noir, les comics à l’épreuve du Black Power », par Casey Alt sur le site de Jef Klak (NdT). ↩

- Le « Pourvoyeur de meurtres » ou « Colporteur de meurtres » (NdT). ↩

- « ‘Black Panther’ Is Not the Movie We Deserve », Christopher Lebron, 17 fév. 2018. ↩

- Professeure à la faculté de droit de l’UCLA et là l’Université de Columbia, elle est aussi une militante féministe et antiraciste selon une perspective intersectionnelle (NdT). ↩

- Voir son post sur Facebook. ↩

- Originaire de Detroit. ↩

- « “Black Panther” ou le retournement du signe africain », Achille Mbembe, AOC, 5 mars 2018. ↩

- The Black Atlantic. Modernity and Double-Consciousness, Paul Gilroy, Harvard University Press, 1995. ↩

- « Drexciya: Fear Of A Wet Planet », Kodwo Eshun, The Wire nº 167, Janv. 1998. ↩

- Le Passage du milieu est le voyage transatlantique d’Est en Ouest subi par les esclaves prélevés en Afrique et destinés à être exploités aux Amériques. Cette route majeure de la traite négrière constituait l’une des trois étapes du commerce triangulaire. Beaucoup plus de précisions sur le Wikipédia en langue anglaise (NdT). ↩

- « Deep Sea Dwellers : Drexciya and the Sonic Third Space », Nettrice R. Gaskins, Shima Journal, Volume 10 Number 2, 2016. ↩

- « Fear of a Black Universe. Can Marvel’s Black Panther help carry the torch of Black radicalism? », Kaila Philo, The Baffler, Fév. 2018. ↩

- « Letter to the National Liberation Front of South Vietnam », To Die for the People, Huey P. Newton, 29 août 1970. ↩

- « The Tragedy of Erik Killmonger », Adam Serwer, The Atlantic, 21 fév. 2108. ↩