Le 26 septembre 2014, le massacre d’étudiants à Ayotzinapa a cruellement remis en lumière des logiques ancrées dans le pouvoir d’État et sa circulation dans la société mexicaine. Le CMDE (Collectif des métiers de l’édition de Toulouse) publie et traduit, pour la première fois en français, le livre culte de l’écrivaine et journaliste mexicaine Elena Poniatowska : La Nuit de Tlatelolco. Le sous-titre est en revanche du cru des éditeurs : Histoire orale d’un massacre d’État. Manière de s’engager du côté de ceux qui, comme Poniatowska, ont lutté pour que des mots soient posés sur l’histoire en question, celle du mouvement étudiant mexicain de 1968 et du massacre d’État qui y mit tragiquement fin le 2 octobre, place des Trois cultures dite aussi « place de Tlatelolco » – du nom de l’ensemble résidentiel construit par l’architecte moderniste Mario Pani dans les années 1960.

1

La place de Tlatelolco était déjà, en 1968, un lieu marqué par la résistance et « [le sang] irrémédiablement incrusté dans la pierre, le tezontle1 », puisque le dernier combat contre les colonisateurs espagnols eut lieu sur cette même place. On trouve d’ailleurs sur la place une stèle où il est écrit : « Le 13 août 1521, héroïquement défendu par Cuauhtémoc, Tlatelolco tombe aux mains d’Hernan Cortes. Ni triomphe ni défaite, ce fut la douloureuse naissance du peuple métisse qu’est le Mexique d’aujourd’hui2. »

Rien de tel cependant pour Tlatelolco : l’événement n’est pas devenu l’origine d’un nouveau récit national, tout comme aucun pouvoir n’a pu y fonder son autorité. Tout au contraire, Tlatelolco reste au Mexique une brèche qui ne cesse de questionner la légitimité des partis à gouverner. Un événement qui, d’une certaine manière, ne cesse de faire retour, comme le montre la tuerie récente d’Ayotzinapa3. Dans ce sens, Tlatelolco – nom de lieu et d’une histoire saturée de tensions –, est surtout le nom d’un passé qui ne passe pas.

2

Dans Les Lieux de la culture, ouvrage de référence pour les études postcoloniales, le théoricien Homi Bhabha évoque la « syntaxe de l’oubli » structurelle aux récits nationaux4. Tout récit national, dit-il, et au-delà, toute appréhension du peuple comme totalité, comme unité organique, est fondé sur l’oubli des événements clivant la nation. Cet oubli, précisait Bhabha, n’est pas une question de mémoire, mais bien le moyen de renvoyer l’avènement concret de la nation à un temps des origines, sans histoire. Tout citoyen français doit avoir oublié le massacre de la Saint-Barthélemy, les massacres du Midi au XIIe siècle pour être Français, disait avant lui Ernest Renan5.

Cette syntaxe de l’oubli permet de comprendre Tlatelolco et son enjeu pour le Mexique d’aujourd’hui. Car toute la puissance mémorielle et temporelle de l’événement est là : rien de 1968 ne peut être oublié. « Je me rappelle, nous nous rappelons, jusqu’à ce que la justice siège parmi nous », écrit Castellanos dans le poème « Memorial de Tlatelolco » qu’elle compose spécialement pour le livre de Poniatowska en 1971. Et c’est pourquoi 1968 n’est l’origine d’aucun récit officiel.

3

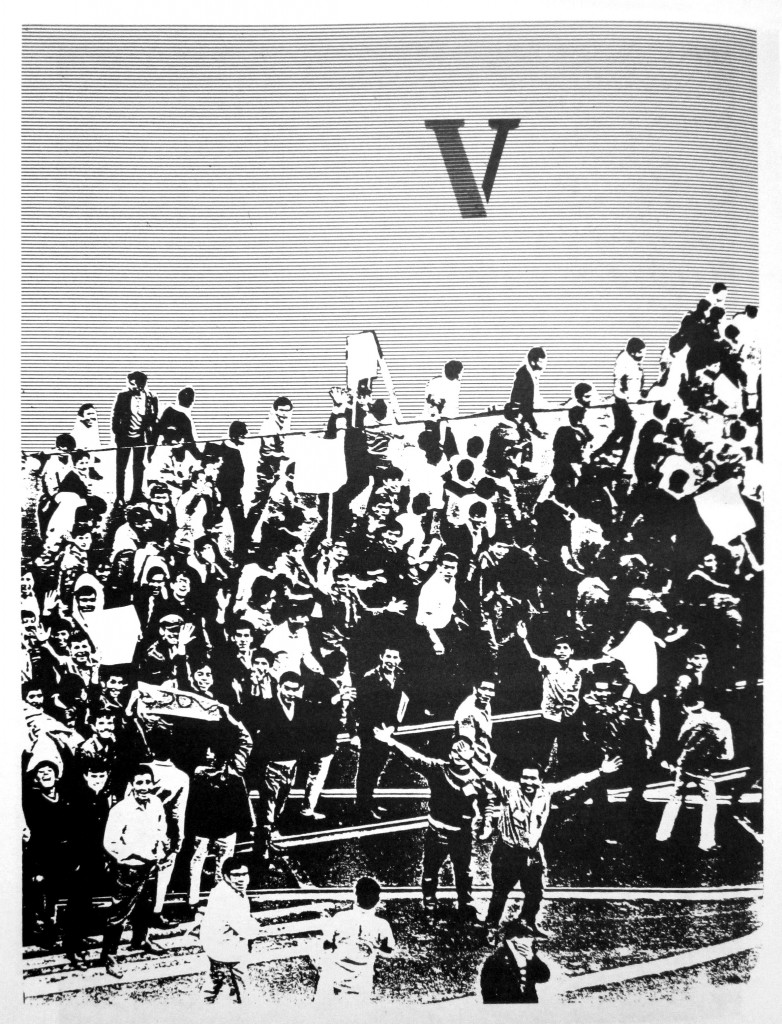

1968 a en revanche donné lieu, jusqu’à aujourd’hui, à une infinité de micro-récits, dont La Noche de Tlatelolco est une sorte de compilation. Composé en deux parties « Gagner la rue » et « La nuit de Tlatelolco », le livre est un tissage de voix recueillies pendant deux ans, du 3 octobre 1968 jusqu’au début de l’année 1971. Fragments d’interviews, de la correspondance de l’auteure, phrases glanées ici et là durant le mouvement, articles et brèves, témoignages des étudiants depuis la prison de Lecumberri où beaucoup d’entre eux croupirent des années, communiqués, banderoles, affiches et slogans… Les matériaux rassemblés par l’auteure sont aussi divers que les formes et les manières de prendre la parole et de faire de la politique qui s’inventèrent durant ce bref été de la démocratie mexicaine, du 26 juillet au 2 octobre 1968.

Issus de sources écrites ou orales, les témoignages sont réorganisés par thèmes non hiérarchisés. On peut ainsi passer de l’épisode de la célébration de l’indépendance le 15 septembre « le grito [le cri] », à différentes anecdotes sur la prise des bus de l’école polytechnique, à la question du ressentiment à l’encontre des jeunes, pour revenir aux histoires de prises de bus, etc. Un paragraphe (toujours suivis du nom et de la situation du témoin6) aborde tel événement ou tel aspect du mouvement, destiné à être repris plusieurs fois, pour être nuancé, contredit, et ainsi de suite. L’ordre globalement chronologique s’articule donc à des répétitions et des retours en arrière. Ainsi, le livre adopte à son échelle la structure parlée des témoignages, cheminant de proche en proche, à la manière de la pensée et de la mémoire.

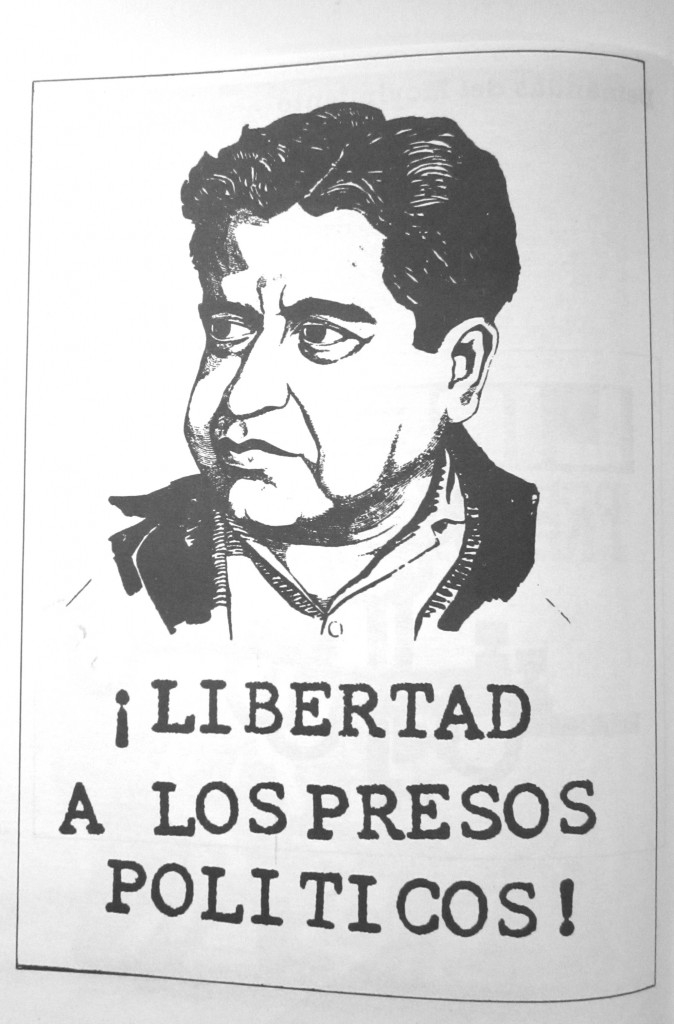

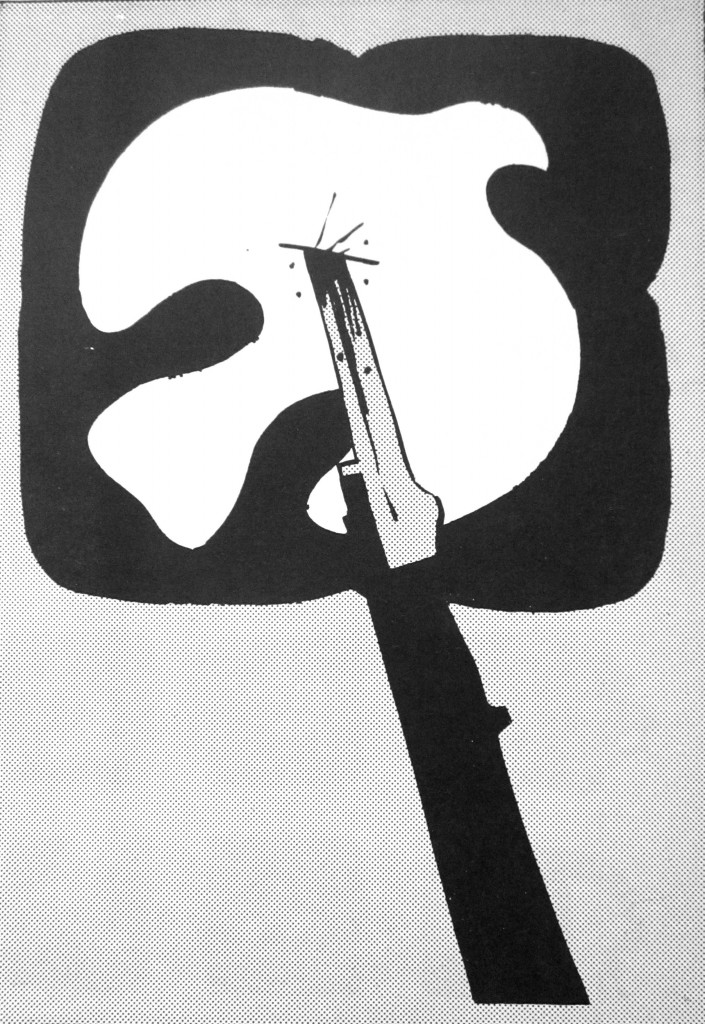

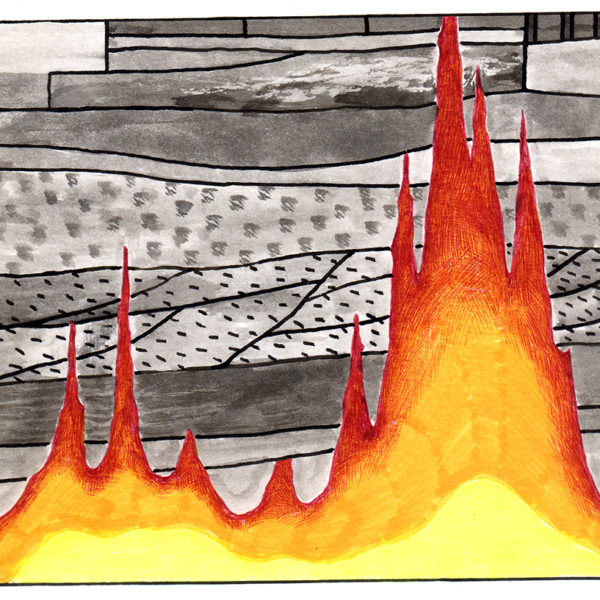

L’édition du CMDE souligne ce foisonnement en donnant de l’amplitude aux différents changements de typographie et autres interventions graphiques de l’édition d’origine. Elle compte ainsi 5 cahiers de photographies qui jalonnent le livre, ainsi que de nombreuses doubles pages, où sont reproduits certains slogans, banderoles, en lettres blanches sur fond noir, quelquefois accompagnés des gravures, pochoirs ou dessins réalisés en 1968 dans les ateliers de l’école d’arts plastiques de San Carlos7.

Le livre se veut donc d’abord une histoire du mouvement, dont il restitue le déroulé. La première partie en propose une traversée à partir de la manifestation des lycéens rejoignant celle des jeunesses communistes le 26 juillet, en passant par l’âge d’or du mouvement entre les 14 et 27 août, puis par la période d’intensification de la répression en septembre – un mois aussi marqué par le soutien de plus en plus étendu de la population. Jusqu’à la fin officielle du mouvement, le 6 décembre 1968, quand est dissoute l’organisation qu’il s’était donnée, le Conseil Général de Grève (CNH, Consejo nacional de huelga). Le 2 octobre, jour du massacre, n’en est pas moins présent dans cette première partie qui s’étend en deçà et au-delà de la date fatidique. On y trouve des témoignages sur la répression, l’enfermement, les trahisons, la solidarité et la vie en prison ; l’après-Tlatelolco.

Mais le 2 octobre hante la mémoire du mouvement. En témoigne, malgré l’ordre chronologique, une sorte de temporalité suspendue, l’impression d’un flou, et le sentiment que le sens des événements du 2 octobre n’aurait pas encore été assimilé.

Car, en effet, Les autorités n’eurent de cesse de nier l’importance de la contestation d’abord, avec l’écrasante majorité des médias leur prêtant main-forte, puis de nier l’ampleur et l’intensité de la répression. De même, plus de quarante ans après les faits, l’État n’a jamais reconnu que le massacre avait été décidé au plus haut niveau. C’est que, sans doute, il est révélateur de la politique du lamentable PRI (le Parti révolutionnaire institutionnel, créé en 1929 et s’accrochant au pouvoir moyennant toutes sortes de fraudes jusqu’en 2000, puis de retour depuis 20128). Ainsi, les coupables n’ont été que très légèrement inquiétés, quand ils l’ont été9.

Dans ce contexte de révisionnisme institutionnel, La Nuit de Tlatelolco a donc exemplairement pris en charge la mémoire du 2 octobre. L’une de ses premières visées était d’établir les faits. De donner des noms. D’assembler les pièces utiles à ce que l’histoire puisse un jour être écrite et que justice soit faite. Dans ce sens, chaque fragment est un témoignage à charge. En assemblant ces documents, Poniatowska produit l’impossibilité de dire que cela n’a jamais eu lieu. Comme le dit l’écrivain et journaliste Carlos Monsivaís, « Plus irrationnel que le massacre, surgit le désir de démontrer qu’il n’a pas eu lieu, qu’il n’y a pas de responsabilités et qu’il ne peut y en avoir10 ».

C’est pourquoi aussi, le livre ne cherche pas à « rendre raison d’un événement déraisonnable qui a ses raisons11 ». Ce travail revient aux générations suivantes, comme le suggèrent quelques-uns des témoignages. Le livre de Poniatowska est quant à lui une question posée aux responsables – une accusation. Accusation qui s’affirme progressivement dans la seconde partie au titre éponyme, jusqu’à envahir tout le livre. C’est là que se joue la tentative de saisir l’événement au plus près, avec précisions sur les exactions commises, les lieux, le déroulé de la nuit. Tentative d’emblée vouée à l’échec. Car rien ne peut justifier Tlatelolco. D’une part, au sens où rien n’indique que les responsables soient enfin disposés à briser le silence institutionnel, mais encore, au sens d’une impossibilité d’ordre éthique de rendre raison des événements. Ainsi, cette seconde partie se transforme au fil des pages en une longue plainte, une sorte d’oraison funèbre où se dilue le sens des mots et avec eux toute possibilité de compréhension.

4

« Les étudiants emprisonnés ont livré [leurs témoignages] au cours des deux années suivantes. Ce récit leur appartient. Il est fait de leurs mots, de leurs luttes, de leurs erreurs, de leur douleur et de leur étonnement. Il laisse voir leurs “emballements”, leur ingénuité, leur confiance. Je remercie surtout les mères, les gens qui ont perdu un fils, un frère, d’avoir accepté de parler. La douleur est un acte absolument solitaire. En parler s’avère presque intolérable ; enquêter, creuser, a quelque chose d’insolent12. »

C’est en fait au niveau de la forme du livre elle-même que se trouve la réponse à la fois éthique et littéraire de Poniatowska. En restituant ces multiples voix sans autre intervention que celle du montage, l’auteure prend position en tant qu’historienne et écrivaine. À la suite du travail d’édition et de traduction effectué en 1959 à l’initiative de l’historien Miguel-Léon Portilla à partir des témoignages des vaincus de la « conquête » – autre livre emblématique dont des lectures étaient d’ailleurs réalisées par les prisonniers politiques du mouvement13 – Poniatowska inscrit l’histoire de 1968 et celle du massacre du 2 octobre dans le sillage d’une historiographie militante et critique, faisant de l’histoire un ensemble de ressources pour le présent, et non un patrimoine créditant le pouvoir de quelques-uns. Le titre de son livre est une référence à cette histoire : « la noche de Tlatelolco » renvoie à « la noche triste » de 1520, l’un des épisodes marquants de la conquête, quand les guerriers mexicas se vengèrent du massacre de l’aristocratie aztèque et de la mort de Motecuhzoma, peu de temps avant d’être définitivement vaincus à Mexico-Tenochtitlán.

Cette mise en parallèle n’est pas seulement le fait de Poniatowska. D’autres, comme le poète et essayiste libéral Octavio Paz, ont mis en perspective les événements de 1968 à l’aune de l’histoire de la colonisation. Pour ce dernier, Tlatelolco est une régression, une répétition instinctive, un rituel d’expiation. Il révèle « qu’un passé que nous croyions enterré est vivant et prêt à faire irruption parmi nous14 ». Certes, ce récit tend à essentialiser la violence, dans la mesure où il s’agit de capter le « masque » en quoi consisterait une identité mexicaine (en confortant une perspective nationaliste centralisatrice, mais surtout en occultant les conditions concrètes ayant autorisé le massacre). Mais il faut toutefois souligner que la réflexion de Paz (qui démissionne de son poste d’ambassadeur du Mexique en Inde le 3 octobre 1968), a pour thème central le problème du développement, et que sa réflexion sur Tlatelolco s’inscrit plus largement dans une critique des philosophies du progrès. La périodisation qu’il propose de la modernité, quatre siècles d’histoire bornés par ces deux massacres, pose la question d’une structure temporelle cyclique « archaïque » que la pensée moderne avait rejetée. Pour Paz, Tlatelolco clôt cet « âge moderne » tendu vers un futur inatteignable qu’une telle philosophie faisait miroiter. Comme si cette catastrophe était le signe de la ruine des idéologies progressistes et développementistes dont le Mexique des années 1960 s’était fait le chantre – et que devaient couronner, du 12 au 27 octobre 1968, les Jeux olympiques d’été.

5

Mais c’est aussi en tant qu’auteure, du point de vue de la littérature, que Poniatowska se positionne. Ce livre n’est pas, en effet, seulement un ouvrage documentaire. La Nuit de Tlatelolco est aussi un livre qui prend acte, au niveau de l’écriture elle-même, de ce en quoi 1968 fait événement.

Poniatowska propose une forme polyphonique et fragmentaire où la narratrice se fait scriptrice. En retrait du récit collectif en tant qu’éditrice, comme d’autre part, partie de la multitude en tant que témoin, l’auteure rejoint avec ce livre les positions d’une génération d’écrivaines et d’écrivains où la question de « la langue » sans origine ni indexation territoriale supplante celle du « style » et ses fictions biographiques. En lieu et place d’un récit à la gloire des victimes, elle écrit donc un livre qui invite le lecteur à se souvenir, et à effectuer son propre montage, à l’instar d’un autre ouvrage paru quelques années plus tard sous d’autres latitudes : Le Bref été de l’anarchie, de Magnus Enzenberger15. Ce dernier entendait également écrire une histoire collective de la guerre civile espagnole, à partir de la vie de Buenaventura Durruti, figure de l’anarchisme espagnol assassiné par les fascistes en 1936. Là aussi, il s’agissait d’éviter le récit à la gloire du héros, pour restituer l’histoire d’une défaite depuis la perspective, collective, des vaincus. Tout comme dans ce livre entrecoupé d’une série de gloses introduisant chaque partie, Poniatowska entreprend, en tant qu’éditrice, des interventions brèves mais déterminantes, indiquant son positionnement. Le péritexte du livre – deux petites introductions ainsi qu’une dédicace à son frère, tué en 1968 – énonce clairement sa position.

Pour la littérature, La Nuit de Tlatelolco ouvre la voie à ce qui deviendrait un corpus littéraire a posteriori qualifié de « Novela del 68’ » [le Roman de 1968], héritiers de Tlatelolco mais également de la contre-culture du mouvement de « La Onda » des années 1960, riche en expérimentations littéraires. Un ensemble de livres racontant l’histoire du mouvement et du massacre avant que les historiens professionnels ne s’en mêlent.

On pense à Luis González de Alba, à Carlos Monsivaís, à Juan García Ponce, auteurs édités comme Poniatowska par les éditions ERA, dont les maquettes étaient réalisées par l’artiste Vicente Rojo, actif au sein de l’Assemblée des artistes et intellectuels constituée en solidarité avec le mouvement16. Mais également à Gustavo Sainz ou encore à Vilma Fuentes auteure en 1988 d’un livre, Ayer es nunca jamás [Hier ou plus jamais ça], perpétuant le souvenir de Tlatelolco depuis une perspective féministe. Un corpus enrichi au fil de temps témoignant de la manière dont Tlatelolco continue d’interroger la langue et ses limites à raconter le pire.

Mais peut-être est-ce avec Roberto Bolaño, auteur en 1998 des Détectives sauvages17 que la question sans réponse du livre de Poniatowska trouve sa forme la plus aboutie. Les détectives sauvages ou une quête sans issue substituant à la chronologie et son tracé linéaire une structure topographique en spirale. Une dérive depuis la ville de Mexico jusqu’aux déserts du nord pour s’interroger sur la question de l’ennui et du mal. Une partie de ce livre reprend d’ailleurs l’un des témoignages recueillis par Poniatowska, où une femme, paralysée de peur, reste pendant deux semaines enfermée dans les toilettes de l’université18. En 1999, Bolaño reprendra ce paragraphe pour en faire une nouvelle à part entière, Amuleto. Une hétérotopie littéraire évoquant la manière dont le massacre de Tlatelolco demeure hors de l’histoire, comme s’il était soustrait à la logique du temps.

6

De même que Tlatelolco ne fonde aucun récit national, aucun monument à la gloire de l’événement n’a jamais vu le jour. Après plusieurs années d’errance bureaucratique, le projet d’un monument-mémorial « La Grieta » (La Fissure), souhaité par le Comité 68, fut abandonné. Une proposition d’anciens membres des grupos (collectifs d’artistes actifs à Mexico dans les années 1970 et qui, pour plusieurs d’entre eux, avaient fait partie des brigadas graficas en 1968), fut sélectionné. Mais le projet ne put être mené à bien, faute de fonds. Le critique d’art Cuauhtémoc Medina parlera à ce sujet de « monumentalité impossible19 ». Finalement, au mois d’octobre 1993, une stèle est posée sur la place. Elle reproduit, à partir d’un dessin réalisé par l’artiste Arnulfo Aquino20, l’un des motifs emblématiques de la production graphique de 1968 : une colombe blessée, détournement de la colombe de la paix utilisée par la campagne de communication des Jeux olympiques d’été. Le bas relief, en haut de la stèle, est suivi plus bas d’une courte liste de noms de victimes, puis d’une strophe du poème de Rosario Castellanos écrit pour La Noche. Que ce poème ait justement pour titre « Mémorial de Tlatelolco », devrait nous inviter à reconnaître que les conditions prévalant aussi bien à la construction d’un monument qu’à celle d’une histoire officielle de 1968 ne sont définitivement pas réunies.

Tant que les conditions de l’exercice de l’État ne seront pas changées, que des noms ne seront pas attribués aux disparus ainsi qu’aux responsables, ce mémorial ne pourra exister ailleurs que dans les poèmes, les livres et les images, l’histoire orale et la mémoire collective, autrement dit, dans une série d’objets prenant en charge la mémoire du mouvement de manière fragmentaire et discontinue. Que ces symboles nationaux n’existent pas aujourd’hui n’est sans doute pas à regretter, mais cette absence n’en est pas moins signe du risque que de semblables tragédies continuent de survenir. Comme le rappelle dans son introduction Elena Poniatowska « Sans vérité et sans justice, le 2 octobre peut à nouveau nous dévaster ».

Elena Poniatowska, La Nuit de Tlatelolco. Histoire orale d’un massacre d’État, Toulouse : Éditions Collectif des métiers de l’édition, coll. « À l’ombre du maguey », 2014, 328 p., 25 euros.

ILLUSTRATIONS : Grupo Mira, La Grafica del 68. Homenaje al movimiento Estudiantil, Mexico, UNAM/ZURDA/UVyD19/ACADI, 1981.

À ÉCOUTER SUR RADIO ZINZINE : une interview avec Elena Poniatowska sur son livre, dans lequel elle évoque aussi Ayotzinapa. Téléchargeable ici

- Elena Poniatowska, La Nuit de Tlatelolco. Histoire orale d’un massacre d’État, Toulouse : Éditions Collectif des métiers de l’édition, coll. « À l’ombre du maguey », 2014, p. 303. Édition originale : La Noche de Tlatelolco. Testimonios de historia oral, Mexico, Ediciones Era, serie Biblioteca Era, 1971. ↩

- « El 13 de agosto de 1521 heroicamente defendido por Cuauhtemoc, cayo Tlatelolco en poder de Hernan Cortes. No fue triunfo ni derrota fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el mexico de hoy. » ↩

- Sur la disparition des 43 étudiants de l’école d’Ayotzinapa, dans l’État du Guerrero. Voir « Gouverner par la mort », John Gibler, Jef Klak et « Ayotzinapa, disparition d’État », Article 11. ↩

- Homi Bhabha, Les Lieux de la culture. Une théorie postcoloniale, Paris, Payot & Rivages, 2007. ↩

- Ernest Renan, Qu’est-ce qu’une nation ?, Paris, Mille et une nuits, 1997 (1882). ↩

- Par exemple page 97, « Félix Lucio Hernandez Gamundi, du CNH, prisonnier de Lecumberri ». Poniatowska a changé les noms de ceux de ses interlocuteurs qui le souhaitaient. ↩

- L’une des écoles d’art, avec La Esmeralda, où s’organisèrent des « brigades graphiques » formées par les étudiants et leurs professeur-e-s produisant affiches, tracts, etc., pour la communication du mouvement. ↩

- Le parti s’appelle d’abord Le Parti national révolutionnaire (1929), puis Parti de la révolution mexicaine (1938), puis enfin Parti révolutionnaire institutionnel. ↩

- En novembre 2001, le président Vicente Fox (2000-2006, Parti d’action nationale) annonce la création de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (tribunal spécial pour les mouvements sociaux et politiques du passé) (Femospp) dont la mission serait de poursuivre en justice les responsables des assassinats et disparitions politiques de 1968 jusqu’à l’an 2000. Elle fut dissoute en 2006. ↩

- Elena Poniatowska, op. cit., p. 274. ↩

- Travail d’anthropologie historique qu’entreprend exemplairement Alain Dewerpe, dont le titre inspire celui de cette traduction. Cf. Charonne 8 février 1962. Anthropologie historique d’un massacre d’État, Paris, Gallimard, Folio Histoire, 2006, p. 19. ↩

- Ibid. p. 191. ↩

- Miguel León-Portilla, Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la conquista, Mexico, UNAM, 1992 (1959). ↩

- Octavio Paz, « Olympiade et Tlatelolco » dans Le Labyrinthe de la solitude suivi de Critique de la pyramide, Paris, Gallimard, NFR Essais, 1972, p. 197. ↩

- Hans Magnus Enzensberger, Le Bref été de l’anarchie. La vie et la mort de Buenaventura Durruti, Paris, Gallimard, 1975. ↩

- E. Poniatowska, op. cit., p. 179. ↩

- Roberto Bolaño, Los Detectives salvajes, Barcelona, Anagrama, 1998. ↩

- Ibid. p. 88-89. ↩

- « En torno al basurero de la historia. Algunas excursiones hacia el 68 en el arte contemporaneo », in Memorial del 68, Mexico, Turner/UNAM, 2007, pp. 252-259. ↩

- Artiste actif au sein des brigadas gráficas de l’école d’arts plastiques de San Carlos, qui ensuite fonde avec d’autres le groupe Mira éditeur de La Gráfica del 68’, une compilation de la production graphique du mouvement dont sont issues les gravures et dessins ici reproduits. ↩