Surfer, naviguer, explorer – le temps passé par chacun d’entre nous sur Internet semble surtout relever de la découverte, du loisir et du fun. Pourtant, l’apparente générosité des entreprises du web, pourvoyeuses de contenus et d’outils dédiés à la convivialité, s’accompagne de bénéfices records et d’un marketing agressif. Ces nouvelles industries ont en effet réussi à valoriser le moindre de nos gestes sur la toile, et c’est le travail volontaire des internautes eux-mêmes qui concourt à l’optimisation continue de ces services… le tout sans rémunération.

Comment est-on parvenu à faire travailler les gens, à exploiter leur temps de travail et leur ingéniosité, sans débourser le moindre salaire ? Comment lutter contre ce nouveau type d’exploitation ? En nommant le digital labor, un nouveau champ critique apparaît, dont Antonio Casilli1, maître de conférences à l’Institut Mines Telecom, est l’un des représentants.

Qu’est-ce que le digital labor ?

Je vais essayer de définir le digital labor d’abord par ce qu’il n’est pas, pour mieux expliquer ce qu’il est. Jusqu’en 2008-2009, à chaque fois qu’on posait la question du travail dans le numérique, on répondait en termes de figures professionnelles appartenant à un secteur économique en particulier. On pensait en premier lieu aux salariés des industries numériques innovantes, ou à certains travailleurs très spécialisés, qui vivaient dans une situation de privilège relatif (contrats et rémunérations) et qui se définissaient comme classe créative (ingénieurs, développeurs, webdesigners, etc.). Certes, l’émergence de ces professions est une donnée pour cerner l’impact du numérique sur le monde du travail. Cependant, en se concentrant uniquement sur cet aspect, on produit une vision idyllique, oubliant les conflits et les dynamiques de précarité qui s’installent dans un champ social beaucoup plus large. Le digital labor ne concerne donc pas le travail de ces professions innovantes.

Autre point important, à souligner d’entrée : cette notion ne s’attache pas non plus au travail des personnes liées à la fabrication industrielle des dispositifs numériques – il n’est pas question des travailleurs qui fabriquent les iPads par exemple. Il serait réducteur de se concentrer uniquement sur le travail dans les sweatshops2, installés dans des pays tiers, dans la mesure où, finalement, le numérique n’y joue qu’un rôle infime. Ce cadre relève plutôt de l’exploitation industrielle classique, sur lequel nous avons déjà, malheureusement, trois siècles de réflexion et d’étude.

Maintenant qu’on cerne mieux ce que n’est pas le digital labor, on peut en tenter une définition positive : c’est l’ensemble des activités des usagers lambda des plates-formes sociales, des sites web et des applications mobiles. Cela concerne non seulement la publication de contenus générés par les utilisateurs (des photos, des vidéos, des textes), mais aussi toute forme de jeu, de navigation, de bavardage en ligne qui ne serait pas reconnaissable formellement en tant que travail, et qui pourtant produit de la valeur pour les entreprises qui en profitent, presque toujours en dehors de cadres juridiques existants. Il s’agit, d’emblée, d’un travail informel, non spécialisé, d’un type nouveau qu’on n’arrivait pas à reconnaître auparavant. En effet, on a plutôt d’abord insisté sur des comportements prosociaux du Web, comme la participation, le partage et le don. On s’est concentré sur les amateurs passionnés, les « fans », animés par un besoin de mettre en commun au sein de communautés exemplaires de l’intelligence des foules.

Au milieu des années 1990, beaucoup de chercheurs voyaient le Web comme dominé par des logiques de don et de contre-don. On croyait y déceler une forme de prestation totale, caractéristique des sociétés dites archaïques. Cependant, cette approche a tendance à masquer la captation de valeur par les entreprises, par le monde du capitalisme en réseau qui compte sur la générosité des utilisateurs et leur envie de participation. On occulte donc, derrière l’envie de contribution, une forme de paupérisation de tout un ensemble de producteurs non rémunérés.

Le digital labor désigne donc des activités partagées, non spécialisées, quotidiennes, et qui concernent surtout les usagers des technologies de l’information et de la communication. Circonscrire le champ d’études n’est pas simple, car, depuis vingt ans, le débat intellectuel et la recherche universitaire ont été caractérisés par des postures qui n’avaient rien à voir avec l’objet du digital labor.

Le simple fait de reconnaître ces activités comme travaillées est problématique, parce que si l’on demande aux usagers eux-mêmes, ceux-ci n’ont généralement pas tendance à considérer ces activités comme du travail. Ils les associent plutôt au plaisir et aux activités de la vie ordinaire. Il est en effet difficile de se dire qu’on travaille lorsqu’on met à jour son profil Facebook, lorsqu’on clique sur le résultat d’une recherche Google ou qu’on tague des amis sur les photos d’une fête. C’est donc un travail qui ne dit pas son nom, et qui ne se reconnaît pas en tant que tel3.

Pour quelle raison parle-t-on alors toujours de travail ?

Tout d’abord parce que c’est une activité qui produit bien de la valeur. Ensuite parce qu’elle est soumise à un ensemble d’injonctions à la participation. En effet, une fois que vous êtes inscrit sur une plate-forme sociale, il est aujourd’hui difficile de vous en passer. La pression commerciale pour adopter une certaine plate-forme, ou celle qu’exercent sur vous vos pairs (ce qu’on appelle parfois la FOMO, la Fear of Missing out, la peur de manquer un événement social ou culturel), constituent autant de contraintes réelles qui conditionnent les usages. De plus, nous sommes désormais face à une activité qui peut être mesurée, soumise à tout un ensemble de métriques de performance (dont les métriques d’attention, de réputation, de calcul des « amis » ou de retweetage), à une mesure du temps passé sur telle plate-forme, exactement comme les activités travaillées plus classiques. Ces métriques sont ensuite utilisées pour créer des hiérarchies à l’intérieur des services. Ou alors, et ceci soulève tout un autre ensemble de questions, elles sont employées pour automatiser les tâches plus complexes et remplacer progressivement les opérateurs humains, les utilisateurs, par des opérateurs logiciels, les bots.

Un autre point essentiel concerne la précarisation de l’usager, le digital laborer lui-même, car son travail n’est pas reconnu en tant que tel. On a pu voir émerger un certain nombre de revendications, comme celles des journalistes du Huffington Post ou d’autres sites web qui refusent régulièrement de rémunérer les blogueurs, ou des recours en justice pour faire reconnaître que cette valeur mérite rémunération.

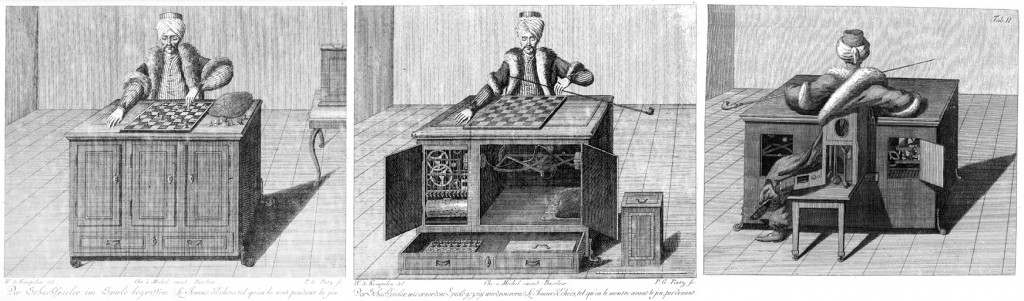

On peut articuler cela avec une précarité qui préexiste à l’émergence d’internet, comme dans les plates-formes de micro-travail, dont l’exemple le plus visible est l’Amazon Mechanical Turk4 (AMT), présentée comme un marketplace fondé sur un principe simple d’atomisation des tâches. Toute personne inscrite sur ce service peut y réaliser des tâches simples, appelées Hits (Human Intelligence Tasks). Ces dernières ne peuvent en général pas être réalisées par des intelligences artificielles – c’est le cas, par exemple pour la création d’une playlist ou la reconnaissance du visage d’êtres humains.

Ce travail permet non seulement d’entraîner les intelligences artificielles, actuellement inadaptées à ce type de tâches, mais aussi de faire gagner un peu d’argent aux travailleurs en réalisant des actions complètement indissociables des activités ordinaires de navigation et de sociabilisation en ligne. Les membres d’AMT ne font en effet que cliquer, visionner, commenter, comme à n’importe quel autre moment de leur vie connectée… C’est aussi à cause de cela que le digital labor n’est pas reconnu comme un travail véritable par les usagers : parce que son exploitation est fondée sur la production industrielle de la méconnaissance de sa nature de tâche productive. Le système est conçu pour ne pas avoir l’apparence d’un travail. Cet exemple montre bien, je crois, ce qu’il en est de la banalisation totale et de la déspécialisation du travail en ligne.

Pour revenir à des activités travaillées non reconnues comme telles et non rémunérées, comme les clics sur le résultat d’une recherche, le temps passé sur certaines pages ou le fait de simplement « liker », où se situe la matérialité de la valeur produite ?

Toutes les activités que vous citez créent des métadonnées5, et par là produisent des métriques sur le comportement en ligne. Cela suffit à donner une valeur à la plupart des gestes réalisés, car ces analyses vont servir à augmenter le rendement du service en question, en optimisant les recherches sur Google, en adaptant les prestations de services en ligne en fonction de l’affluence dans le temps ou dans l’espace, etc. Par ailleurs, elles apportent une contribution à l’amélioration des algorithmes, qui nécessite une masse critique de contributeurs. Pour donner un exemple, l’algorithme de détection des spams de Gmail ne peut fonctionner que dans la mesure où un nombre important de personnes désignent un mail comme indésirable. Enfin, ces activités aident à circonscrire des segments de marché : chaque clic fait en sorte que le service qui nous trace (comme une application publicitaire installée sur un site) améliore le ciblage publicitaire.

Dans quelle mesure ce bien est-il matériel ?

Il est matériel parce que le numérique est matériel. Nous n’avons pas affaire à un monde désincarné, à un empyrée immatériel. Notre quotidien connecté est tangible, mais médié par les technologies de l’information et de la communication. Et le digital labor est matériel pour l’usager qui le réalise, en termes de temps travaillé, et de dispositifs nécessaires à son exécution, d’espaces de vie à aménager pour prendre en compte ses usages.

Ou bien, tout simplement, la valeur matérielle du digital labor se concrétise dans le fait qu’une publicité mieux ciblée va permettre de mieux vendre tel produit…

En quelque sorte, mais il faut lever un malentendu sur la publicité en ligne. On s’imagine souvent qu’elle n’est qu’une version dématérialisée de l’affiche dans la rue. Cette dernière envahit peut-être votre champ visuel, mais elle ne fait que ça ; alors que la publicité de votre profil Facebook, par exemple, vous trace. C’est parce que vous avez été tracé que Facebook vous propose une publicité pour un vélo ou une couche-culotte. Mais la cohérence du dispositif va au-delà, puisque le fait de cliquer ou non sur cette publicité fournit encore de nouvelles informations. Si vous cliquez, c’est que vous êtes intéressé, attiré par ce produit, et on se servira de cette information pour mieux vous cibler dans le futur sur la base de vos préférences révélées. Si vous ne cliquez pas, il y a de fortes chances que vous ayez déjà acheté un vélo, et cette information peut à son tour être employée pour déterminer votre niveau de revenu, vos habitudes de dépenses.

Dans les études sur le digital labor, on aborde souvent la question du rapport entre exploitation et aliénation. Dans le travail industriel classique, on constate que ces deux termes sont indissociables l’un de l’autre. Qu’en est-il de cette dialectique dans le cas du digital labor ?

Ici, le rapport entre exploitation et aliénation est plus problématique, car on en revient à la question de la perception des utilisateurs, qui se sentent en général très heureux et peu – ou pas – aliénés. Cela montre en quoi cette question est généralement mal posée, parce que, depuis une centaine d’années, le problème de l’aliénation est ramené à celui du bonheur : on s’imagine qu’être aliéné serait équivalent à être malheureux. Or, l’aliénation, terme marxien, n’est pas synonyme de malheur.

L’aliénation est le détachement de l’homme du fruit de son travail et, sur un plan plus abstrait, la séparation de l’homme de son essence de producteur. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a assisté à une dérive sémantique du terme « aliénation », qui s’est progressivement psychologisé. Une responsabilité importante en incombe à des penseurs comme Baudrillard, selon lesquels on ne peut pas détacher l’élément productif, matériel, de l’élément culturel et symbolique. Par conséquent, dans cette optique, vivre dans un environnement spectaculaire (au sens de Guy Debord, c’est-à-dire, pour faire vite, où la subjectivité et la sensation sont toujours médiatisées par un dispositif de pouvoir et de marchandisation) conduit l’aliénation à se réduire à un état psychologique.

En revanche, si l’on se concentre sur l’analyse marxienne, l’exploitation demeure très liée à la notion d’efficacité productive. Autrement dit, combien d’effort devons-nous déployer pour produire un résultat donné ? Cela vaut aussi bien pour l’extraction de matières premières que pour le traitement de l’information. Lorsque vous identifiez quelqu’un sur une photo en la taguant, la valeur produite en termes de données personnelles fournies aux bases de données propriétaires, ou bien en termes d’amélioration des algorithmes de reconnaissance faciale, même si elle est faible dans l’absolu, est très grande relativement à l’effort que ça requiert.

Le sociologue Eran Fisher6 constate sur ce point que les régimes de production pré-internet étaient caractérisés par un faible niveau d’exploitation et un haut niveau d’aliénation, ce qui veut dire qu’on travaillait beaucoup pour produire peu de valeur, tandis qu’il fallait détacher un grand nombre de personnes du fruit de leur travail, et pendant longtemps.

Au contraire, dans le contexte actuel, c’est l’inverse qui se produit : on a un haut niveau d’exploitation pour un faible niveau d’aliénation. Et ce faible niveau d’aliénation vient du fait qu’on va chercher la valeur là où elle est réellement produite, c’est-à-dire dans les sociabilités ordinaires des utilisateurs d’Internet et des technologies sœurs qui les nourrissent. Le simple fait de s’inscrire à un groupe Facebook, par exemple, permet d’associer l’intérêt pour un produit (groupe de musique, Nutella, etc.) à des données géographiques ou socio-culturelles. Ces sociabilités deviennent donc le siège réel de la création de la valeur, et ce, grâce au travail cognitif, médiatisé par les nouvelles techniques d’information et de communication, qui est une mise à profit des communautés vivantes.

Il y a donc identité entre les usagers d’Internet et leur produit, le fruit de leur travail ; il suffit d’exister sur le web pour produire de la valeur. Cette identification est le contraire de l’aliénation…

C’est toute la différence entre poster un selfie sur un réseau social et produire un composant d’une Ford, qui ne représente pas l’ouvrier qui le fabrique particulièrement !

Pour en revenir à l’aspect « exploitation », il existe des calculs visant à montrer que chaque utilisateur a rapporté 120 dollars à Facebook l’an passé. Or ces mêmes utilisateurs seraient sans doute prêts à payer effectivement cette somme pour avoir le droit d’utiliser les services de la société. Ce raisonnement tient-il debout ?

Si l’on se concentre sur la simple monétisation du produit (le clic, la connexion ou le remplissage d’un formulaire par exemple), celle-ci reste effectivement faible. Mais se limiter à ceci serait erroné, et ferait le jeu des capitalistes du numérique, qui cherchent à ne pas payer le vrai prix des données personnelles extraites de leurs utilisateurs. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’à mon sens, jouer la carte de la rémunération, des micro-paiements pour céder des données, revient à établir un marché de dupes pour le digital laborer. Cet élément monétaire ne représente pas la valeur effective du produit, qui est également contenue par la valeur même de sa mise en réseau, par les effets de résonance. Il y a des externalités positives (c’est-à-dire des « effets secondaires » positifs) qui proviennent du fait même de participer à un réseau, lequel peut par exemple stimuler d’autres personnes, etc.

Pierre Bellanger, dans sa contribution à la consultation récente du Conseil d’État, précise que la valeur effective d’une donnée personnelle croît de manière exponentielle pour chaque nouvel utilisateur qui s’ajoute à un réseau numérique. En adaptant la loi de Metcalfe à l’économie des informations personnelles, il déclare que cette valeur est en fait « proportionnelle au carré du nombre de données auxquelles elle est reliée »7. Si, par hypothèse, mon profil rapportait vraiment 120 dollars à Facebook, le prochain utilisateur qui se connecterait à ce service, lui, en rapporterait 145, et le suivant 170, et ainsi de suite…

Vous voyez donc pourquoi il faut être toujours extrêmement méfiant vis-à-vis du type de chiffres que vous citez : elles dissimulent les rendements croissants des entreprises du numérique. Et cela rend très malaisé de creuser dans la voie de ceux qui prônent une rémunération de chacun de nos clics. D’autant plus qu’ils ne constituent pas un front unitaire. On a deux écoles. D’abord celle tenue par Jaron Lanier, pionnier des réalités virtuelles à la fin des années 1980, devenu depuis une espèce de « gourou-Cassandre » d’internet. Il a récemment écrit un livre intitulé Who owns the future?, au sujet de la protection des données privées, dans lequel il s’écarte totalement de l’habituel « droit à la vie privée » pour préférer un système de droits commerciaux, de micro-royalties à chaque fois que les données produites par un utilisateur sont mises à profit par un service en ligne. Or un rapport du Conseil national du numérique français, publié en juin 2014, conclut que les montants de ces micro-royalties, à part pour une minorité d’artistes et de personnes connues, seraient complètement anecdotiques8.

Allons même plus loin, et supposons qu’on ait la possibilité d’être payé 300 euros par mois pour être un utilisateur de réseaux sociaux et d’applications mobiles. La cagnotte est appréciable, mais qu’en est-il du reste de vos activités travaillées ? Pour quelle raison a-t-on actuellement besoin de ces 300 euros supplémentaires tous les mois ? Parce que le pouvoir d’achat des classes moyennes et populaires a subi une sévère érosion après la dernière crise, et qu’on a constaté un importante montée de la précarité salariale et des inégalités sociales. À trop raisonner en termes de rémunération des utilisateurs d’internet, on reste donc inscrit dans une logique d’emploi, elle-même en crise.

Ma proposition, et c’est la deuxième école, serait plutôt de sortir de la civilisation du travail salarié ; c’est pourquoi je suis plus sensible à l’idée du revenu de base.

Cependant, le revenu de base n’entrave pas les rapports capitalistes. Les données des individus resteront exploitées par les mêmes entreprises…

C’est effectivement l’une des critiques que je partage parfaitement. Le revenu de base n’est pas la solution révolutionnaire, au sens littéral du terme. C’est au contraire une notion fédératrice, aussi bien à gauche que, hélas !, à droite. Pour l’instant, je suis d’accord pour dire que c’est une solution tristement social-démocrate et réformatrice. Mais, étant donné la situation actuelle, caractérisée par une prise de conscience très imparfaite de la nature travaillée de ces activités numériques, je pense que c’est l’idée la plus tactiquement appropriée. Mon travail consiste justement à aider à cette prise de conscience, à préparer un temps plus favorable où l’on pourra proposer une rupture plus nette avec le système actuel.

Ne peut-on pas tout de même imaginer des formes nouvelles de réappropriation, sorte d’équivalent de l’autogestion dans le secteur industriel ? Mais alors, quel serait l’outil de production à se réapproprier ici ? Suffit-il de créer des réseaux sociaux alternatifs ?

Certains proposent des nouvelles formes. Je pense notamment à la P2P Foundation de Michel Bauwens9. On peut aussi citer Trebor Scholz, qui a récemment suggéré la création d’un « coopérativisme des plates-formes »10, où des services innovants fondés sur le numérique prendraient la forme d’entreprises contrôlées démocratiquement et dont la propriété serait partagée entre les digital laborers mêmes.

Mais, à part ces quelques idées prometteuses, au niveau général, plus qu’une réappropriation, c’est une forme de « résistance intérieure » qui est en cours, tout à fait cohérente avec nombre d’autres formes de conflictualité liées au monde du travail et, historiquement, aux mouvements ouvriers des siècles passés. Cela passe par diverses modalités de sabotage, de reprise individuelle, de collectivisation et de détournement.

Un mouvement vers la collectivisation est clairement discernable dans les grandes fuites (leaks) des dernières années, qui sont des manières de libérer des données propriétaires—d’institutions, de multinationales, de groupes de pression politique pour les rendre publiques. Le sabotage, quant à lui, se manifeste par la création de faux profils, par exemple, et donc la production de données qui ne sont pas exploitables par les grandes plates-formes.

Je suis sensible à des formes d’autonomisation des usages numériques, utilisant le chiffrement. Ce crypto-anarchisme se manifeste de manière plus insistante depuis 2013. En revanche, je suis tout à fait méfiant à l’encontre des « réseaux alternatifs » de type Ello, Diaspora. Ceux-ci sont avant tout des start-ups, attendant de devenir le prochain Facebook : elles partagent les mêmes valeurs et le même type d’orientation politique que les grandes entreprises existantes, même quand, depuis Snowden, elles font semblant de respecter l’anonymat et la confidentialité.

Finalement, la captation de valeur à l’œuvre dans le digital labor peut très bien se concevoir dans le monde « réel ». On peut par exemple imaginer une entreprise mettant une salle de sport à disposition d’usagers dont on récupérerait la chaleur produite…

Je tiens à répéter que la dichotomie entre monde réel et monde virtuel n’a pas, et n’a jamais eu, de sens. J’ai consacré les 10 dernières années à démonter ce mythe – et un livre de plus de 300 pages11. Facebook fait partie du monde « réel », autant que votre voiture ou le boulanger où vous achetez votre pain. Si par réel on entend le quotidien, un quotidien idéalisé dans lequel les technologies numériques n’existent pas, il faudrait plutôt parler de monde « non médiatisé ». Toute notre discussion concerne un contexte médiatique : le digital labor est une forme d’audience labor, notion héritée de la réflexion de Dallas Walker Smythe sur les médias en tant que lieu de production – où les spectateurs ne sont pas des récepteurs passifs, mais des acteurs dotés de capacité d’interpréter, de véhiculer, et de transformer les messages des industries culturelles. Il est extrêmement difficile de transférer ce type d’analyse dans un contexte qu’on imaginerait, de manière un peu romantique, comme non médiatisé.

Ceci dit, tous les contextes sont médiatisés, que ce soit par le langage, l’échange de billets ou l’entremise de pancartes en manifestation. Il s’agit donc de prendre en compte le type de médiatisation utilisé et de trouver une stratégie qui traverse les lignes de tension existant dans ce contexte médiatique. Aujourd’hui, une entreprise n’imaginerait jamais le type de dispositif que vous décrivez, avec une captation de la « force animale », au sens du XVIIIe siècle.

Pour être plus précis, c’est imaginable, mais l’entreprise y ajouterait pour sûr une petite couche de big data, parce que l’ingénieur qui va projeter votre salle de sport se dira « Ce serait idiot de faire ça sans, en plus, capitaliser un ensemble de métriques ». Ces métriques pourront lui apprendre, par exemple, à quel moment de la journée on produit le plus de chaleur, ce qui permettra d’encourager la présence des usagers à certains horaires de la journée pour augmenter le rendement l’entreprise (par exemple en modulant les tarifs). L’entreprise pourra également s’arranger pour optimiser la chaîne logistique ou pour qu’il y ait tout au long de la journée le bon nombre de personnes en train de s’agiter. De nos jours, rares sont les secteurs de production qui se passent de la partie cognitive et data.

Par ailleurs, on assiste à plusieurs transformations brutales dans le monde du travail, non prises en compte par les syndicats. N’importe quel travail matériel est aujourd’hui associé à un ensemble de tâches non matérielles. L’ouvrier est maintenant obligé de passer au lecteur optique des pièces équipées de tags. Le facteur se balade avec un terminal sur lequel vous devez signer avec un stylo optique. La caissière est branchée sur un clavier et un écran. Même les auxiliaires de vie ont des appareils de téléassistance grâce auxquels ils communiquent avec les personnes qu’ils accompagnent. Il y a là un autre enjeu de la reconnaissance des tâches numériques, au sein même du travail traditionnel.

C’est la tâche notamment des syndicats de faire aujourd’hui reconnaître la partie data de ces activités. Il existe des signaux d’une nouvelle orientation, comme un récent rapport de la fédération des syndicats allemands12, qui envisage les choses comme un front commun. Ce que les syndicats ne prennent pas en compte, en revanche, c’est qu’une partie de leur activité se passe sur internet. Je ne comprends pas pourquoi encore aujourd’hui une manifestation se passe seulement dans la rue, et l’utilisation d’Internet est encore limitée à des fonctions spécifiques de communication top-down avec les militants, ou de gestion des rapports avec la presse. Pourquoi ne pas systématiquement coupler une manifestation classique avec un défilé virtuel qui manifesterait de manière organisée sur un réseau13 ?

Bibliographie – Pour aller plus loin

– Casilli, Antonio A. et Dominique Cardon (2015) : Qu’est-ce que le digital labor ?, INA, coll. « Études et controverses » (à paraître).

– Scholz, Trebor (2012) : Digital labor, Routledge.

– Fuchs, Christian (2014) : Digital Labour and Karl Marx, Routledge.

– Fisher, Eran (2012) : « How Less Alienation Creates More Exploitation ? Audience Labour on Social Network Sites» triple C – Cognition, Communication, Co-operation, vol. 10, n° 2, http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/392.

– Rey, P. J. (2012) : « Facebook is Not a Factory (But Still Exploits its Users », Cyborgology, 15 février, thesocietypages.org.

– Scholz, Trebor (2007) : « What the MySpace generation should know about working for free labour » Re-public Re-imagining Democracy, n° 13, numéro spécial « Towards a critique of the social web », 2 décembre, http://www.re-public.gr/en/?p=138.

- Antonio Casilli est maître de conférences en Digital Humanities à Telecom ParisTech (Institut Mines Telecom) et chercheur en sociologie au Centre Edgar-Morin (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris). Il est l’auteur de Les liaisons numériques (Ed. du Seuil, 2010) et le co-auteur de Against the Hypothesis of the End of Privacy (Springer, 2014). Il anime le blog de recherche Bodyspacesociety. ↩

- Manufactures, ateliers ou usines où les conditions de travail sont jugées déplorables,souvent destinés à des travaux de sous-traitance de l’industrie textile. ↩

- Il existe néanmoins des tentatives pour aider une prise de conscience de la part des internautes, comme l’expérimentation artistique Wages for Facebook (http://wagesforfacebook.com). ↩

- http://www.humanite.fr/social-eco/tacherons-d-amazon-pour-une-pincee-de-dollars-558027 ↩

- Ce sont les « données sur les données ». Par exemple, pour une image : la date de publication, la liste des personnes l’ayant likée, le nom des personnes visibles sur la photo. ↩

- Fisher, Eran (2012) « How Less Alienation Creates More Exploitation? Audience Labour on Social Network Sites ». triple C, vol. 10, n° 2, pp. 171-183. http://www.triple-c.at/index.php/tripleC/article/view/392 ↩

- Bellanger, Pierre (2014) Principes et pratiques des données personnelles en réseau, Consultation du Conseil d’État sur les données personnelles. ↩

- « Neutralité des plateformes : réunir les conditions d’un environnement numérique ouvert et soutenable », Conseil National du Numérique, http://www.cnnumerique.fr/plateformes/ ↩

- http://p2pfoundation.net/ ↩

- Scholz, Trebor, « Platform Cooperativism vs. the Sharing Economy », Medium, 5 décembre 2014, https://medium.com/@trebors/platform-cooperativism-vs-the-sharing-economy-2ea737f1b5ad ↩

- Antonio A. Casilli (2010) Les liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité ?, Paris, Ed. du Seuil. ↩

- DGB kündigt verstärkten Kampf gegen digitale Billigjobs an : http://www.heise.de/newsticker/meldung/DGB-kuendigt-verstaerkten-Kampf-gegen-digitale-Billigjobs-an-2428167.html. ↩

- Sur les netstrikes, voir Tiziana Terranova: https://snuproject.wordpress.com/2014/10/18/social-network-unionism-and-social-networked-strike-by-tiziana-terranova/ ↩